餌用ワラジムシの超効率的な集め方(ツルグレンもどき)

はじめに

この記事では、餌用ワラジムシを効率よく集める方法を紹介します。ワイルドベタなどの魚や小型両生・爬虫類の活餌として、嗜好性こそ そこまで高くないものの、ストックも楽でカルシウム補給にもよいワラジムシ。

ただ餌用として殖やそうとするとそれなりに時間もかかりますし、かといって石を起こして一匹一匹摘むようなスタイルで採集しようとするとなかなか重労働です。下手に摘むと潰れちゃいますし。

ここでは、土壌動物を調べる際に使われる「ツルグレン装置」と似た仕組みの(ただし相当大雑把な)用具を用いてワラジムシを効率よく捕獲する方法をご紹介します。

用意するもの

園芸用土などに使う篩(ふるい)(目合い5mm程度のもの、百均で十分)。一個でもいいですが、やや網の荒いものと組み合わせ2段にセットできると効率的です。

上記のふるいがすっぽり入るサイズのプラスチックトレー(ワラジムシが登れない、登りにくいもの)✕2

スコップ

紙皿(平らな直径15cmくらいのもの、小さすぎると非効率)

紙皿の土台(高さ4cmくらいで紙皿が安定するものなら何でもよし、僕は陶製のココットを使ってます)

ワラジムシを持って帰る容器(タッパーなど)

トレーは篩・紙皿が何枚も並べられる巨大なものが用意できれば、さらに効率的に作業できます。

採集ポイント・採集条件

ワラジムシがある程度広範囲に見つかる場所

大人が土を掘って何かやってても通報されない場所

浅くてもいいので土がある場所(コンクリばかりだとダメ)

大雨の後などで地面がぐちょぐちょになっていると不可

風が強い日は非オススメ

採集方法

1.セッティング

トレーの片方を地面に置き、その中に篩を置きます。常に掘る場所のすぐそばに置いておきましょう。

2.ワラジムシが固まっている場所の土をワラジムシごと掬う

ぶっちゃけここが一番肝心です。広範囲にいる場所がいいと書きましたが、その中でもワラジムシはかなり密集していることが多いようで、似たような環境が続いてる場所でも高密度に固まっている場所とそうでない場所があります。

コツとしては、スコップでサッと表土を払い除けてワラワラっと何匹も逃げ出すような場所を探し出したら、すかさず土ごと掬ってトレーの中に置いた篩にエイヤッとブチ込みます。掬うのもブチ込むのも、もたもたしてたらダメです。社員の都合など一切考えず、素早く有無を言わさぬ社内改革を断行する辣腕のコンサルをイメージするといいかもしれません。

土を掬った場所でまたワラワラ出てきたら、その土もすかさず掬ってブチ込ます。ということを何度か繰り返します。篩の高さよりちょっと低いくらいで止めときましょう。

3.待つ

篩の網より下にワラジムシが落っこちてくるのを待ちます。

ワラジムシと土を一緒に篩に入れると、おそらく風通しがよいのを嫌うのでしょうがワラジムシは次々と篩の目を通って下に落ちてゆきます。日向になっている部分があれば、そこに置いておくとさらに効率的です。

ちなみに本家のツルグレン装置では土ごと実験室まで持ち帰り、篩の上からレフランプなどで光と熱を当て土壌動物を下へ下へと追いやります。その下にはじょうご、さらにその先にはエタノールなどの固定液のビンがあり、逃げてきた生物は最終的にその中にドボンします。鬼ですね

4.土を捨てる

3〜5分も待てば十分ですので、落ちきってないワラジムシがいないか確認しつつ篩に入れた土を捨ててゆきます。

5.土とワラジムシを分ける

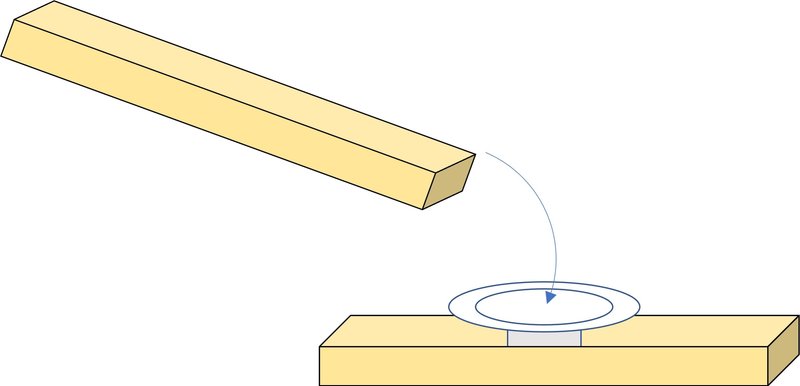

トレーにはワラジムシと、篩の目を通ってしまった粒の細かい土が残っています。もう一つのトレーに土台を置き、その上に紙皿を置いて4.のワラジムシと粒の細かい土を紙皿に撒きます。

ワラジムシはこんどは紙皿の上から脱出してポトンとトレーの上に落ちます。2-3分もすれば埋もれていたものも含めて紙皿の上のワラジムシはトレーに全部落下してしまいます。

ちなみに、ダンゴムシもいれば混獲して餌に使おうと思っている方も多いでしょうが、この段階でダンゴムシはなかなか下に落ちてくれません。諦めるのが吉です。

あとはトレーにほぼ純粋なワラジムシが残りますので、持ち帰り用のタッパー容器などにザーっと入れてしまえば終了です。この容器には湿った枯れ葉などを入れておくとよいです。カラカラに乾かしてしまうと半日くらいで全滅するので注意。

余談

ひっくり返した石の裏にワラジムシがたくさんいる場合もあります。このようなワラジムシを捕獲するには、一緒にペンキ用の刷毛(安物でいいので新品を推奨)を持って行き、トレーの上などでこの刷毛を使って石の裏のワラジムシをパッパッと払い落とすとたいへん効率がよいです。

注意点

トレーは使い込まれた傷だらけのものだと傷を足がかりにしてワラジムシが登って脱走します。1匹2匹なら気にしなければいいのですが、ゾロゾロ逃げられるようだと一体何をやってるんだか分かりません(逃げられないようにやってても何をやってるんだと我に帰る瞬間はありますが)。

あとは公共の場所で土を散らかさないように!!!公園の道の脇とかを掘るときは掘った土は散らかさないようにしましょう。そもそも掘っても大丈夫な場所を掘りましょう。当たり前すぎですが、生き物好きには当たり前を守らないがちな方が結構いるので、少なくともこのnoteを読んで実践する方は生き物好きの評判をこれ以上下げないためにもマナーよく掘りましょうね。

ここまで言うとおせっかいですが、子どもに声をかけられたらできれば優しく何をやっているのか教えてあげましょう。意外と親子揃って興味持ってくれる子供連れとかもいますので。

まとめ

この方法で採れるのはだいたい普通種ですし、餌用に飼育者が掘っていなくなるような生き物でもないので、あとは言うことはとくにないです。有効に活用して皆様の生体飼育がちょっとでもうまく行くように活用していただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?