デザイナー組織のための共通言語をつくった話

こんにちは、Sun Asterisk(以下 Sun*)デザイナーの鈴木です。

今回この記事では、Sun*のデザインチームの共通言語を作った話をまとめたいと思います。

この記事はSun* Advent calendar 16日目の記事です。

Sun* Designer’s Attitude

こちらが今回チームで策定した共通言語 Sun* Designers Attitudeです。

メインセンテンスとそれを支える4つのサブセンテンスから成り立っています。結果できあがってみると、そのつもりはなかったのですが自然とSun*らしさが反映されたセンテンスになったことに、組織のカルチャーのようなものが可視化されたように感じています。

Attitude = 「態度」とは

Sun* Designer's Attitude 、訳すと「Sun*のデザイナーが持つべき態度」となります。まず「態度」という言葉を使っている意味について少し触れようと思います。

社会や企業のDXを掲げるSun*には、デジタルプロダクトとひと言で言っても業界、業種もさまざまなプロジェクトやフェーズに関わっています。デザイナーの範囲も上流のサービスデザイン、ブランディングはじめとするコミュニケーションデザイン、UXデザインからUIデザインまでと、かなり広範囲です。そのためデザインチームには様々なスキルセットや経験を持ったデザイナーが所属しています。

デザイナー間での共通言語をつくるとなったとき、たとえばデザイン原則のような共通のルールを設定することは、当初から困難だとわかっていました。広範囲に及ぶデザイナーの活動を無駄に制約してしまうことになりかねないし、あるいは出来上がったとしても、すでにデザイナーにとっては当たり前になっているような陳腐化した標語のようなものが出来上がるだけだと思いました。

またそもそも会社には「誰もが価値創造に夢中になれる世界」というVisionがあります。これも組織の共通言語のひとつです。ただデザインチームには、もう少しデザイナーという職種に閉じた、日々の業務を行う上で指針になるような共通認識が必要だと考えました。

写真家でバウハウスの教育者でもあったモホリ=ナジの言葉に「デザインとは社会に対する態度である」という深い言葉があります。

目の前にある課題解決や未来への価値創造のために、わたしたちデザイナーはどんな姿勢でデザインに取り組むべきなのか。そのようなコンセプトが「態度」というネーミングに含まれています。

なぜチームの共通言語を策定しようと思ったのか

突き詰めてみると結局は、もっといいものをつくりたいからです。そして、いいものをつくるためには、チームの力が必要です。

ある時、デザインチームのマネージャーの南と1on1の場で、日々の課題感などを共有しながら話をしていた時、彼は言いました。

「そろそろインターハイを目指したい。」

私も南もまだ会社組織が小さく、デザイナーが数名だった頃からのメンバーです。そして現在、Sun*にはデザインチームだけでも40名を超えるデザイナーが所属し、おそらく今後も組織は拡大していく流れです。

メンバーが少ない頃は、個人のアウトプット = 会社のアウトプットでした。しかし組織が大きくなってくると、業務は「個人競技」から「チーム競技」に変わってきます。会社は組織拡大のなかで、個人個人が足し算ではなく、掛け算になることが理想だと言われます。でも実際経験してみるとそのことは、とても容易ではないことにあらためて気付かされます。

メンバー間で同じ話をしているつもりでも、実はそれぞれの頭の中では違うものを想像している。デザイナーが同じ言葉を使っていても、その解釈が人によって少しづつズレる。その違いやズレがチームの歯車を少しづつ重くしていくのだと思います。

ではどうすればいいのか。経験やスキル、役割、考え方に違いはあっても、メンバー皆が同じ方向を向き、同じゴールを見据えることができれば良いのではないかと考えました。そのためにはまず、自分達のチームの中で良い悪いを判断する共通の価値基準がまずなければならないはずです。

チームのメンバーが共通で理解し合える「いいもの」とはなんだろうか?

共通言語ができるまでのプロセス

当初は課題感はあったものの、いったいどのようなものが最終的に出来上がるのかイメージできていないまま、私を含めた数人の策定メンバーは手探り状態でこのプロジェクトは始まりました。

最終的な策定までには、5回に渡るデザイナー全員参加型のワークショップを通じて、丁寧に皆で話し、意見を出しながら作り上げていきました。(もちろん社内のデザイナーが同じ場に全員集まることは難しく、あくまで毎回可能な限り参加してもらうスタイルでしたが。)策定メンバーにとってもワークショップを重ねるごとに、自分たちがどこを目指しているのかの解像度が徐々に上がっていった感覚でした。

個人からチームへ

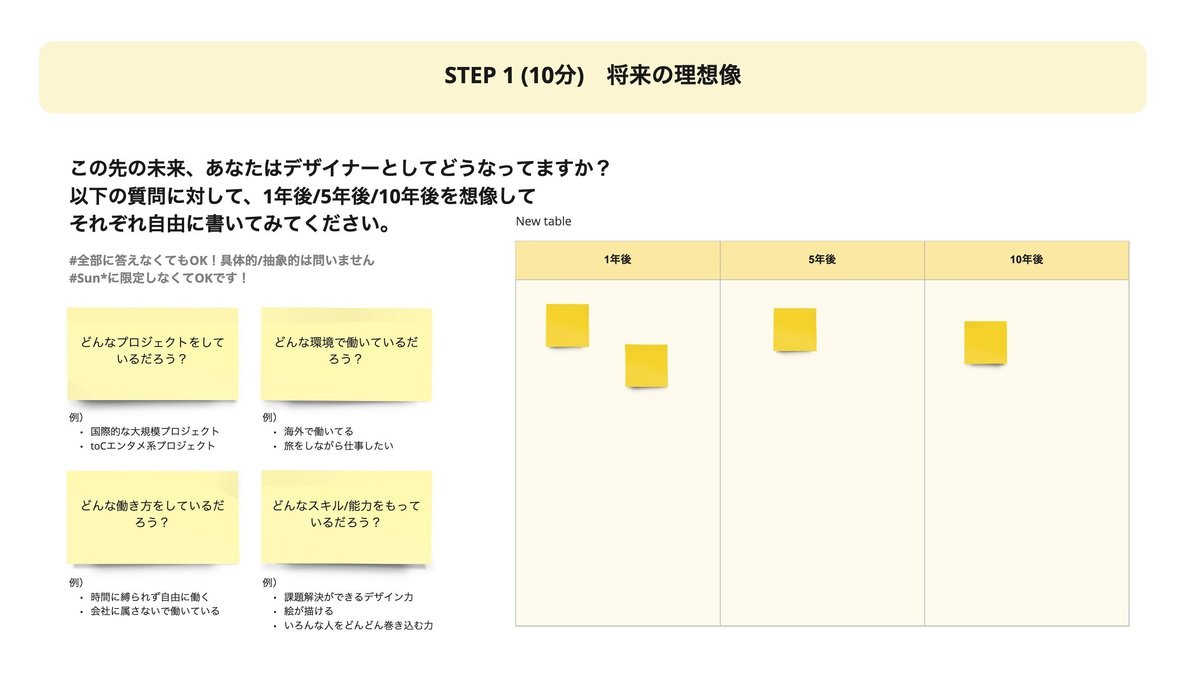

初めに行ったワークは、メンバーひとりひとりがデザイナー個人として、現在と1年後、5年後、10年後の未来を考えるというワークでした。起点は個人の考えであり、思いであることがとても重要でした。

そうして個人個人の意見からチーム全体の価値観へとまとめていく、ボトムアップの考え方は、当たり前のことかもしれませんが、Sun* デザインチームの大事にしている「らしさ」のひとつだと思っています。

他職種へのインタビューで見えてきたこと

策定プロジェクトの中盤では、デザイナー以外の社内メンバーから「デザイナーに期待すること」というテーマでインタビューを行いました。

Boardメンバーやビジネス職、PMやエンジニアなど他職種から見て、デザイナーはどう捉えられているのか。デザイナーの良いところ、こうあってほしいなど、普段では聞けないような興味深い意見をたくさんもらうことができました。あらためて、自分たちデザイナーやデザインの役割を客観的に見つめ直す機会になりました。この社内インタビューを行ったことは、個人的にもとても気づきが多く、自らで決めた職種や役割の固定観念に、どれだけ無意識に執着しているのかを知りました。できれば今後も社内で続けていきたい活動のひとつだと思っています。

インタビューから見つかったデザイナーの価値

・傾聴し共感すること

・領域を限定せず、幅広い専門性を持つ

・BTCの間に入り媒介となって繋ぐ役割を担う

・クリエイティブで魅せる力

・柔軟なアイデアを持ち、曖昧さを許容する

・ビジョンを描き物事を前に進める力

・一緒に働きやすい、いいやつ

etc…

一連のワークショップを行なって得たこと

日々の業務のなかでは、あまり話さないようなメタ視点での「デザイン」や「組織」の話をメンバー同士で出来たこと。実はデザインについて深い考えを持っている人、意外にチームへ熱い想いを秘めている人、個人個人の課題感や悩みも含め、対話を通じてお互いの考えを知ることができました。

ワークショップを重ね意見が集約されてくるに連れて、デザインチームというものが輪郭をもってあらわれてきたように思います。

リモートワーク中心の環境でどうしても目の前の効率優先になり失われがちな、そもそもの本質的な話をするというコミュニケーション機会の重要性をチームで感じられた経験となりました。

ワークショップ後のアンケートからも、そのような感想が多くみられました。

ワークショップ後のアンケートより

・他のデザイナーとコミュニケーションを取れる機会があってよかった!

・話したことがなかった人とも話せた

・自己分析や言語化の良い機会になった

・アイデアがテンポ良く膨らんだり広がっていくと楽しい。最後のワークでこうしたらどうかな? が全員から出てきたのが嬉しかったです

・みんなの意見を聞けたこともためになったし、改めて自分の考えを見つめ直せたのが非常によかった

といっても、まだスタート地点

策定することはゴールではなく始まりです。これからこの Sun* Designer's Attitudeを使って、どうチームとして成長していけるかが重要です。まずはメンバーが認知しチームの中で浸透すること、内容を理解・共感し、自分ごととして捉えること。そして実際に、日々の業務の中で体現していけるまで。引き続きこの共通言語のプロジェクトは施策を続けていく予定です。

なによりも今回出来上がったものも、内容についてメンバー同士で対話を続け、組織と共にアップデートしていくものであるという認識がとても重要だと考えています。

以上が「デザイナー組織のための共通言語をつくった話」でした。読んでくださってありがとうございます。

Sun* Advent Calendar 2022は続きます。明日は同じデザインチームで尊敬するデザイナーでもある、あきおさんから「Figmaで、複数人でも管理・作業しやすいデザインルールを作る」といったテーマで記事が公開される予定です。お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?