キャンプ|わたしが好きなもの

今日から始める 「わたしを考える」#書くチャレンジ

なぜこのチャレンジを始めたかはこちらの記事から

今日は大好きなこと、キャンプがテーマです。

#1「キャンプ」

ものや言葉の定義

キャンプといっても、日帰りで行うデイキャンプ、1~2泊の週末キャンプ、数週間~数ヶ月に及ぶ長期キャンプまで、様々なスタイルがあります。大きなものでは1年間、住民票ごと引っ越して、現地の学校に通う山村留学なんてものもあります。「え、何それ」と興味をもったら、ぜひ見てほしい場所があります。

長野県にある、山村留学を行っている団体です。いつか何らかの形でかかわりたい、本当に素敵な理念と実践があるところです。

なぜ好きか、いつから好きか

わたしの人生の中で、一番大きなウエイトを占めている要素といえるくらい、大好きなテーマなのでたくさんのエピソードがあります。全部書いたら本になるくらいの分量になりそうなので、できるだけコンパクトに紹介します。

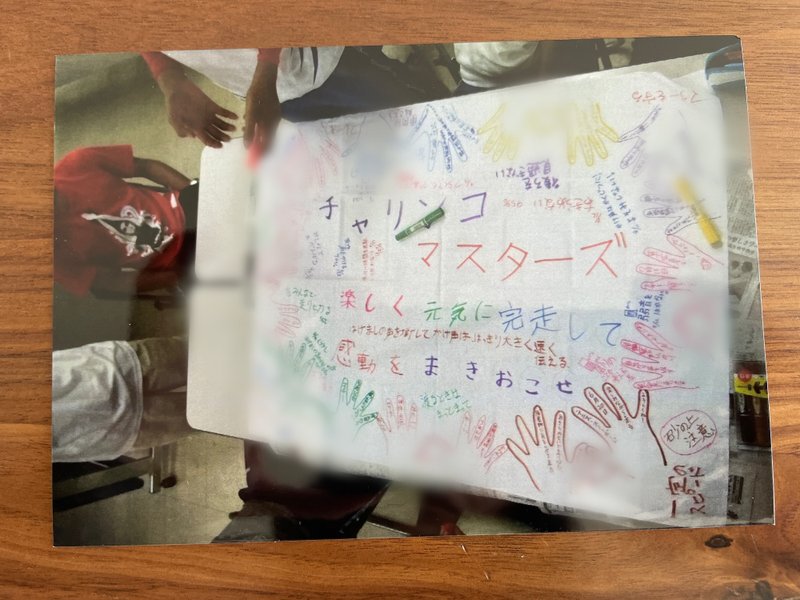

わたしは新潟県の出身で、地元の小さな団体が主催してくれていた冒険キャンプに、小学生で出会いました。1週間かけて、自転車で旅をするキャンプです。コースは新潟県縦断か、佐渡島(新潟県西部にある島)の外周一周で、概ね300kmの行程でした。

小学5年生~中学3年生7人+大学生リーダー3人の10人でパーティ(班)を組み、自分たちで地図と、その日の食費が入った封筒を持って走っていきます。

どこで何を食べても自由。いくら使っても、使わなくても自由。買い出したものを運んでほしければ給水車を呼べば来てくれます。道を間違えても伴走車はいないので気付かない(大学生は携帯電話を持っていましたが、当時はガラケーなので今のように簡単に現在地を確認することはできなかったと思います)、早くキャンプ地に着いたら他の班が来るまで自由時間(佐渡一周で本当に快速で走る班だったときは、ぶっちぎりでゴールして毎日2時間、海で遊んでいました)。

暗くなる前にゴールできる見込みがない、体調不良や悪天候により危険と主催者が判断すると、人も自転車もピックアップされてその日は強制終了、というキャンプでした。

楽しそうでしょう?

最高に楽しかったです。

全てを任され、自由に選択できるこのキャンプが、わたしは大好きでした。「自由に決めていい」と言われると難しいものですが、キャンプ内では300kmを完走したい、班全員でゴールしたい、できるだけ楽しく快適に過ごしたい、という目標に向かって選択をしていくので、怠惰になることもなく、仲間と前向きに選択をしていける日々が、本当に楽しかったのだと思います。例えば、中学生は就寝時間も決められていなかったのですが、「睡眠不足は翌日自分を苦しめる」ことを理解し、みんな23時頃には寝ていました。

大好きなキャンプに小学5年生~高校2年生までお世話になり(好きすぎて募集枠にない高校生でも参加していた)、大学生になるともっと長いキャンプを、と求めるようになりました。

私が惹かれたのは、アウトドアを探求するキャンプではなく、仲間と関係を築いていく生活キャンプでした。たくさん調べて、ここだ!と応募したのは、期間は2週間、奥多摩のキャンプ場で、30人程度で、小学校3年生~中学校3年生で活動する生活キャンプでした。ここでの活動も本当に大好きでしたが、内容を書くと長くなってしまうのでいつかまた別の機会に。

大学4年間、どっぷり(夏休み1.5ヶ月、冬休み2週間、その他週末連休のデイキャンプとほぼ参加していたので、文字通りどっぷり)キャンプに浸り、そのあと就職した会社でも、小学生が行く林間学校の現地インストラクターをしていました。

どれくらい好きか

前述したとおり、大学生活の休日を全て捧げられるくらい好きでした。学校生活であまり深い仲間を作れなかったわたしにとっての、青春だったのかもしれません。仲間と共に過ごす時間。やりたいことをやる時間。ギターを弾いて歌を歌ったり、急に始まる替え歌の歌詞がクサくても焚火の前なら許されていたり。川遊びをする子どもたちを見守っていたはずが、いつの間にか子どもに持ち上げられて川に落とされていたり。一眼レフを持ってあの場に戻ったら、永遠にシャッターを押し続けるだろうなと思うくらい、幸せな瞬間ばかりでした。

人におすすめしたいところ

心理的安全性が高いところです。誰にとっても「非日常」な空間なので、なにをしても、なにもしなくても、間違っていないところがいいなぁと思います。写真を撮るのも素敵な思い出として見返せるので良いですが、逆に一切の機器を使わないこともおすすめです。記録することで覚えておけることもたくさんありますが、記録をすると、記録した以外の細かなことを思い出せなくなる気がします。焚火を囲んで悩みをポツポツ語り合ったり、朝起きて寝袋の中でうだうだおしゃべりをしているときとか、本当に愛おしいときって、写真撮ったりビデオまわりたり、しないですしね。

逆に嫌なところ、嫌なときはあるか

行くまでは、準備が面倒なところ。行きたい気持ちが勝っているときはどんなに時間がかかっても準備できるのですが、心のエネルギーが不足しているときは「休みたい」が勝って、準備ができないときもあります。特に働き始めるとそういう時がありますよね。

でも、そういう時こそキャンプに行く価値があると思っています。エネルギー不足の時は、わたしはとにかくたくさん物を持って行くことにしています。パッキングがうまくできなくても、おさまりが悪くてもいい。最小限の荷物に絞ることへの労力を捨て、あったらいいかなと思うものは全部詰め込んでとりあえず出発します。昨今のキャンプブームのおかげで、今は衣類さえしっかり持って行けば、大抵の足りないものは現地で調達できます。

その他書きたいこと

正直、全ての人にもっとキャンプに行こう!と勧めたいです。

<小学生~高校生>

学校とは違うコミュニティが存在することを知って欲しいと思う。そのことによって救われる子はたくさんいると思います。昔のわたしのように。

日帰りでも、1泊~2泊のキャンプでもいい。「たまたま同じ時期に近所で生まれただけの子たちと、気が合わなくたって平気だよ。世の中にはもっとたくさんの人がいて、近い未来にあなたはもっとたくさんの人と出会えるよ。」と、どんな言葉で伝えられるよりも、強烈に体験できます。

<大学生>

将来教育、保育に携わりたいと思っている人にぜひ経験してほしいのが、「キャンプリーダー」です。学校や幼稚園の外で、子どもたちがどんな体験をしているのか、どんなことを思って、一日の生活の中でどんな姿をみせるのか、面白い出会いばかりです。集団活動ではピシッと合わせられるけど生活ではグダグダ、という子もいれば、集団のペースには合わせられなくて目立つけど、生活では周りの子の困りごとに一番に気付いて手伝ってあげる子もいます。

活動の中で他のリーダーの価値観や関わり方に触れたり、真似をできたり、たくさん得るものがあるので、ぜひチャレンジしてみてほしいと思います。団体のカラーがあるので自分で調べてビビ!と来たところがいいと思いますが、私が関わらせてもらっていた団体を紹介しておきます。

ディレクター(キャンプの責任者)全員、ステキです。キャンプ内での自由度が高く、リーダーの成長も大切に、あたたかく見守ってくれるところが本当に好きでした。

<大人>

大人になると、「こうあるべき」というルールに縛られる場や機会が多くなります。でも、「べき」を捨てたとき、本当に自分がやりたいことや、自分が心地よく感じるもの、場所、言葉ってどんなものでしょうか。「自分の言葉」を抑えることに慣れてしまうと、段々自分の音量が小さくなっていって、なかったことになってしまう気がしています。

あれ、誰のための人生だっけ?

自分の声は自分にしか聞こえないはずです。

非日常に飛び込んでいくことで、日常と切り離して「自分の言葉」と向き合える、キャンプは本当にいい場だなぁと思います。

いつか書きたいキーワード

Noteを書く中で出てきた、いつか書きたいキーワードをメモとして残しておこうと思います。

・大学生の頃関わった長期キャンプ(自然学校)

・山村留学

・心理的安全性

わたしを考える #1「キャンプ」

記録時間:1時間45分

文字数:6350文字

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?