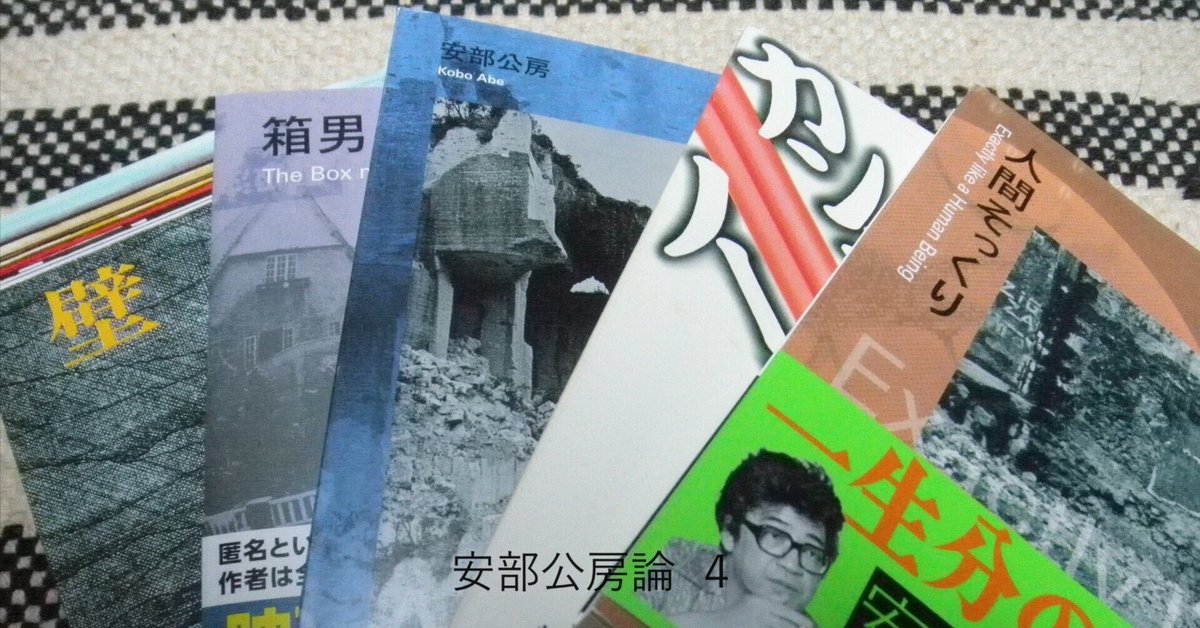

安部公房論ー内なる辺境/都市への回路、を中心にー

安部公房論ー内なる辺境/都市への回路、を中心にー

㈠

安部公房の、『内なる辺境/都市への回路』という文庫本を、以前買って居て、少しずつ読んでいたのだが、少しまとまった文章が書けそうだな、という状況にまで到達したので、今回、安部公房論ー内なる辺境/都市への回路、を中心にー、という題目で、論を書いてみることにした。

『内なる辺境』は、1971年に、中央公論社から刊行されている。『都市への回路』は、1980年に、こちらも、中央公論社から刊行されている。実に、9年の月日が流れているが、様々なことについて述べているので、9年という時間は、特に気に留める必要はないだろう。『内なる辺境』は、6章に、『都市への回路』は、3章に、分かれている。これらの中から、文章を抜粋して、述べて行きたい。

㈡

まず、『内なる辺境』の内の、『異端のパスポート』から。

この世界では、定着があくまでも美徳であり、掟である。連帯と共同作業が不可欠なため、縄張の内側では比較的寛容な法の観念が、外に向かったとたん、手のひらを返したように、残忍性をむき出しにするのだ。

これは、一種の政治理論であろう。政治に疎い自分は、文章通り読めば、小説的な判断としては、内界と外界の問題性であり、また、個人と社会である。例えば、家庭内のしつけとして、親が子を拳骨で殴ることが半ば容認されているらしいことが、家庭外で人を拳骨で殴ると、まず警察によって捕らえられる。こう言ったことが、この文章からは予見されるだろう。何れにしても、メタファとしても理解できる政治理論を、安部公房は的確に発言している。小説における、一種の言葉の流れの様なものが、その形式が、この文章では、道を逸れずに、しっかりと書かれていることが、驚きの一つであった。

㈡

次に、〈チェコ問題と人間解放〉の中の、『ゆがんだ権力者』から。

あらゆる人間は、自分の言葉を虚空に向かってしゃべるのではなく、現実に作用させるのだという強い衝動を持っている。(中略)自由化というのは、縛られた鋼を断ち切ることではなくて、表現の自由の拡張をさえぎるものと戦うことだ。

これは、現代日本にも繋がる、全き正確な内容である。現実に作用しない言葉は、文学になるが、文学だけでは物事は進まない。そこには、文学/表現、の自由の拡張が必要である。文学の自由とは、現実的言語のことである。架空ではなく、現実に作用する言葉、即ち文学的発語があって、初めて意味を持つ。それは、人や社会と語り合うことだ。語りによって、収益を得ることだ。それが表現の自由となることで、生活収入の獲得へとつながる。安部公房の職業は、小説家であるのだから、表現の自由の拡張をさえぎるものと、戦わねばならない、ということなのである。

㈢

今度は、『都市への回路』からの、一節を。

たとえばファシズムの時代の、良き民衆という概念。健康は許され、不健康は不健康であるということによって裁かれる。全体主義には必ず働く法則だね。しかしこの法則にはトリックがある。健康な強者であるということは、つまり体制により忠実な者であるにすぎない。

ファシズムについて深く知らない自分でも、この様な安部公房の発言は、充分に納得できる。納得させられる。体制側が健康な強者であるというのは、如実に政治体制のことを分析しているし、このトリックを知って居れば、それは、ファシズムの欠陥であると同時に、ファシズムの危険性を物語っている。強者は、ファシズムという体制に隠れ、私腹を肥やすのである。そしてそれは、健康だとされる、健康だと洗脳される。寧ろ、体制に刃向かう本当の強者程、疎外され、弱者という不健康者だとされるのである。我々は、この安部公房の発言を理解して、教養としなければならない。決して体制に殺されないために、である。

㈣

最後に、『都市への回路』の中の、『変貌する社会の人間関係』から。

家族というものは、たしかにいろんな意味で社会構造のミニチュアのようなものですから、当然現代をものすごく反映していると思います。

この内容には、非常に気を留めて、注視しなければならない、現実というものが横たわっている。家族が、社会構造のミニチュアだとすると、凡そ、健全で豊かな精神形式を持つ社会構造でないと、家族というものが破壊されてしまうのである。問題というものは、ミニチュアである家族にあるのではなく、もっとその外側、社会にあるのだ。だから、家族=個体が幸せを手に入れるためには、まず社会構造が幸せに満ちていなければならない、ということだ。この仕組みに気付いたものは、選挙に行くだろう。しかし意外と、現在の日本は、市民が幸せを手に入れているように思われる。選挙に行かない若者が居るのは、現在の自己に不満がないからである。デモが起こらない、この日本は、割と成熟した社会構造を保っているのではないだろうか。ともかく、上記した安部公房の発言には、リアリティが感じられる。的を射た発言だと理解して、差し支えないと思われる。

㈤

安部公房論ー内なる辺境/都市への回路、を中心にー、という事で述べて来たが、今回は割と、政治に関しての安部公房の発言を取り上げた様に思う。しかしそこは、文学的切り口で、論じてみた。政治に疎い自分にとっては、そういった文学的解釈になるが、それはそれで、安部公房論になるのである。とはいえ、『内なる辺境/都市への回路』は、安部公房文学を如実に物語っているのだから、恐らく文学的解釈でも、充分に論を運んで差し支えないと思われる。社会構造の問題というものの、文学的解釈、それは、文学的解釈における、社会構造の発見となるのであって、我々は、この『内なる辺境/都市への回路』を読解しながら、政治と文学を行ったり来たりしながら、安部公房の真意を、その計り知れない広大な思想を、眼前で直視するのだ。『内なる辺境/都市への回路』の読解は、非常に有意義な時間だった。また次の、小説以外の安部公房作品に、期待を膨らませつつ、今回の、安部公房論ー内なる辺境/都市への回路、を中心にー、を終えようと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?