和田寛司氏レクチャー「建築のつくり方についてもっと考えたい」

本稿は、2021年12月14日に東京大学建築生産マネジメント寄付講座主催のレクチャーシリーズ「つくるとは、」の第五回「つくる設計者」における、和田寛司氏(ランチ!アーキテクツ代表)による講演(研究・活動紹介)の内容から構成したものになります。

ランチ!アーキテクツでは、職人や施主や設計者がみんな一緒くたになって、全員で現場に向かうということをずっとやっています。こうした活動をするようになったのは、もといた設計事務所で、新オフィスをDIYするというプロジェクトを最初に担当したのがきっかけでした。簡単な図面をもとに、近所の大工さんからいろいろ聞いて、わけも分からずオフィスをつくっていきました。そうして完成して、「自分で建築ってつくれるんやな」と実感しました。

独立してから、最初に友人からもらった依頼が、90平米のバーをつくるというものでした。めちゃくちゃ低予算で、現場のこともまだよくわからないし、今思うとすごい無謀な計画だったと思います。大工になった友人とかの力を借りて、友情だけでなんとか完成させた感じでした。それ以降、友人を中心に、建築のような家具のような依頼を、いろいろもらえるようになりました。写真の《大見のインフラ》と題したコンポストトイレはそのひとつです。

僕は今35歳なのですが、同世代からもらっている仕事のほとんどが低予算です。その中でできることを考えると、基本的にセルフビルドをするという選択肢しかありませんでした。そうした制約のもとで、「俺たちがドープに思うデザイン」みたいなのを探しながら建築するということを続けています。

昨日、友人で建築設計論研究者の山口純さんに、「和田くんはストリートの人だね」と言われて、「なるほどな」と思いました。僕は京都建築大学校の出身なのですが、入学した年に姉歯事件があり、建築士の難易度が爆上がりしました。その影響で卒業設計がなくなり、大学では資格取得に全てを費やすことになり、めちゃくちゃ絶望しました。そのため研究室に所属することもなく、経歴にとてもコンプレックスがあり、建築と関係のないアーティストや、ファッションや音楽をやっている友人と遊んでいました。

その後、卒業のときにはリーマンショックがあり、いよいよ「生きていくには自分たちの力でやっていくしかないんだ!」という感じになって。インターンに行っていた設計事務所が、何もなかった僕を拾ってくれたことには、今でも感謝しています。

独立後は、学生時代に遊んでいた友人がいっぱい仕事をくれて、「みんなで一緒につくる」ということをするようになりました。一緒にご飯を食べて、施工して、設計もする——僕の場合はわりと設計までみんなでやるんです。そうやって、スラム出身のラッパーのように環境をサバイバルしてきた自分は、まさにストリート出身という感じですし、野良の設計者といえるのかなと思います。

現場のグルーヴ感が生み出す創造性

現場で設計施工をしていると、グルーヴ感みたいなものがあって、それがすごく楽しいんですよね。このグルーヴ感が今日のプレゼンテーションで少しでも伝わればと思っています。僕も図面だけを描いていた時は知らなかったのですが、これを知ってから、建築のつくり方ってすごくいろいろのあるのかなと考えるようになりました。

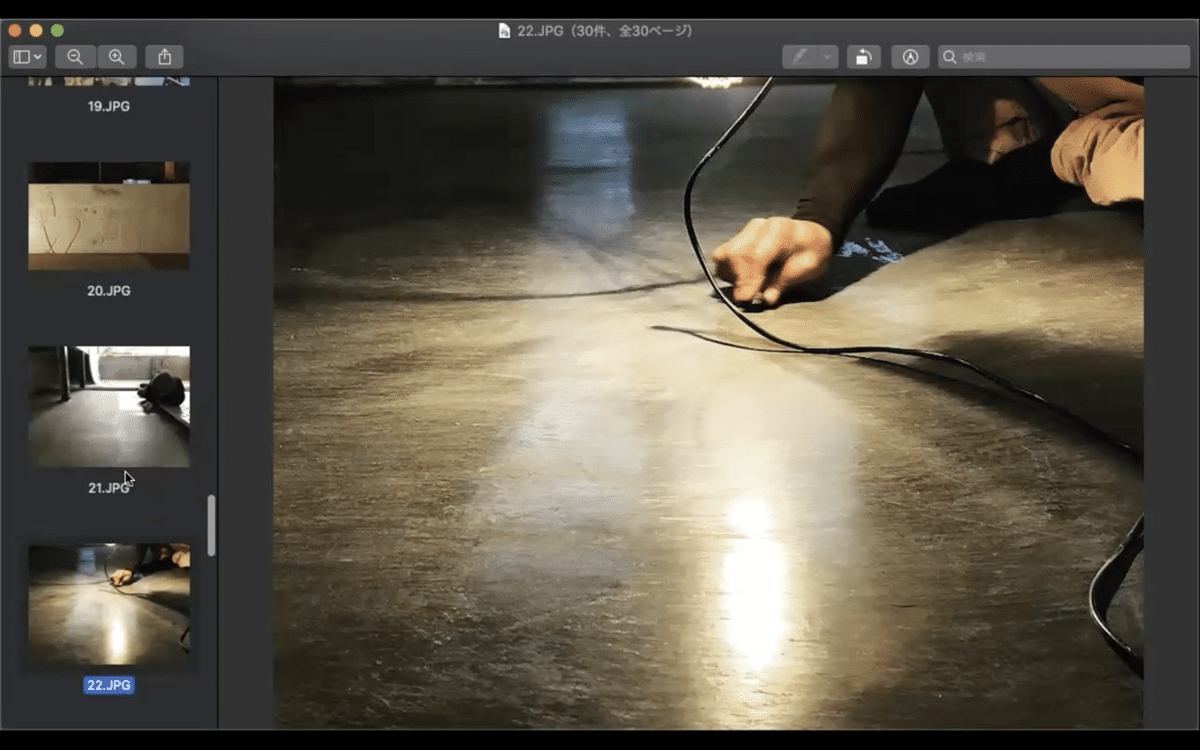

今年の冬くらいにできたプロジェクトがあるのですが、この床を施工したときの話からしたいと思います。八田人造石(はったじんぞういし)という関西の若い左官屋さんがいるのですが、その人がされている、モルタル金ごて押さえした後に、水晶を使って磨くことでツヤを出すという工法がとてもすごくて、このプロジェクトでも使わせてもらいました。この時は、八田(やつだ)さんの水晶コレクションをお借りして、友人6人くらいで施工しました。最初は手探りだったのですが、次第に石の癖がわかり、どんなリズムで磨くと光るかがわかってくるんです。使えば使うほど、道具と自分の呼吸が合ってくるというか、道具とグルーヴ感が出てきて、すごく楽しくなってくる。途方も無い作業ですが、みんな無言でひたすら磨き、やめられなくなっていました。6人で施工しているので、仕上がりもまちまちなのですが、八田さんも「そういう癖があるのも面白いんじゃないかな」と言ってくれて。そうやって自由にやらせてもらえると、純粋に建築行為っていう体験がすごく楽しくなるんですよね。

建築行為を楽しむということで言うと、ある現場で解体をしていたら、床下から風呂釜が出てきたことがありました。その日は真夏の40度超えの日で、死にそうになりながらみんなで解体してたのですが、風呂釜が出てきた瞬間にみんな集まって、井戸水を溜めて、順番に水風呂に浸かったんです。本当に気持ちよくて、すごく楽しい体験でした。

設計って、成果物の先をつくるようなことですが、それに対して施工って、それまでの時間軸の連続をつないでいくようなことなんですね。そのプロセスの中で偶発的に風呂釜が出てくるような体験ってすごく貴重なもので。プロセスの中にだけある貴重な体験が、施工者にとってかけがえのない報酬だと思うのです。

こんな感じでセルフビルドをみんなでやってきているのですが、仕事っぽいノリでやるとなかなかうまくいかないことがあります。一方で、遊びみたいに、施工者が自由に振る舞える空気感をつくると、わりと予想外の面白いことが起きたりするんです。それが本当に僕は大好きで、その状況を作るためには、みんながフラットな関係で自由に振る舞える環境づくりをして、一人一人としっかり対話することが重要だと考えています。

僕は、施主や施工者の考えたデザインが自分の図面に落とし込まれていって、それが反応し合い、建築家だけの手ではつくれない、予測のできない建築に興味があります。言葉にすると少し恥ずかしいのですが、「誰も予測のできない俺たちだけの建築」みたいなものを、施工者全員が目指せる方法を考えているという感じです。

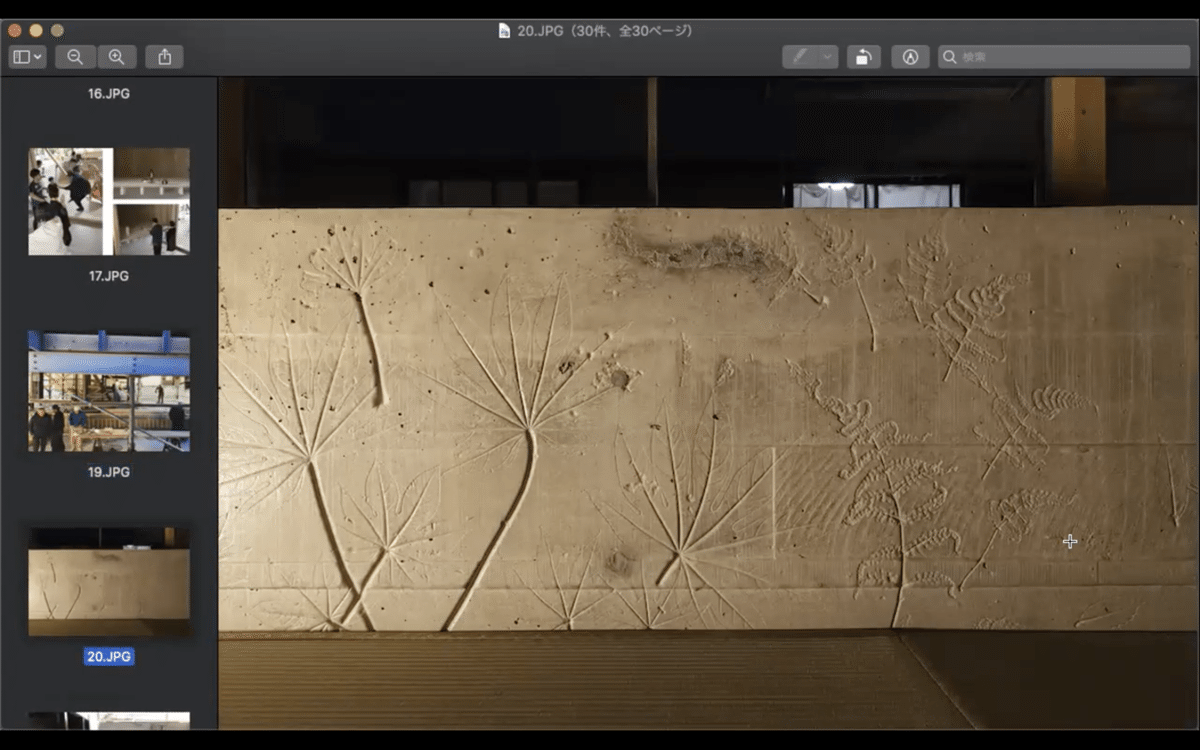

そのために、別のプロジェクトでは、余白のある図面を描きました。まず施主と考えながら、僕が全体の図面を引いて、余白の部分は実際に現場で一緒に施工してくれる仲間たちと僕と施主が、現場で即興的に考えて作るという形です。施工者が自由に振る舞えることで、施工方法や仕上げの選定に至るまで提案してもらうと。それは施工プロセスと設計プロセスが同時並列的に進行するということで、がちがちの詳細図で拘束されるより、ある程度、自分で提案したものを自分でつくるっていう行為のほうが気持ち良いだろうし、そういうものの中からしか生まれないデザインもあるのかなと考えました。

これだけ自由だとカオス状態になるのではと思われるかもしれませんが、施主、施工者、設計者の意図をみんなが把握していたら意外にそうはなりませんでした。よくない方向に行くこともあるのですが、そういう時は大抵誰かの思いが見過ごされているんですね。その場合はちゃんと僕とかがブレーキをかけて、見過ごされているものについて話をすると上手くいきました。

このようにセルフビルドをやってく上で、仲間たちが何を考えているのかを知ることがすごい重要です。たとえば先程の余白のある図面を描いた物件では、基礎を担当してくれたみなさんが即興的に、解体のときに余った板とか、庭や近所の神社で採れた葉っぱなどを使って、模様の入ったコンクリートを打ってくれました。それを見た左官職人——先ほど話した八田さんが、「この現場でも地面を水晶で磨かしてほしい。さっきの基礎を表面的に床に映したらいいんちゃうか」と言って、即興的に床を磨いてくれました。

そうしてできた住宅には、こういう違和感があるデザインがぽつぽつ出てくるのですが、こういうのは現場で即興的にできたデザインです。でも、何となく全体でバランスは取れてるように感じていて、それはみんなが空間をどういうものにしたいかという方向が話し合うことができてたからかなと思います。

即興性の魅力について、マイアミさんに聞く

最後に、活動を語る上で欠かせない人を紹介したいと思います。僕に作ることの指針みたいなものを教えてくださったマイアミさんです。この方は歌を詠んだり、踊ったり、本を書いたりしている方です。この前、マイアミさんに誘っていただいて、『石貨の島』という映画をつくる現場に参加させてもらいました。この撮影が結構すごくて、3日間で全部やり切るのですが、台本というのはあんまなくて、即興的に場が形成されていて出来上がっていくんです。これって、さっきの現場でみんなといろいろ作っていく余白のある図面と似てるなと思って、マイアミさんに即興的につくることについてお話を聞きたいと思い、今日この場にお呼びしました。それではマイアミさん、よろしくお願いします。

僕は普段、基本的に即興で表現をするということを行っています。常に即興をしていると、これはこれで即興的じゃないことになってくるのかなと思いまして、今日は書いたものを読んでみたいと思います(編注:記事化に際し手を加えているため、実際に準備された文章とは異なる)。

和田さんに参加していただいた映画というのは、『都市の予感』という演劇の作品です。演劇といっても、舞台も客席も台本もない演劇です。ほとんどのことが事前には決まっていなくて、その場で考えながらつくっていきました。なぜ、そうなったかというと、事前に台本が用意できなかったからです。消極的な理由からそういう制作方法を選ばざるを得なかったと言うと失望されそうですが、失望から始まるものもあるのではないかと思います。

一度、土俵際に立ってみる、崖っぷちに立ってみる、そうしてみて初めてドライブがかかるというのはよくあることだと思います。ですから、枯れ井戸のような才能のまま現場に立ってみる。1行も書けない脚本家として空っぽのまま現場に立ってみる。大切なことは現場が教えてくれるという格言もありますが、本当にそのとおりだと思います。才能のなさから行う制作の方法、それはその場自身が発している声やメッセージに気付くこと。全て準備していると、そのことをこなすだけで現場が終わってしまいますが、そこで起こることを取り入れながら状況をつくっていけるんじゃないかということを考えています。

僕はもともと歌を歌っていましたが、才能に乏しく、作詞作曲能力、演奏力が欠乏していました。それでも、表現に対する執念だけはありました。あるとき、テレビで笑福亭鶴瓶さんが即興で落語をしているのを見て、即興で歌を歌うことを試み始めました。しつこく駅前などで歌い続けましたが、数年間、一度もそれが歌になったことはありませんでした。あるとき、新しくできたライブバーで歌う場を友人が設けてくれて、初めて全部がちゃんとつながった歌詞とメロディーの歌を歌うことができました。それが好評で人前で歌う機会が増え、ある時、その場にいるみんなが自分と同じように好き勝手に思ったことを言ったり、歌ったり、笑ったりするライブができたことがありました。

それは不思議な現象で、あんなに素晴らしいことを何度でも再現できたらいいのにと思いました。おそらくそれは、その場に居合わせた人たちが濃密に、日頃から、あれこれ活動を共にしていた仲間たちだったからできたのではないかと思いました。彼らに対して手紙を書くような感じというか、宛先がある感じで歌を歌ったから歌えたのだと思ったのです。すなわち、歌は自分の中にあるんじゃなくて、場のほうに歌はあり、自分はその場の場という譜面を読み解いて歌を歌うようなことをしていたんじゃないかと、そういう仮説を立てました。

シェイクスピアや大作曲家や大建築家のような作品づくりができなかったとしても、枯れ井戸系クリエイターのためにある方法として、その場の力を借りる、その場に即して興じる方法があると思います。もしかしたら、それも一つの才能の在り方かもしれません。和田さんの言う「遊び」みたいに、施工者が自由に振る舞える空気感をつくると、予想外の面白いことが起きたりするんですよね。それが本当に最高なんですよ。そういった創造性を起動させるには一種の無礼講の場をつくり出す必要があると思うのです。

人は才能の欠如とか批判にさらされる恐怖から、表現することに躊躇、尻込みして、思い切り感性をフル稼働させることがなかなかできない。自分も含め、その場に居合わせた他者も同時に解放するために、表現というものを用いれられるとしたらば、これからの時代の表現による場づくりというものも、できていくのかもしれない。とにかく作業を始め、その場で一緒に作業をする人同士になって、優劣とかから解放された状態から創造や場づくりということをやっていくことができるんじゃないかということを最近、私は考え始めました。

ありがとうございます。マイアミさんの話はいつもぶっ刺さるんですよ。最後に、僕たちの現場の風景、空気感を伝えるために、最近やっている「セルフ地鎮祭」というものを最後にお見せしたいと思います。セルフ地鎮祭とは、土地の神様に、自分たちなりに芸能を奉納して、「これからよろしくお願いします」と言うものです。マイアミさんには、現場に来てもらい一緒に施工をしたり、セルフ地鎮祭の芸能奉納をしてもらっています。それではマイアミさん、よろしくおねがいします。

マイアミさんによる芸能奉納の実演

こういう感じで、マイアミさんも言っていましたけど、無礼講な場をつくってから工事に入って、そこでみんなで設計して施工して、全員でやっていくという活動をいつもしています。マイアミさん、ありがとうございました。

構成:和田隆介(わだ・りゅうすけ)

編集者/1984年静岡県生まれ。2010–2013年新建築社勤務。JA編集部、a+u編集部、住宅特集編集部に在籍。2013年よりフリーランス