社内でスライド作成教室を開いたらたくさん良いことがあった話

こんにちは。株式会社imago(iQLab)でコンサルチームに所属している冨田です。

師走に入り2023年もあと少しを切ったところで、今年の3月から取り組み始めた「スライド教室」について振り返ってみたいと思います。⛄️

(スーパー長いので適宜目次から気になるところに飛んでください….)

突如お願いされた「メンバーの資料化スキルを底上げして」

imagoでは急激に新メンバーが増え、事業が拡大している一方で、クライアントに提出する資料のクオリティが低いという問題が如実にあらわれていました。

新メンバーに対してリサーチや分析などの業務に関する教育はあっても、スライドの作り方について教える制度は整えていなかったためです。(そんな余裕なかった、というのが正しいかも..)

そんな中で、直接クライアントに資料を提出したりプレゼンをする機会が多かった私がメンバーの資料化スキル向上を任されました。

最初に取り組んだ「スライド図書館」

初めは何をすればいいかわからず戸惑いました。

どんな資料が良しとされ、どんな資料が良くないとされるのかがわからなかったからです。

私自身も発展途上の身で、「教える」という体制は作れないと思いました。

そこで、ひとまず参考になりそうなスライドを集めることから始めることにしました。

これは私が普段からpinterestでわかりやすいなと思ったスライドやwebページなどを保存するようにしていたためです。

色んな資料に目を通しておくことで、いざ資料化する時に可視化したい情報をどう見せればいいかのアイディアがパッと思い浮かびやすくなります。

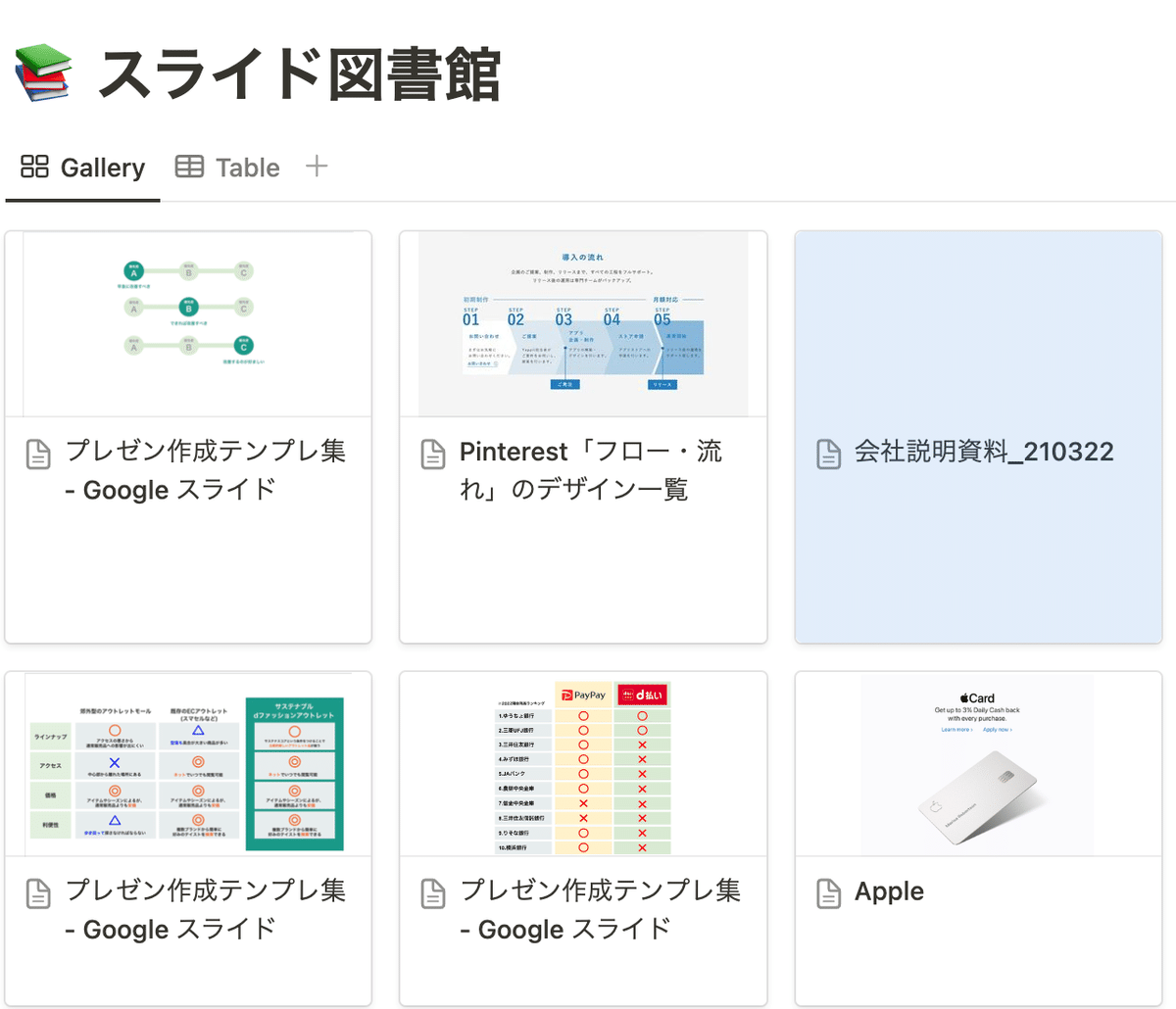

notionにページを作って、いつか真似して使えそうだと思ったスライドを保存できるようにしました。

さらに、保存していくだけではみんなが目を通さないと思ったので、外部アプリを利用してページを追加したらslackに通知がいくように工夫しました。

このようにして作ったスライド図書館ですが、結局モチベが高い人しか保存・閲覧しなくなる、実践的ではない、などの理由で自然消滅してしまいました。。。😣

次に取り組んだ「スライド教室」

スライド図書館を作っただけでは、みんなの資料化スキル底上げにはなかなか繋がらなかったので、スライド作りを学ぶ教室を開くことにしました。

スライド教室では、参加者が作ったスライドを事前に提出し、みんなでFBし合います。主に情報整理と、見せ方(ビジュアル)の二つの視点でコメントをしています。

スライド教室を始める上で気をつけたこと

スライド図書館での反省を踏まえ、スライド教室はみんなが気軽に参加できるようにしたいと考えていました。

もともとはコンサルメンバーの資料化スキル向上を依頼されていましたが、私はコンサルチームだけではなく、imagoメンバー全体でのスキルアップを目標としています。💪🏻

コンサル以外のチームに所属するメンバーも教室に来てほしい!という思いで、参加のハードルを低くし、みんなを巻き込んでいく工夫をしました。

①FBは「評価」ではなく、「みんなで正解を考えていく」という空気感に

提出してくれたスライドに対してみんなでコメントし合いますが、必ずGoodポイントをあげた後にMotto(もっと)ポイントを話すよう心がけています。

また、冒頭でも述べた通り、どんなスライドが良しとされるのかの正解は誰にもわからないので、みんなで「こうしたらもっと良いよね」の認識を合わせにいくという姿勢で取り組んでいます。

②絶対強制の課題は出さない。普段の作業のついでに取り組めるように。

スライド教室では、課題を出すことよりも、とりあえず参加して何かしらの学びを得ることを大事にして欲しかったので、課題提出は自由にしていました。

課題のために時間をかけてほしくない(メインの業務時間を削る原因にしたくない)と思っていたからです。

また、私が強制課題を出されると負担に感じてしまって一生参加したくなくなる性格なので。。。😥

そこで、仕事で提案資料の作成作業などを直近で抱えているメンバーは作成中のスライドを、その他のメンバーは大学の授業や研究などで作成中のスライドなど、スライドになっていればなんでもOKとして提出してもらうようにしました。もちろん、提出なしで参加してもOK✨

そしてレビュー時に特にみんなで悩んだり、もっとアップデートしたいと思ったスライドを一枚ピックアップして次週の自由課題としています。

スライド教室を始めて起きた良い変化

①クライアントに提出する資料のクオリティが上がった

まずはシンプルに、提案資料がグッと見やすくなりました。🥺

個人で作っていた資料を、スライド教室の自由課題として複数人で取り組むようになったのでクオリティが上がるのは当前です。

これまではコンサルメンバーが作成した資料を個人的に私がFBして終わりだったのですが、それをスライド教室という開けた場所で行うようになったことで、普段の何気ない個人作業がみんなの学びの機会に変わりました✨

②みんなの中で「良いスライド」の正解が統一されてきた

「良いスライド」の定義を私の一存で決めてしまうことに不安があったことは冒頭で書きました。

教室を続けていくうちに、このパターンの時はこの見せ方が良いよね、という意見や感覚が徐々にみんなの中で揃っていきました。

imagoでは、コンサルチームの他に、産学連携プロジェクトで実証実験の運営を行うオペレーションチームやその体制を支えるエンジニアチーム、デザインチームのメンバーが資料作成することもよくあります。

「デザイン的におしゃれ」よりも「デザイナー以外も含めたみんなが作りやすい」を意識する必要があります。

だからこそ、みんなで徐々に認識をそろえていけるスライド教室はスライド作成のルール作りをするのにぴったりだと思いました。🙌

③“みんなの共通解”からついにスライドのトンマナ作りチームが動き出した

これまでの資料作りで問題となっていたポイントの一つとして、会社のトンマナがざっくりとしか決まっていないことがありました。

googleスライドの会社用テンプレートとブランドカラーだけはありましたが、その使い方はスライドを作る人次第になっていて、どういう時に何色をどのくらいの割合で使うかなどに明確な決まりはありませんでした。

その他にも、ただの四角形と角丸四角形はどっちでも使っていいの?とか、フリーイラスト素材はどのサイトを選んでもいいの?文字のハイライトはどんな時に使えばいい?などキリのないほどの疑問が教室を始めてから挙がってきたのです💭

どんな人でも“うちの会社っぽい”スライドが作れるようになることを目標としてスライド作成におけるルール作りを進めていたところ、ついにデザインチームが本格的にトンマナ作りを始動してくれました!

ここで、スライド教室で決まったルールを一つご紹介します👇

図形の塗りつぶしと枠線の合わせ技はくどい印象を与えがちで、調整が難しいのでできるだけ使わないか、塗りつぶししないで枠線のみで使うようにしよう!と決まりました

でも、またやっていくうちに例外が出てきて….

指定のフリー素材イラストを資料に使う時は、枠線自体も邪魔になるかも?と言う意見が。

googleスライドでは線の太さは細かい単位での調整ができず、イラストの線と枠線の太さが合わせられないので、作り方によってはごちゃごちゃした印象になってしまいます。

(以下の例ではそこまで感じにくいですが。。)

デザイナーじゃないメンバーでもスッキリとした資料が作れるように、今はイラストを用いた資料ではできるだけ枠線を使わないというルールにしています。

これまた例外が今後も出てきそうですが…..

こうやってみんなで実践を繰り返しながら、みんなが資料を作りやすいルールを少しずつ決めていくことで、ルールが浸透しやすくなります!

終わりに

よく考えてみたら、人生の中でスライドの作り方なんてほとんど教えてもらったことないのに、クオリティばかり求められるなんて酷だな〜って思いました(笑)

今も試行錯誤を繰り返しながら、スライド教室自体もアップデートを続けています!

始めたばかりの頃はコンサルメンバーのみが参加していて、5人くらいでやっていましたが、直近のスライド教室では参加者が10名もいました!

普段の業務で関わりのないメンバーともこの教室で交流が生まれたりと、良いことがたくさんあります。

いつもスライド教室に協力してくれてるメンバーに感謝です!!💖

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?