地味だけど凄い鈴木優とストライク先行の重要性

こんにちはギータです。

開幕までの小休止期間、如何お過ごしでしょうか。

今回はオープン戦の成績を纏めている中で気づいた鈴木優選手の凄さとその理由を書いてみました。

試合がない退屈な日の暇つぶしにでも読んでいただければ幸いです。

1.今年の鈴木優はここが違う!

早速ですが皆さんは鈴木優選手に対してどのような印象をお持ちですか。

・都立の星

・イケメン

・ストレートとツーシームのコンビネーションで抑える

・制球力に若干難あり

あたりが多いのかなと思います。しかし今年の鈴木優選手は一味違います。

オープン戦の成績は2.1イニング、打者8人に対し被安打1、無四球、奪三振2、防御率0.00でした。特筆すべきはその投球内容です。

・初球ストライク率100%

・3球以内に2ストライクに追い込む確率100%

・3ボールになったのも1回、しかも2-2からフルカウントになった時だけ

・ボール先行になったのも上記の1回だけ

昨年しばしば見られた制球に苦しむ姿は全くありません。初球から積極的にストライクをとりにいき、常にストライク先行で打者を抑える姿は見ていて非常に気持ちがいいです。

現状の立ち位置は開幕一軍当落線上といったところですが、オープン戦の投球を続けることが出来れば、シーズン後半にBチームリリーフの一翼を担えるくらいの立ち位置になるのではないかと期待しています。

2.名捕手たちが語るストライク先行の重要性

中嶋監督も最初の紅白戦前に「ストライク先行」を指示していました。

なぜストライク先行が重要なのか、中嶋監督と同じく一時代を築いた名捕手たちの言葉を用いて深堀りしてみたいと思います。

今回検証に使用したのは下記の2つの動画です。

上の動画は里崎さんが「コントロールの悪い投手をどうリードするか」を解説し、下の動画は古田さんがNPB復帰を目指す濱矢選手(コントロールに課題あり)に「コントロールとメンタル」についてアドバイスした動画になります。お二人の発言をそれぞれ要約すると、

【里崎さん】

・9分割したゾーンでリードする投手は菅野、小宮山など超一流だけ

・普通の投手は4分割したゾーンでリードする

・コントロールが悪ければ2分割(内角or外角、高めor低め)でリードし球の力で打ち取る

・どうしても変化球がストライクゾーンに入らない投手は全部ど真ん中めがけて投げさせる、そうすれば勝手に散る

・投手に自信がある順に球種を教えてもらい、自信のある球種を中心に組み立てる

・2-2になったら勝負球をストライクゾーンに決める

・フルカウントは圧倒的に不利、打ち損じを願ってストレートをゾーン内に投げさせるしか選択肢がなくなる

【古田さん】

・9分割で投げれる投手は菅野のような超一流のみ

・NPB復帰を目指すなら4分割で投げられるコントロールをつける

・コースはアバウトでいいから初球にストライクをとるのが大事

・ボール先行からストライクゾーンにいれにいった球を打たれるのは一番評価が下がる

・それならど真ん中でいいから変化球を投げて打たれたほうがいい

・ツーストライクまでもっていければ抑えられる確率が上がる

・抑えるにはストライク先行でバッティングカウントにしないことが重要

・自分の球に自信をもってストライクゾーンで勝負すべき

お二人の言っていることは似通ってますね。コントロールの悪い投手ほどストライク先行で早めに打ち取ることが重要だということが本当によく分かります。

3.上記を踏まえて鈴木優のピッチングを分析してみる

初登板となった3/7の横浜戦のピッチングを分析してみたいと思います。

状況は下記の通りです。

・3-0でリードした5回裏二死満塁、打者は田中俊太選手

・山岡選手が残したランナーを引き継いだ

・直前に球審の激狭ストライクゾーンによる四球があった

チームにとっても鈴木優選手個人にとっても本当に大事な局面でした。

この場面での鈴木優選手、頓宮選手バッテリーの攻めはこちら。

外角低めのツーシーム2球で追い込み、2-2からストライクゾーンで勝負し最後はレフトフライに打ち取るという内容でした。里崎さん、古田さんの発言を忠実に遂行しており素晴らしい投球内容だったと思います。中嶋監督も高評価したのではないでしょうか。

4.なぜ鈴木優はストライク先行できるようになったか

鈴木優選手はオープン戦のインタビューでこのように話していました。

実戦間隔も開いていましたし、試合への入りというのを意識しました。ボール先行になったら、どうしても苦しいピッチングになってしまいますので、ストライク先行というのも意識して、力みすぎないように8割くらいの力で投げました。今シーズンは開幕一軍をつかみ取り、一軍で完走できるようにがんばります!(公式HPの3/14ゲームレポートより)

インタビューを読むと、「ストライク先行を意識する(メンタル面)」と「力みすぎないように8割くらいの力で投げる(技術面)」が関係してそうですね。技術面について昨年と今年の数字の違いをもとにもう少し深堀りしてみたいと思います。

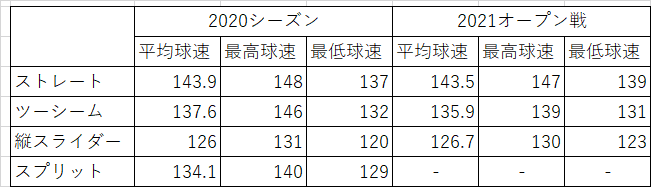

鈴木優選手の2020シーズン、2021オープン戦の「球種別割合」、「球種毎の平均球速、最高球速、最低球速」を纏めてみました。

(2020年は悟@野球さんのnoteより抜粋、2021年はスポナビより集計)

球速については球場のスピードガンの影響も大きいので単純比較はできませんが、大きな違いとしては「スプリットを投げなくなった」、「ツーシームの最高球速が大きく下がった」というのが言えると思います。

スプリットを投げなくなったのは今年はリリーフ専念の起用方針になったため自信のある球種に絞ったのだと思います(昨年の球種別被打率はツーシーム<縦スライダー<スプリット<ストレートとなっており変化球だとスプリットが一番打たれている)。

自信のある球種を投げる割合が増えた事がストライクをとれるようになった一因かもしれませんね。(里崎さんのストライクをとるために自信のある球種をメインに配球を組み立てるという理論とも方向性が合致します)

次にツーシームの球速ですが、もともとツーシームは当時現役だった山崎バッテリーコーチより「速い系のゾーンに投げ込める変化球が必要」とのアドバイスを受け習得したものになります。

昨季の鈴木優選手は山崎コーチの「速い系のゾーンに投げ込める変化球」というアドバイスを忠実に守ろうとしたのかツーシームが力み、それに引きずられるように他の球種も力みだす場面があありました。

ツーシームの力みを抑え、8割の感覚で投げる感覚を身につけることで、全球種の平均球速を損わずにストライク先行させることに寄与できているのかもしれないですね。

5.まとめ

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

4章は完全なる素人の予想なんで、シーズンに入りスプリットを多投したりツーシームの球速が上がったりしたら、笑ってやってください。

鈴木優選手、シーズンでは積極的にとりにいったストライクを狙い打たれたりすることもあると思いますし、球の調子が悪い時にストライクゾーンで勝負することが怖いと思うかもしれません。

それでも恐れることなくストライクゾーンで勝負してください。応援しています。

出典、写真引用先

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?