映像ボツ案④ 「鋼鉄械獣メタルガン」

今回が最後のボツ案の話です。今回ご紹介するのは「鋼鉄械獣メタルガン」です。こちらは、今までのボツ案よりもさらに進んで、実現寸前まで行った案になります。具体的には、脚本・コンテは勿論作っており、さらにロケハンも2回行ったものです。

あらすじ

主人公は絵に描いたような陰キャのオタク女子で、ロボットアニメが大好き。クラスでは浮いた存在で友達は少ない。ある日の下校中、主人公は近所の裏山に光る塊が落下するのを見る。急いで山に入ると、廃炭鉱の敷地内に、鋼の体を持つ怪獣を見つける。

主人公は、怪獣が傷を負っているのに気づき「きっと何かと戦って地球に落ちてきたんだ」と思う。主人公は怪獣に「メタルガン」と名づけ、怪獣の傷が癒えるまで介抱する事に決めた。怪獣も主人公に心を開き、それから2人は毎日のように顔を合わせるようになった。

が、ある日メタルガンは今までになかったほど興奮した様子を見せる。主人公はメタルガンの敵が地球にやって来た事を直感する。メタルガンは、まだ完全に傷が癒えていないにも関わらず、戦いに行こうとする。主人公は決心して「自分も戦う!」と言う。するとメタルガンの体にコクピットが現れ、主人公を招き入れる。

主人公はメタルガンに乗り込み、宇宙からメタルガンを追ってきた怪獣・ダイオウガとの死闘を繰り広げる。戦闘の末、本来の力を取り戻したメタルガンはダイオウガを打ち倒す。

しかし、メタルガンは姿を世間に晒してしまったため、もう地球には留まれない。メタルガンは主人公に別れを告げ、宇宙へと帰っていくのだった……

前回の案から引き継いだ要素

本案は、前回記事でご紹介した「レオン」の案から「怪獣と少女の交流」という要素を引き継いでいます。前回の案で思い描いていた「少女と怪獣の関係性」では、弱いと言いますか、より強固な絆を表現するにはどうしたらよいか。というのが本案のスタートでした。

そこで考えたのは、主人公の少女は人付き合いが苦手で、周囲から多少冷ややかに扱われている。つまり「心に傷を負って」いて、そんな少女が、戦闘で「身体に傷を負った」怪獣と出会い、傷を持つもの同士慰め合う。というような展開でした。僕は恋愛ゲームにしてもドラマにしても、共依存的な関係性に惹かれる傾向があるので、これならばいい関係を描けるのではないか。と思いました。

オタクを主人公にした物語

物語を転がす主人公を描く上で、自分が慣れ親しみのないキャラクター設定や性格にすると、動かしづらく、人間味の感じられない役になってしまいます。そこで、自分が書いていて感情を移入しやすいと感じるキャラクター像、考えたときに、やはり「オタク」というのが無難かなと思いました。

また、オタクであれば現実的にあり得ないような状況も、普段自分が見ているフィクションなどから「こういうことか!」みたいな感じで受け入れやすい事もあるかな、と思いました。

そうして、本案の主人公はロボットオタクとなったのです。

今回もストップモーション向きのキャラクターを意識

今回も「ストップモーションで動かしやすいキャラクター」というのは意識して怪獣の設定を考えました。今回の主役怪獣は機械生命体(トランスフォーマーのようなイメージです)で、敵怪獣は宇宙昆虫。どちらも、ストップモーション特有のクセをアクションに落とし込みやすいな、と考えた結果決定しました。

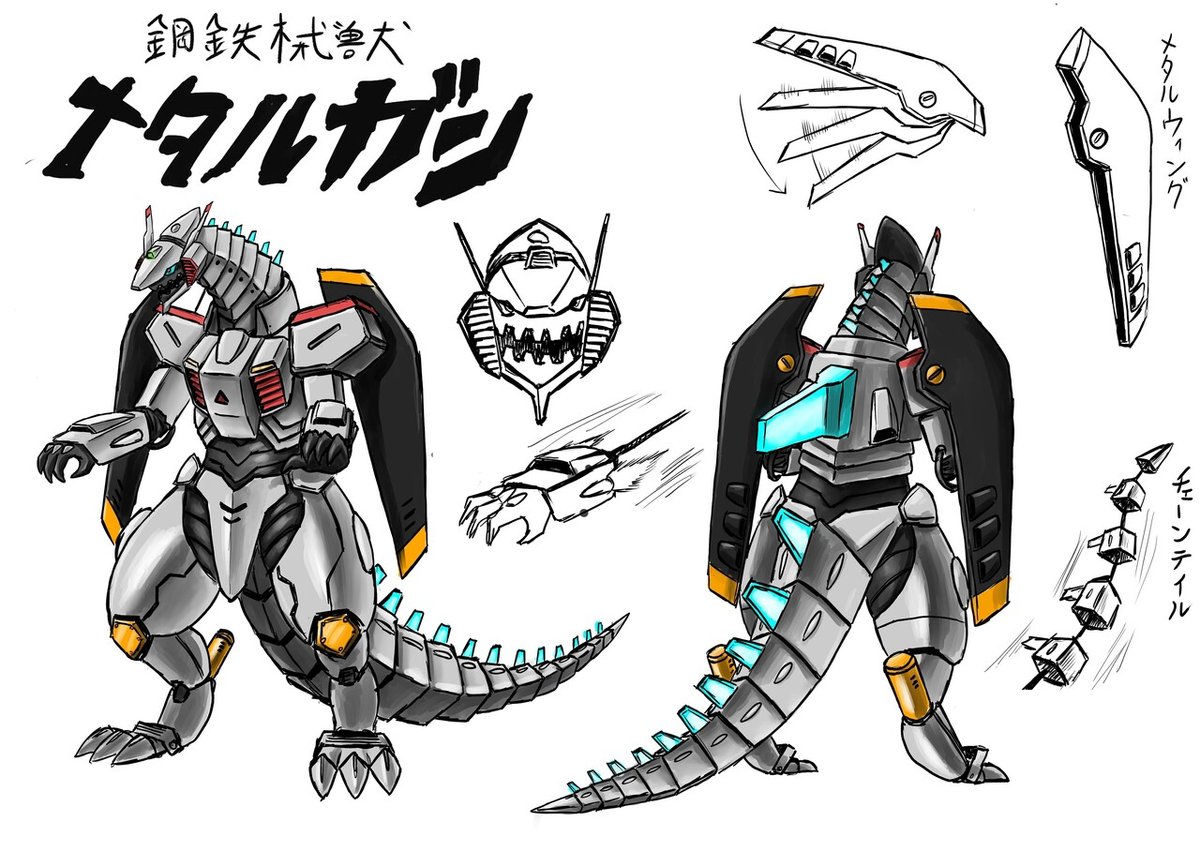

怪獣デザイン

以下が、デザインの決定稿になります。

【メタルガン】

やはり、カッコいい機械の怪獣というと三式機龍のイメージが強いので、シルエットの参考にしています。極力似過ぎないようには努力しましたが、やはりソレ感は残ってしまいました。

【ダイオウガ】

こちらは「昆虫」という一見弱そうなイメージのモチーフを弱そうに見せないために頭を絞って考えました。実はあまり意識したつもりは無かったのですが、ガメラ2のレギオンと似てしまったなぁ、という感じです。背中にヘイケガニやジンメンカメムシのように人面があるという設定は個人的に気に入っています。本体の顔のイメージは、ギララをイメージしました。(その点もレギオンのデザイン過程と同じプロセスですね…

イメージラフ

今回は、絵コンテに入る前に象徴的なシーンのイメージをラフに起こしています。こうする事で「ここが見せ場!」というシーンが明確にでき、関係者に作品の雰囲気を説明するときにも使えると思ったからです。

【メインビジュアル】

主人公とメタルガン。トップをねらえ!とか好きなんです…

【メタルガンとの出会い】

怪獣の設定が「スクラップを主食としている」というものだったので、スクラップ置き場で出会うシーンをイメージしていました。後に「怪獣が隠れる高さのスクラップの山がある訳ないやろ!」と思い、ロケハンの末、廃工場という設定になりました。

【メタルガンvsダイオウガ】

やはりこういう構図は怪獣映画の醍醐味だと思います。メタルガンに比べダイオウガの方が体躯が大きく、強大に見えるようなイメージです。

絵コンテ

「オウマ」の頃から、コンテはiPadで描いています。正直メタルガンのコンテは「なぜこんなに手間かけてるんだ???」と自分で読み返した時疑問に思うレベルで、着彩まで行って描いていました。ただ、その甲斐あってか、かなり説得力のあるコンテには仕上がっています。

【冒頭シークエンス】

冒頭部分はいきなり戦闘シーンから始まります。こうする事で序盤から視聴者を引き付けられるかな、と考えました。

【アニメパート】

本案にはアニメパートを盛り込んでいます。「主人公が歩きながらスマホで見ている、昭和のロボットアニメのオープニング動画」という感じで登場します。もちろん、こちら全て手描きアニメーションで作るつもりでした。イメージはマジンガーZです。(ハレーの時2度とアニメ作らん!って言ったたのにね)

ロケハン

本案は、途中まで作る気満々でいたので、ロケハンも2回に分けて行きました。具体的な場所は控えますが、非常に良いロケーションが東京某所に見つかりました。僕は現在、東京の実家を離れて栃木に住んでいるので、勿論栃木から自分の車で回りました。なお、栃木県内でも足尾銅山の付近などのロケハンを行いました。

なぜ、ボツにしたのか

ここまでお読み頂ければ、本案は前回までのボツ案とは本気度が違うのが分かると思います。では、なぜ途中まで本気だったにも関わらずボツにしてしまったのか。その理由は「僕自身がロボットオタクではないから」です。

どちらかというと僕は怪獣特撮のオタク……では、どうして怪獣オタクを主人公にしなかったか。それはちょうどその頃見ていた某アニメに「怪獣オタクの女子高生」が登場していたからです。立ち位置は全く違いましたが、それでも「ネタ被りするのはなぁ…」という気持ちがあり、ロボット好きという設定にしたのです。

ですが、コンテを描き進めていくうちに、徐々に主人公の「ロボオタとしての感情」が掴めないら表現できないという問題に直面していきました。最初の方にも触れましたが、やはり主人公の人物像は、作者の経験や見識を元に感情を込めて作っていかないと、薄っぺらなキャラクターにしかならないと思うのです。

結局のところ、自分とは異なるジャンルのオタクを無理に描こうとした事で、肝心な心情の描写においてほころびが生じてしまったのです。それ故、僕は「この作品を完璧な形にすることは出来ない」と思い、今回もボツにする選択をしました。

改良の余地あり

実は、現在制作中の作品を作り始める前に、本案の後にもう一つ考えた案があります。ですが、そちらはボツ案としてカウントしていません。なぜなら「もしかしたらいずれ作るかもしれない」という可能性があるからです。

その案については、そういう理由もあり紹介せずに伏せておきますが、おおむね本案をベースに、怪獣と敵、主人公の設定を変えただけのものになります。つまり、ストーリー構造はほぼ本案と同じです。

本案のダメだった点は、単純に「主人公に作り手である僕が感情を込められなかった」という一点だと思うので、その点さえクリアすれば良い作品にできる余地はあると思いました。そこで、主人公を素直に「怪獣好き」にしてしまい話を描き直したところ、かなり完成度が高いと自負できる脚本が書けました。

ただ、その脚本は映像にするにはハードルが高いシーンも多く「これを作る前に、ワンクッション挟みたい」と思ったのです。そこから、現在制作中の作品へと繋がっていくのです。

ついに映像制作へ…

ここまで4回に分けて、実に4つものボツ案を取り上げてきました。実際のところ、こちらに掲載できる程まとまりきっていないだけで、考えていただけの案なら更にあります。

ハレーを発表したのが2019年。そこからしばらく考えてはボツにして…を繰り返し、現在の作品制作を本格始動させたのが2021年の年末ごろ。実に2年ほどのブランクが空いてしまいました。

が、この2年は全てが無駄だったとは思っていません。これだけ時間を使って、結果ボツにしていったのも、すべては「真に面白いと思える作品を作るため」という一点なのです。

ですから、今制作中の作品に関しては「確実に面白くできる」という強い自負を持っております。

では、いよいよ次回からは現在制作中の「大霊獣ジャガラ」の制作過程を、お見せできるところまでリアルタイムでまとめていきます。是非ともお付き合い頂ければと思います。

ここまでお読み頂いて、本当にありがとうございます。ではまた、次回の記事で……