FM84.0MHz Radio City presents "Saramawashi.com -The Vinyl Paradise" 104:21世紀に聴くアナログ特集

さらまわしどっとこむ -The Vinyl Paradise-

第104回(2023年9月22日(金)20時~

(再放送:9月24日(日)19時~)

清澄白河にあるカフェGINGER.TOKYOのオーナー高山聡(あきら)がお届けする音楽番組です。

全曲アナログ・レコードでお届けします。可能な限り7インチ盤で、しかもフルレングスでかけます。

サーフェスノイズにまみれた1時間、ぜひご一緒に。

今週はまたまた「21世紀に聴くアナログ」特集です。この番組は全曲アナログでお聴かせするということでやっておりますが、これまでに21世紀に聴くアナログ、あえてアナログで聴く価値のある良質な音源を、アメリカ中心、イギリス中心、そしてボーダーレスな人たちと3回特集してきました。今回は全曲アメリカですが、しかもアメリカーナと言いますか、ディープなアメリカを感じさせる音源などを中心にご紹介します。

1曲目

「Precious Declaration」Collective Soul (1997)

2曲目

「Listen」Collective Soul (1997)

まずはコレクティヴ・ソウルです。さほどディープなアメリカではありませんが、やはりアナログで聴きたい音です。この連中ジョージア州アトランタを拠点としておりますから、場合によってはサザンロックに分類されたりしますが、我々の世代が思うサザンロックとは別物です。強いて言えばオルタナ・サザンといったところでしょうか。

1992年にエド・ローランドとディーン・ローランドの兄弟を中心に結成され、1994年にデビュー盤をリリースしております。ファーストがダブル・プラチナ、1995年のセカンドがトリプル・プラチナといった売れ行きで、いきなり人気者になりますが、直ぐにマネジメント関連の訴訟を抱えて大変な苦難の時期を過ごすことになります。その苦難の時期を歌ったサード・アルバム「ディシプリンド・ブレイクダウン」が1997年にリリースされまして、これがまた、1・2枚目にも増して、非常にいいアルバムでした。アナログ盤がなかなかリリースされませんでしたが、2022年のレコード・ストア・デイでようやく出ました。思うに1990年代以降のアナログ氷河期にもアナログ盤で聴きたい、良質なアーティストはいっぱいおります。シェリル・クロウやフーティ・アンド・ザ・ブロウフィッシュ、カウンティング・クロウズといったアーティストの音は、できることならアナログで聴きたいと思いませんか?

私は自分のお店、清澄白河のジンジャー・ドット・トーキョーで時々トーク・イベントを開催しますが、先般「元気が出る曲特集」というのをやりまして、3時間で90曲ほどご紹介しました。元気が出る音源といえばどうしても80s中心になりますが、70sにも90sにもいいものはあるよということで、90s代表としてご紹介したのが、コレクティヴ・ソウルでした。

3曲目

「Bird Without Feather」North Mississippi All Stars (2017)

4曲目

「Bid You Goodnight」North Mississippi All Stars (2017)

先般「南部逍遥」などと言いながら数曲ご紹介したノース・ミシシッピー・オールスターズです。本当は特集でもやりたかったところですが、1回では済まない程度にご紹介したい曲がいっぱいあります。このバンドの中心人物、ルーサー・ディッキンソンはノース・ミシシッピーあたりに特有のヒル・カントリー・ブルースというジャンルの若手ミュージシャンを支援していたり、ジャムバンド的なライヴに引っ張り出してきたりして、後押ししております。プロデューサーとしても、南部のアーティストの多くのアルバムを手掛けていたりします。彼を起点に人脈を辿ると、恐ろしくディープな世界が広がっていることに驚かされます。ずっと上の世代の忘れ去られているようなブルースメン、例えばオーサ・ターナーといった人と一緒に動画を作ってYouTubeで紹介していたりもしています。頭が下がります。ここでは、まず2017年のアルバム「プレイヤー・フォー・ピース」から2曲ご紹介しました。

5曲目

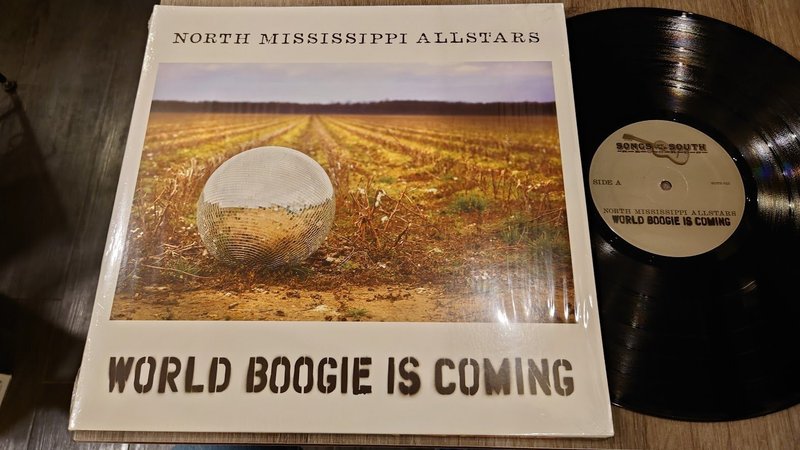

「That Dog After That Rabbit / Meet Me In The City」North Mississippi All Stars (2013)

ヒル・カントリー・ブルースというものをご存知でしょうか?私も最近になって研究しているようなものですが、別名「ノース・ミシシッピー・ヒル・カントリー・ブルース」とも呼ばれます。もう少し南西に位置するミシシッピ川のデルタ地帯を中心とするデルタ・ブルースと少し毛色が違いまして、太鼓と笛が中心的な楽器です。中には太鼓と笛だけの曲も実際にあります。日本の祭囃子に似たような印象もあって面白いです。

ヒル・カントリー・ブルースで最も有名なアーティストはR.L.バーンサイドでしょうか。彼のスタイルは純粋なヒル・カントリー・ブルースとデルタ・ブルースを合わせたようなものですが、1990年代にブルース・エクスプロージョンのジョン・スペンサーがR.L.バーンサイドの音楽を気に入りまして、一緒にツアーをしたりしたもので、若い世代を中心に人気が出ました。70歳過ぎるまでほぼ注目されることがなかったブルースマンがいきなり脚光を浴びたわけです。個人的にはバディ・ガイやB.B.キングといった連中と有名ロック・アーティストが競演するかたちで実現した1990年前後のブルース・リヴァイヴァルの余波のように捉えておりました。

先程名前を出しましたオーサ・ターナーは、その後、孫世代ほどの若手と一緒にアルバムを作って、トラディッショナルなヒル・カントリー・ブルースを聞かせたりしております。若い子たちが「ライジング・スター・ファイフ・アンド・ドラム・バンド」などと名乗っていたりします。

ここでご紹介したのは、ヒル・カントリー・ブルースで使われるファイフというピッコロに似た横笛の奏者、シャーデ・トーマスをフィーチャーした曲ですが、ヒル・カントリー・ブルースのテイストをブルース・ロックに織り込んだような面白い曲です。2013年のアルバム「ワールド・ブギー・イズ・カミング」収録です。

6曲目

「Like A Songbird That Has Fallen」Luther Dickinson f/ Amy Helm (2019)

ルーサー・ディッキンソンのプロデュース・ワークや若手アーティスト紹介活動の方からも一曲ご紹介します。2019年に「ルーサー・ディッキンソン&シスターズ・オブ・ザ・ストロベリー・ムーン」名義の「ソルスティス」というアルバムがリリースされました。彼が後押しする若手連中とのセッションをコンパイルしたアルバムです。先ほどのファイフ奏者のシャーデ・トーマスや、「ザ・コモ・ママス」というヴォーカル・グループ、ザ・バンドのレヴォン・ヘルムの娘さんのエイミー・ヘルムといったあたりがフィーチャーされております。エイミー・ヘルムはレヴォン・ヘルムとリビー・タイタスが結婚していた時の娘さんでして、リビー・タイタスは今となってはドナルド・フェイゲンの奥さんですから、エイミー・ヘルムがスティーリー・ダンのライヴで歌っていたりします。結構いい声をしております。

7曲目

「Bloom」Joe Henry (2019)

8曲目

「Climb」Joe Henry (2017)

もう一人、プロデューサーとしてはグラミー賞も3度受賞しておりますジョー・ヘンリーがおります。伝説的なシンガー、ソロモン・バークの復活作のプロデュースで評価され、その後手掛けたアーティストはそうそうたるメンツです。スーザン・テデスキ、エルヴィス・コステロ&アラン・トゥーサン、アラン・トゥーサンはソロ・アルバムもプロデュースしております。そもそもアラン・トゥーサンはプロデューサーとして有名な人ですけど、そういう人のプロデュースをするわけです。ランブリン・ジャック・エリオット、アーロン・ネヴィル、以前この番組でもご紹介した俳優のヒュー・ローリー、ボニー・レイット、ジョーン・バエズといった人たちもプロデュースしました。

彼の奥さんがマドンナの妹さんで、マドンナが彼の書いた曲をいくつも歌っていたりするのも面白いです。最近のアメリカーナ系のアルバムの音は、レトロなテイストもある独特な音の盤が多いのですが、あれはジョー・ヘンリー的な音なのかなと思っております。彼のソロ・アルバムはやはり独特な音世界を構築しておりまして、アナログで聴かないといけないという気にさせます。

9曲目

「What If I」Nathaniel Rateliff (2021)

10曲目

「I’m On Your Side」Nathaniel Rateliff (2021)

ちょいと軽いところで、ナサニエル・レイトリフというおっさんをご存知でしょうか。コロラド州デンバーを拠点として活動するローカルなアーティストでして、ハートランド系の近頃人気のシンガー・ソングライターといったところです。見た目ちょいと太目のただのおっさんでして、作業服でトラクターに乗っているのが似合いそうな人ですけど、アルバムは出せばそれなりに売れますから、人気はあるようです。率いているバンドが、ザ・ナイト・スウェッツといいます。「寝汗」、なかなかのネーミング・センスです。

格好良いロックバンドは瞬間風速は凄いかもしれませんが、アメリカにいくらでもいる、こういった田舎臭いバンドの方が、いつまでも適度に売れるレコードをリリースし続けているような気がします。そして案外そういった連中がアナログのよさというものを理解していて、アナログ向きの音源をリリースしてくれますから、アメリカという国は面白いです。

11曲目

「No Such Thing」John Mayer (2001)

12曲目

「St. Patrick’s Day」John Mayer (2001)

本当はもっともっとかけたかったのですが、あまりかけられなかったジョン・メイヤーです。一部ではジョン・フルシアンテとデレク・トラックスとともに、21世紀の3大ギタリストの一人として挙げられますが、最近ではグレイトフル・デッドと一緒にデッド・アンド・カンパニーとしてライヴ中心の活動をしております。ご存知のように女性関係がやや問題ありーな人のようですが、それも歌の種になってしまうんでしょうか。人間関係に関して言えば、エリック・クラプトンをはじめとして昔のロック・ミュージシャンなんてロクでもない奴等ばかりですから。

個人的にはデビューと同時に「これは凄い新人が出てきた」と大注目しておりました。2000年代は結構楽しませてくれましたが、2010年代に入った頃から後がどうもいけません。デビュー盤は2001年にリリースされましたが、アナログ盤で聴きたいと思わせるもので、予備も買ったほどでした。その後もアナログ盤はきっちりリリースしてくれますし、とにかく声がアナログ向きです。しかも、いい曲も書きます。どうも村上春樹と同じで、デビュー作がイチバン気に入っていて、あとは惰性で聴いているようなところもあります。そんなわけで、個人的には文句の一つも言いたい気分なので、ここではデビュー盤の曲をかけさせていただきました。とにかくこの曲が大好きで、21世紀もアナログで聴きたい曲はあると確信したものでした。ギターのフレーズや音色もいいのですが、やはりちょっとハスキーなヴォーカルが何とも言えずアナログ向きかと思われます。

次回は最終回、我がアンセム特集です。お楽しみに。

番組へのご意見やお便りをください。

voice@fm840.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?