僕らが勉強が嫌いな理由

こんにちわ。梅雨もとっくに明けて毎日体温級の暑さが攻撃してくるこの真夏の日々を皆さんはどうお過ごしでしょうか。GW以来久々の投稿となります。私はつい先週まで大学の期末試験やレポートの対策期間といった最もやる気を出さねばならない正念場を迎えていました。その最中には明日がよりによってテスト100%で成績を評価する重要な試験であるにも関わらずなぜかやる気が出せなかったり、逆に試験までまだ何日間かあるのにも関わらずなぜかやる気が湧いたりなどやる気と嫌気のちぐはぐ状態に陥っていました。そんな日々を送っている際に私はふとこんな疑問が思い浮かびました。

それがこちらです。

「勉強はどうして苦手意識をもちやすいの?」

おそらく、勉強に対して苦手意識をもってしまうといった事態はほぼ全学生に共通して起こってしまうと考えても決して過言ではないことでしょう。そう考える根拠として例えば授業中に先生が任意課題を与えたとしても誰一人取り組みが見られない様子や鉢合わせた学生たちによる勉強に対するネガティブ発言を多用した会話が繰り広げられている様子などをこれまで日常的に目にしてきたことです。ちなみに私自身も勉強に対する苦手意識はややあります。

そんな私たちが勉強に対する苦手意識をもちやすい理由をいくつかの大学の講義を通じて自分なりに判明することができたので紹介したいと思います。では、私たちが勉強に苦手意識をもってしまう主な理由は何なのかというと勉強は競争主義に打ち勝ち、社会において自分自身の価値感を維持するために行う行為の総称に過ぎないと考えてしまっているからです!

例えば、多くの学生が勉強を試験で友達よりも低い点数を取ってしまい馬鹿にされる事態を防止することを目的として行ったり、先生や親から叱られないようにすることを目的として行ったり、或いはただ優秀な大学に合格することで他者からの評価を上げることを目的として行ったりしてしまっている様子が目立ちます。こうした他人を重視して行われる勉学はせっかく学習して得た知識を今後の日常生活において活用していくといった勉強本来の意味が取り外されてしまっていると言えます。まさに現在は比較的多くの学生たちがこのような学ぶことよりも評価稼ぎを重視した状態で勉学に励んでしまっているのです。それと同じような内容を孔子と程子は論語の357章で述べています。

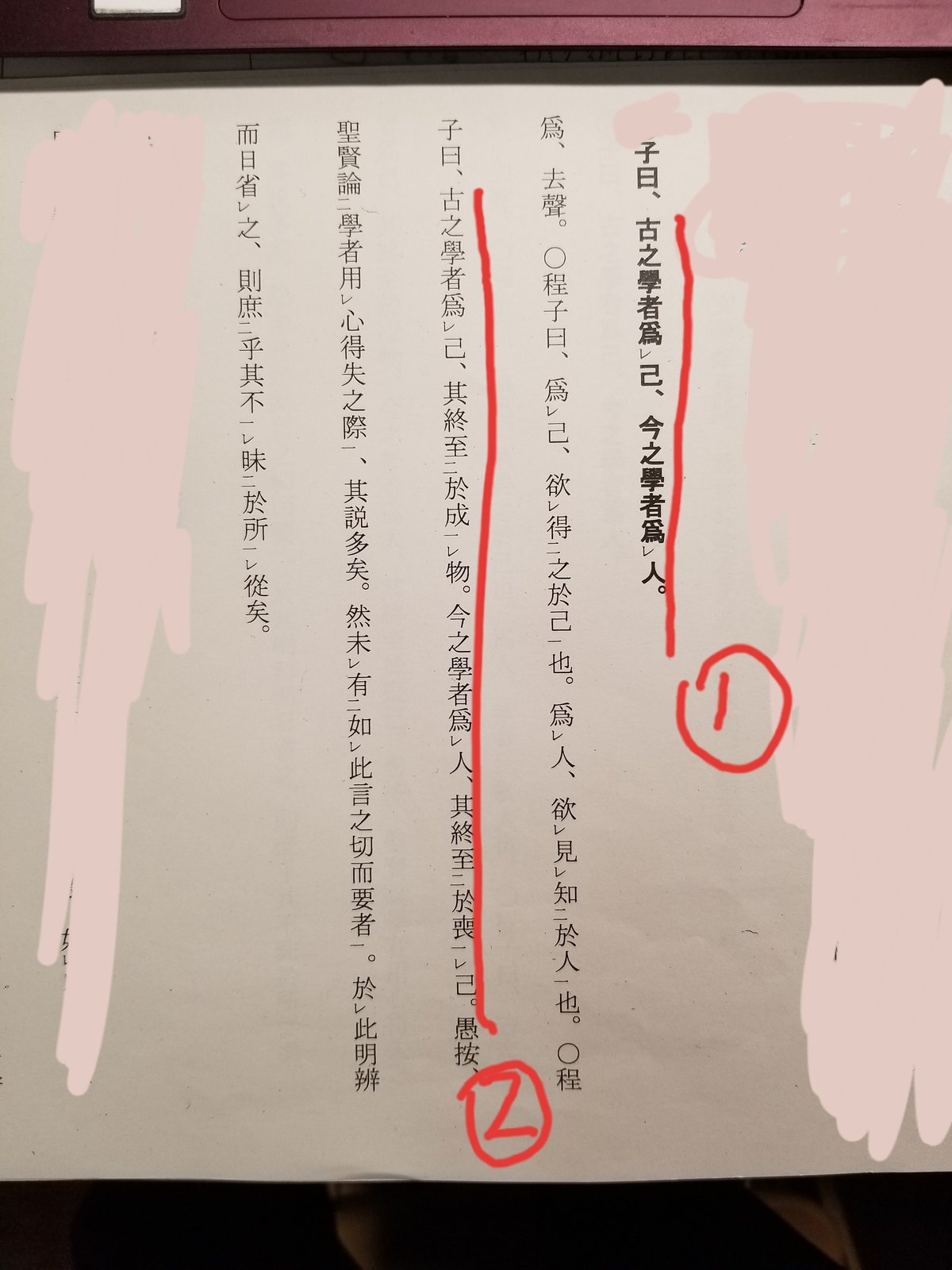

①昔の学者は自分の為に学び、今の学者は人の為に学ぶ。

②昔の学者は自分の為に学んで、それによって自分自身を向上させる結果となった。一方で今の学者は人の為に学んで、それによって自分自身の本来の学ぶ目的や意図を見失う結果となった。

それぞれこのように書かれています。私自身もこうした孔子と程子の言葉には強く心が打たれました。まさに勉強は親の為でもなく、先生の為でもなく、友達のためでもありません。自分の為だけに行い、得た知識を日常においてしっかりと活用できるようになること次から次へと細かな進歩を遂げていき、その積み重ねを経て適切な世渡り術を習得するといった目標を掲げて行うものなのです。そう考えれば勉強=人の為に行うといった考えはある程度改善され、勉強に対する苦手意識も軽減できることに間違いありません。しかし、それでもやはり友達に馬鹿にされたりや親に叱られたりするのは嫌だから競争主義を意識せざるを得ないと考えてしまう人だってたくさんいると思います。その場合はこのことを知ればきっと心は動き、思考は改善されます。

かつての日本にはもっとレベルの高い競争主義が存在しており、今でも一部の海外では存在している!!

だから勉強=完全に自分の為と考えられるのは

非常にありがたい話なんです!!!

かつて日本に存在した競争主義とはいったい何なのか?それについて説明します。1970年代から90年代頃における日本の学校教育では教員が生徒を序列化し、将来価値のありそうな生徒だけを残して他は全て切り捨てる運動が活発的に行われていました。価値がありそうか無さそうかを判断する材料は基本成績の数値一択です。そのため、生徒たちは「何とか先生に見捨てられないように」といった他者からの評価を重視して勉学に励まざるを得ない時代が続いていました。それでも教員から見捨てられる事態を防ぐために行う勉強を経て得た知識をしっかりと自分のものにできている人も中にはいたと思いますがそれはかなりの強者に限った話でしょう。そんな序列化によって教員と生徒間の関係は最悪な状態に陥り、これこそまさに教育の荒廃と言える事態であります。そんな状況の改善への歩みについて詳しく描かれているドラマが1979年から2011年までTBS系列で断続的に放送されていた「3年B組金八先生」です。

その他にも「3年B組金八先生」には武田鉄矢演じる主人公の坂本金八先生が非行・不登校・いじめ・親子の絶縁など学校側が抱える様々な問題を全力で受け止め、生徒と共に奮闘する様子が描かれています。

では、今でも一部の海外で存在している競争主義とはいったい何なのか。それについて説明します。例えばドイツなんかの国では日本で扱われている誰もが同じ時期に共に卒業し、努力次第で大学などへの進学が可能となる単線型教育制度とは対照的な複線型教育制度が扱われています。複線型教育制度についてもう少し詳しく説明すると10歳の段階で主に成績によって大学進学などを念頭に置いた一番人気の高いエリートコース・就職コース・専門職コースのいずれ3つのうちから進める道が定められてしまう教育制度を指します。そのため、特に大学進学の目標を掲げている生徒たちは勉強を自分自身の為というよりはエリートコースへの進学が許されるレベルの成績を取得する為に行うといった考えで励まざるを得ない状態になってしまいます。さらに、もしもエリートコースへの進学を果たせなければこれまで期待を抱いて応援してくれていた家族などにも申し訳ないといった考えがさらに生徒たちの勉学を通じての責任感までも掻き立ててしまい兼ねません。

まさにこれらのような自分自身の為に行わない学問は結局何事も培われないただ他人の説や書物を暗記するだけの作業に過ぎない記問の学になってしまう場合がほとんどです。そんな学問は強く吸収されないことから当然のごとくすぐ忘れてしまうようなものとなっております。それに10年以上の時間を費やすのであれば日常生活において必須な文字や計算、道徳を少し学んだ上で比較的早い段階から就職して稼いだ方がより効率的な人生を歩めると考えても過言ではありません。

しかし今となっては

教員による生徒の序列化や切り捨てといった行為は完全ではないが以前よりもはるかに滅びていき、教員がどんな生徒も平等に扱う教育が重視されております。

そのため、勉学は競争主義や失格といった概念にとらわれずに先ほど紹介した論語の357章で孔子と程子が述べているような自分自身を向上させるためだけを目的に行うといった考えを生かしながら励むことがすっかり可能な社会となっております。

この先はこうした社会情勢に思う存分感謝し、私自身も孔子や程子の考えを模範とした姿勢で勉学に励みたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?