観るもののとまどいにこそ、映画「めまい」の本質がある

アルフレッド・ヒッチコックの「めまい」(Vertigo)(米1958年)は当初、失敗作と言われていた。

事実、この映画の興行成績について、サスペンス映画巨匠ヒッチコックと仏ヌーベルバーグを代表するトリフォーの間にこんな会話のやりとりがある。

『ヒッチコック 映画術 トリフォー』より引用。

トリフォー「この映画は興行的には、ヒットしなかったとしても、全然当たらなかったということでもなかったようですが・・・・。」

ヒッチコック「損はしなかつた程度かな」

トリフォー「ということは、あなたにとって、失敗作ということになるのでしょうか」

ヒッチコック「そいうことになるだろうな。監督やプロデュサーは、自分のつくった映画が当たらないと、きまって配給や興行のせいにしてしまうというわるいくせがある」

私自身も、この映画を初めて観た時(テレビ放送だったが)もそれほど良い作品だという印象を持てなかった。どこか展開がもったりしている、観るものをグイグイと引っ張っていく感覚がやや希薄、したがってサスペンス感にとぼしい、ジェームス・スチュアート演じる主人公に感情移入しにくい。その後、劇場で観た時の感想も同じだった。

しかし、ブライアン・デ・パルマが「殺しのドレス」でこの作品の愛を表明してからというもの、その後年を追うごとにこの作品は評価は確かなものになっていく。そしてついには、2012年英国映画協会による「世界の批評家が選ぶ偉大なる映画」50選第一位に選ばれるという冠に輝く。ヒッチコックがこの時、生きていればこの快挙をどう受け取っただろう。

そう、この映画はもはや、世界が認める名作中の名作なのだ。だが、この作品を最初に多くの観客が感じた(私も含めて)そのとまどいとはなんだったのだろうか。そして、そのとまどいこそ、この映画の評価が米公開時から50年、半世紀遅れた原因、さらには、この作品の持つ魅力そのものなのだ。今こそ、そのとまどいについて語りたいと思う。

冒頭、キム・ノヴァクものと思われる唇のアップ、そして、眼、それに上書きされるクレジット・タイトル。まるで幻惑されるようなソール・バスによるタイトル・バック、それにかさぶるバナード・ハーマンの音楽。次に、ある事件で自分を助けようとした同僚を殉職させたスコティの回想シーンが続く。高層ビルのトタン屋根にかろうじてぶら下がる必死の形相のジェームズ・スチュアート・・・。

物語の語り部である主役、ジェームズ・スチュアートは心に弊害を抱えている。健康人ではない。だから、つまりは、観客は、物語の語り部である主役の言動、行動のすべてを信じることは出来ない、はずだ。もしかしたら、この作品そのものが主人公の虚構かもしれない、。ソール・バスのタイトル・バックその余韻は強烈である。まるで夢見ごごちのような雰囲気に包まれている。これからはじまる物語は、どこからどこまでが真実なのかまたは虚像なのか。

ヒッチ・ファンは物語を追いながらそれらを読むとろうとする。しかし、この作品に限って容易にそれを許さない。それらの要因には、この作品の持つもったりしているようなリズムがあると思う。それについて、フランソワ・トリュフォーはヒッチコックに対し次のような意見を述べている

「キム・ノヴァク(海に投身自殺を図った)はベットから起き上がり、スチュアートのガウンを着て、絨毯のうえを裸足で、つまさきで猫のように音も立てずにしなやかい歩いてくる。それから、暖炉の前にきてすわりこむ。その彼女の背後をジェームズ・スチュアートがいろいろと彼女に話しかけたり、コーヒーをカップに注いでだしたりしながら、いきつもどりつする・・・・。こんなふうに、ある種不安定な、一生懸命対象をつかまえようとする、ゆるやかなリズムが「めまい」の基調になっていて、あなたのいつものすばやい、たたみこむようなスピード感とはきわめて対照的なんですね」

それに対し、ヒッチコックはこう答えている。

「映画全体がひどく情緒不安定な男の視点から描かれているわけだからね、それが自然なリズムなんだよ」

この会話からこの映画は、ヒッチコック作品とは異なるリズム、対局的ともいえる意図で演出されたことが明確である。とまどいの要因のひとつはそこにあると思う。

そして、そのリズムとは、ジェームズ・スチュアート扮するスコティのキム・ノヴァク・マデリンを見つめる視線そのものではないかという気がする。

ヒッチコックはこの作品の根底に潜むと思われるテーマに関して、次のように語っている。

「この世では、不可能な性的イメージを追う男の話しだからね。もっと単純にいえば、この男は死んだ女と寝ること、つまりは、屍姦に夢中にあっているわけだ」

この映画は日本では興行的には悪くはなかったという話しを聞いたことがある。その要因には、きっと、この底辺にあるテーマ、暗喩などではなく、腐乱していく屍体それに固執する、江戸川乱歩の「蟲」などを通じて、我々はその匂い空気をおのずと感じとっていたかも知れない。

一度死んだと思い込んだ最愛の女性が蘇るかのように現れる。そんなバカな、これは映画だと思いながら、知りながら、ぼんやりと映画館の暗闇の中でその物語を追う。善悪の基準すらも現実感すら薄らいでいく夢のような感覚。これは、もはや、ヒッチ先生お得意のスリラーでもなく、サスペンスでもない、ましてや、映画は展開のなかでキム・ノヴァク演じるマデリンとジュディが同一人物であることをネタばらししている。もはや、ミステリー・謎ときでもない。そう、ミステリーというなかれ、さらにいえば、ラブ・ロマンスでもないし、心理を描いているも、それはある意味上っ面である、そう、たかが映画じゃないかである。

だが、そう、もしかしたら、この映画はどんなジャンルにも属さないタイプの映画といえるのではないか。

この映画は、善悪の基準もなく、ましては結論、見解に、明確な答えすらないような気がする。キム・ノヴァク演じるマデリンはスコティを愛することで罪を改心したかのように見えるものの、何か、このキム・ノヴァクの演技はそれ以上のサムシング、圧力を感じずにはいられない。スクリーンの幕が閉じた後でさえその余韻は引きずることになるのだ。

そして、なによりこの物語こそ、自分を助けようとして同僚を殉職させたスコティの心の病、葛藤が作り出したものであるようにも思えてくる。そう、この観る者の、とまどいこそ、「めまい」の本質でもある。いわば、この映画は観るもによって大きく可能性が広がっていく作品でもあるということだ。

自分の愛する人間が突然亡くなり、その喪失の日々に、死んだ人間と瓜二つの人間があらわれたとしたら、その人間は一体どうなるのだろうか。多くの人間は、取り乱し、すべてを忘れ、死んだ人間に思いを重ね倒錯的な世界へと入っていくだろう。たとえ、それが、別人であるとわかっていたとしても。

この映画のリズムとは、キム・ノヴァクの肢体をゆっくりとなめまわすようなスコティの視線のリズムだといってもあながち間違ってはいないような気がする。

この映画を観るたびに思うことは、映画の半ばでこの物語の結末などもはやどうでもよくなってくるということだ。

ただ、その思いは、スコティのキム・ノヴァクを見つめる視線へと同化していく。そして、この視線こそがヒッチコックの視線でもあるということだ。

結局、映画とは誰かの行為を盗み見ることではないかという思いが確信に変わる。

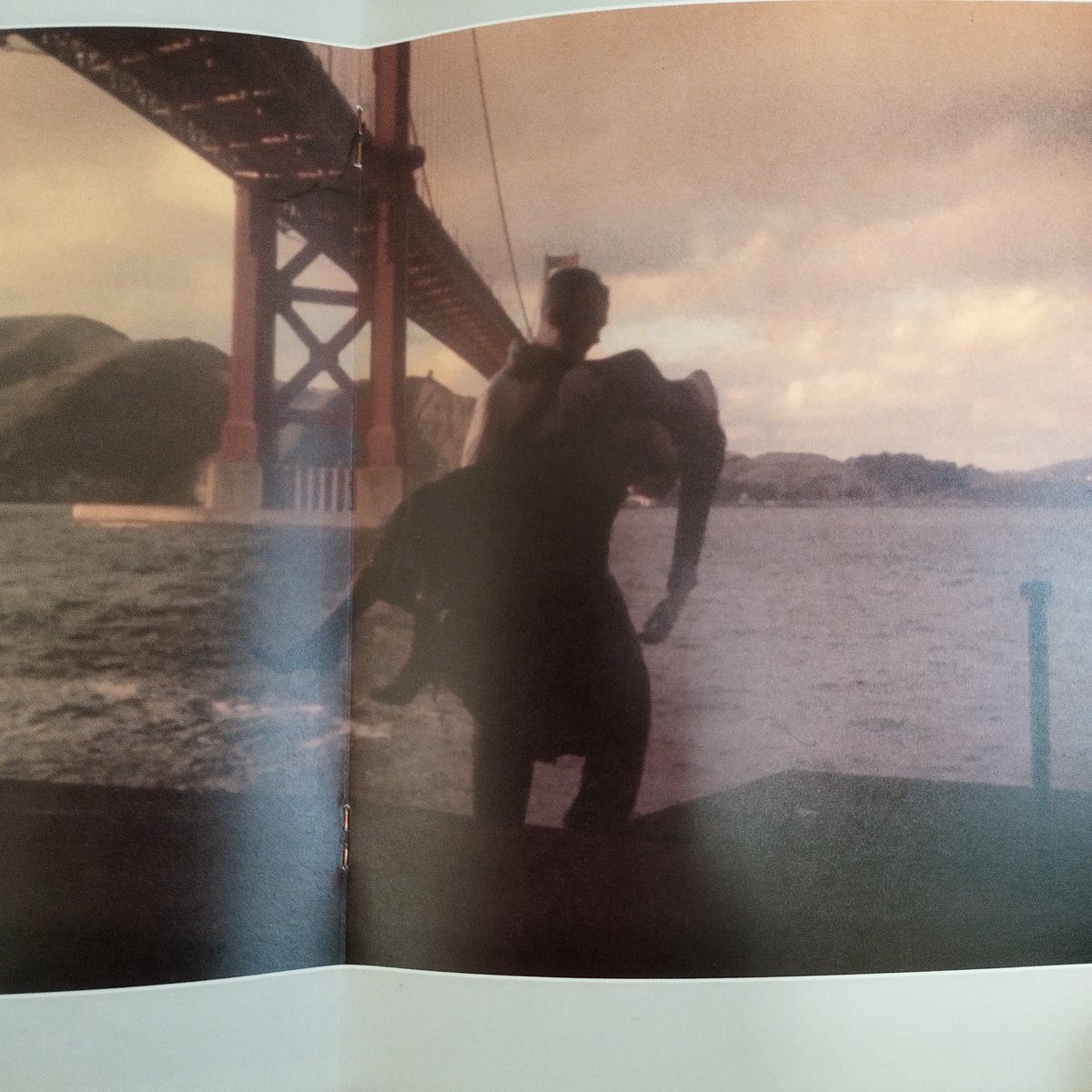

この映画の視線こそは、女性を裸にする一歩手前の高ぶり、高揚感、その持続である。裸を見てしまう前の、性交に至る直前の。そのあっけなく終わる前の。私は、それをなんとなく感じながら、この夢のような世界に遊ばれるのだ。それは、ある意味、大人版としての「不思議の国のアリス」ではないか。アニメーションを使ったサイケデックな幻想、バナード・ハーマンによる幻惑的な劇奏、人気のないゴールデン・ゲイトブリッジ、幽閉されたような古めかしいホテル、ひっそりとして佇む美術館、作品全体の霧がかったイメージ、霧の街サンフランシスコを舞台に選んだのはこのためか、これら意識に身をゆだねているとしらぬまに他の世界にいってしまうような感覚。

そして、それがラスト・シーンによって一瞬にして覚めるのだ。

突然、覚醒するように。

そして、映画館を出て、夕暮れの雑踏の現実へと戻ることになる。

だが、この夢見ごごちの中の、とまどい、その二時間はまったく悪くない時間といえる。そう、我々は、確かな映画的時間を過ごしたのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?