ナナメ棒銀~詰みまで研究しないと

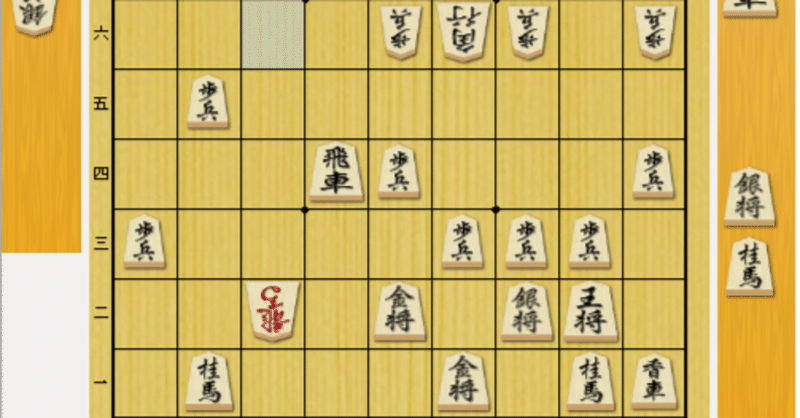

さて、今回は前回の続きから。仮想図1は振り飛車側が飛車をどこで取らせるか?の問いに▲6六で取らせることを決断し、▲7三歩成と踏み込んだ局面。随分激しい手順だが、一昔前に定跡化された手順で当時は優劣不明の激戦が結論であった。前回紹介の手順は優劣不明ながらも実戦的には振り飛車が勝ちやすいのではないか?が私の感想。

しかしながら仮想図1から最善を尽くされると、実際には居飛車が若干有利というのが現在の結論と思う。

仮想図1より

△6六角▲6二と△同金▲6七銀△同馬▲同金△4八銀

飛車を見捨てたが▲6七銀で角を取り返せる格好。注目は最終手の△4八銀。見るからに猿攻めだが前回の△3九銀の変化より居飛車が有利の結果になる。こういう手はプロよりアマの方が発見しやすいのかもしれない。

ソフト先生の評価値も△4八銀のほうが高い。

仮想図2より

▲6六金△6九飛▲4五桂△3九銀▲1七玉△4九銀不成

ポイントは▲6六金に△4九銀不成と取らずに△6九飛と打つところ。

この手が発見できなかったために△4八銀が脚光を浴びなかったのであろう。先に△4八銀を投資して下手に駒を渡さず手番重視の手順である。

振り飛車の▲4五桂は実戦的に怖い手。下手に居飛車が攻めるとたちまち居飛車玉が詰んでしまう可能性まである。

仮想図3より

▲4九同銀△4二金打

▲4九銀で居飛車玉が相当危なくなっているが最終の△4二金打ちが好手で仮想図4は居飛車良し。ここをケチって△4二金上だと、▲5一角で今度は振り飛車の必勝形になってしまう。たった1手で敗勢になるので相当怖い変化である。

実はもうひとつ、当時は振り飛車良しと言われていて現在では逆の結論になっている変化がある。最初の7三歩の叩きに対して同飛と取る変化だ。

飛車で取ると直後の▲6五歩が見えているので居飛車としては選択しづらい変化に見えるが実際のところはどうか?

仮想図5より

△7三同飛▲6五歩△5五銀

▲6五歩に対する△5五銀が好手。銀のタダ捨てに見えるが直後に△7六飛で取り返せる。5三銀右型の急戦で、この△5五銀は出てきやすい変化だが

5三銀左型でも通用する。

仮想図6より

▲5五同歩△7六飛▲6七金△7四飛▲5四歩△7七角成▲同桂△8九角

▲7九歩△7三桂

△5五銀に対して▲6七金が有力と考えられるが、それにはズバリ△7六飛が好手。これを▲同飛は△6七銀で居飛車良し。よって△7六飛には黙って▲5五歩が正しい。以下、後手は△7四飛と引き、本譜と同じように進むことになる。▲5四歩は大きな拠点だが、反面、居飛車の角が捌けてしまうデメリットがある。最終△7三桂で居飛車に遊びゴマがなくて不満なし。

振り飛車としては▲5四歩の拠点を活かしたいところであるが、数手後に取られる運命になりそうだ。

さっきの変化が過激すぎると感じる方には、こちらの変化がオススメ。

まだ居飛車がやや優勢の局面なので仮想図7以降も居飛車の指し手は慎重を極める指し方が要求される。

※難しい変化が多いが、正直▲7三歩の作戦は振り飛車側がうまく行きにくいと今では思っている。最終的は指す人の好みに合う、合わないで取捨選択するのが良いだろう。将棋は難しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?