【人生最期の食事を求めて】すすきのの片隅で24時間営業の続ける気概と多様性。

2024年3月15日(金)

名代にぎりめし(北海道札幌市中央区)

夜には夜の顔がある。

それゆえに昼間は見てはいけないのかもしれない。

そもあれ、私の好奇心は日ざかりの歓楽街に注がれた。

日中のすすきのは、化粧を洗い落としたかのような素肌を見せている。

其処此処に投げ捨てられたペットボトル、砂利の汚れを被ったマスク、昼過ぎにも関わらず街角で酒に酔い潰れて眠る若者たちの無惨な姿は、陽を浴びて曝け出され奇怪にさえ映った。

昔、良く歩いた歌舞伎町の昼も夜も同様の印象だったことを思い出した。

それにしても、日中のこの街で昼食を求めるのは案外難しい。

ほとんどの店は夜からの営業に備えて暖簾を外していて、選ぶとすれば数店のラーメン店しかない。

すすきのの深部とも言えるエリアに足を伸ばした。

そこはすすきの市場だった。

その歴史は1922年(大正11年)に遡る。

すすきの市場の前身である「第二公設廉売市場」と呼ばれた公設市場の再開発に伴い、1958年( 昭和33年)に、1階にすすきの市場が誕生した。

その外観は、人工的で無機質に近代的なこの街が宿すイメージの中で際立った異彩を放っている。

私は突如としてこの店の存在を思い出した。

おにぎりの提供を専門しながら24時間営業というスタイルは、おそらく日本でも最古参の部類に入るのではなかろうか?

一見して営業しているかどうかも定かではない扉をゆっくりと開けた。

13時を過ぎた頃合いだが案の定、客は少なくカウンター席で女性客がひとりメニュー表を凝視していた。

私もカウンター席の奥に座った。

目の前では、男性スタッフとインド系と思われる2、3人の女性スタッフが談笑を繰り広げていた。

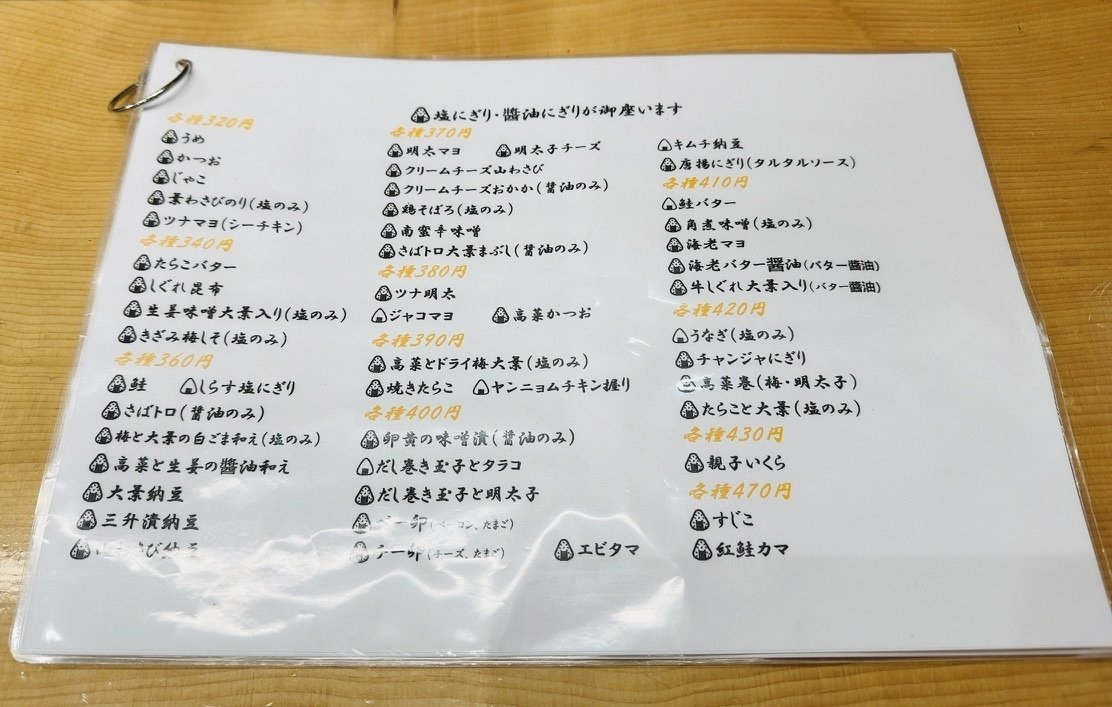

メニューに目を落とすと夥しいまでのラインナップが列記されている。

私が最も自己に戒めているのは、メニュー選びに極力迷わないことであり、自己の選択を信じ直観を頼りにして即断することである。

王道的なもの、ユニークなもの、興味をそそるもの、試してみたくなるものなど、そのレパートリーは感嘆するばかりの中、すぐさま選んだのは「たらこバター」(340円)、「さばトロ(醤油のみ)」(360円)、「とん汁」(460円)だった。

女性客はいまだにメニューを凝視し続け、いわゆる選択肢の多さから決断できない“ジャムの法則”のぬかるみにはまっているように見受けられた。

目の前で繰り広げられるスタッフたちの雑談と作業は、ある意味でこの国の未来像のように映った。

日本人と外国人とが同じ厨房で、株式、金、FXの投資話に興じながらおにぎりと豚汁を作っている。

そこには人種や民族、国家の対立や確執もなく、国境を超えた屈託のない笑みが絶えず沸き起こっている。

ふと自分自身を顧みた。

“失われた30年”と言われるが、それが事実であれそのキーワードを自己に該当することに疑念が生じる。

思えば、なりたい自己像を追い求めて就職もせず、貯まった金で哲学書や文学書を買いまくり、読書ばかりしている自分から脱するべく、数千冊に及ぶ書籍を処分してバッグひとつで海外へと脱した。

ところが、移民手続でトラブルが続き国外へ退去を求められ、縁もゆかりもなく辿り着いたこの地で生きてきたことは、きっと偶然という名の小さな奇蹟の連続によって成り立っているのだ。

すると、たらこバターとさばトロがひとつの皿に載せられて現れた。

掌大のそれらは丁寧に仕上げられていることは言うまでもない。

まずはたらこバターから頬張ると、たらこの明確なアクセントがご飯と絡んで舌を包んだ。

柔和に握られているがゆえに、解け落ちるごはんがたらこを抱擁してひとつに結ばれてゆくという印象のままに、後で運ばれてきた豚汁によって、さばトロに挑む前に改めることにした。

そうしてすぐさまさばトロを手に取った。

ひと口噛むと醤油味のごはんからさばの身が溢れ、醤油の香りに包まれながらもさば独特の風味も相まって押し寄せる。

それは遍満する海がうねり、高まり、波打つように私に打ち寄せ続ける。

静かながらも、さばトロの怒濤はなんと豊かなことだろう。

多彩な具が溢れるとん汁に心が和んだ。

そして、私は強く思った。

こんな日本の伝統的食スタイルを外国人スタッフから提供されることこそが、近未来のスタイルであるのだ、と。

マスメディアは洗脳するように“失われた30年”をさかんに煽るが、私にとっての30年は何かを欠落したとしても失ってはいないのだ。

むしろ厨房で繰り広げられている屈託のない笑みは、欠落した何かを埋めるヒントのように思えてならない。

すると、3人の男性客が店に入ってくるや否やテーブル席を陣取り、「ビールちょうだい!」という低い声音が響いた。

背後から聞こえてくるその話題もすすきのらしい淫猥な会話だった。

そんな旧態依然の空気から逃避するように、私はそそくさと店を脱するのだった……。