#3 北欧の「HYGGE(ヒュッゲ)」とホスピタルアートの学習会【第1回】に参加して感じたこと

こんにちは、春カルボナーラです。

今回は、ホスピタルアートをテーマに、なごやヘルスケアアート・マネージメント主催の学習会 「HYGGEから考えるヘルスケアアートとウェルビーイング」【第1回】に参加して感じたことについて書きたいと思います。

北欧の「HYGGE(ヒュッゲ)」やホスピタルアートが好きな方、

ホスピタルアートが日本にやってきたルーツを知りたい方に読んでもらえれば嬉しいです。

「HYGGE(ヒュッゲ)」とホスピタルアートの学習会とは?

このセッションは、なごやヘルスケアアート・マネージメントが主催しており、ヘルスケアアートやそのマネジメントに携わりたい方に向けた企画でし。参加者は、アーティスト、デザイナー、画家、鍼灸師、医師などバックグラウンドは様々です。

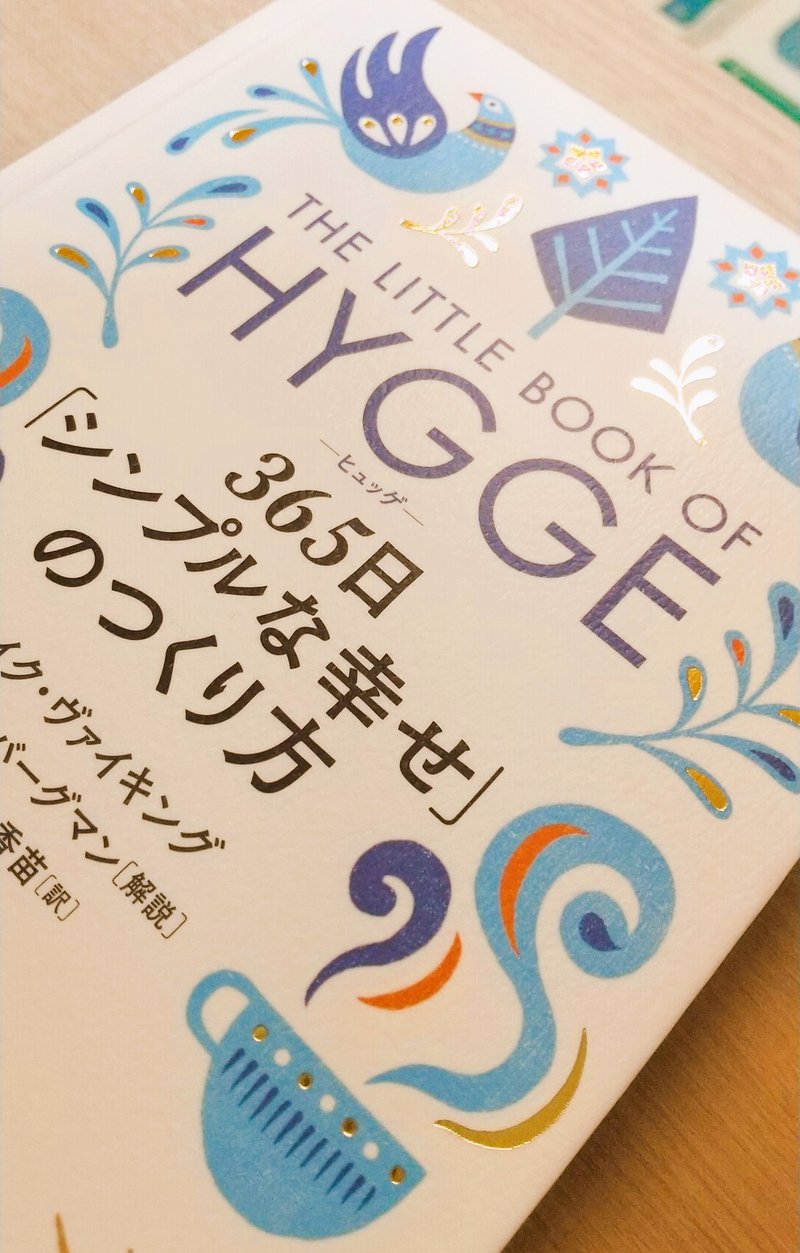

全5回のセッションのうち、8月3日に行われた第1回では、森口先生の講演と参加者の自己紹介がありました。今回は、森口先生の講演から学んだことと、この企画で取り扱う書籍、『ヒュッゲ 365日「シンプルな幸せ」のつくり方』についてご紹介します。

「ホスピタルアート」の概念とは?

まず、近畿大学教授で現代芸術家の森口ゆたか先生から「ホスピタルアートの概念」についてのご講演がありました。

森口先生は、英国から日本にホスピタルアートという言葉を持ち込んで広めた方だそうです!

柔らかな関西弁とキラキラとした笑顔を素敵な先生で、お話を聴いているだけで癒やされました。

私が一番印象に残ったことは、

ホスピタルアートには色々な呼び方があり、その概念も様々だということでした。

英国で、森口先生がどのようにホスピタルアートに出会ったか?

森口先生は、40歳を過ぎてアート活動に閉塞感を感じた際に、

ご主人のイギリス留学に同行し、マンチェスターで「Arts for Health」に出会ったことが、「ホスピタルアート」に関わるきっかけになったとのことでした。

ひょんなきっかけで、1999年に行われた「世界の療養環境とアートのシンポジウム」に日本人が参加できるよう協力を依頼され、その後、日本でホスピタルアートを広めていく活動につながっていったとのことでした。

日本での様々なホスピタルアートの活動の変遷についてもご紹介いただき、

「こうやって日本でホスピタルアートが広まっていったんだな」と理解が深まりました。

当時、英国では、ホスピタルアートを行う団体は複数あり、活動内容も概念も様々だったとのこと。

「Arts for Health」「ホスピタルアート」「ヘルスケアアート」といろいろな呼び方があり、日本にホスピタルアートの概念を持ち込むときに、どの言葉を広めるか?というのも手探りだったそうです。

・患者さんが参加して作るアートが一番であるというもの

・美術館のようなアートを病院に、というもの

そのように、主張も活動も少しずつ違っている、そんな「ホスピタルアート」の世界で、根っことして、大切にしている考え方は共通している。

ホスピタルアートが目指していること、

それは「定量化されない価値の創造」であること。

病院では、入院したとたん、バーコードや番号が割り当てあれ、

「患者」というカテゴリーになってしまう。

安全で確実な医療のため、必要な仕組みであるけれど、

本来は、人をケアし、癒やす場所であるはずの場所なのに、

人としての在り方が忘れ去られてしまいそうになる。

ナイチンゲールの「病院環境が患者に害を及ぼしてはいけない」という言葉を引用し、「心地よさにアートが重要であること」について、気付きを与えてくださった。

そんな、森口先生の講演でした。

詳しくは、森口先生のご講演「療養環境におけるアートの役割と可能性」の記事をご覧いただければと思います。

森口先生は、ウイリアム・オスラー先生の

医学はサイエンス(科学)に基礎を置くアート(技)である

という言葉も紹介されていました。

この講演を聴いて、医学はそもそもアートなんだな、ということに、

私自身、日々の診療で感じる様々な思いが駆け巡り、

なんだか、ほっとするような、原点に戻れたような、

あたたかい感覚で、心が一杯になりました。

HYGGE(ヒュッゲ)とは?「心地よさ」は、人それぞれ

皆様、HYGGE(ヒュッゲ)という言葉と聞いたことはありますか?

私は、北欧系のインテリアや雑貨が好きなので、ヒュッゲという言葉自体は雑誌で読んだことがありました。素敵なカップとクッキー、肌触りのよいファブリックの写真などが添えられ、「あなたも、ヒュッゲをしてみませんか?」というような記事で、「確か、心地よい時間や空間のことを指しているんだったかな?」という、なんとなくのイメージがありました。

HYGGEとは、デンマーク語で「心地よい時間」や「やすらぎ」等を意味する言葉です。けれども、この言葉は、単に過ごし方や雰囲気だけを指すというものではなく、「平和」や「調和」、「感謝」などマインドにも深く関わってくる概念です(まだまだ勉強中なので、あくまで私の解釈になります)。

今回の学習会では、HYGGEの入門書である『ヒュッゲ 365日「シンプルな幸せ」のつくり方』の日本語版を読みながら、HYGGEとは何か? ホスピタルアートが目指すものは何か?について対話を通して、理解を深めていく流れとなっています。

まだこの本を少し読んだだけですが、HYGGEについて学ぶほどに、

なんだか、日本人に共感できる考えだな~

これって、禅に似ているのかな?

でも、どちらかと言うと、ライフスタイルに近いのかな?

日常の中の幸せの見つけ方のことかな?

と、どんどん疑問とワクワクが広がっています。

最後に~子育て中でも好きなことを学ぶこと~

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

今回の記事はいかがでしたでしょうか?

私は、これまで芸術関係のセミナーに参加したことはなく、今回が初めての参加でした。知りたいのアートディレクターの方に教えていただき、勇気を出して参加した、今回のセミナー。平日の19時~21時の時間帯であり、当日は、早めに夕食とお風呂をすませて、子どもたちをみながら、台所の片隅で、ドキドキしながら、ZOOMの画面に見入っていました。

私のようなアートの素人が参加するのは場違いではないか、と不安を感じていましたが、今まで触れたことがない学びがたくさんあり、「こんなにいろいろな活動があるんだ」「こんなにも志の高い人たちがたくさんいるんだ」と感じ、本当に参加してよかったです。今回の学習会の定員60名はすぐにいっぱいになったとのことで、その中の1人として、今回の学習会に参加していけることを本当に感謝しています。

2回目以降も、どんな出会いと発見があるのか楽しみながら、学んでいきたいと思います

それでは、また、次のnoteでお会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?