街歩き #002 | 東京都杉並区の旅

東京都杉並区

こんにちは。本日ご紹介する街は「東京都杉並区」です。

今回は、杉並区の南東部エリア(永福・和泉・大宮・堀ノ内・和田)を街歩き。かつては和田堀内村と呼ばれていた地区で、住宅地の中に善福寺川や和田堀公園など自然の風景が残されています。

杉並区は中央線沿線(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪)のイメージが強く、杉並区南東部はなかなか足を延ばさなかったエリアでした。今回、実際に歩いてみると、自然を感じるとともに妙法寺・大宮八幡宮といった有名寺社もあり、ウォーキングには最適の街でした。

愛らしい表情の神狐像が印象的な永福稲荷神社・永福町地名由来の永福寺・いかにも熊野神社らしい雰囲気の和泉熊野神社・源頼義創建の大宮八幡宮・杉並区民憩いの和田堀公園・特別展が必見の郷土博物館・厄除け祖師の妙法寺・狛鼠が福と寿を運ぶ福相寺・滝の広場が涼しげな蚕糸の森公園など・・・。

今回は、「東京都杉並区」を京王井の頭線永福町駅から東京メトロ東高円寺駅まで歩きます。

永福稲荷神社

京王井の頭線永福町駅から南にまっすぐ5分歩いたところにある永福稲荷神社。

1530年創建。永福寺を開山した秀天和尚が境内の鎮守として京都伏見稲荷大社より勧請。旧永福寺村鎮守。明治維新後の神仏分離により永福寺から分離しました。

当初参拝の予定はなかったのですが、緑の中に朱色の社殿が映える美しい風景についつい惹かれて境内に。住宅街の中にあって、これだけの緑が残っている神社は素敵ですね。

境内のあちらこちらになんとも愛らしい表情の神狐像がいらっしゃいます。御朱印も対応されているということで迷わず頂戴しました。

<2022.10.2>#東京都 #杉並区#永福稲荷神社

— スミスさん (@smith51350) October 3, 2022

1530年秀天和尚創建。永福寺境内の鎮守として京都伏見稲荷大社より勧請。永福町駅から徒歩5分。当初参拝は予定してませんでしたが、緑の中に朱色の社殿が映える美しい景色に惹かれ境内に。御朱印も対応されているということで迷わず頂戴しました。#御朱印 pic.twitter.com/vJ4iY7wskb

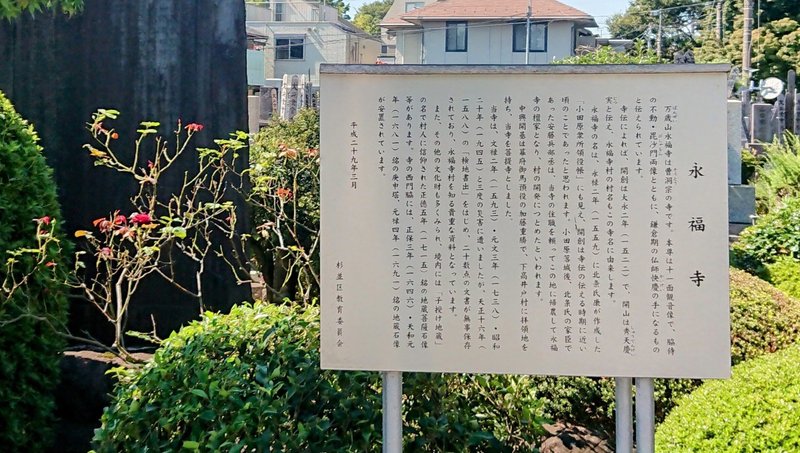

永福寺 (曹洞宗)

永福稲荷神社の裏手にある永福寺。当地永福の地名由来となったお寺です。

1522年秀天和尚開山。御本尊は十一面観音像で脇侍の不動・毘沙門両像と共に快慶の作と伝わります。1590年の小田原征伐で後北条氏滅亡後、北条家家臣だった安藤兵部丞が永福寺の住職を頼って当地に移り住み、永福寺村の開発を行いました。

中興開基は幕府御馬預役の加藤重勝。3代将軍家光に仕えていた重勝は下高井戸に拝領地を持ち、菩提所として永福寺を再興しました。

この日は午後から"お寺でコンサート"が行われるということで、ヨーデル衣装を着たプロ歌手の方々が本堂前で準備中でした。

<2022.10.2>#東京都 #杉並区#曹洞宗#永福寺

— スミスさん (@smith51350) October 3, 2022

1522年秀天和尚開山。中興開基は幕府御馬預役の加藤重勝。家光に仕えた重勝は下高井戸に拝領地を持ち、菩提所として永福寺を再興しました。この日は午後から"お寺でコンサート"が行われるということでヨーデル衣装を着たプロ歌手の方々が準備中でした。 pic.twitter.com/FdqEKQ9Vxj

和泉熊野神社

永福寺から北に10分ほど歩いたところにある和泉熊野神社。

1267年創建。紀州熊野神社より勧請。1524年北条氏綱が扇谷上杉家・上杉朝興と戦い江戸城を攻略した高輪原の戦いの際に社殿を大規模改修。

現在の社殿は1863年造営。拝殿脇には3代家光が鷹狩の際に手植えしたと伝わるクロマツの大木があります。

余計な装飾は一切なく、緑に囲まれた中で厳粛さを感じる神社。いかにも熊野神社らしい雰囲気ですね。今の時期は金木犀の良い香りが境内に漂っています。

<2022.10.2>#東京都 #杉並区#和泉熊野神社

— スミスさん (@smith51350) October 4, 2022

1267年創建。紀州熊野神社より勧請。旧和泉村鎮守。1524年北条氏綱が扇谷上杉家・上杉朝興と戦い江戸城を攻略した高輪原の戦いの際に社殿を大規模改修。現在の社殿は1863年造営。拝殿脇には3代家光が鷹狩の際に手植えしたと伝わる黒松の大木があります。 pic.twitter.com/HA031XBfmN

< 徳川将軍家と鷹狩 >

東京近郊の寺社でよく見られるのが、徳川将軍家の鷹狩にまつわる由緒。和泉熊野神社は家光が手植えしたクロマツでしたが、「鷹狩の際に御膳所として休息をとった」なんていう由緒はよく見かけます。

徳川将軍家では、夭折した将軍以外はほとんどの将軍が鷹狩を嗜んでいました。家康は鷹狩に向かう道中の各地に宿泊や休憩のための御殿を造営。2代秀忠・3代家光もよく鷹狩に出かけました。

例外としては、生類憐みの令で鷹狩を禁止した5代綱吉ですが、8代吉宗が将軍就任後すぐに鷹狩を復活させました。

吉宗は、御府内周辺の鷹場を6つの「筋」に区分(品川筋・目黒筋・中野筋・戸田筋・岩槻筋・葛西筋)し、各筋に鷹場の支配・管理を行う「鳥見役」を配置しました。

御府内の周辺はぐるりと鷹場で、さらにその周辺は徳川御三家の鷹場だったんですね。現在の杉並区は中野筋に属し、鳥見役は高円寺村に置かれていました。

大宮八幡宮

和泉熊野神社から住宅街を歩いて15分。和田堀公園の南に広がる緑の社が大宮八幡宮です。

旧府社・別表神社。1063年源頼義創建。前九年の役で奥州征伐に向かう途中の鎮守府将軍・源頼義が当地にさしかかった時、大空に源氏の白旗がひるがえるかの如く、白雲が八条にたなびく光景が広がりました。

奥州平定後の凱旋の際に、頼義が当地に京都・石清水八幡宮より勧請し、八幡宮を建立したというのが創建の縁起です。

源頼義の子息三兄弟は元服した神社から ”八幡太郎義家・賀茂次郎義綱・新羅三郎義光" と呼ばれますが、京都の石清水八幡宮で元服したのが長男の源義家です。

後三年の役のあとに、源義家は大宮八幡宮の社殿を修築。その際に、境内に植えたとされるのが千本の若松の苗です。

江戸時代中期に正徳の治を牽引した新井白石は、この千本松を「大宮の松の如くに長大に見事なるものにて、しかも数多きは見及ばぬ事」と評しました。さぞかし立派な松林だったのでしょうね。

当時の巨松は残念ながら枯れてしまい見ることはできません。現在はその遺株に二代目の松が植えられています。

木々の緑に囲まれた美しい境内。厳粛さと賑わいを感じるお気に入り神社です。

<2022.10.2>#東京都 #杉並区#大宮八幡宮

— スミスさん (@smith51350) October 4, 2022

旧府社・別表神社。1063年源頼義創建。前九年の役で奥州征伐に向かう際、大空に源氏の白旗の如き八条の白雲がたなびき勝利に導いたという縁起から当地に社殿建立しました。木々の緑に囲まれた美しい境内。厳粛さと賑わいを感じるお気に入り神社です。#御朱印 pic.twitter.com/EU0lcvkxGj

和田堀公園

大宮八幡宮に隣接する和田堀公園。和田堀池を中心に野球場や競技場、釣り堀の武蔵野園などがある都立公園です。

1933年隣接の大宮八幡宮境内と共に風致地区指定。34年ボート池・釣り堀を有する "大宮八幡園" 開園。64年都立公園として開園。

和田堀池は人工池で少し淀んだ感じはありますが、緑の落ち着ける公園です。園内の松ノ木遺跡には古墳時代後期の復元住居もあります。

この和田堀には和田義盛の館があったという伝承があります。しかしながら、遺跡は全く発見されておらず、相模・三浦半島の鎌倉御家人が当地に館を構える必要性は乏しいため、伝承の域を出ない話なのではないかと推察します。

しかしながら、それだけ、和田義盛という人物が伝承に名を残すほどの時代のヒーローだったということなのでしょうね。

<2022.10.2>#東京都 #杉並区#和田堀公園

— スミスさん (@smith51350) October 4, 2022

1933年隣接の大宮八幡宮境内と共に風致地区指定。34年ボート池・釣り堀を有する"大宮八幡園"開園。64年都立公園として開園。和田堀池は人工池で少し淀んだ感はありますが、緑の落ち着ける公園です。園内の松ノ木遺跡には古墳時代後期の復元住居もあります。 pic.twitter.com/W72Im1Z0gM

杉並区立郷土博物館

和田堀公園の中には1989年開館の杉並区立郷土博物館があります。

杉並の歴史を紹介する常設展示室がある本館の他、入口には文化・文政年間の建築物 " 旧井口家住宅長屋門 " と庭には寛政年間の古民家 " 旧篠崎家住宅主屋 " が移築されています。

こちらの古民家は大変丁寧に手入れがされています。文化財維持とは移築してそのまま展示するだけはなく、このように施設として活かし続けることなんですよね。この日は囲炉裏にもちゃんと火が入っていました。

<2022.10.2>#東京都 #杉並区#杉並区立郷土博物館

— スミスさん (@smith51350) October 4, 2022

1989年和田堀公園内に開館。パンフレット表紙は高橋松亭作"高井戸の夕立"。常設展示は杉並の歴史を紹介。入口は"旧井口家住宅長屋門"で文化・文政年間の建築。庭の古民家は"旧篠崎家住宅主屋"で寛政年間の建築です。いろりには火も入っていました。 pic.twitter.com/czhbaVbZZY

< 杉並激動の昭和戦前史展 >

9月17日から10月30日まで開催されている特別展「杉並激動の昭和戦前史展」。

昭和戦前の杉並区とゆかりのある渡邉錠太郎・近衛文麿・嵯峨浩の3人にスポットをあてて、関連する品々を展示した特別展です。

区制施行90周年記念ということで力の入った特別展。本展のために各所からこれだけの展示を集めた杉並区立郷土博物館の労力に感服しました。大変貴重な展示を拝見することができ、大満足の特別展でした。

■ 二・二六事件と渡邉錠太郎

1936年に2・26事件で襲撃された教育総監・渡邉錠太郎。襲撃を受けた荻窪の邸宅玄関が再現展示されています。

展示にも説明がありましたが、渡邉錠太郎は読書家で学者肌の人物だったようですね。見事な筆の書幅。山縣有朋から「書が下手だ」といわれて発奮し猛練習したというエピソードもあります。

2・26事件当日、錠太郎が一緒に寝ていた娘・和子の身を隠したという座卓も展示されています。和子はこの座卓の後ろで機関銃による銃撃と父の殺害現場を目の当たりにすることになりました。

この和子が、カトリック修道女として後にノートルダム聖心女子大学学長も務めた渡辺和子さん。2012年のベストセラー本「置かれた場所で咲きなさい」の作者としても有名です。

■ 荻外荘と近衛文麿

1937年から三次に渡り内閣総理大臣を務めた近衛文麿。荻窪にある近衛文麿の邸宅 ”荻外荘” は政治活動の舞台となり数々の重要な会談が行われました。

展示されている書簡を見ると、内閣総理大臣任命の拝受にあたっては、自身の健康問題を憂慮していたことがわかります。他にも、内閣総理大臣の任命状など多くの貴重な資料が展示されています。

”荻外荘” の命名は西園寺公望。”荻窪の外にある邸宅”という以上の意味はないようですね。現在、荻窪の ”荻外荘” は復元・整備プロジェクトで閉鎖中。2024年12月に史跡公園として公開される予定とのことです。

■ 愛新覚羅溥傑と嵯峨浩

1937年に愛新覚羅溥傑に嫁いだ流転の王妃・嵯峨浩。嵯峨浩のことはこの特別展で初めて知りました。

展示では愛新覚羅溥傑関連の資料が多く展示されていますが、注目すべきは結婚内定後に嵯峨浩が友人へ宛てた書簡。国策としての政略結婚への戸惑いと苦悩が綴られていて、これがとても切ない書簡なのです。

浩が結婚式会場に向けて出発した嵯峨侯爵邸。郷土博物館はまさにこの嵯峨侯爵邸跡地に建っています。当時を偲ぶものとしては、唯一庭石だけが残されています。

杉並区の広報番組でこの特別展が紹介されています。大変わかりやすくまとめられている動画です。

妙法寺(日蓮宗)

杉並区立郷土博物館から徒歩15分の場所にある妙法寺。”やくよけ祖師”として知られる日蓮宗の本山です。

1624年頃日圓上人開山。日逕上人がその菩提を弔うため母の日圓上人を開山として創建。1699年碑文谷法華寺から祖師像を譲り受け、 "やくよけ祖師" として信仰を集めました。祖師像は1261年の日蓮聖人伊豆法難時に日朗上人が作ったものと伝わります。

また、祖師堂には初代・波の伊八による彫刻があります。都内で初代・波の伊八の作品が見られるのはこちら妙法寺だけです。他にも、国重文であるジョサイア・コンドル設計の鉄門や本堂・日朝堂・二十三夜堂などがあり、大変見どころの多いお寺です。

<2022.10.2>#東京都 #杉並区#日蓮宗 #本山#妙法寺

— スミスさん (@smith51350) October 5, 2022

1624年頃日圓上人開山。日逕上人が母の菩提を弔うため母を開山として創建。99年碑文谷法華寺から祖師像を譲り受け、"やくよけ祖師"として信仰を集めました。この祖師像は1261年日蓮聖人の伊豆法難時に日朗上人が作ったものと伝わります。#御首題 pic.twitter.com/fqabb0i0yH

< 碑文谷法華寺 >

目黒区碑文谷にある円融寺。元は853年に慈覚大師が創建した天台宗寺院でしたが、1283年日源上人により日蓮宗に改宗。寺名も法福寺から法華寺に改められました。

江戸時代初期には江戸近郊屈指の名刹として知られた法華寺も、江戸幕府による不受布施派の弾圧で取り潰しになり、1698年天台宗に改宗しました。

碑文谷法華寺に安置されていた”やくよけ祖師像”は、法華寺の末寺であった妙法寺が1699年に譲り受けることになりました。

福相寺(日蓮宗)

妙法寺の脇にあるのが福相寺です。一旦妙法寺を出て妙法寺商店街からぐるりと回ったところに福相寺の山門があります。

1589年一如院日重上人開山。1643年頃下谷から白山に移転とされますが、1628年正住院日協上人開山。1702年谷中から白山に移転という説もあります。当地へは1937年に移転。

こちらに安置されているのが伝教大師作と伝わる " 願満大黒天 " 。江戸時代後期には病気平癒の御利益で庶民の信仰を集めました。

大黒様といえば神使は鼠。ちゃんと本堂前に福と寿を授かる狛鼠像もいらっしゃいますね。当地への移転前には大黒堂前の左右に置かれていたのではないかなと想像します。

<2022.10.2>#東京都 #杉並区#日蓮宗#福相寺

— スミスさん (@smith51350) October 5, 2022

1589年日重上人開山。1643年頃下谷から白山に移転。1937年当地へ移転。伝教大師作と伝わる"願満大黒天"で知られ、江戸時代後期から庶民の信仰を集めました。大黒様といえば神使は鼠。ちゃんと本堂前に福と寿を授かる狛鼠像がいらっしゃいますね。#御首題 pic.twitter.com/9CcXlbK8gd

杉並区立蚕糸の森公園

福相寺から徒歩10分。環七通りから高円寺陸橋下の交差点を青梅街道へ右折し、少し歩いたところに見えてくるのが杉並区立蚕糸の森公園です。

1980年開園。元は1911年設置の農商務省原蚕種製造所でした。蚕糸試験所はつくば市に移転しましたが、今でも当時の正門が残っています。こちらも園内に緑が残された素敵な公園ですね。

かつて蚕糸の森公園近くにあった人力舎の芸人養成所。お笑い芸人・三四郎はいつもネタ合わせをしていたこの公園からコンビ名をつけたのだとか。

<2022.10.2>#東京都 #杉並区#蚕糸の森公園

— スミスさん (@smith51350) October 5, 2022

1980年開園。元は1911年設置の農商務省原蚕種製造所。蚕糸試験所はつくば市に移転しましたが、当時の正門が残っています。かつて公園近くにあった人力舎の養成所。お笑い芸人・三四郎はいつもネタ合わせをしていたこの公園からコンビ名をつけたのだとか。 pic.twitter.com/TdaEZ8Xn2j

小さな旅の終わりに

今回の旅のスタートは京王井の頭線の永福町駅。急行停車駅で各停と接続する駅です。駅にはおしゃれな装飾があって ”永遠に幸福な町 永福町" と書かれていますね。

前日に続いて秋晴れの青空の下、和田堀公園と善福寺川を眺めながらマインドフルネスにウォーキングすることができました。

今は金木犀の季節ですね。和泉熊野神社の境内にも金木犀が咲き誇っていました。この神社は余計な装飾がないところが、なんだか熊野神社らしくていいな。

大宮八幡宮・神門を出たところにある多摩清水社。こちらは今でも湧水が出ており、なんと飲むことが可能とのこと。都心で飲める湧水とは珍しいですね。

煉瓦づくりの正門が気になりフラッと立ち寄った蚕糸の森公園。元蚕糸試験場ということで、こちらにも自然が多く残されていました。滝の広場の流れる滝がいい感じですね。地元では有名な公園なのか、多くの来園者で賑わっていました。

大宮八幡宮や妙法寺といった有名寺社を参拝しながら、自然も感じられる杉並区南東部。じっくり歩くのは初めてでしたが、なかなか良いウォーキングコースでした。

青空の下、緑を感じる杉並区を歩きながら思い浮かんだ曲は、Geroge Ezraの "Green Green Grass" 。

”Green, green grass(緑の芝生)Blue, bluе sky(青い空)You better throw a party on the day that I die(私が亡くなった日には賑やかに見送ってね)" と歌う曲。ポップなメロディですがなかなかシブい歌詞です。

<2022.10.2>#東京都 #杉並区

— スミスさん (@smith51350) October 6, 2022

杉並区南東部へ。住宅地の中に善福寺川や和田堀公園などの自然が残されています。永福稲荷神社の神狐像。その穏やかな表情がなんとも愛らしいな。和泉熊野神社の拝殿脇にそびえる3代家光手植えのクロマツ。御府内周辺にはぐるりと徳川将軍家の鷹場が設けられていました。 pic.twitter.com/qbnai2DLFY

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?