理想の文化人類学の概説書とは何だろうか?(前半)

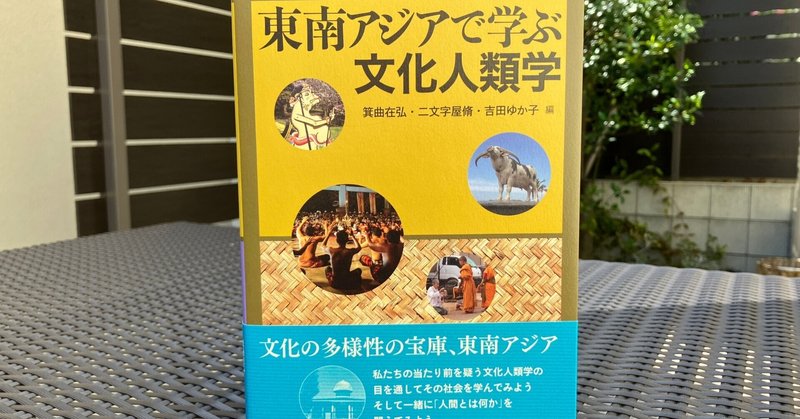

文化人類学の概説書は、近年数多く出版されている。今回『東南アジアで学ぶ文化人類学』(以下、本書)を作成することになり、これらの概説書(入門書・教科書)を読み比べ、理想の概説書とはどういうものかを考えてきた。

私にとってその答えは、2点に集約できる。

1点目は、自分にとって身近ではない文化圏に生きる人びとの生活について知ることを通して、自分が抱いていた常識を覆す視点を身につけられる教科書である。

以前、私は人類学におけるフィールドとは、人類学者の佐藤知久の言葉を引き「〈なじみ〉の切断から広がる地平」であると論じた(箕曲他 2021;佐藤 2015)。人類学者の「卵」は、こうしたフィールドにおける長期に及ぶ生活を通して、自らの暗黙の前提に気づくことで「人類学者」になっていく。

人類学の研究成果は、このような過程を経て生み出されていく。人類学の場合、体系的な理論があって、それを経験的研究によって更新していくようなものではない。あくまで他者との邂逅を経て得た気づきに重点がおかれる。したがって、人類学を学ぶ人たちは、この気づきの過程を追体験し、学び手の常識を崩していく——それは、つまり自分自身の内的な世界の認識が変わっていくという意味で自己変容だといえる——のが望ましいのではないかと思う。

本書は、家族や親族、宗教や呪術、儀礼、民族といった人類学の基本的なテーマから、国家や経済、法、歴史、芸能、ジェンダー、紛争、医療、移民、難民、観光、開発といった現代的なテーマまで扱っているが、読み手がこうした概念のとらえ方や見方そのものを更新していけるような作りにしてある。

もちろん、東南アジア各地の人々の生き方を知ることも大事ではある。しかし、それを紹介するだけでは東南アジアに強い関心をもつ人にしか届かない。本書では、東南アジアに関心がない人でも、そこに住む人々の生き方を通して、私たちが当たり前に思っている上記の概念をとらえなおすことを目指している。こうした学びを通して、今度は逆に東南アジアの人々への関心を持ってもらいたいと思っている。

したがって、本書は学説史を体系的に整理するのではなく、私たちが抱く常識を問い直すことができる構成にしている。「家族って何だろう」「歴史ってなんだろう」「宗教ってなんだろう」という問いかけから始まり、文化人類学がこれまでそれらの概念やテーマをどのように論じてきたのかをふりかえり、東南アジアの各フィールドの詳細な事例を踏まえて、問いへの答えを導きだしている。

この過程を経ることで、読者が文化人類学のものの見方を自然と身につけられるはずだ。本書は16人の執筆者の原稿を収めているのだが、編者としては全章にわたってこの基本構成を踏襲してもらうよう、執筆者にお願いしてきた。もう少し自由に書きたいと思う執筆者はいたかもしれない。しかし、本書を通じて一つのメッセージを伝えるには、このような方針を貫くのが望ましいと考えた。

こういった方針を掲げていたために、本書は東南アジアの社会や文化について包括的な知識が得られるような構成にはなっていない。しかし、東南アジアの特定のフィールドでの調査経験がなければ見えてこなかったはずの現象に深く入り込み、そこから人類学的な思考を立ち上げていく過程は学べる。

家族や親族、宗教や呪術、歴史、国家、経済など、それぞれのテーマについて人類学者ならどう考えるのか。本書を通してこのことを知ってもらえれば、編者としてはこの上なくうれしい。

(後半へつづく →明日くらいにアップします)

箕曲在弘・二文字屋脩・小西公大(2021)『人類学者たちのフィールド教育—―自己変容に向けた学びのデザイン』ナカニシヤ出版

佐藤和久(2015)「フィールド哲学とは何か」佐藤和久・比嘉夏子・梶丸 岳(編)『世界の手触り――フィールド哲学入門』ナカニシヤ出版

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?