「ゼロからの音楽の理論」 6:和音

イントロと復習

前回はオクターブ(Octave)を2つの音程(Interval)に分けることにより、音程の仕組みや名前を説明しました。つまりオクターブは完全8度とも呼ばれますが、

長2度+短7度

長3度+短6度

完全4度+完全5度

完全5度+完全4度

長6度+短3度

長7度+短2度

に分けることができます。

和音を考えるときは3度

「普通」の音楽の理論では、「和音は3度の積み重ねでできる」というところを出発点にしています。西洋の音楽で、ルネサンス→バロック→古典という時代の流れで3度の積み重ねとしての和音が強く意識され、理論化されていったことが背景にあります。その後、4度の積み重ねとして考えたらどうなるかということも、近代のクラシック音楽やジャズなどで実践されて美しい音楽が作られています。

ここでは最初に3度の積み重ねで和音を作ることをみていきます。どうして、西洋の歴史では当初は3度が重視されたのでしょうか。こういうことを後付けで考えると色々とコジツケやネツゾウを生み出す元凶になってしまうのですが、一つある程度大丈夫な説明として、西洋で使われていた楽譜の仕組みは挙げることができそうです。

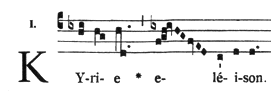

この楽譜はたまたまト音記号で書いていますが、実際はハ音記号でもヘ音記号でもよく、ルネサンスよりももっと前の中世の時代などまだ五線譜が確立していなくて線が4本などでもよいのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?