植物を育てる(12)by立花吉茂

植物の地下部

野生の植物はいろいろな土壌の場所に根を降ろして繁茂しているが、面白いことに、地上部と地下部は量的にほぼ同じである。地上部が10kgの重さがあれば地下部もまた10kgあるということになる。これをT/R率といっている。大きな樹木になれば地下部も同じとは信じがたいが、とことん掘ってみるとほぼ同じだけある。鉢植えの植物ならどうだろう? と考えて調べてみたら1/0.7であった。鉢では根の部分が狭くて制限されるからだろうか。いろいろな鉢植えを調べたら、生育の悪いものは0.6以下で、生育の良いものは0.8近くあった。また、培養土に軽石などを加えると根の発達が良かった。軽石などを加えると空気を多く含むから根の呼吸が良くなって発達するらしい。湿地では空気が少ないから、それなりに適した種類の植物が分布するのであるが、大きなものでは、たとえばヌマスギ(沼杉)やスイショウ(水松)などの湿地性樹木では気根(膝根)を出して空気不足を補うのが見られる。

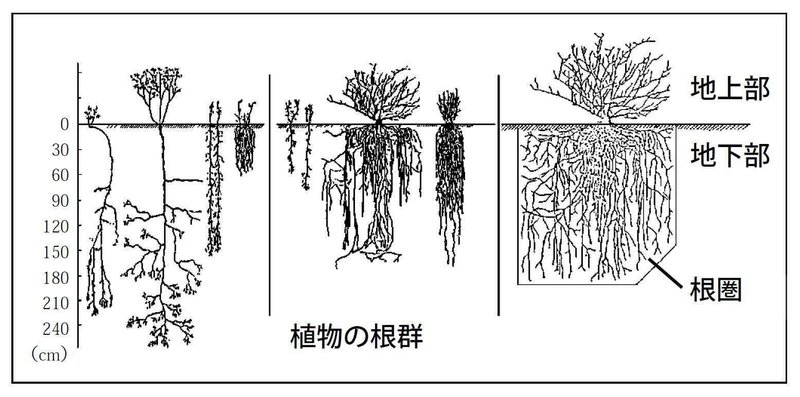

根群と根圏

根の発達は種類によって違うが、浅く根元に固まっているのはヤシや竹であり、これらは鬚根といい、あまり分岐しない。これに対し、針葉樹では直根といって垂直に太い根を真下に伸ばす。草本類は概して浅く広がるが、乾燥地の植物では深く入るものもある(図)。北米の砂漠地帯に生えるクレオソート・ブッシュは地上部が1mぐらいの高さだが、地下に3mも入っているのがあるという。この反対がスイカ(西瓜)やキュウリ(胡瓜)で、ツルは長く数mになるが地下は浅く20cmくらいで横に這う。ウリ(瓜)類は砂地を好むので、特に根の酸素要求量が高いのであろう。

地下部の根の密度の高い部分を根圏という。この部分に他の種類の植物が侵入しないように特殊な物質を出すものがある。アエロパシーといい、性質は除草剤的な物質であるといわれている。これで自家中毒を起こす種類もあり、草原を少しずつ移動しているらしい。

(緑の地球80号 2001年7月掲載)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?