ユング゠シュティリング『ヘンリヒ・シュティリング自伝 真実の物語』訳者あとがき(text by 牧原豊樹)

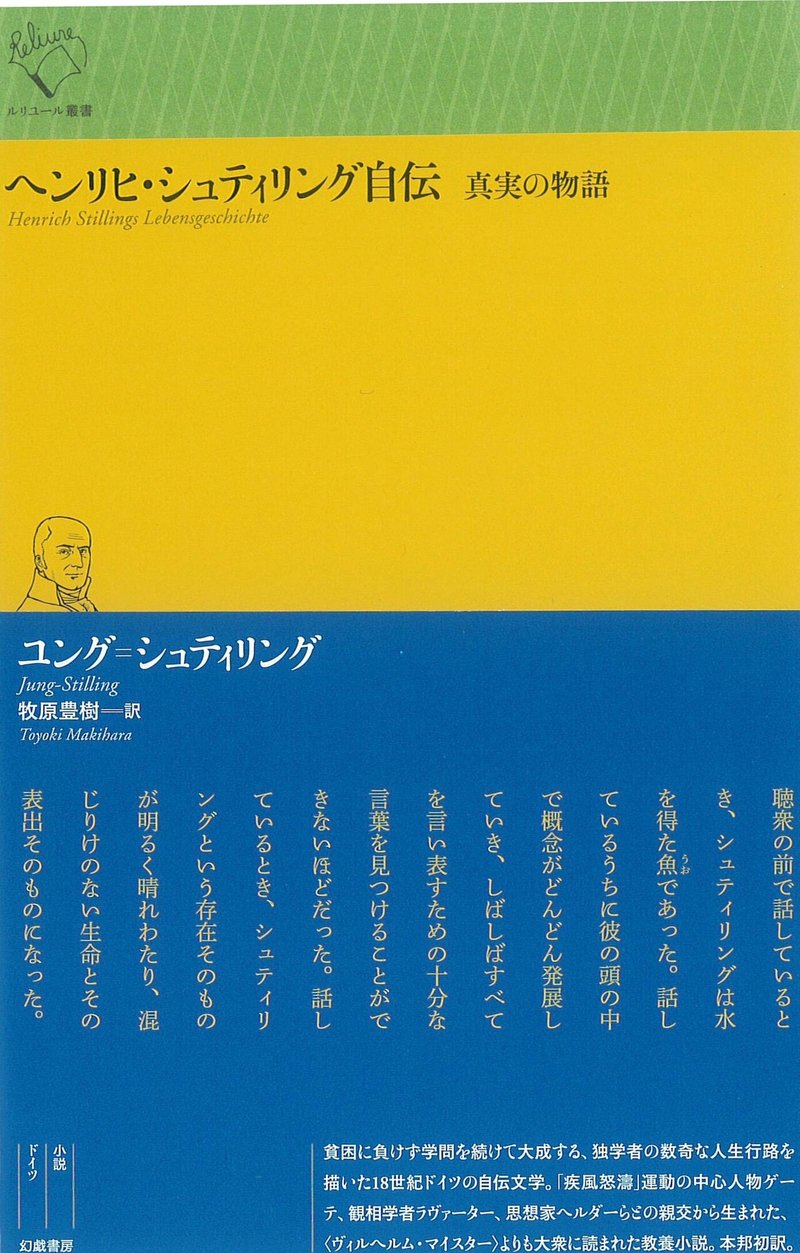

2021年5月24日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第14回配本として、ユング゠シュティリング『ヘンリヒ・シュティリング自伝 真実の物語』を刊行いたします。ユング゠シュティリング(Jung-Stilling 1740–1817)は18世紀ドイツの小説家。学校教員と仕立て職人の職を転々としながら、困苦に負けず独学を続け、20代後半には医学の道を志し、医者として大成した人物。そんなユング゠シュティリングはシュトラースブルク大学で医学を学んだ時期に、ゲーテ、ヘルダー、レンツなど当代ドイツ文学の俊英らと知り合うという僥倖に恵まれます。彼らとの親交のなか、ユング゠シュティリングは本書である『ヘンリヒ・シュティリングの少年時代』(本書の第一部)を執筆、ゲーテが手を入れて出版し、たちまち有名になりました。教養小説として有名な、ゲーテの〈ヴィルヘルム・マイスター〉もの(『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』『遍歴時代』など)よりも、当時の大衆に本書がよく読まれたそうです。ユング゠シュティリングの、いわば「真実の物語」として、自身にひきつけて読む読者が多かったのかもしれません。

以下に公開するのは、訳者・牧原豊樹さんによる「訳者あとがき」の一節です。

ユング゠シュティリング『ヘンリヒ・シュティリング自伝 真実の物語』訳者あとがき(text by 牧原豊樹)

数年前の2017年は、ドイツの宗教改革者マルティン・ルターが95カ条の論題をヴィッテンベルク大学の聖堂の扉に貼り出して、公然とローマ・カトリックとの戦闘を開始してからちょうど500年の記念の年だった。

最近の学者たちの研究では、1517年にルターが翻したローマ・カトリック教会への反旗は、これまで言われていたほど劇的に始まったわけではなく、度重なるローマ・カトリックとのやり取りの過程で少しずつ少しずつ対立が深まっていったものだという見解もあるようだが、仮にそうだとしても、この年、ルターがぶっ放した宗教改革の号砲の重みはいささかも損なわれない。

ルターがこの「反」ローマ・カトリックの戦いの狼煙を上げてから、ちょうど300年後、今から200年前に、ドイツで一人の重要な作家が世を去った。

それが、本書の著者、ヨーハン・ハインリヒ・ユング゠シュティリング(1740‐1817)である。

「重要な作家」と書いたが、誠に残念なことに、この作家が日本の読書界に知られることはこれまでなかった。彼が書いた最も有名な自伝小説が、「極東の翻訳大国」と言われるこの国で訳されることがなかったからだ。

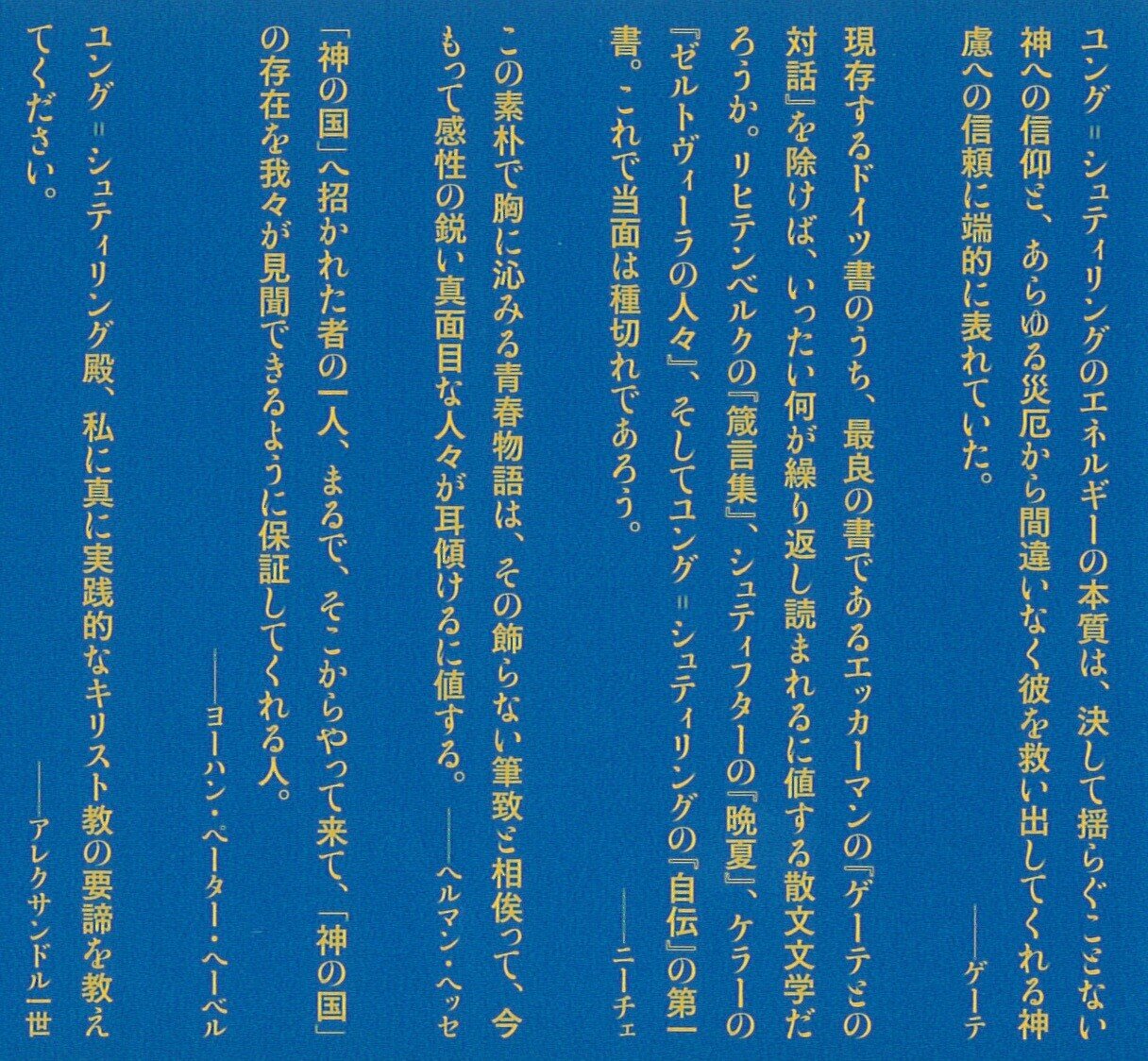

どのくらい重要な作家なのか、端的に示す例がある。19世紀の後半を生きた哲学者フリードリヒ・ニーチェが『人間的、あまりに人間的Ⅱ』の中でこう書いている。

「ドイツ散文の至宝」――およそ存在するドイツ書のうち、最良の書であるゲーテのエッカーマンとの対話を除いたなら、いったいドイツの散文文学のうちで何が、繰り返し読まれる値打ちあるものとして残るだろう?

リヒテンベルクの『箴言集』、ユング゠シュティリングの『自伝』の第一書、アダルベルト・シュティフターの『晩夏』、それにゴットフリート・ケラーの『ゼルトヴィーラの人々』、これで当面は種切れであろう。

(ニーチェ全集6『人間的、あまりに人間的Ⅱ』ちくま学芸文庫、中島義生訳、352頁)

ニーチェがこのように、「ドイツ散文の至宝」と称揚した五点、

エッカーマン『ゲーテとの対話』

リヒテンベルク『箴言集』

ユング゠シュティリング『自伝』の第一書

シュティフター『晩夏』

ケラー『ゼルトヴィーラの人々』

のうち、ユング゠シュティリングの自伝だけがこれまで邦訳がなかった。その理由はいくつか考えられるが、おそらくニーチェが書くとおり、評価されたのは第一書までで、第二書以降は感情過多の二流の宗教文学と見なされたことと、さらに、このユング゠シュティリングという人が、通常「敬虔主義」の作家と分類されているが、じつは、シュペーナーの敬虔主義の本流とは距離を置いて、セクトとしては所属が曖昧だった独立独歩の人だったため、日本のプロテスタント宗教家からも、翻訳するまでのことはないと見なされた事情もあるだろう。

また、もうひとつ、衰退著しい日本の独仏文学業界にあって、明治期からドイツ語作品のこの国への輸入業務を一身に背負ってきたドイツ文学業界の150年に近い翻訳活動の歴史に、どれほど「手当たり次第に」訳してきたかに見えようと、やはりどうしても一定のバイアスがかかっていたことも指摘しなければならない。当然のことながら、巨匠ゲーテ、シラーがいた18世紀のドイツ文学は、早くから翻訳学者たち(そこには森鷗外も含まれる)の大きな対象であった。しかし、日本の18世紀ドイツ文学研究・紹介は、ゲーテ、シラー、レッシングあたりで止まって(行ってもヴィーラント止まり)、あとは、世紀転換期から19世紀の前半にかけてのロマン派のほうが断然「面白い」ということになって、十分な時間投入も人材育成もなされなかった。

それには、ドイツ文学が世界文学に対して、常に維持していた「後進性」が影響している。ドイツ(語)文学は、世界文学的に見ると、20世紀の前半の一時期、カフカ、ローベルト・ムージル、トーマス・マンなどによって暫定一位を獲得するまで、常にヨーロッパ文学の中で二流文学の位置づけだった。その二流の歴史の中で、唯一、それでも欧州内の注目を惹いたのがドイツ・ロマン派だった。このドイツ・ロマン派の文学は、イギリス文学、フランス文学に比べると、圧倒的に面白くなかったドイツ文学を一気に「面白い」文学にまで格上げした。その反動で、18世紀ドイツ文学は「つまらない」文学と見なされた。

ここには、明治期以降の西欧受容の歴史において、イギリス(アメリカ)、フランス、ドイツという三国の受容が、常に英語、フランス語、ドイツ語という各国語の研究者たちのタコ壺化とともに行われた不幸も大きく影響している。一言で言えば、ヨーロッパを総体として捉えることができる知性が欠如していた。18世紀西欧に関して言えば、思想的にも、文学的にも、イギリス、フランスが圧倒的に面白い。18世紀のイギリス文学は当時、間違いなく世界最高峰で、20世紀になって初めて行われたかのように思われているさまざまな画期的な文学的実験も、すでに18世紀イギリス文学において試みられていたほど、レベルが高い。また、思想的には、ヴォルテール、ルソー、ディドロ等を輩出した18世紀フランス思想界ほど面白い時代は、近代以降の西欧において他にないと断言できる。

だが、ドイツも、当時まだ統一国家ではなかったが(ドイツ帝国の成立は1871年)、常に、その彼らの横にいたのである。この世界先進国のイギリスとフランスのすぐ隣にいて、その影響をさまざまに受けながら、自らの歩みを進めていた。だから、それを総体として捉えることができなければ、どうしてもバイアスのかかった偏った理解に留まってしまっていたのである。

それが証拠に、おそらく18世紀ドイツ語文学の中で最も西欧世界で読まれた三点のうち、二点はこれまで日本語で読めなかった。その三点とは、

ゲーテ『若きヴェルテルの悩み』

ゲスナー『牧歌』

ユング゠シュティリング『自伝』

の三点である。

ザロモン・ゲスナーの『牧歌』については、ここでは場違いなので多くは語らない。ただ、18世紀中葉のスイスの人だったこのゲスナーの『牧歌』は、西欧中のあらゆる言語に翻訳され、ルソーにも多大な影響を与えたことは、ルソー研究者ならば知っている。いや、(ゲスナーが)ルソーに影響を与えたことが重要なのではない。普段本など読まない名もなき民衆が、こぞって読んだことが重要なのだ。いつの時代も、この出版不況で青息吐息の21世紀の現代でも、普段本など読まない人々に争うように読まれた作品が持つ重みを考えなければならない。そうでないと、思想史的にも社会文化史的にも、十分な時代認識には到達しない。

ディーター・クンツの長文の解説(本書所収)にも書かれているように、ユング゠シュティリングの自伝をはじめとする作品が、いかにプロテスタント欧州の広範な範囲の人々によって読まれていたか、特に、19世紀に入ってからは、「ペンシルヴェニア・ダッチ」と呼ばれた、アメリカに移住していたドイツ語話者とその子孫たちにむさぼるように読まれていたか、残念ながら、この国ではこれまで知られることがなかった。

さらに、よく、「ドイツ教養小説」と言われるが、結局、日本人は、どの作品がその一番典型的なものか、いまだ知らない。ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』がよく挙がるが、実際、あれを読んでみると、旅役者の物語で、なにか「教養小説」というものとは違うような印象を受けると思う(ビルドゥングスロマーンの訳語は「教養小説」ではなく「人格形成小説」が正しい、といった指摘はここでは措く)。もちろん19世紀には、他にもいろいろ「教養小説」と言われる作品があったが、いまではあの頃のドイツ文学が読まれることも少なくなった。しかし、本当は、18世紀に、一番読まれた「ドイツ教養小説」はこのユング゠シュティリングの自伝だったのである。このことを日本の読書人は知らない。ユング゠シュティリングの自伝こそ、ドイツ教養小説のプロトタイプだったと言っていい。

このことをこの国の読書階級に伝えたい。本書を今回訳そうと思った、それが最大の個人的理由である。

実際、この自伝は単純に読んでいて面白い。訳者はプロテスタント神学の専門家ではないので、難しい神学的なことは分からない。ただ、いまから250年も前に生きていた、ヴェストファーレンの山岳地方出身の「独学者」(=独学で学んだ人)の奇妙な栄達の物語を楽しめばそれでいいのだと思う。

この自伝小説の何が人々の心を打つのか。それは、ここには食うための苦しみが、いつの時代も人類が背負ってきた、生きるために働くことの涙ぐましい努力が綴られていることだと思う。なにかあればすぐに泣く登場人物たちの涙もろさは、そんなものかと思ってちょっと笑って、現代の読者は読めばいい。本当は、この涙もろさは、感傷主義(Empfindsamkeit)、英語ではセンチメンタリズムという、18世紀の非カトリック圏、とくにイギリスとドイツで一世を風靡した文学思潮なのだが、そんな知識は必要ない。たとえて言えば、さだまさしの作品の歌詞に決まって涙が出て来るようなものだと思って楽しめばいい。

自分が神に選ばれた特別な人であるという意識と、それにもかかわらず、なぜこれほど苦しい思いをするのか、という主人公の葛藤は、難解な神学的意味づけを知って読むよりも、単純に、現代日本の多くの苦しんでいる若者が、それでも信じているような「自分だけの神様」の延長とそう違うものではない。そう思って読んでいただければよいと思う。

クンツも指摘するように、ユング゠シュティリングの作品に一番欠如しているのは文学的想像力である。しかし、この自伝では、ゲーテが手を入れて出版した第一書の『少年時代』のみならず、『遍歴時代』の途中くらいまでは、じつに印象深いシーンに溢れている。とくに、第一書にしばしば出てくる幽霊譚を彷彿とさせる場面や、自らの死期が分かっているかのように屋根に上って転落して亡くなる祖父の話、第二書『青年時代』のプライジンゲン村の狂気のアンナの話などには、読みだしたら止まらない魅力がある。

実際、クンツも言及するユング゠シュティリングの晩年の作品『心霊学の理論――予感・幻視・心霊現象の何を信じ、何を信じてはいけないか』(1808)は、現代の読者が読んでも、あまりの面白さに「巻措く能わず」になること間違いなしと思われるほど面白い。さらに、「初めてのフリーメイソン小説」と呼ばれる浩瀚な小説『郷愁』は、あのオカルト教育家ルードルフ・シュタイナーが「どんな長い手紙よりも、ただ一言〈ユング゠シュティリングの『郷愁』を読め〉と書けば十分」という最高の賛辞を残している。

そして、シュトラースブルク時代の、「疾風怒濤」文学運動の旗手たちとの交流は、貴重な同時代史を提供している。これまで日本語ではゲーテの『詩と真実』などでしか読めなかった18世紀ドイツ文学界の生き生きとした息遣いが二百数十年の時を超えて、現代の我々に伝わってくる。

【目次】

地名対照表

ヘンリヒ・シュティリング家の系譜

第一部 ヘンリヒ・シュティリングの少年時代

第一章 ヴィルヘルムとドロテの結婚

第二章 ヘンリヒの誕生と母ドロテの死

第三章 神童ヘンリヒ

第四章 孫と祖父

第五章 ラテン語学校

第六章 祖父エーバーハルトの死

第二部 ヘンリヒ・シュティリングの青年時代

第一章 祖父亡きあとの家

第二章 学校教員への夢

第三章 ツェルベルク村の新米教師

第四章 ドルリンゲン村の私設学校

第五章 ラインドルフ村での教員復帰

第六章 プライジンゲン村のアンナ

第七章 出戻りのラインドルフ村

第八章 クレーフェルトの教会堂付き学校

第九章 判事ゴルトマンの忠告

第十章 父との確執

第十一章 哀れなリースヒェン

第十二章 シュトルバイン牧師の策

第十三章 旅立ち

第三部 ヘンリヒ・シュティリングの遍歴時代

第一章 シャウベルクの天啓

第二章 大商人ホーホベルク

第三章 ヴァルトシュテットのイザク親方

第四章 シュパーニアー氏の説得

第五章 祖母との別れ

第六章 医学への目覚め

第七章 フリーデンベルク氏との出会い

第八章 クリスティーネとの婚約

第九章 シュトラースブルクへの出立

第十章 ゲーテとの出会い

第十一章 予定外の帰省

第十二章 クリスティーネとの結婚

第十三章 シュトラースブルク大学卒業

第四部 ヘンリヒ・シュティリングの家庭生活

第一章 シェーネンタールの新生活

第二章 最初の白内障手術

第三章 リュッセルシュタインの衛生局

第四章 ゲーテ、ラヴァーターの訪問

第五章 フランクフルトへの出張手術

第六章 ゲーテを通して現れた神慮

註

ユング゠シュティリング[1740–1817]年譜

解説(ディーター・クンツ)

訳者あとがき

【訳者紹介】

牧原豊樹(まきはら・とよき)

1964年、北海道室蘭市生まれ。金沢大学文学部文学科卒業(独語独文)、東京都立大学大学院人文科学研究科修士課程修了(独文学)。編集者・翻訳家。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、『ヘンリヒ・シュティリング自伝 真実の物語』をご覧ください。