正岡容の短篇「荷風相合傘」全文試し読み/『月夜に傘をさした話 正岡容単行本未収録作品集』刊行記念

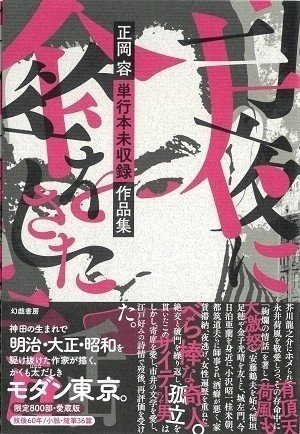

2018年11月22日、幻戯書房では『月夜に傘をさした話 正岡容単行本未収録作品集』を刊行いたします。

本書は、正岡容(1904-1958)の没後60年にあわせ、大正12年(1923)から昭和26年(1951)までに紙誌に発表された、単行本未収録を中心とする小説および随筆36篇を収めた一冊です。寄席研究家としても知られる著者・正岡容は、永井荷風、岡本綺堂、吉井勇らの影響を受け、大泉黒石、稲垣足穂、徳川夢声らと交友があり、安藤鶴夫にはライバル意識をもった小説家でもありました。

ここでご紹介するのは1951年、「面白倶楽部」11月号に発表された一篇(約1万2000字)。敬愛する永井荷風と芸妓・八重次(藤蔭静枝)の結婚生活を題材にした本篇は、当時存命だった荷風を激怒させたという曰く付きの小説でもあります。モダニスト、マサオカ・イルルの知られざる自由奔放な一面を、ぜひ、御覧ください。(写真/『正岡容集攬』仮面社、1976より)

正岡容「荷風相合傘」

プランタンの夜嵐

かにかくに悪因縁の

ふたりなり

われはたはれを

君はたはれめ 吉井勇

「オ、オイ永井。」

ぐでんぐでんに酔払った冒険小説家の押川春浪(おしかわしゅんろう)が、三十越した許(ばか)りの貴公子然とした顔を酒で真赤にして、いずれも強(したた)かに酔っている壮士然と腕捲(まく)り許りしている連中に囲まれた卓子(テーブル)からこう呼ばれたのを、たしかに永井荷風は耳にしていた。

「…………」

が、わざと振向きもしないで、小柄だがキリリと美しい首抜き浴衣の新橋名妓巴屋八重次を右に、生粋の江戸っ子のくせに官員さまのように八字鬚を生やし、アルパカ服を着た親友の井上啞々(ああ)を左に、洋行がえりのシークな夏服がよく似合う長身を反り返らせるようにして、スタスタそのころ京橋日吉町にできた許りのカフェー・プランタンの廻り楷子(はしご)を踏んで上がった。

もう明治もごく末の晩夏の宵。

ここにも濛々と煙草の煙りが立ちこめ、強い酒の香が漂い、声高の談笑がそこここにながれていたが、それでも階下(した)よりは未だいくらか空いていた。

「吉井勇君は今夜は見えていませんかねえ。」

辺りを見廻しながら、しずかに片隅の椅子へ腰を下ろすと春浪と同年配ぐらいの荷風は、ニコニコ口早に啞々の方を見て、

「先月、左團次(たかはし)君の自由劇場で演った吉井君の『河内屋与兵衛』に付いて感想があるんだが、君は見たかイ。」

「見た。」

「私も。」

啞々と八重次が、口々に云った。

「どうおもうね。僕は、近松の『女殺油地獄』の与兵衛を、あれ丈け近代の無頼児化したところに、谷崎潤一郎君近来の不良少年物と軌を一にする秀作だと思うんですがねえ。」

「いや、すべてはその一言に尽きましょう。私も全く同感ですなあ。」

夏の夜らしい悩ましい灯の下、早くも運ばれて来たウイスキイをやりながら啞々は、八字鬚を捻った。

黙って八重次も、グイとウイスキイグラスを空にした。

下戸の荷風丈けが、チビリチビリ香りのいいモカの珈琲を啜っていた。

文士カフェーと呼ばれ、カフェーの鼻祖と云われ、洋画家松山省三の創始経営している異色酒場丈けあって、天井も壁も一めんの落書。

雲龍のような上山草人の自画像や、「花柳元是共有物」などと誰がかいたか、淋漓(りんり)たる酔墨(すいぼく)が、殊に夏の夜の白々とした灯にかがやいてすさまじかった。

「ほんとに吉井君に会えないかなあ今夜。」

もう一ぺん荷風が呟いたとたん、

「永井、永井、永井、怪しからんゾ永井。」

急に耳許でバタバタ荒々しい二、三人の足音が乱れて聞えて来たとおもったら、

「な、な、なぜ貴様、挨拶せん!?」

最前の押川春浪が、さらにさらに酔崩れて、荒くれた男たちと、荷風の卓子ちかく肉迫していた。

「…………」

黙ってニヤッと荷風は笑った。

「き貴様、永年の友人を売るのか。」

それが一そう春浪の怒りを強めたらしい、ドスンと一つ、卓子を叩いた。

八重次のウイスキイグラスが倒れ、見る見る琥珀いろの液体がその辺へながれだした。

「…………」

やっぱり黙ったまま荷風は、ニヤニヤ笑いつづけていた。

「貴様、貴様、オイ貴様。」

いよいよ相手は猛り立って、

「恥とおもわんか恥と、こんな賤しい芸者風情と乳繰り合って。」

ありったけの憎悪を含(こ)めて、さもさも蔑んだように八重次の、美しく整ったやや円い顔を指(ゆびさ)した。

「!」

流石に一瞬、俎板のようにながい、顎の骨の張った、美しい色白の顔がピリリと引釣った。

矢庭にツーイと荷風は立上がると、

「お答の限りでありませんから。」

目で八重次へ報せて、卓子をはなれた。

「何イ! 無礼を云うな。」

いきなり春浪たち二、三人が、荷風と八重次へ摑みかかろうとした一刹那、

「待てエこいつ、生意気な真似をするねえ。」

柄になく巻舌のべらんめえで立上がりながら啞々が叫ぶと、卓子に芳しい香を立てていた白百合の活けられたガラスの花瓶を逆手に握って、いきなりガーンと春浪の真眉間を殴った。

「畜生やったな。」

ながれる血汐をものともせず春浪は、今度は啞々へむしゃぶり付いて来た。

卓子が倒れる、グラスが壊れる、満場のお客が喚き立つ。

春浪の仲間も何とか啞々を殴り倒そうと狙っているが、意外に強くて歯が立たない。

素早くこの間(ま)に手に手を取って荷風と八重次は、廻り楷子を滑り下り、おもてへでた。

一杯の星空だった。

團十郎人形

たはれめとさなおとしめそ たはれめの恋に

はじめて真実を見る 吉井勇

一時間後。

荷風と八重次は、堀割の水の匂いがながれて来る三十間堀の、船宿風な富貴亭と云う茶屋の薄暗い一室に、粋な藍微塵の二枚重ねを着た古風な優男(やさおとこ)の人形を前に、言葉少く相対していた。

人形は、江戸末年に大阪でわかくして自殺した八代目市川團十郎の似顔で、美男を謳われた成田屋びいきの、そのころの大家(たいけ)の娘が、御殿女中が肌に抱きしめて愛玩していたものにちがいない。

最前、プランタンの乱闘場裡(じようり)を身を以て逃れると荷風は、八重次と俥を列ねて日蔭町の骨董舖へ赴き、かねて予約しておいたこの人形を買求めて、再び俥でこの茶屋までやって来たのだった。

「何ともすまなかったネ今夜は。」

丁寧に荷風は、頭を下げた。薄暗い灯に濡れて、ながい美しい顔が青白く慄えていた。

「アラどうしてですの。」

やや太い声で八重次が、媚のある目を向けて来た。

「あんな無礼な奴が飛込んで来てさ。とんだ忌(いや)なおもいをさせたもの。」

もう一ぺん頭を下げて、

「もう二どとプランタンへは行くまい。春浪とも絶交だ。あした絶交状をかいてやる。」

「マそんな。」

濃いながい眉を少ししかめて、

「すみません却って御心配かけまして。」

八重次も丁寧に頭(つむり)を下げた。

荷風にすると今夜のこと、春浪たちが暴行したことよりも、「卑しい芸者風情。」と彼女を罵ったこと自体が、何よりも気の毒で気の毒でならなかった。

が、いま面と対むかってそれを云うことは、いよいよ気の毒だったので、やや省みて他を云った感じだった。

そもそもの起りは、自分が旧友押川春浪に挨拶しなかったことを彼らは憤慨したのだろうが、フランス辺りではアベックのときは知人に会っても、こちらも一礼せず、先方も亦見て見ない振りをするのが、恋愛の上のエチケットとなっている。

帰朝未だ間のない荷風は、偶々このフランス流を踏襲したに他ならなかったのだから、それが気に入らなかったら、単にそのこと丈けを自分に抗議して来ればいい。

彼、押川春浪とて、自分が洋行以前には随分共に花柳の巷にも遊んで、忘れもしない神田講武所の芸者を伴い、当時市中に散在していた温泉旅館のひとつ根津の紫明館へも、俥を飛ばしてしけ込んだ仲ではないか。

それが――それが――。

自分が洋行したわずかの歳月の間に、彼はいつの間にか右翼の軍人か政治家のようになってしまって、「卑しい芸者風情」などと、美しい情と涙に富む花柳界の妓(おんな)たちを、玩弄物視するような浅間しい量見に変り果てているとは――!

それが何とも寂しかったと同時に、「つまり彼は真白だと称する壁の上に汚い様々汚点(しみ)をみるよりも、投げ捨てられた襤褸の片(きれ)に美しい繡取りの残りを発見して喜ぶのだ。正義の宮殿にも往々にして鳥や鼠の糞が落ちていると同じく、悪徳の谷底には美しい人情の花と香しい涙の果実が却って沢山に摘み集められる」と叫んで、上流家庭の偽善を憎み、市井庶民の人情を讃えて熄(や)まない荷風にとっては、考えれば考えるほど今夜の春浪の一言は許す可からざるものなのだった。

また今更のように憤りを新にしながら、

「今夜のお詫びに、今夜の記念に、この人形をあなたにおくります。どうか江戸の昔、この人形を可愛がってた持ち主のお嬢さんに負けないで、一生可愛がってやって下さいネ。」

折柄、おもてをながして行く新内流しの仇な三味線を合方のように荷風は云うと、ツーツと團十郎の人形を、八重次の方へ押しやった。

「!」

一ぺんに全身へ灯が点いたように彼女は、この大きな歓びに荷風とおつかつにしては余程わかい顔中を明るくかがやかせて、

「マ先生、下さるのお人形。」

すぐ華奢な膝の上へ取上げると、

「ありがと。ありがと。一生、先生だとおもって可愛がらせて頂きますわ。」

キューッと浴衣の胸許へ、いつまでもいつまでも抱きしめていた。

その晩。

はじめて二人は、家へ帰らなかった。

見果てぬ夢

恋しやと言へば

君また恋しやと

言ひぬ

あたかも山彦のごと 吉井勇

間もなく歌舞伎座の棧敷に、肩と肩摺寄せて睦じく舞台に見入っている荷風と八重次の姿が見られた。

銀座裏の風月堂の楼上に、にこやかに話合いながらナイフとフォーク動かせているふたりの姿が見られた。

秋雨煙る出雲橋。

蛼(こおろぎ)が啼き切(しき)る板新道(いたじんみち)。

さてはお地蔵さまの御縁日。

影の形と連添うて、イソイソとさまよっている彼と彼女だった。

揃って築地の清元梅吉の家の、よく拭込んだ格子を開けて、稽古にかようこともあった。

都新聞の花柳欄の艶種に、先ず「荷風八重次相合傘」と題して、多分平山芦江の筆らしい紅燈情話が掲げられた。

次いで「新潮」や「文章世界」のゴシップ欄にまで、賑やかに、花やかに、二人のことは喧伝されだした。

世はいつか暦が改まって、大正。

そのころ荷風は、正式に八重次と結婚した。

八重次は本名の八重となって、かの團十郎の人形ともども牛込余丁町の永井邸の人となった。

もう荷風の父は世に亡く、七言絶句などスラスラと読下す、花柳界の女には珍しい彼女の教養に目を瞠って感嘆した母君が、進んで正妻たることを許したのだった。

さあ、それからの「生活」の愉しさ。

「ア私、刷りますわ。巧く行かないかも知れないけど刷らせて。」

いつも日本紙へ毛筆でかく習慣の荷風が、自分でバレンを手に、版木で一枚一枚原稿用紙を刷っていると、横合から引奪るように八重は、それを捥取るようにして試み、「大丈夫大丈夫、此なら刷れるわ。」

襷がけになって、墨で白いやわらかい指先の汚れるのも平気で、ニコニコ刷りはじめた。

そんなとき、そのころは未だ草深かった大久保の片隅にあった永井邸の広い奥庭では、冬日のなかに黄色く佗しく、石蕗花が咲いて、百舌鳥が高音を張っていた。

「アラお硯に大そう墨の糟が溜まりましたわネ。」

逸早くみつけて云うと、忽ちのうちにじつに手際よく彼女はその糟も洗い落した。

同じような器用さで、蒔絵の金銀の曇りも、拭いて清めた。

堆朱の盆や香合の彫りの間の塵も、瞬くうちに取除いて綺麗にした。

「どうして君は、そんな秘法を心得ているんだネ。」

流石に驚いて荷風が訊くと、

「…………」

笑顔で彼女は、傍らの和本を指した、丁ど子供が隠して懐中へ入れておいた玩具を、ホーラホーラと取出しては見せびらかすように。

本は、『日本家居秘用』亡くなった荷風の父の遺した、こんなむずかしい本を、いつの間にやらチャーンと読破して、身に付けてしまっていたのだった。

荷風の弾き、歌う三味線で、ほろ酔の彼女がおどることもあれば、二人して哥沢のおさらいへでて、仲好く並んで歌う晩もあった。

薄暮、はるばる八丁堀辺りの寄席へ、名人と云われた錦城斎典山の講談を二人で聴きに行ったり、井上啞々をさそって竹屋の渡しを渡り、向島水神の森の八百松で、蜆汁で一杯汲み交わすこともあった。

そうした晩は、下戸の荷風を前に、先ず啞々がべろべろに酔い、次いで八重が御機嫌になった。

多年、家を外に遊蕩に夜も日も明けなかった荷風が、漸く家庭の幸福をしみじみと身に浸みて知るようになった。

と、おもったも束の間。

一年二年と経つうちに、お互いが心のうちに、宛かも春の日がときどき翳るような微かな不満を抱きそめ、だんだんその雲が大きく拡がりだして行くことを、何としよう。

節分過ぎ

たゞひとつ胸に残りしうたがひのために

破るる恋と知らずも 吉井勇

先ず荷風散人の不満から―。

他が聞いたら、正しく栄耀の餅の皮とでも云われよう。

彼女、八重。

押川春浪の所謂「賤しい芸者風情」でなさ過ぎるからだった。

全智全能(オールマイテイ)―余りにも一から十まで、才能のあり過ぎる、教養高い名妓だからだった。日頃、心から嬉んでいる彼女の美点が、一面、漸く苦痛になりだして来たのだった。作者の出世作『歓楽』に於る「花を散らす春の風は花を咲かした春の風である」にも似ていようか。

いや、苦痛と云うのは、当らない。

気ぶっせい――気ぶっせいという言葉が、一ばん適切だろう。

妙な例を引くようだが、駄犬は気軽に誰にでもなついて、じゃれたり、ふざけたりするが、名犬。

名犬は、見るからに端麗で、一種、近付きがたい威厳がある。

荷風の気ぶっせいは、つまり彼女のこの「名犬」的端麗さ、犯しがたさだった。

もっと楽々と手を伸ばし、足を伸ばし、時には大あくびをさえして、楽々と自堕落な天地に遊び度い。

此が、近ごろ永井荷風の感じだして来た、一ばん正直な本音だった。

蓋し鯛の刺身を喰べ飽きた幸福者が、沢庵でお茶漬が搔っ込み度くなった類いかも知れない。

今度は、八重夫人の不満―。

以心伝心、彼女も亦、夫荷風の、兎角自分に対しては第一公式で、いくら良家の息(そく)とは云え、放縦なその作品に比べて余りにも礼儀正しく、いつも鞠躬如としていることが、物足らなかった。

未だ恋びとのじぶんからそうだったが、そのくらいだから一つ寝をしても、もちろん奔放な情熱で呼びかけて来ては呉れなかった。(それが荷風の、彼女を尊敬して、固くなり過ぎている結果のあらわれだったのだとは、つゆ更、八重は考えなかった!)

と、もう一つ、嘗て異邦で銀行家だったせいだろうか、意外にお金にきびしいこと。

この二つが、近ごろ彼女の心を去来するそこはかとない不満であり、第一の幻滅でも亦あった。

と――そのうち、つづいて第二の幻滅が、もっとハッキリした形で、漸く彼女の身辺へ迫って来だしていた。

どこへどう行っているのやら、全然、時間の辻褄の合わない行先が、ときどき近ごろの荷風の行動の上に見えだして来たことだった。

と、眉をひそめていたうちは、未だよかった。やがて、大びらで外泊するように、なりだして来た。

(できたんだわ、たしかに誰か)

ガランと大きな大久保の屋敷で、もう荷風の母の寝てしまった晩冬の夜更け、ひとり寝酒に憂さを払いながら八重は、つい激しい嫉妬に胸搔きむしられずにはいられなかった。

(どんな女だろう。憚りながらこの自分と、先生が見替える女とは!?)

自分がいたころの新橋の美妓たちの顔が、次々と媚めかしく目の前へあらわれて来た。

絵葉書や「文芸倶楽部」の口絵写真で、顔丈けは知っている赤坂や柳橋や日本橋の、明眸と聞えの高い第一流の妓たちの顔も、つづいていろいろ嘲けるよう自分に微笑みかけて来た。

まるで東京百美人のアルバムでも見るよう、あとからあとからさまざまの麗人たちの俤(おもかげ)を幻に追っていると、つい口惜しさにポッチリ冷めたい涙が、粒らな目のふちに溢れて来た。

郊外にちかい大久保の夜は森閑と更けつくしていて、忌に陰気な梟の声。

急に、尾を曳いて犬の遠吠が聞えだして来た。

〽橋の名もむすぶの神の出雲なら

ぬしと私の仲通り

かけしえにしはいつまでも……

きょうも目に涙を一杯溜めて八重が、立春過ぎた午後の日の光りの明るく映し込んでいる茶の間で、姑の外出したあと、ひとり爪びきで歌いだしていた。

でも、歌えば歌うほど、耐らなく哀しくなって来る。なぜならこの唄、夫荷風の作詩作曲で、嘗ての恋びと時代、共に嬉しく愉しく歌い合ったものだったからだった。

それがどうだろう、あれから五年とは経たないうちに、「〽かけしえにしはいつまでも」どころか、昨夜の節分も夫はかえらず、姑と寂しく豆を撒き、ひとり團十郎人形を抱いて寝た。

考えれば考えるほど、悲しく寂しく口惜しくなって、とうとう八重は邪けんに三味線を投りだしてしまったことが仕方がなかった。

「御免下さい御免。」

とたんに聞馴れた歯切れのいい声が、玄関の方でした。

ハッと涙隠して立上がり、烈しくながれて来る沈丁花の香に噎せながら八重が、古風な玄関先までやって来ると、

「アラお珍しい啞々さん。」

例の八字鬚もものものしく古びた二重廻しを着た井上啞々がニコニコ三和土に佇んでいた。

「永井はおりませんけど、退屈で困っていましたところ。サどうぞ。」

愛想好く彼女は、啞々を招じ入れた。

「梅暦」ならで

みな恋のかたちを変へし姿なり

君を憎むも 君をのろふも 吉井勇

「奥さん一つ聞かせようか團十郎の声色を。」

今日では声帯模写と云うが、昔は専ら声色と称えた。五合余りの酒に、すっかりいい心持ちになってしまって井上啞々は、突然こう云いだした。

「エエ結構ねえ、ぜひ聴かせて頂戴、九代目でしょう。」

お招伴をしたお酒でホンノリと艶やかに頰を染めて八重も、微笑んだ。庭の奥の林の方で、のどかに鶯が啼いている。

九代目とは、この間、文化切手になった市川團十郎、明治卅六年九月に亡くなった不世出の名優のこと。

「冗談だろうそんな九代目ひとりなんて、そんなケチなんじゃないんだ俺のは。」

いよいよ上機嫌に手を振って啞々は、

「なんと初代から九代までつかって見せるんだ。」

冗談じゃない、初代市川團十郎は江戸時代も未だはじめの元禄年間の人、二代目だとて江戸中世の宝暦の人、いやいやずっと下ってうちの人形の八代目とて、自殺したのは嘉永七年だから明治ッ子の啞々さん、到底この世に生れている可くもない。

だのに、その歴代の團十郎代々をつかおうとは!

「マ忌な啞々さん、そんな冗談ばかし仰言って。」

しかも与太もここまで来れば、じつに可笑しいと八重、この日ごろの憂さも忘れて、おもわず声立てて笑いだしてしまった。

それから一そう話が弾んで、よく飲み、よく笑い、嘗ての帝大独文科出身の秀才で、いまは深川の陋巷に恋女房と世を棄てて佗び住んでいるこの畸人的文士の虹に似た気焰は、尽くるところを知らなかった。

「あのねえ、啞々さん。」

時分を見て八重は、

「あなた、このごろのうちの人のいいひとっての御覧になった?」

さり気なく笑顔で切出した。

「ウム、知ってるとも。二、三ど飲んだよ、一しょに。」

相手がニコニコ話しだしたので、うっかり釣込まれたのだろう啞々も、気さくにすぐ答えた。

「マご存じなの。」

もう一ぺん八重は笑って、

「その妓、新橋なの、赤坂なの、それとも……」

どこまでも表面はさり気なくすまして訊ねた。いでや大敵御参なれと許り心はおさおさ油断なく。

「ドどういたしまして。」

言下に啞々は首を振って、

「そんな結構な土地(しま)じゃないんだ。」

「じゃ、浅草。でなきゃ下谷ネ。」

また八重が訊ねたが、

「ドどういたしまして、そんな結構な土地じゃないんだ。」

啞々の答は変らなかった。

「じゃ、どこなのよウ。」

流石に少うし自烈度そうに彼女、

「だってまさか神楽坂や富士見町じゃ。」

云いかけたとたん、

「お手の筋! 正に正しくその富士見町なんだ。」

コップ酒へ口を付けると、啞々が肯いた。

「マ!」

余りの意外さに、暫く彼女、息を呑んでいたが、

「富士見町なんかにも、そんな美人が。」

「美人じゃないんだよ奥さん、モーパッサンじゃないが脂肪の塊、こんなデクデクの大女なんだ。」

又意外! 両手を拡げて啞々は、不恰好な脂肪肥りのした女の姿を描いて見せた。

「…………」

いよいよ意外な感に打たれながら八重は、

「じゃ芸でもいいのネ。」

「ドどういたしまして。」

またしても同じ口調で首を振ると、

「芸なんかケチリンもござんせんや。」

うつむいて啞々は苦笑した。

夫荷風の大好きな「梅暦」ではないが、相手が新橋か柳橋で第一流の仇吉なら、こっちも米八とでて相争ってやろうし、また芸者以外だとしたら、せめて時めく帝劇女優の森律子か初瀬浪子か村田嘉久子級でなけりゃあ―とこの日頃ひとり勢きおい立っていた丈けに全然八重は相手にとって不足過ぎるとしみじみおもわずにはいられなかった。

だのに、次の瞬間、さらにさらにアッと云うような事実が、酒臭い啞々の口から、彼女の前へはこうつたえられて来た。

「呆れるんだよ奥さんそれが。丸がかえのひどい不見転(みずてん)でネ、ただあの方のおつとめ丈けがべら棒に濃厚なんだとさ。」

「!」

サーッと険しく八重の顔いろの変ったことを、酔っていて啞々は気が付かなかった。

いつか日が曇って来ていて、ケキョケキョケキョとまた鶯が啼いた。

二人半玉

接吻(くちづけ)もおなじ数ほど分つなり

恨みたまふな長しみぢかし 吉井勇

丁ど、その時刻――。

二十二、三の束髪に結った、頰紅の濃い、円顔の、見るからに肉体美の芸者おうのを引寄せて荒い棒縞の丹前姿の永井荷風は、富士見町の待合「かしく」の二階で、電話で呼寄せた常磐津の三之丞と談笑していた。

「お師匠さんぜひお買いなさいよ、そりゃおもしろくて安いんだから。」

茨城生れらしい少し鼻へかかる尻上りのアクセントでおうのが、すすめた。

「と、その半玉ふたりを両方へ寝かせて、それで枕金が十二円で。」

いつも湯上がりのようにテラテラしている顔中を猟奇的に動かせて、未だ三十にならない三之丞は、

「ほんとですかア姐さん。」

おうののたるんだ二重顎を見た。

「ほんとよウ。」

また女が、訛って答えた。

「安い! では、早速ながら十二円。」

すぐ紙入から十円紙幣と大きかったそのころの一円紙幣二枚を、おうののブヨブヨした手のなかへ握らせて、

「たのむ姐さん、試食して見ましょう。」

謔けて拝むような手付きをした。

笑いながらすぐおうのは立って、階下へ降りて行った。

大周楼と云う名題の料理屋のすぐ後へ、近ごろできた安普請の小待合で、造作万端、のちに荷風が『おかめ笹』と云う小説へかいた待合「愉快」にそっくり。

最前まで暖く晴れわたっていた春日が、いつか暗く曇って風立って来て、いまにも風花でも落ちて来そう。おもいなしかちかくの兵隊屋敷から聞えて来る喇叭の音までが悲しげである。

「では、手前はいまのうちに一つ。」

酒好きの点では井上啞々に劣らない三之丞は、偶然にも悪趣味な半玉のダブル遊びができることになって、気を好くしたものか、傍らのラムネを酌ぎそうな太い線のいくつも入っている粗末なコップへ、ゴボゴボと徳利の酒を空けると、

「寒さ凌ぎと行きやしょう。」

グーッと一と息に煽り付けた。見る見る湯上がりのような顔が、酒で一そう赤くなった。

「いや寒さ凌ぎなら三之丞君。」

ニタリ荷風が、

「そんな君、酒よりも、もうじきやって来る半玉たちの方が余っ程効めがあろうぜ。」

「成程、それもそうですなあ、でも先生。」

云いながらまたコップへ満たした酒を、さも美味しそうに飲みながら三之丞は、

「酒と半玉と両方なら余計暖まりましょう。」

「余計暖まるはよかったなあ。」

声立てて荷風が笑った。

もう階下から上がってきて、またピッタリ荷風の脇息の脇へ坐っていたおうのもアハアハ無遠慮な声で笑った。

一しょに三之丞も笑いだした。

そこへ何やら幾羽かのカナリヤの囀るような声が襖の外で聞えて、襖が開くと不出来な三色版のよう安直に派手なお座敷着を着た十五、六になる半玉が二人、チョコナンと入って来ると、お辞儀をした。

ひとりは狐のように寒く尖がった顔で、もうひとりは盤台面にちかいが、無暗にニコニコ笑って許りいる妓。場末の寄席の踊り子に見られる、ませた荒んだ感じ丈けが共通していた。

「じゃお師匠さんあなたはもう」

彼方の部屋でお憩みなさいと、また尻上りの声でおうのが、三之丞に呼びかけた。

「ヘ、ヘイ、では御免を蒙って。」

テレ隠しに三どめのコップ酒を飲干すと三之丞は、ヒョロヒョロしながら立上がって部屋をでて行った。安物の金魚のような半玉ふたりが、あとへつづいた。

「…………」

十分許りのち、三之丞たちの寝ている部屋を、巧く覗けるよう仕掛のしてある隣室から、そっと寄添って息を殺して覗込んでいる荷風とおうのとだった。

覗いているうち、だんだんあやしく女の呼吸が乱れて来て、いつかしっかりと荷風のやわらかい手を握りしめていた。

この春出版して忽ち発売禁止になった『夏姿』の主人公慶三のよう。目を皿にして荷風も熱心に覗いていたが、だんだん白いながい顔全体が異様な興奮と緊張のいろを見せて来た、まるでバルザックの『風流滑稽譚』でも貪り読んでいるときのように。

その晩。サラサラ音立てて幌に当る春雪の音を俥のなかで聴きながら永井荷風が、ついいまし方見た淫らな夢を追って、余丁町の邸へかえって来たとき、もう八重の姿はなかった。

八代目團十郎の人形も亦なく、置手紙が一通、春日机の上に寂しく遺されていた。

その晩、東京は大雪になった。

時は過ぎ行く

かにかくに恋もなさけもすべて仇

三十年は夢とおもはむ 吉井勇

「一筆申入候、さてさてこの度は思いもかけぬ事にて、何事も只一朝にして水の泡と相成申候……末長う團十郎の人形の世話なし被下度御願申候……これより先一生は男の一人世帯張り通すよりなく……お前さまは定めし舞扇一本にて再びはればれしく世に出る御覚悟と存候、かげながら御成功の程、神かけていのり居候、かえすがえすこの度の事、残念至極にて、お互に一生の大災難とあきらめるより詮方なく……マ大体こんなこと、別れてからすぐ先生が私に下すったお手紙なの。」

八重次でも八重でもない新舞踊家藤蔭静枝女史は、新築した許りの麻布の家の茶の間で、訪問して来た未だわかいふちなし眼鏡の似合う愛くるしい婦人記者に、いまは墨いろも淡れた嘗ての荷風からのてがみを拾い読みして聞かせてから示すと、

「あとはあなたが大体のいい意味をよろしく適当にかいておいて頂戴ネ。」ニッコリ云って、凝ったお薄茶(うす)の茶碗を取上げた。

「紅玉(ルビイ)」と云う婦人雑誌から、わかき日の文豪荷風とのロマンスについて談話筆記を取りに来ているのだった。

昭和廿六年早春の、小寒く曇った午後。

ガラス窓を背にした飾り棚へ、いま読んだ荷風のてがみにもある八代目團十郎の人形が、古びてもやはり美しく、昔を語り顔に微笑んでいる。

そう云えば、團十郎人形が依然美しいよう、女史自身も亦、老いても桜の大樹を仰ぎ見るよう、水々しく花やかだった。

ああ、それにしても、あれから幾星霜が慌しくながれ去って行ったことだろう。

その間に藤間静枝として、日本新舞踊運動の先駆者創始者として、幾多のかがやかしい作品を世に問い、国民文芸賞を授けられ、藤間流宗家(先代松本幸四郎)の新舞踊邪道視の抗議に際しては、敢然藤間の名を返還して藤蔭流を起し、以来、日に月に、その盛名は花と咲き、実を結び、いまでは新舞踊界の最長老として、揺ぎなき王座に万人の拍手と尊敬とを浴びている。

一方、永井荷風も亦、老来、筆硯頗る冴えて戦後も数々の名作を産み、「文豪」の名に反かざること、彼女はもちろん、世間周知の事実であるが、その間にかの富士見町のおうのに待合を経営させていたところ、突然女が重病となって多分助かるまいと医者から云われたので、すぐに自分が買ってやった電話その他を外して自宅へ持帰ったら、ケロリと病気が直って、大そうおうのから怨まれたと云う話や、そののちも次々とおうの級の芸者を退かせてはみな金銭問題などから逃げられてしまったと云う話や、そうした忌なことは、幸福にも女史は一切知らなかった。

憂しと見し世ぞいまは恋しき。年と共に女史の胸には、團十郎人形同様、益々「永井荷風」が美しく生きて呼吸していた。

「古いのねえほんとに私たちは。」

また微笑みながら彼女は、お弟子から贈られた京都名所の茶がかったお菓子を、如才なく婦人記者へすすめながら、こう云った。

「こんなアプレゲールなんて云う時代に、義理だの人情だのと云い合って一生をおくってしまったんですものねえ。」

そのとき、老いてもわかわかしく濡れてかがやいている彼女の眸にいま、噂に聞くベレ帽冠って、派手な背広で草履を履き、買物籠提げた、此も元気一杯な永井荷風の姿が、早春の午後の浅草公園のひょうたん池をバックにして、なつかしく見えて来た。

でも――。

つづいて左右から絢爛に荷風を追取り囲んだわかい綺麗なストリッパーたちの幻が浮んで来ると、目を閉じ、首を振って女史は、急いでその幻を打消した。永遠に大切に「独占」してい度いわが荷風先生の幻だったからだった。

「…………」

そうした、いまの女史の心境を知るや知らずや、わかいあどけない婦人記者は、薔薇いろの洋服の上へ重ねて拡げた藁半紙へ、熱心に音立てて鉛筆を走らせていた。

急に飛行機の急降下するすさまじい爆音が聞え、團十郎人形の後のガラス窓へ、いつか婦人記者の鉛筆と同じ音立てて、三十余年前女史が私かに荷風邸を去った日のような牡丹雪が、大きくポタポタ降出していた。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。この続きはぜひ、『月夜に傘をさした話 正岡容単行本未収録作品集』で御覧ください。

【目次構成】

プロローグ 月夜に傘をさした話

1

朝寝坊むらく

勝太郎合戦

快楽亭ブラック

二つ目地獄

春情荷風染

荷風相合傘

2

あれまでの寄席あれからの寄席

馬楽称讃

空中楼閣一夕話

開化チャリネ夜話

別仕立妙々車

京洛名所図会

拾遺滞京記

葵祭の前の日に

ごなんものがたり

自殺未遂記 『自殺学』の高田義一郎博士におくる

浪華の華

浪華の華 第二話 染丸と圓太郎

元日雪夜夢

蓮葉飯天民供養

龍雨先生手向酒

鴛鴦呪詛 吉井勇氏の再婚説と徳子前夫人の更生を繞りて

3

士斑叉風船余聞

ころり来る!

奇怪な肖像画 A Fantastic Tale

東京異国

青恋 或は、たんぽぽ色のオトギバナシ

4

仙女香洋傘綺譚

文明開化 写真の仇討

満月佃囃子

吉原怪談

治開化捕物鏡 春画の行方

明治開化捕物鏡 オヤマカチャンリンの娘

エピローグ 夜の色

解説「モダニスト、マサオカ・イルル!!」善渡爾宗衛、杉山淳