暗号資産の社会的役割に関する考察

小田玄紀です

0.はじめに~暗号資産の社会的役割を再考察する必要性

今年に入り、海外では現物ビットコインETFが承認されてビットコインが金融アセットクラスの1つとなり、今後はイーサリアムも同様に現物ETFとして各国で承認されていく可能性も現実的なものになりつつあります。

日本国内でも国内暗号資産交換業者の口座数が3月末時点で990万口座を超えており、直近で月間30万口座以上が増えていることから4月中には1000万口座に達していると考えられます。単純計算をすると国民の10人に1人が暗号資産口座を保有しているということになります。また、国内暗号資産業者への利用者預託残高も3月末時点で3兆円を超えており、決して少なくないアセットクラスとなっています(ただし、この点は後述しますが本来は日本人の暗号資産はもっとあるはずであり、この点は真摯に捉えるべき課題の1つです)。

このように暗号資産の市場規模が大きくなることで、ビットコインをはじめとする暗号資産の社会的役割が変わってきているということを我々関係者はこれまで以上に意識をするべきだと思い、今回のNoteを作成しています。これは、今後日本国内で暗号資産の税制改正やETF導入などを考える上でも「暗号資産の社会的価値」が問われており、この点を適切に再評価していくことこそが、これから日本をはじめとする諸国において、暗号資産に対する様々なレギュレーションに影響を与えていくと考えるためです。

1.ナカモトサトシの考え

暗号資産を代表する銘柄がビットコインであることは間違いなく、ビットコインを考える上で、ナカモトサトシの論文に原点があると考えるべきであることも間違いありません。

しかし、改めてナカモトサトシの論文を読むと、ナカモトサトシは決して、今のようにビットコインがなるとは考えておらず、また、ビットコインの社会的役割はここ数年で大きく変化をしているという事実が見えてきます。

私は2016年に「1時間でわかるビットコイン入門」という書籍を出版しました。これは、ビットポイントという暗号資産交換業を2016年に創業した際に、まだビットコインについての理解が社会全般で浸透しておらず(私自身も正確にその価値を理解しておらず)、どのような社会的役割があるのかを整理しておくために発刊した書籍になります。

上の図はその書籍を書いた際に「ビットコインで出来ること」として書いたものですが、「投資」だけでなく「決済」「送金」「ファンディング」などに使えるとしていました。

この時点では、ビットコインをはじめとした暗号資産に期待されていた役割はまさに「決済」や「送金」であり、また「寄付」を世界から募る手段としてビットコインの可能性が考えられていました。

2016年に日本では世界で初めてとなる暗号資産(当時:仮想通貨)の取引を法律で整備することとなり、2016年に閣議決定し、2017年に資金決済法改正により暗号資産取引を法的に認めることになりましたが、この際も「資金決済法」となったのは上記のようにビットコインの役割が「決済・送金」と考えられていたためです。

そして、ここまではナカモトサトシの理念に近しいものだったと思われます。

こちらが2008年に投稿されたビットコインに関する論文です。改めてこの論文を読むと、「個人間の電子決済システム」としてビットコインの構想を書いていることが分かります。

また、論文を読むと、むしろ第三者の信用補完を不要とする少額決済・少額送金のためにゼロトラストのシステムソリューションとしてビットコインの着想を考えていることが分かります。

つまり、「ビットコインが投資対象になる」という考えはナカモトサトシは持っていなかったですし、また、反政府的な考えでビットコインを発案したという動機でもありません。サードパーティを介することのコストをかけると実現しないような少額決済・少額送金を実現したいという純粋な動機がビットコインの発明に至ったことが読み取れます。

このことは、今年に入り開示された文章からも補完的に類推されます。

話は少しそれますが、日本で一番高い山は何でしょうか?ほとんどの人は富士山と回答できるはずです。では、日本で二番目に高い山は何でしょうか?

正解は北岳ですが、この質問に対する回答率は18%程度とのことです。1番は多くの人が知っていますが、2番以降になると多くの人は知ろうとしません。

なぜ、この話をしたかというとビットコインの開発者について、多くの人がナカモトサトシという人物が不明ということでビットコインの開発者についてこれまで様々な憶測をしてきました。

しかし、ナカモトサトシの事を多くの人が正体探しをしようとしましたが、Martii Malmiのことを多くの人は知ろうとしませんでした。しかし、ビットコインの論文が掲載されているbitcoin.orgにも以下のような記述があります。

初期の開発はナカモトサトシとMartii Malmiが行っていたと明記されており、また、今年2月にクレイグライト氏の裁判でMartii Malmi氏がナカモトサトシとのメールやりとりを提出しています。

Satoshi - Sirius emails 2009-2011 (mmalmi.github.io)

このメールやりとりをみて、改めてナカモトサトシが純粋に決済や送金のためにビットコインを着想しており、投資対象となることなどは歓迎していないことが分かります。

また、これは余談ですがこれらの一連のメールやりとりからナカモトサトシさんの属性等も推察できます。

①ナカモトサトシは個人である

②ナカモトサトシは資産家/富裕層ではなく、労働者である。おそらくはシステムエンジニアである

③ナカモトサトシはおそらく本名である。英語は母国語ではない。

①ナカモトサトシは個人である

以前からナカモトサトシは複数の人物であり、チームのようなものだという考察もありましたが、おそらくこれは間違いです。

Martiiへのナカモトサトシからのメールですが、上記のように1か月半振りにメールをダウンロードしたとあります。この点から複数人でナカモトサトシを演じているのではなく、個人メールでやりとりをしていることが類推されます。

②ナカモトサトシは資産家/富裕層ではなく、労働者である。おそらくはシステムエンジニアである

Martiiへのメールの中で「仕事で忙しくて返信が遅れた」という記述が数件あります。

また、2010年のメールですが「USD2000の寄付を匿名で得ることが出来た」と報告しています。この点からもナカモトサトシは決して富裕層ではなく、労働者であることが想定されます。

③ナカモトサトシはおそらく本名である。英語は母国語ではない。

これは完全に類推になりますが、ナカモトサトシは今のようにビットコインが世界から注目されるとは論文発表当時は思っていませんでした。というのも、決して「新しい金融商品」を開発しようとした訳でもなく、「反政府的思想」から発明をしようとした訳でもありません。

あくまでも、個人間の少額決済・少額送金を実現する手段としてビットコインの構想を考えたにすぎません。そのため、論文発表当時において、個人の名前を敢えて匿名にするインセンティブはありません(もしかしたら、兼業が発覚することを防ぐために仮名にした可能性は考えられます)。

また、Martiiとのメールをみて感じたことが、英語を母国語とする人によくあるようなスラングがほとんど無く、極めて平易な英語でやりとりをしていることが分かります。

ナカモトサトシとMartiiの関係性を考えた場合、母国語が英語の場合はもう少しフランクなメールになる可能性が高く、この点からもEnglish Nativeではないのではないかと推察しました。

このナカモトサトシの正体探しは本Noteの趣旨ではないので、これ以上の推察は控えますが、いずれにせよ、ナカモトサトシがビットコインの論文を発表した際には少なくともビットコインが金融アセットクラスになることは想定しておらず、あくまでも個人間の少額送金・決済を実現する方法としてビットコインの仕組みを検討していたということをお伝えしたいと思います。

2.ビットコインの役割の変遷

突然ですが、カモノハシは何類に属するかご存じでしょうか?

答えは哺乳類になります。しかし、カモノハシは卵を産む稀有な哺乳類です。多くの哺乳類が胎生なのに対して、カモノハシは卵を産みますが哺乳類に分類されます。

ただし、カモノハシを哺乳類に整理する際に鳥類に該当するのではないかという意見もあったようです。カモノハシの前足がより小さく、二足歩行だったら鳥類に該当していたかもしれませんし、翼のようなものがあれば間違いなく鳥類に該当していたかもしれません。そして、仮に今後カモノハシが進化をしていき、翼のあるカモノハシが誕生したら、その時点でカモノハシは鳥類に再定義されるかもしれません。

なぜ、この話をしたかというと、1つの対象物をどのように定義するかによって、その位置づけが変わってくるためです。

カモノハシにとっては、哺乳類に整理されようが、鳥類に整理されようが、どちらでも大勢に影響はないかもしれませんが、暗号資産の場合は実はどのように整理されるかが税制をはじめとする様々な規制に影響をしてきます。

これはビットコインのチャートですが、少なくとも2018年前後でビットコインの社会的役割は大きく変貌を遂げてきたと考えています。上の図を見ても分かる通り、2017年まではビットコインの価格は大きな上下はそこまでありませんでした。

こちらが2013年から2017年までのビットコインのチャート推移ですが、それまで数円~数百円で推移していたビットコインの価格がキプロスショックの際に数万円に上昇しました。その際に一時的に「ビットコインはリスク退避資産になる」という考えを持つ人が出てきました。

このあたりから、「ビットコインは法定通貨とは異なる概念を持つ民主的な通貨」という意見が出るようになり、ビットコインは一部のアナーキー層から支持をされるようになりました。このあたりから、ビットコインは「匿名性が高い」とされて犯罪者が決済に使うことが出来るという見方が出てしまい、ビットコインに対するネガティブな印象が形成される一因となりました。

なお、「匿名性」についてはナカモトサトシ氏もあまりこの点を強調するのは適切ではないと考えており、先のMartii氏へのメールでこの点についてはアピール材料にするべきではないと触れているのも1つ考えさせられる点です。

その後、NHKで特集が組まれることで期待値が上がりビットコイン価格が10万円を超え、マウントゴックス事件などもあり一度沈静化して4~5万円台を推移するようになり、2016年に日本の資金決済法改正が閣議決定されて注目を浴びるようになり、2017年1月に10万円を超えたのが話題になったというのが当時の状況になります。

少なくとも、当時はビットコイン全体の時価総額が1~2兆円程度であり、金融アセットクラスの1つになるとはほとんどの人が考えておらず、あくまでも新しい決済・送金手段の1つになる可能性があるという見方でした。

また、この表のように法定通貨と仮想通貨の違いが議論されていたのもこの時代でした。

今から思うと、この時に法定通貨と仮想通貨を比較させることは間違いでした。と、いうのも法定通貨との比較をすることにより、経済安保の観点から主要先進諸国の政府関係者を過敏にさせることに少なくとも繋がったという事実があるためです。

この時はあくまでも金など金融アセットとの比較、または、新しい送金・決済手段としての仮想通貨という観点で整理がされていれば、また違った位置づけで評価がされていた可能性はあります。

しかし、少なくともこの時点では多くの人がビットコインをはじめとする暗号資産について、投資対象としての資産性よりもその技術の革新性を評価しており、ここから今まで見たことのないような新しい技術やサービスが誕生することへの期待感があったと実感しています。

私も2016年頃からCryptoやBlockchain関係のイベントに出席するようになりましたが、2016年から2017年にかけては主にテック系の人たちがお互いの技術を語り合うような場でした。

2017年後半から2018年にかけて、こうしたイベントに「スーツを着た大人」がちらほら見られるようになり、金融系の投資会社出身者がCryptoをより語るようになりました。

2019年にニューヨークを訪問した際に現地のゴールマンサックスの投資責任者から「日本は個人投資家と機関投資家の割合はどれくらいですか?」と聞かれたのは今でも衝撃的な質問だと覚えています。日本では99%が個人投資家によるものですが、当時においてアメリカでは50%程度が機関投資家が売買をしているという話を聞き、ここまで市場が変わりつつあるということを強く実感しました。

すなわち、2018年以降にカモノハシが哺乳類から鳥類に実は変わっていたということです。

3.暗号資産の存在価値

ビットコインをはじめとする暗号資産の役割の変遷を前項では説明してきましたが、改めて暗号資産(ブロックチェーン)の存在価値を考えていきたいと思います。

まず、暗号資産の基盤技術であるブロックチェーンの発想は、分散型台帳技術です。従来のデータ管理の発想は中央集権的発想であり、中央サーバーで情報を管理し、ここがハッキングされて情報が改竄されないようにするというものでした。

ブロックチェーンの発想はこの逆で、ネットワークに繋がっている不特定多数で情報を分散管理するという発想です。

この際に大事なことが、「より多くの人が記録している情報」かつ「より長いチェーン」を正の情報として認識するとした点です。この点を入れたことにより、仮に情報を改竄しようと思った場合に過半数以上の情報を一度に改竄し、かつ、過去に遡り改竄する必要があります。これは現在のネット社会においては極めて難しい(または経済合理性が合わない)という観点からブロックチェーンは情報改竄に強いとされています。

また、情報の改竄性が強いという点から、デジタルデータを特定することが出来るようになりました。

一般的なデジタルデータは簡単にコピーをすることが出来ました。コピーコストが実質的にゼロコストなので、複製が容易であったのですが、ブロックチェーン上のデータはAさんからBさんにその情報が移転するとAさんの情報を削除する(正確にはデジタルデータの移転を確認できる)ことが可能になりました。

このことで、デジタル資産に価値を持たせることが可能になり、後述しますがNFTというサービスが生まれることにも繋がります。

このように情報の非改竄性を強みとし、また、デジタルデータが特定できるという観点から、ブロックチェーンはトレーサビリティが高く、また、公開データのため信頼性が高く、また、人手を介さずにシステムで完結するの

でコスト競争性が高いと評価されます。

さらに、イーサリアム等に代表されるブロックチェーンの特徴としてあげられるのがスマートコントラクトです。

スマートコントラクトは「契約の自動執行」とも言われますが、予め契約内容を定義し、その内容をプログラム化しておきます。特定の条件が満たされるとプログラムにより自動的にトークン(Crypto)が移転される仕組みです。このことにより、人の確認を不要として決済がされることになります。

また、契約が不履行の場合はトークンが移転されないのでゼロトラストを実現することが出来ます。ゼロトラストは相手の信用がない場合(与信が無い場合)であっても、取引を実現することを意味しますが、スマートコントラクトを実装することで、一度も会ったことのない相手、たとえ、それが海外の相手であっても取引を実現することが可能になるので、これまで出来なかったサービスがここから生まれる可能性があります。

整理すると暗号資産の価値として以下のような役割が期待されます。

①デジタルデータに価値を持たせる(特定させる)

②情報の非改竄性が高い

③トレーサビリティが高い

④信頼性が高い

⑤コスト競争性が高い(コストが安い)

⑥スマートコントラクト(ゼロトラストの実現)

これらの価値を組み合わせることで、様々な社会的役割が実現してきます。

(1)投資対象としての価値

まず①~④を組み合わせることで、投資対象としての価値が出てきます。

デジタル上のデータではあるものの、情報の非改竄性が高く、透明性も信頼性も高いのが暗号資産の特徴です。あらかじめ、発行量もプログラムで決まっているため、急なインフレリスクも逓減されます。その意味では投資対象としての価値を有しています。

ビットコインのみで2023年末時点の東証10兆円超え企業の時価総額合算である160兆円を超えており、また、1日あたり出来高も5兆円と東証全体の平均出来高3.8兆円を超えています。

様々な暗号資産がある中で、ビットコインとイーサリアムについては一つ抜きんでたアセットクラスとなっており、欧米諸外国でも現物ETFとして評価されている現実を鑑みても、もはやこの2つを金融資産として評価しないというのはその理由を考える方が困難になります。

(2)NFTとしての価値

また、①~④の特徴の中でも、特に①のデジタルデータの特定という観点を強化してNFTが誕生しました。

従来の暗号資産は1ビットコインは1ビットコインであり、他のビットコインと混じると識別が出来なくなりましたが(たとえば1ビットコインが入っていたウォレットに1ビットコインが入ってくると、2ビットコインになり、最初からあった1ビットコインと後から入ってきた1ビットコインは数量として合算される)、NFTの場合はそのデジタルデータ自体が識別されるという特徴があります。

この特徴を活かして、デジタルアート作品が価値を持つようになったり、また、デジタルデータの特定性という観点から「スマートキー」として特定の期間、特定の鍵を開けるためのNFTが使われるようになります。

さらに、ゲーム会社の場合は、これまでは同じゲームの中でしか使えなかった通貨や武器、キャラクターをNFT化することで、そのゲームの外で売買または活用することも可能になります。以前はRMT(リアルマネートレード)としてゲームキャラクターなどの売買は禁止されていましたが、現在はこのルールも改正されており、一定の要件を満たす場合には認めるケースも出てきています。

多くのゲーム会社がWeb3ゲームやブロックチェーンゲームの開発に着手し始めたのはこの点も理由の1つとして挙げられています。

(3)GameFi/スカラー制度

また、①~④の特徴に加えて⑥のスマートコントラクトを組み合わせることで、GameFiおよびスカラー制度という新しい概念が実現するようになりました。

2021年に非常に注目を集めたGameFiがAxie Infinityです。

ベトナム発のゲーム会社ですが、驚異的だったのは以下の売上推移です。

月間の売上(=粗利)が250~500億円を超えたのです。また、Axieが注目されたのは高い収益性だけでなく、社会課題の解決に貢献したという点です。

新型コロナで仕事がなくなった途上国の人たちがAxieをやることで毎月数万円の利益を上げることが出来たとされています。なぜ、これが実現できたのでしょうか。

Axieをプレイするためには3体のNFTを購入する必要があり、当時は10万円程度の初期投資が必要でした。しかし、途上国の人たちは投資資金はありません。そこでスマートコントラクトが価値を発揮しました。

上記でいうところのマネージャーが投資家であり、スカラーがゲームをやる人になりますが、投資家がNFTを購入し、これをスカラーに貸し出します。投資家はスカラーに対してスマートコントラクトでNFTの貸与を行います。あらかじめプログラムをしておくことで、当該NFTはスカラーは移動することが出来ません。マネージャーはいつでもプログラムでNFTを返却する権利があります。つまり、予めこのようなプログラムをしておくことで、1回も会ったことがない相手に対して、資産を預けるということが可能になるのです。

通常の商取引は与信判断が重要でした。与信判断をするにあたり、これまでの実績や資産状況をベースにして判断を行います。しかしスマートコントラクトが実現したのはゼロトラストです。与信が無い相手に対しても取引を行うことを可能にしました。

この点に目をつけ、ゲームギルドというものが大量に立ち上がりました。このことにより、Axieは2021年に飛躍的な収益を計上することが可能となりました。

(4)DeFi

このスマートコントラクトを金融に特化したものがDeFiです。

従来は相手方の与信が融資において最重要事項でした。ただし、スマートコントラクトを実装することで相手方の与信がない中でも投融資をすることが可能になりました。

しかしDeFiにもメリットとデメリットがあります。特に大きかったのがDeFiではないのでDeFiのような設計にして、トークン(Crypto)が入金されると窃取してしまうケースやDeFiシステムへのハッキングなどです。

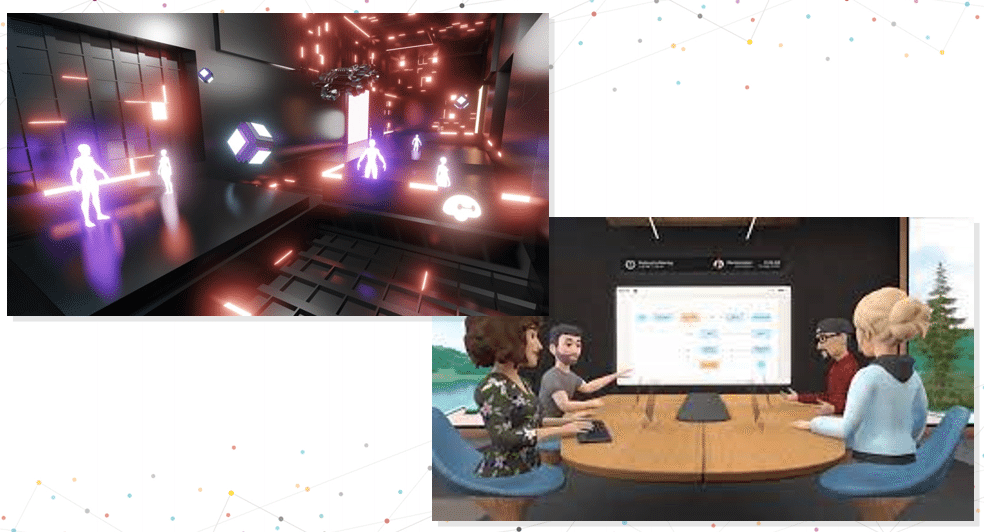

(5)メタバース

また、メタバースも①~④に加えて⑤のコスト競争性が高い点が評価されて現在、様々な実用化がされています。

こう言うと、「え、もうメタバースなんて終わったじゃないか」と思う人が多数いると思います。その考えは実は誤りであり、BtoCとしてのメタバースは人気が下火なのは事実ですが、BtoBとしてのメタバースは今、非常に盛り上がっています。

日本デジタル空間経済連盟 | Japan Digital Space Economy Federation (jdsef.or.jp)

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟はメタバースを含めたデジタル空間の国内最大級の連盟ですが、同連盟で先日行った年次総会では最新のメタバース事例が多く発表されていました。

様々な企業がメタバース上で研究開発をしています。実社会でやるよりも大幅にコストを抑えた研究開発が出来、また、様々なシーンを想定しての実証実験が可能となります。研究開発の場として、デジタル空間は最良の場所となりつつあります。

(6)セキュリティトークン

また、①~⑤の特徴を組み合わせることで金融商品についても従来よりも取引コストを抑制する形で提供することが可能となります。

現在は不動産が中心ですが、これからは様々な金融商品がセキュリティトークンで取引される可能性があります。債権やカーボンクレジットを含めて、通常の金融商品でセキュリティトークン化できないものは無いといってもいいくらい、これから市場規模は増えていくことが想定されます。

(7)ステーブルコイン

法定通貨とペッグをしたステーブルコインについても普及しつつあります。

日本国内でも昨年6月に資金決済法が改正され、法定通貨担保型ステーブルコインについては国内での発行及び流通が認められるようになりました。

セキュリティトークンなどと絡めて、ステーブルコインにスマートコントラクトを機能としてセットすることで、決済・約定の自動化などが実現すれば、さらにステーブルコイン市場は活発になってくる可能性があります。

特に、今では企業取引では納品してから請求書発行をして当月締め・翌月末払いなどが通常の商取引だと思います。これは、人手により支払内容を確認し、経理が仕訳をして、銀行振り込みをする負担を鑑みたら、月末締め・翌月末払いというフローに合理性があるため定着した文化ですが、スマートコントラクト社会になることで、そもそも契約が履行されることを確認して支払を自動化することも可能になります。

給料の支払いも現在は毎月払いが当たり前になっていますが、場合によっては日払いまたは時間払いという概念もこれから出てくるかもしれません。

(8)社会課題の解決

また、私がこの点を強調したいのですが暗号資産・ブロックチェーンの社会的役割の1つとして社会課題の解決にも活用できるという点です。

世界経済フォーラムでは暗号資産・ブロックチェーンの社会的役割を早期の段階から社会課題の解決に使えると評価していました。第4次産業革命センターでもブロックチェーンの必要性は強く提唱していました。

国連開発計画もBeyond bitcoinとして暗号資産・ブロックチェーンが社会課題の解決に活用できると評価をしており、この点は正しく認知してもらうよう発信を続けていきたいと考えています。

4.日本の暗号資産・Web3を取り巻く環境

これまでビットコインの役割の変遷や暗号資産の存在価値などを考察してきましたが、日本の暗号資産・Web3を取り巻く環境はどのようになっているかを確認していきます。

結論から先に言うと、かなりこの数年で暗号資産業界は健全に成長をしてきました。

法律でカバーされた点もありますし、自主規制規則として業界自らが様々なルールを課して業界の健全化のために取組みをしてきました。

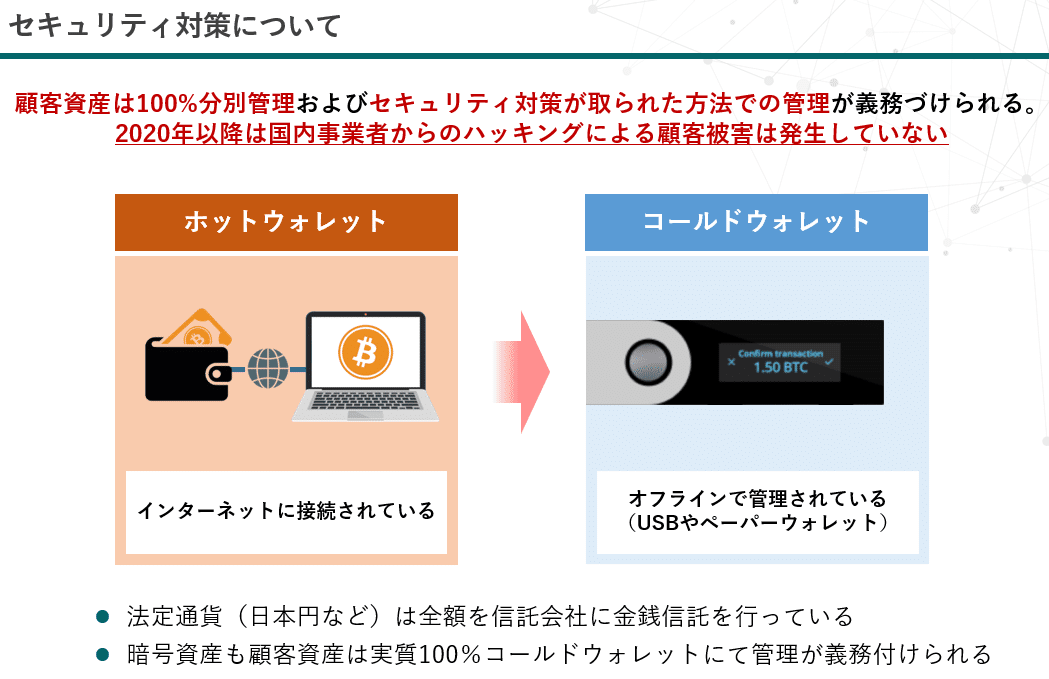

一番大きな点はセキュリティです。暗号資産というとハッキングのイメージが付きまといますし、現在も海外やプライベートウォレットからのハッキング被害は起きていますが、日本国内の登録事業者からは2020年以降はハッキングによる顧客被害は発生していません。

現在は顧客資産は実質100%コールドウォレットで管理しており(ホットウォレットで管理する場合は、同等の資産預託が義務付けられる)、外部からのハッキングリスクを大幅に逓減しています。

当初は100%コールドウォレットでの運用は不可能と思われていましたが、各社の努力によりこれが現在は実現しています。

また、マネーローンダリングやテロ対策についても厳格な対応をしています。改正犯罪収益移転防止法や外為法などにも適切に対応をしており、現在は主要先進国の中でも最も進んだ対応をしています。

このような点もあり、自民党及び日本政府もWeb3を骨太方針や国家成長戦略に入れるなど前向きに評価するようになっています。

PowerPoint プレゼンテーション (taira-m.jp)

今年も引き続きWeb3ホワイトペーパーとして暗号資産を含めたWeb3周りについて、さらなる改善に向けて取組みを提言を受けており、本件については事業者および認定自主規制団体としても二人三脚での対応実現を考えています。

特に改善要望の高い点については以下だと認識をしています。

①税制改正

一昨年、去年にて暗号資産の法人の期末保有課税問題については自社発行分、第三者発行分を含めて解消に向けて動くことが出来ました。

しかし、日本国内においては90%以上が個人取引であり、現在は暗号資産取引は雑所得扱いで総合課税となり、損失繰越も出来ないことから単年度で最大55%の課税がされてしまう現状があります。

この点については、現在進行形で協議を積み重ねていることもあり、現時点では詳細について語ることは控えますが、最大のイシューは「暗号資産の社会的役割」になってきます。

本Noteにても説明をしてきましたが、以前はビットコインは決済手段・送金手段としての役割が期待されていました。実は2017年にはビットコインの取引は消費税課税にするべきか否かといった議論がありました。ビットコインの取引をする際に国内外の区別をすることが困難であること、また、海外との取引時に消費税分について控除するのか繰越還付を受けるのかなどで実務面でも不合理という観点もあり、消費税非課税になったのですが、この際に「仮想通貨は支払手段だから消費税を非課税にする」という整理がされました。

ここで「支払手段」という整理がされたことで、「支払手段=通貨=総合課税」という法的整理がされました。

しかし、カモノハシが何類か定義をするのが難しいように、ビットコインそして他の暗号資産はその性質から様々な側面があります。

以前は確かに支払手段としての側面がありましたが、その役割は現在はステーブルコインが担うようになってきており、ビットコインやイーサリアムは金融アセットクラスとしての側面が高くなりつつあります。

この数年間で暗号資産の社会的役割は変遷を遂げてきたのです。この点をどのように再評価していくのか、それこそが税制改正における議論に最重要な事項になります。

また、財務省及び税務当局の考えとして「税制優遇をするからには国民理解を得る必要がある」という当局側の理屈があります。この理屈が正しいのかどうかは別として、実際にこの点に我々は真摯に向き合っていく必要があります。

・既に日本国内の暗号資産口座数が1000万口座となり、国民の10人に1人が暗号資産を保有するに至っているという事実があること

・海外ではビットコイン、イーサリアムが現物ETFとして承認されており、市場規模や出来高からも金融アセットクラスになっていること

・一部の暗号資産は上記のように金融アセットクラスになっており、長期分散投資の観点からも投資対象とすることに一定の合理性があること

・税改正をすることにより、海外流出していた暗号資産が国内に回帰する可能性があること

など様々な見解が現状では挙げられるようになっています。これらの点を丁寧に説明をし、また、暗号資産業界が過去の負のイメージを払拭できるように引き続き健全な成長をしていくことが何よりも重要なことだと考えています。

また、本Noteでも過去のビットコインや暗号資産の変遷をなるべく分かりやすく整理したつもりですが、多くの人に正しく暗号資産の変遷や現状を理解頂くことが、国民理解を広く得るという観点でも大事だと思います。

②現物ETFの承認

アメリカ、香港、ロンドンなどで承認されているように、現物ビットコインETFや現物イーサリアムETFの承認についても多くの要望を頂いています。

この点については法律改正ではなく投信法施行令を改正し、暗号資産を特定資産に含めることで法制度面での対応は可能となります。

こちらについても前項同様に暗号資産の社会的役割、特に、今回対象となるのはビットコインまたはイーサリアムに限定されるはずですので、この2つの暗号資産について適切に現状がどのように評価され得るのかを関係者に理解を頂くことが重要だと思っています。

③レバレッジ改正

これは一見すると業界関係者のためだけに関係すると思われてしまいますが、実はレバレッジ改正及びこれに伴う日本国内の流動性回復というのは日本の暗号資産市場を健全に成長させるために非常に大きな意味を持ちます。

2017年4月の時点では世界のビットコイン取引量の50%が日本円でした。当時はレバレッジが最大25倍でしたが、2020年に金融商品取引法が改正されて段階的に最大2倍になりました。その結果として、現在は世界のビットコイン取引量の1~3%しか取引がされていません。

なぜ、レバレッジを上げる必要があるかというと、流動性を高めるためです。流動性が高いと顧客は買い約定の際にはより安く、売り約定の際にはより高く売買が出来ます。すなわち、大口顧客はより流動性の高い市場を選んで取引をするようになります。

かつての日本はまさに、流動性が高く海外からも注目をされていましたが、現在は我々事業者でさえもカバー取引のために海外事業者を活用せざるを得ないという状況になってしまいます。つまり、レバレッジを適切な範囲でより大きくし、流動性を高めることで日本の暗号資産市場がより魅力的なものになります。

いくら綺麗な店を作っても、商品が少ないと顧客は入ってくれません。せっかく今、綺麗な店になっているので、しっかりと商品を揃えていくべきというのが我々の考えです。

また、これは日本国内へ資産を回帰させることにも貢献します。冒頭に現在は日本国内の利用者預託金は3兆円と言いましたが、これは暗号資産市場全体からすると1%程度に過ぎません。

本来はより多くの資産を日本人は持っているはずですが、現在は一定数量以上が海外に流れてしまっています。税制改正とレバレッジ改正を実現することで、日本に資産を増やすことに貢献できると確信しています。

④多様なライセンス形態

諸外国を見ると、Cryptoについてのライセンスが多様であることが分かります。「交換業」としてのライセンスもあれば、「カストディ」「ウォレット」など5~7種類程度のライセンスが存在しているケースが大半です。

これに対して、日本では暗号資産交換業は1つのライセンスしかありません。また、このライセンス取得は一定以上の経営管理態勢の整備など中々ハードルが高くなります。

もちろん、業界としてセキュリティやAML/CFT強化は最重要事項なので、これを譲る気はありません。しかし、ゲーム会社やベンチャーキャピタルがより暗号資産市場やWeb3市場に参入するにあたり、多様なライセンス形態は導入を検討していくべき点になります。

既存のライセンス事業者との提携を前提にするなどを含めて、この点は柔軟に対応をすることで、より暗号資産のマスアダプションが進むと考えています。

5.日本のために出来ること

本Noteで述べてきたことについて、私自身が暗号資産交換業の代表者であり、また、認定自主規制団体の代表という立場から、「暗号資産業界のために動いている」という見方がされてしまうことは事実だと思います。

ただ、私自身がこれまで20年以上チャレンジしてきたことは、「頑張る人が報われる」社会を創るということであり、日本を元気にしていきたいという思いです。

実際に2002年から社会起業家という概念を浸透させる取組みをしてきて、10年程かけて社会起業家は現在は1つの職業として認知されるようになっています。

2003年からスタートアップ投資を行ってきて、当時は「ただのギャンブル」と非難されてきましたが、今ではスタートアップ育成5か年計画として国策になっています。

2011年から事業再生を始めた際にも、一度失敗をした個人や会社は中々立ち直ることが出来ませんでしたが、再生できることを証明してきました。

これまでの経験から、1つの価値観が変わり、浸透されるまでに10年程度かかるものと理解をしています。

10年前には非常識と思われていたことも、取組みを継続することで徐々に再評価され、10年後には当たり前になっていくということをこれまで経験してきました。

このような点から、2026年までに暗号資産について様々な改正を実現していこうということを2016年に暗号資産業界に関わることを決めてから自分自身の目標にしていました。取組みをはじめて8年間、前進できた点もあれば、まだ中々変わらない点もあります。

ただ、社会は変えられるということを誰よりも身をもって経験しているので、引き続き取組みをしていきます。これまでもそうでしたが、今回も幸いなことに多くの仲間が一緒にその実現に向けて動いてくれています。自分自身が出来ることは、あくまでもその中の一人として、出来る取組みを実現していくことに過ぎませんが、本Noteを読んで「一緒に変えよう」と思ってくれる人が一人でも増えたら嬉しいです。

なお、最近発表されたデータで2023年のデジタル赤字が5.5兆円というニュースを見ました。観光などインバウンド収入が4.2兆円と増えている中で、サービス収支全体では2.4兆円の赤字となりました。

まさにこのデジタル赤字を削減し、サービス収支全体で黒字化にするためにも暗号資産業界が貢献できる点は大いにあると考えています。このような観点も含めて、日本のために我々が出来ることをこれからも考え、また、行動していきます。

2024年5月21日 小田玄紀

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?