Slackチームに伝えたかったこと2024-データ活用の転換点にいる私達について-

先日ちょっとお呼ばれしまして、Slack Japan & Korea Global Sales & Success Offsiteという空間でお話ししてきました。簡単に言うと日本&韓国のSalesforce社のSlackチーム全員を集めましたというイベントでしたね。非常に盛り上がっていた!

本日はSlackの日本&韓国チームのGlobal Sales & Success Offsiteってやつに登壇させていただきました。

— George リバネスCIO/リバネスナレッジ代表 (@geeorgey) March 13, 2024

資料についてはいつもの https://t.co/emKYhGpnFU にくっつけておきました

Slackを使うことで、コミュニケーションコストが、組織の資産へと変わるよね?という期待を投げかけてあります pic.twitter.com/PUam9Qz6Mt

当日のプレゼン資料はこちら。40分くらい

まとめ

長くなるので先にまとめてしまうと以下の話しをしています

リバネスからの子会社でITを請け負うリバネスナレッジを作ったよという話し

相談あったらいつでもどうぞ

利用開始してから9年、ついに公開チャンネル利用率が99%に到達

コミュニケーションツールは組織のカルチャーに大きく影響する

組織は息をしているだけでコミュニケーションコストを支払い続けているよ

生成AIによって支払ったコストからValueを回収できるようになる時代がやってくると思うよ

未来を想定したプラットフォームを使ったほうが良いよね

Why Slack?

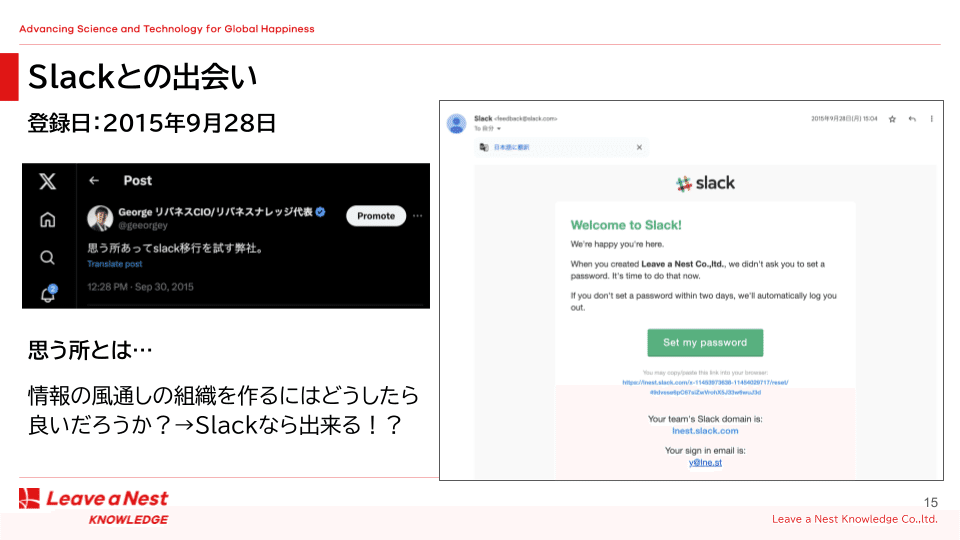

2015年当時にメインで使っていたのはGmailにくっついていたGoogle Meetsでした。メーラーの横でちょろっとチャットができますよってやつです。

これの前はメーリングリストを使っていました。Googleグループで作ったやつです。

Gmail/Group/Meetsに共通することは何かというと、連絡先がホワイトリスト管理されるというものです。

メールは宛先に入っている人にのみ届きます。メーリングリストもリストに入っている人にのみ届きます。Meetsも同じで、チャットルームに入れた人だけが情報にアクセスできるという形でした。これじゃだめだよなと思っていたのがこの時期だったんですよね。

ホワイトリスト管理からの脱却:情報の風通しの良い組織づくり

このホワイトリスト管理というのは、情報セキュリティ的には良いのかもしれないのですが、情報を分断しがちです。別に全員が知っていて良いよねという情報ですら分断してしまうのです。いわゆるデータサイロというやつですね。

40名を超えたくらいのタイミングでしたが、このままではコミュニケーションコストが上がりすぎるという懸念がありました。情報は基本的に公開されていて、自分がほしいときに取りに行くことができる方が絶対に良い。リバネスはそういう人材を採用しているし、手取り足取り誰かが教えるなんてことはそもそも望んでいる人がいません。

そんなときに出会ったのがSlackでした。情報の管理の思想がぜんぜん違うところに衝撃を受けつつ、求めていたのはこれだよ!と一瞬で導入を決めました。

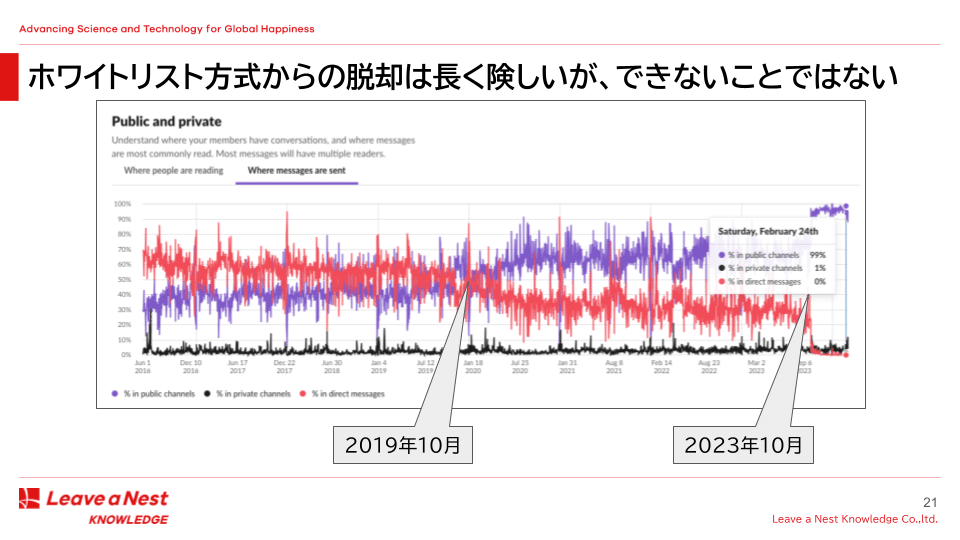

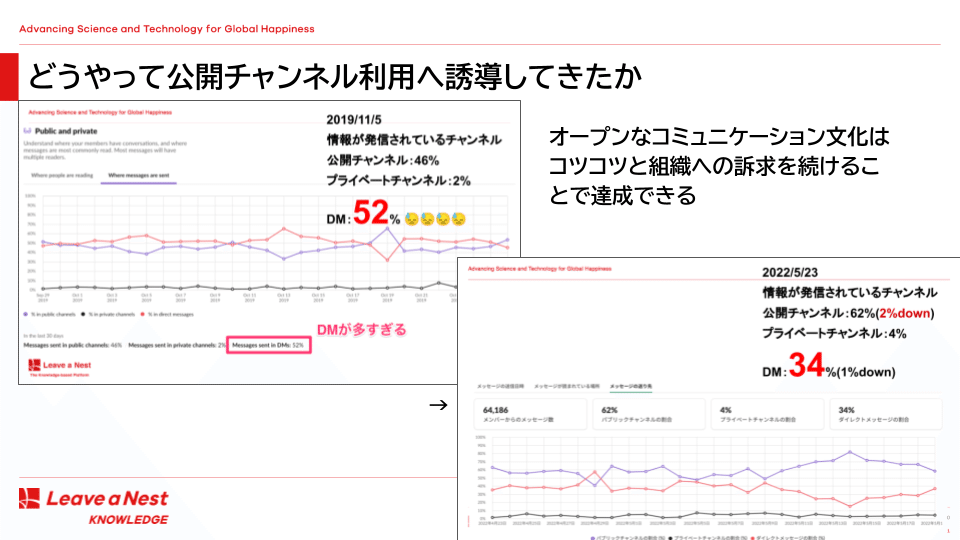

これは弊社のSlackアナリティクスですが、赤線はダイレクトメッセージです。紫が公開チャンネルでのやり取りで、黒はプライベートチャンネルです。

そうです、利用当初はDMが多かったんですよ。つまり、Slackを使ってコミュニケーションをしているが、非公開になっているやり取りがほとんどだったんです。GoogleMeetsのノリをそのまま引きずってしまいました。これを逆転させるために試行錯誤をしています。

DM率が高すぎるよ!俺達が向かう方向はそっちではない!という話しを全社的に通達。その後何度も何度も今の状態についてのスライドを作り、SlackのGeneralチャンネルに公開していきました。

こうすることでパブリックチャンネルでのやり取りが7割まで到達。3割はしかたないかなぁと思っていました。

最後の砦

この3割がどこから来ていたのか。僕が見落としていたのは海外メンバーでした。シンガポール、マレーシア、フィリピンと、彼らに向けて情報の公開性の価値について訴求したことがなかったんですよね。

これは、弊社のグループ開発チームにお願いしました。

そうすることで最終的に99%がパブリックチャンネルでやり取りされるようになったのです。

なんで情報の公開性にこだわっているのか

これには一つのポリシーみたいなものがあります。

日々の仕事の中でどうやっても発生するのがコミュニケーションに支払うコストです(主に時間ですね)。これは息をしているだけで出ていくコストと言っても過言ではありません。

リバネスではこのコミュニケーションにかけたコストを回収したいと思っています。そうです、コミュニケーションコストを資産に変えるのです。

それってどうやってやるのという話につながるのですが、これまではコミュニケーションで蓄積してきた情報って、ほぼ死蔵されていたと思います。たまに検索で使うかくらいなかんじでしょうか。膨大なテキストを読むことは現実的に不可能です。

しかし、今は生成AIがいるじゃないですか。大量のインプットから美味しいところだけを抽出するようなお仕事が得意な大規模言語モデルってやつが、人類の味方についているのです。

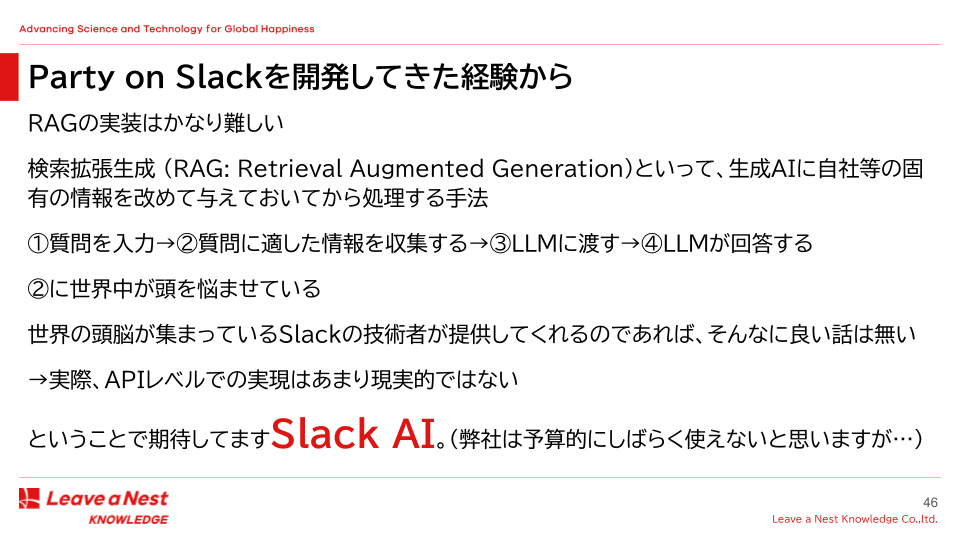

Slackは長く使えば使うほど検索が役立たずになっていくと多くの人が言います。僕自身はそれほど感じないんですけど、一般的にはそうらしい。使い方の問題もあるかもしれない。

でも、今後生成AIが入ってくることによって、投下したテキストをそのまま読むのではなく、SlackAIがよしなにまとめてくれるようになる訳。

僕はこの使い方は理想だなと思っています。計算リソースを使ってほしいものを得ることができるのです。

というわけで期待してるよSlack AI!

みたいな話しをしてきました。

我々人類はデータ活用の転換点にいます。これをうまく乗りこなせるかどうかで大きく生産性が変わってくるでしょう。

個人的には兎にも角にも楽をしたいと思っていますので、うまいこと使いこなせるように自分も組織も導いていけるように頑張りたいですね。

いいなと思ったら応援しよう!