ゲーム分析#04_Phasmophobia

1. はじめに

今回はPhasmophobiaを分析していきます

今回の目標は、

1. 他のホラーゲームとシステム面でどのような違いがあるのか

2. その違いからどのような体験の違いが生まれているのか

3. なぜPhasmophobiaはヒットしたのか

の3つに注目して分析していきます。

2. 基本情報

・タイトル Phasmophobia

・ジャンル 捜索ホラー

・人数 1~4人

・発売年度 2020年9月19日

・ハード PC(Steam)

・価格 1420円

・開発・販売 Kinetic Games

・売上 2021年のSteamの売り上げランキング26位

3. 主体性構造モデル

いつもの主体性構造モデル。

わかったこと

・①ゴーストルームを見つける②ゴーストの正体を特定するという短期的な明目標の設定があること

・②フェーズで多くの創発があること

→多くのホラーゲームでは、「創発より進行」なゲーム進行のデザインだと思う。

・発見の楽しみが多く、「探検・探索が楽しいゲーム」であること

わからないこと

・ホラーがどのように楽しさにつながっているのか

→目標ベースの主体性構造モデルでは、受動的な要素の分析が難しいため

・プレイヤー感のつながりがどのように楽しさにつながっているのか

→ホラーゲームと雑談がどのように絡み合うのかの説明が必要

4. マキネ―ション

続いて、他のホラーゲームと違って、Phasmophobiaがどのような創発を

生み出しているのかを考えるために、マキネ―ションを使っていきます。

「目的ベース」の主体性構造モデルと異なり、「リソースベース」のマキネ―ションでは、複雑なリソースの動きから、創発を見ることが得意です。

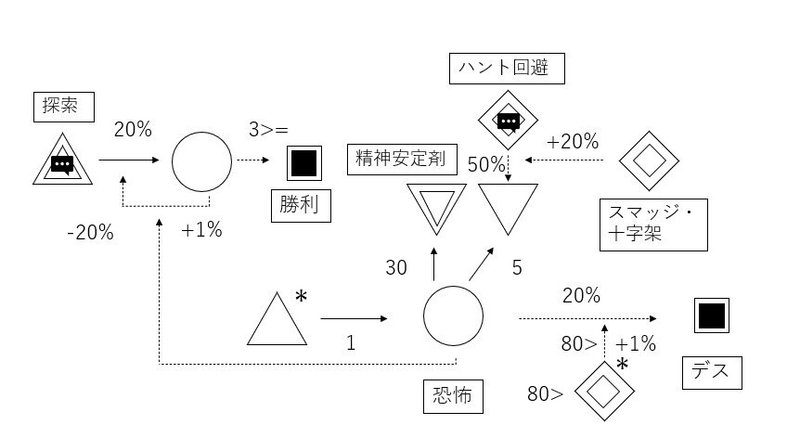

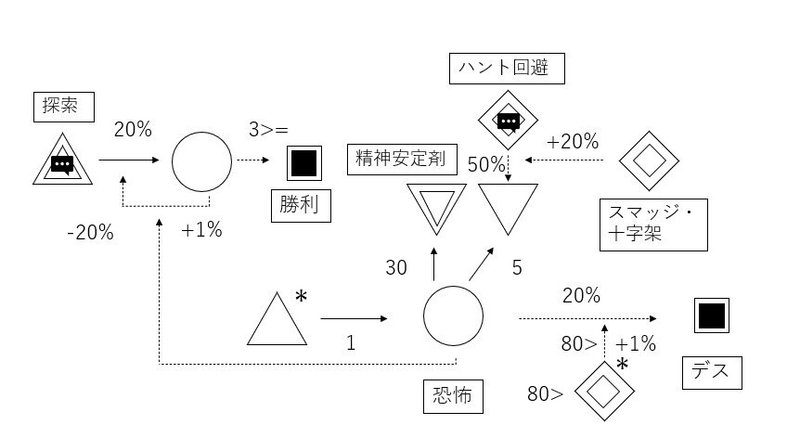

図2はPhasmophobiaを簡易的に再現したマキネ―ションです。確率はイメージとしててきとーに当てはめてます。

(初めて使ったので、ミスあるかも…)

具体的な機能の説明には時間がかかるので、要所をピックアップして考えていきます。

まず、図3はPhasmophobiaの勝利条件を簡易化したものです。

探索を実行すると、60%の確率で証拠を発見することができ、

証拠が3種類集まると、勝利となります。

ただし、証拠が1つ集まるごとに、次の証拠が見つかる確率は20%ずつ

下がっていきます。

つまり、現状を安定化し、プレイヤーが有利になりすぎないように調整する

破壊的な負のフィードバックループであることがわかります。

これは、実際のプレイでは7つある証拠の候補から、重複しないように3つの証拠を見つけ出すため、証拠を見つけるほど、次の証拠の発見が困難になるという再現です。

証拠が出ないことの確定(スピボはないかな。とか)は簡易化したかったので想定していません。

ライティングとか、なかなかしてくれなくて確定とれないこと多いですし…

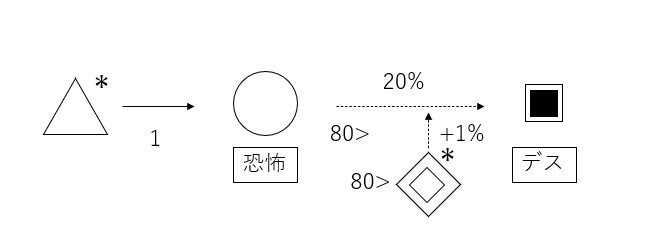

次に、図4は敗北条件を表しています。

図示しやすくするために、ゲーム内の「正気度」を「恐怖」に置き換えています。時間経過で自然に恐怖が増加していき、恐怖が80を超えると、一定時間ごとに20%の確率でデスが発生します。

また、時間経過によってデスする確率が1%ずつ上昇していきます。

つまり、現状を不安定化し、プレイヤーを負けさせようとする

破壊的な正のフィードバックであることがわかります。

ここからわかるように、基本的に進行度と時間経過によってプレイヤーを負けさせようとするフィードバックループが回るので、限られた時間内で証拠を見つけることがミッションであるといえます。

ここに図5のハント回避を追加します。

ハント回避を実行すると、50%の確率で恐怖を5除去できます。

(疑似的にデスが遠のく)

ここのハント回避がプレイヤーのスキルが問われる遊びの部分で、プレイヤーの行動によって遊びの幅が出る場面です。

また、図6のようにここにアイテムを追加してみると、

恐怖を取りのぞいたり、ハント回避の成功率を上昇させることができます。

また、ここではスマッジも十字架も確実に成功するようになっていますが、

実際では上手く発動させることもプレイヤースキルに依存します。

ハントひとつ取っても、立ち回りや駆け引きの要素を持っています。

このように、ハントを軸にしてPhasmophobiaの遊びが創発していることがわかります。

最後に最初の図2に戻ってみましょう。

これまでの図を合体させたものですが、変更点が1か所だけあります。

それは、「恐怖」が上昇するだけ「探索」の確率が上がっていることです。

これは、ゲーム内でプレイヤーの正気度が下がったり、時間経過によってゴーストの動きが活発化して証拠が見つけやすくなったり、そのゴースト固有の特徴が現れたりするためです。

ここまでをまとめると、

「探索」と「ハント」の二つの要素があり、それぞれにフィードバックループが回っている。加えて、「恐怖」の増加というリスクが「探索」の成功というリターンになるフィードバックでこれらはつながっていることがわかりました。

5. ゲームシステムの考察

ここまで見てきたゲームデザインの特にシステム面の考察をしていきます。

鍵となるのは、Phasmophobiaの持つ創発性の高さだと考えています。

考察する点は大きく2つです。

Phasmophobiaが創発型を採用している理由と、反対に他のゲームが進行型を採用している理由

創発型だからこそできること

まず、ホラーゲームで進行型(創発の要素は持っているが弱い)を採用する一番のメリットは、ゲームデザイナーがプレイヤーの体験を管理しやすい点だと思います。

プレイヤーに「恐怖」を感じてもらい、感情を揺さぶることが重要なホラーゲームでは、怖いシチュエーション、タイミングを計算してこそ

「最大火力のホラーで殴る」が成立すると思っています。

そのために進行型を採用するのです。

反対にPhasmophobiaは万全に整えられた状態からの高火力が飛んでくることはないものの、正気度が下がってしまえば、「突然の恐怖」に襲われる可能性があることが特徴です。創発型ゲームの特徴として、ワンプレイですべてを遊びつくせないために、繰り返しのプレイを前提とします。しかし、決まったところでの驚かしは、初回だからこそ効果があるもの。いつ来るか分からない怖さがPhasmophobiaの繰り返しのプレイの中に刺激を与えてくれる要素なのだと感じます。

次に、創発型だからこそできることは、ゲームシステムの中に自然に「ハント」が入ってくることです。

一般的な進行型のゲームでは、一度ゴーストなど「ホラーなやつ」に出会ったら、基本は逃げの一手で、逃げきれたら次の行動に移ります。

しかし、Phasmophobiaでは、正気度が下がってくると、いつ襲われるかわからないリスクを冒しながら、証拠集めを進める必要があります。ここまでは進行型のゲームでも大差ありません。

しかし、進行型のゲームと違い、ハントが始まったら決まった安置に必ず間に合うように設計されていないのがPhasmophobiaです。

つまり、今ハントが始まったら大丈夫かどうかのリスク管理や逆にリスクを避けて探索が遅れると、どんどん正気度が下がって、ゴーストが活性化していくのです。

ここからわかることは、Phasmophobiaはプレイヤーのペースでゲームが進行するのではなく、時間や空間の制限を受けながら、ゲームシステムの中でプレイヤーがどう振る舞うかが問われています(意思決定の遊び)。

6. Dead by Daylightとの共通点から考えるPhasmophobiaがヒットした理由

続いて、Phasmophobiaがなぜこれだけヒットしたのかを考えていきます。

その上で、類似したタイトルにDead by Daylightがあると考えました。

Dead by Daylightは1 vs 4の非対称対戦ゲームで、ジャンルも遊び方も異なりますが、大きな共通点があります。

それは、ホラー要素を持つゲームで、パーティーゲームになることができる点です。

ここでいうパーティーゲームの要素は、以下の要素を持ったゲームです。

多人数で遊べる

同一空間にすべてのプレイヤーアバターが存在する

ゲーム開始から比較的すぐにマルチプレイが可能である

協力もしくは対戦の要素を持つ

操作が比較的シンプル

始めたばかりのプレイヤーでも役割を持てる

オンライン上でパッと集まって遊ぶ上で重要なこれらの要素を持っており、

「ホラー」という盛り上がれる要素を兼ね備えているのがこれら2タイトルの共通点です。

友達と遊ぶのに適している と 友達とだからこそ遊びたい(一人は怖い)

を兼ね備えているのがこれらのゲームの強みで、ヒットする要因となったのかなと感じます。友達と気軽に遊ぶにはFPSなどはハードすぎるけど、かといって刺激的な体験が欲しい方にピッタリだったと考えられます。

また、比較的シンプルでFPSほどの操作精度を要求されないこともあって、

一人で遊ぶにしてもハードルが高くなりすぎず(人によってはホラー要素で高いですが…)創発型のゲームなので繰り返し遊ぶことができる点も大きいと感じました。(前半パートの分析は一人で遊ぶ時の楽しさにも関係します)

6. まとめ

今回は、

1. 他のホラーゲームとシステム面でどのような違いがあるのか

2. その違いからどのような体験の違いが生まれているのか

3. なぜPhasmophobiaはヒットしたのか

の3つの疑問に対し、

創発性の高さから生まれる意思決定の遊び

「最大火力」と「突然の恐怖」の違い

パーティーゲーム×ホラーゲームの強み

といった回答となりました。

今回は以上となります~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?