アマ低級が考える将棋の序盤・中盤・終盤の目標

将棋には「序盤・中盤・終盤」があると言われますが、序盤・中盤・終盤で指し手や考え方が異なってきます。

アマ低級がソフトと指し続けて考えた、序盤・中盤・終盤に目指すそれぞれの目標を書きます。

居飛車・振り飛車や特定の戦型に限定はせず汎用的な考え方です。

序盤の目標

■玉を囲う。

終盤は玉を囲う時間的猶予がないため。序盤は相手の攻撃陣形が整ってないため、時間的猶予がある序盤に玉を囲う。

■角道を開けるか締めるか決める。

角道オープン

先手なら76歩、後手なら34歩。

角道オープンは攻撃的な戦術(急戦志向)。

角道オープン=角交換で角を手持ちにすることを歓迎=いつでも角の打ち込みがある=時間の流れ方が速い。

角道クローズ

先手なら66歩、後手なら44歩。

角道クローズは守備的な戦術(持久戦志向)。

角道クローズ=角交換を拒否=角の打ち込みが当分ない=時間の流れ方が遅い。

■飛車を初期場所のまま使うか、横に位置を動かすか決める。

横に位置を動かすのは、玉をその場所に動かしたい、飛車を角と連動させて攻撃させたいなど幾つかの含みがあるが、1手余計な手を指すとも考えられる。

飛車を初期場所のまま使うのは敵の角頭に直通しているためそのまま突破すれば勝ちに近付けられるし、飛車の移動に余計な手を使わずに済むなどのメリットがある。

飛車を横に動かすのは振り飛車(三間飛車・四間飛車・中飛車・向かい飛車)。

飛車を初期場所のまま縦に使うのは居飛車。

振り飛車と居飛車で全く考え方が変わるので、どちらかに固定して指し続けたほうが良い。

振り飛車・居飛車どちらも標準以上に指せる人はオールラウンダーという。プロ棋士でも羽生善治九段など一部の棋士しかオールラウンダーはいない。

■端の歩(先手なら16歩、96歩)を突くか決める。

振り飛車で美濃囲いなら16歩を突いておくなど。

15の角の打ち込みを防御、玉の逃走ルートを広げるなど色んな含みがある。

■金・銀を動かす。

玉を囲うのに関連する。

攻撃側のエリアの銀は前に進出。

防御側のエリアの金銀は玉の周辺に集結させる。

但しあえて金銀を離散させてバランス的に配置する作戦もある。

余った金や銀は攻撃的に前に使ったりその時によって指し方を変える。

■角道オープンの場合、弱点となる角頭を防御する。

76歩・77角型なら67銀などで75歩など角頭への攻撃をブロックする。

(敵の歩が76歩と出てきても76銀と取れるようにしておく。)

■序盤の完成形を目指す。

例えば角道クローズの四間飛車なら

16歩・28玉・38銀・49金・58金・66歩・67銀・68飛車・76歩・77角

の基本形を目指す。

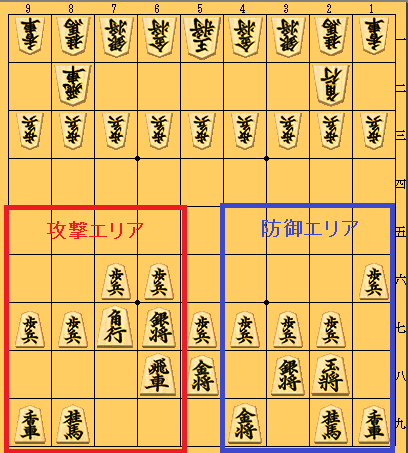

【角道クローズ四間飛車の基本形】

※16歩・28玉・38銀・49金・58金・66歩・67銀・68飛車・76歩・77角型の意味が分からない人は以下のように考える。

―防御エリア―

16歩……端歩を突いて玉の逃げ道を拡げている

28玉・38銀・49金……美濃囲い(人間的には美濃囲いと覚えるのが一番速い。)

58金……美濃囲いに金をくっ付けて囲いを強化している(このようにベースの形を経由して徐々に囲いの進展をさせていくのは普通。)

―攻撃エリア―

66歩……角道クローズした

67銀……角頭を守るために銀が上がった

68飛車……四間飛車という振り飛車の戦型

76歩……角道を一旦空けた(66歩でクローズしているが、将来65歩で角の稼動域を開放する狙いもある。)

77角……敵の85歩に対して86歩の地点を守るために角を斜めに上がった

(敵が86歩としてきても、自分の87歩と77角の2枚が86の地点に効いているので、敵は飛車で突破出来ない。)

これを一言で表しているのが「四間飛車で美濃囲い」。慣れると、1筋歩突き型の四間飛車で美濃囲い、角頭は67銀でガード、というだけでも上の形が浮かぶ。いわゆる基本形を覚えていれば、「玉は28で飛車は68にいて・・・」と一々、駒の配置を考える必要はない。

中盤の目標

■双方の序盤の形によって毎回戦いが異なるので、抽象的な指針を設定して中盤に目指す目標にする。

基本は歩と銀の連携で敵陣(3段目)の突破を目指す。

下のように3筋で歩がぶつかっている。敵の歩は35に進出してくるが。

46の銀が敵の歩を取って前進。

自分の銀が敵の駒を取りながら前進するのはいい形。

もし、敵が3筋の歩を取ってこなければ、こちらから敵の歩を取って歩を前に進められる。

歩・銀・角・飛車などが敵陣を突破して成り駒になる事が最初の目標になる。

歩・銀・飛車の連携で敵陣を突破する典型的な作戦が「棒銀」。

■飛車先の歩を交換する。(飛車の稼動域が敵陣に届くようにする。)

歩を前に進める。歩成りを目指す。

と金(成り歩)と敵の高い駒を交換する。

自分の陣地の攻撃エリアの歩を敵の歩と交換する。

■大駒の稼動域を広げる。

大駒を敵陣に成る。

大駒を成って敵陣の桂馬や香車を取って戦力を増やす。

■駒損をしないように考える。

駒の価値の基本は飛車>角>金・銀>桂馬>香車>歩。

自分の飛車で敵の角を取りに行って飛車・角交換になるのは(基本的には)「駒損」ということ。

自分⇒1手+角 飛車がいた稼動域への利きが消滅 敵の角がいた稼動域への利きが消滅

相手⇒0手+飛車 角取りをした駒の座標移動とその駒の稼動域の利きが残存 角がいた稼動域への利きが消滅

例外的なのは2枚換え。大駒(飛車/角)と金・銀の交換は「2枚換え」と言い、2枚換えの方が通常は有利とされる。

■なぜ金銀が駒得なのかは、金銀が接近戦に非常に強い駒のため。

玉周辺で小回りを活かして守備に働いたり、敵玉への攻撃、詰みの局面で使える場面が非常に多い。

桂馬は強力だが、前に利きがないため歩で取られないように他の駒のサポートが必要。

香車は横や斜めに回避できないので、歩の連打で位置をずらされたりして対処されやすい。

単騎で働きが見込めて、成らなくても前・横・斜めへの効きが最初からあるのは小駒では金銀だけ。

■「手筋」を使って有効手(コンボ的な連携)を指す。

「駒の両取りをかける」

「大駒と成りの両取りをかける」

「敵駒を歩で移動させ無意味な場所に移動させる」

「敵駒を歩で移動させ空間を空ける」

「金と飛車の斜め裏に銀や角を打つ」

「飛車取りと成りの両狙いで斜め裏から角を打つ」など。

■敵の攻撃の手を受ける。

受けの手は最初はかなり難しいので、攻める方法を考えるほうが良いかも。

結局、攻め合いになると、攻めミスや受けミスが出た方が負ける。

(ソフト相手では受けのミスをほぼしないので難しいが。)

明らかに受ける手としては、自桂馬が進出して敵銀(桂先の銀)に取られそうな場合、自桂馬の後ろに自歩を置いてガードさせる、などのケース。

(敵銀は自桂馬を取ると自歩に取られる形になるため、銀・桂馬交換になり敵に駒損を強いる事ができる。)

例えば下の局面のように45の桂馬が44の銀に狙われている(桂先の銀の形)ので、46に歩が上がって桂馬を下から支える。

もし敵が銀で桂馬を取って来ても歩で銀を取り返せる。

こちらからすると「銀桂交換」になるので駒得になる。

■敵の動けない駒を攻める。

角と敵玉のラインの間にいる駒を攻めるなど。

■敵陣に歩を打って攻めの拠点を作る。

■持ち駒を増やす。

盤上の無意味な場所にある駒よりも、盤上のどこにでも出せる持ち駒の方が圧倒的に価値が高い。

終盤の目標

■終盤は序盤に比べて駒への当たりが強くなってくる・自陣に敵駒が侵入してくるため時間の流れ方が速くなる。

そのため序盤には指せたような悠長な手を指せなくなる。

逆にいうと、大勢にすぐ影響しないような手は、時間の流れ方が遅い序盤に指しておく。

■敵の玉を追い込んで詰ませる。

詰めろ(次に受けの手を指さないと詰み)の手を考えて指す。

「腹銀」や「一間龍」などの必殺形を敵の陣地内で作って敵の玉を追い詰める。

■敵陣の歩、敵陣の横に効いている龍、斜めから玉まで効いている角、5段目から敵陣の3段目まで効いている桂馬などを攻めの拠点にする。

■攻めの拠点から敵の玉の周りの金銀を剥がしていく。

■王手をかけると敵は攻撃の手を指せないので、また自分のターンが回ってくる。

「王手は多手」(自分の造語です。)

王手をかけるほうが多く手を指せる分有利。

王手をかけつつ、敵の陣地の駒の両取りをして戦力差を大きくしていく。

(王手何とか取りで敵は逃げるか合い駒しかなく、自分は両取りを掛けて敵駒をリスクなしで取れる。)

■最終的に盤上の攻めの拠点と持ち駒の戦力で敵の玉を動ける場所をなくす。

知っておきたい将棋のメカニズム

将棋のメカニズムとは

「▲26歩△84歩で互いが直線で攻め合ったら先手が勝つ」等の将棋の基本的なメカニズムのこと。

改めて別の記事にしたいが、ここではメモ書き程度に書いておきます。

・「▲26歩△84歩・・・で互いが直線で攻め合った場合は先手が勝つ」

※互いが真っ直ぐ攻め合うと▲21飛車成りで先に後手玉に王手がかかるため。後手は一度受ける必要があるが、先手はその間に自陣の敵駒を取って脅威を取り除けるので後手必敗形になる。

・「▲26歩△84歩・・・で互いが直線で攻め合って後手が一度△24歩と取り返した場合は後手が勝つ」

※先に後手が1歩を入手するため。先手の角が逃げられない。

・「先手が居玉(59)のときに▲24飛車と出ると△15角で王手飛車取りがかかる」

※59玉型だと常に▲24飛車の時にこの筋がある。

・「敵駒の受けと同数の攻めだと突破出来ず受けられてしまう」

※敵味方の駒が同数で取り合った場合、後に駒を取る方の駒が盤上に残るため。このメカニズムがあるため、攻め駒と守備駒が同数の場合は守備駒が盤上に残るため攻めが成立しない。

・「先手の78銀(後手の32銀)は受けに向いていない」

※△88角成りの時に銀だと同角と取れない。そのため78金が受けに良い形とされる。他に76歩77角型、76歩77銀型で受けるのも良形。

宜しければサポートお願い致します