志賀高原一ノ瀬スキー場にあった!山ノ内大勝軒

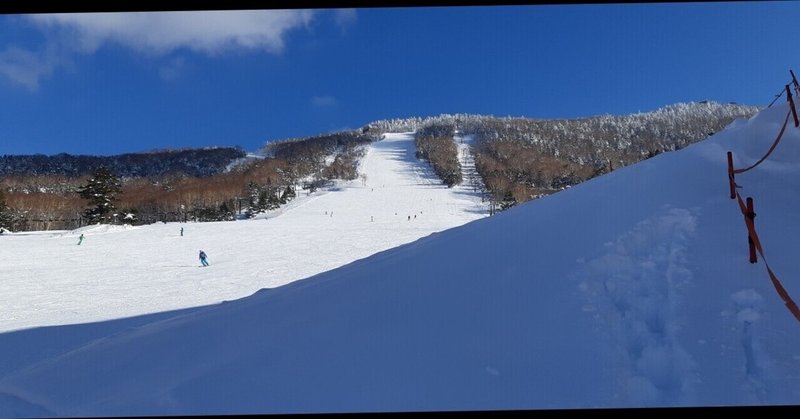

志賀高原スキー場は複数のスキー場がいくつも連なる合衆国のようなマンモススキー場である。

一般のスキー場は意外と高い山の麓付近に敷設されることが多く標高がさして高くないところが多いが、志賀高原は麓の山ノ内町渋温泉からはかなり標高が、高いところまで登る。

志賀高原の中の一ノ瀬スキー場はかなり標高も高く、麓からは奥の方に当たる。それより先は奥志賀高原や焼額山に向かう。

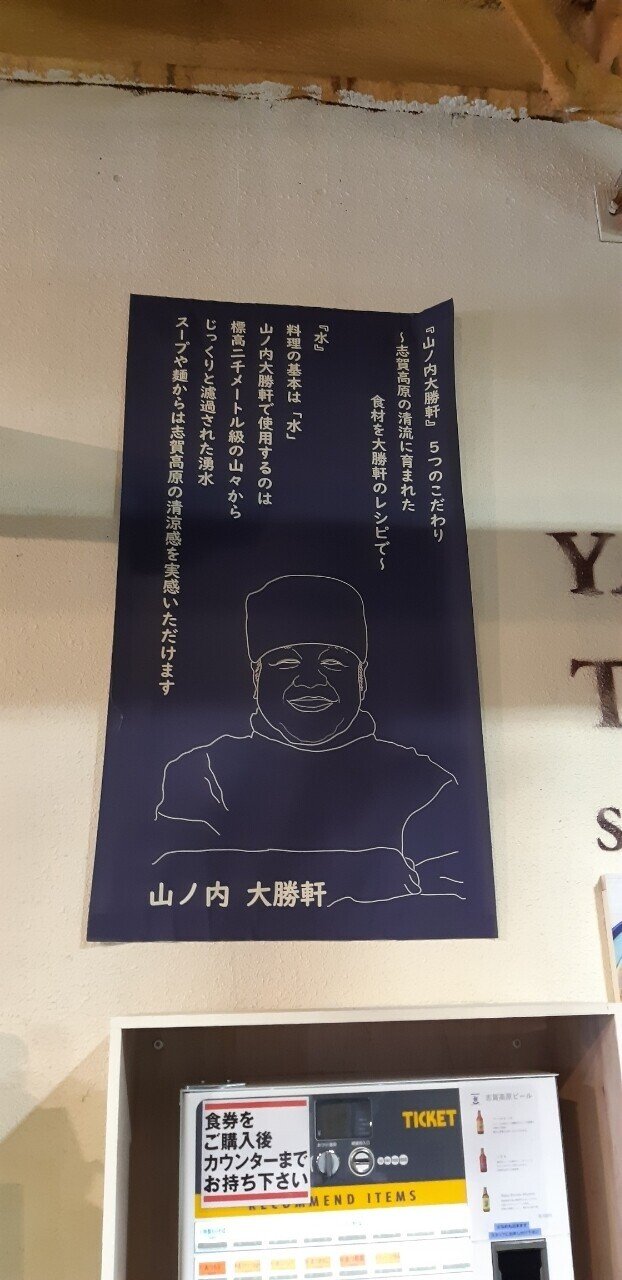

その一ノ瀬スキー場の麓にあるレストルームに

東池袋大勝軒で有名な山ノ内大勝軒がある。

この大勝軒は創業者は山岸一雄氏であり、その軌跡は2013年に映画にもなった。

山岸一雄氏は長野県中野市生まれで4歳〜7歳までは横須賀市に在住後、父親が太平洋戦争で戦死し、長野県中野市の隣接の山ノ内町(志賀高原を有する町)に転居した。

山岸氏が池袋(東池袋)で親戚で兄弟子とともに大勝軒を創った経緯は下記の通り

1950年(昭和25年)中学卒業後上京し、印刷機の部品を作る工場で旋盤を扱う仕事をしていたが、上京から1年位経った頃に、親の従兄弟であり、仲が良く「兄貴」と慕っていた坂口正安に勧められ、1951年(昭和26年)4月、一緒にラーメン屋(修行店)に勤め始める[7]。その後修行店から坂口が独立する際に行動を共にし、『大勝軒』(中野店)を立ち上げた。この店名は「大きく軒並みに勝る」と言う言葉に由来[8]。後に坂口が別の場所に本店(代々木上原店)を構えたことにより、山岸が中野店の店長を任されることになった (ウィキペディアより)

さらに山岸一雄はつけ麺の元祖と呼ばれる人物で

修行店時代から存在し賄食としていた、「湯呑み茶碗にスープと醤油を入れたものに、残ってしまった麺を浸したもの」を食していたところ、それを見ていた客が「今度俺にも食わせてよ」と関心を示した。これが転機となり、試行錯誤しながら研究を行い、常連客に試食させたところ評判が良かったのでメニューの一品として完成させ、1955年「特製もりそば」として供されたものが、商品化された最初のつけ麺といわれ、その考案者とされている[7]。

1961年(昭和36年)6月6日に『東池袋大勝軒』として独立創業(暖簾分け)。「特製もりそば」(つけ麺)を中心に人気を博す店となった。

なんと池袋に行かずとも山岸一雄志氏の故郷に当たる山ノ内町、それもスキー場のレストルームという空間に、元祖つけめん(特製もりそば)を味わえる場所があった。

昨日仕事の関係でここ山ノ内大勝軒を訪れ特製もりそばを食する機会を得た。

私はつけめんか普通のいわゆるラーメンか問われたらラーメンを選ぶタイプでつけ麺にさほど価値を感じないタイプだ。

また最近のつけ麺のトレンドはうどんのような太麺で魚粉のパンチが効いた豚骨ベースの濃厚こってりスープが流行り。

「六厘舎」や「とみ田」など。

長野県では「ゆいが」とか。

写真は昨日振舞われたのとは厳密には違うが大勝軒が出すつけ麺(もりそば)である。

麺は一般的なラーメンの中太麺の太さでツルツルと食べやすく、

とにかくスープが秀逸。濃厚過ぎない濃厚さで旨味がかなり凝縮化されており、最大の特徴がまるで冷やし中華のスープのように酢を効かせてさっぱり食べられること。

酢は苦手な人も多かろうがサンラータン麺など好む私は、凄く爽快で濃厚なスープをくどくなく食べられる最高のギミックに感じた。

つけ麺を汁ありラーメンの下に見ていた私にして、つけ麺の概念を覆す一杯と言っても誇張ではない旨さを感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?