竹久夢二「スケッチ帖より(「挿画談」をよみて)」②

生方敏郎の記事「挿画談」(明治43年2月20日の「読売新聞」日曜附録掲載)は、竹久夢二に批判的な内容を記していた。

これに対して、竹久夢二は、同じ「読売新聞」(明治43年3月6日)に「スケッチ帖より(「挿画談」をよみて)」という反論記事を掲載した。

前回の記事では、竹久夢二が「内から描いた絵」、すなわち内面的な動機として情緒をふくむ主情的な絵画を提唱していることにふれた。

『夢二画集 夏の巻』(明治43年4月16日、洛陽堂)をとりあげて、絵と言葉の関わりについて考えてみた。言葉を添えているほうが、主情性が感じられる場合が多いことがわかった。

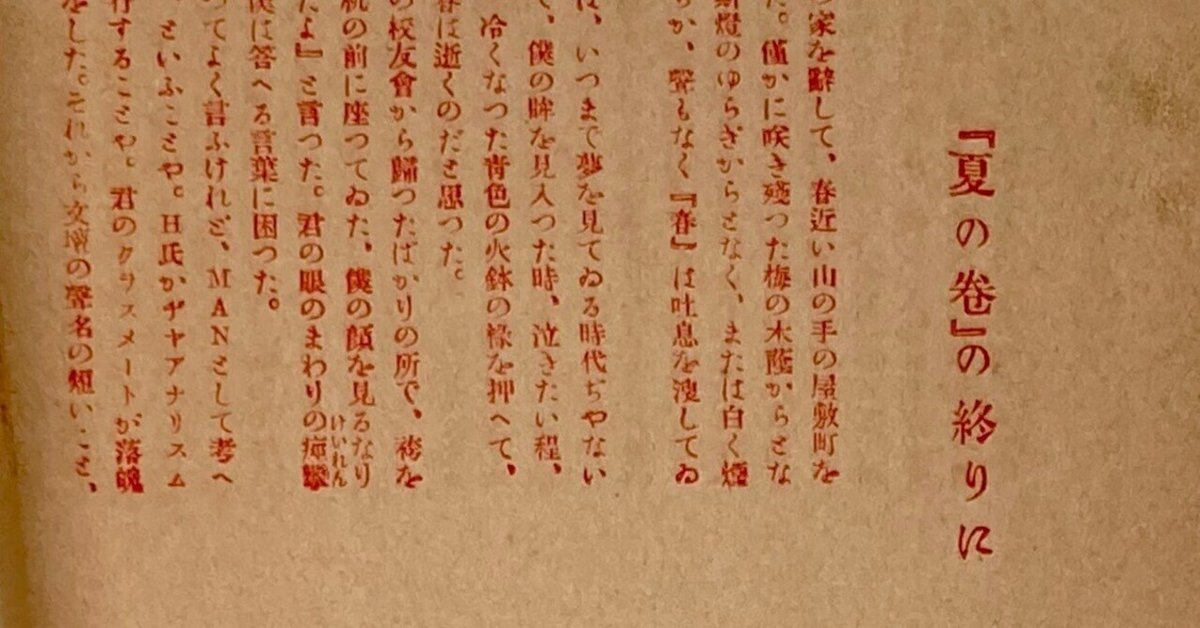

今回は、「内から描いた絵」について、より詳しく展開している『夢二画集 夏の巻』の巻末に収録されている「夏の巻の終りに」に少し寄り道してみよう。

「『夏の巻』の終りに」

『夢二画集 夏の巻』の巻末、奥付のあとに、前著に関する反響をまとめた「夢二画集春の巻批評」が収められ、さらにそのあとに「『夏の巻』の終りに」というあとがきがついている。

「M君」という知人にあてて書くという体裁になっている。Mは、竹久に対して、いつまで挿画を描いているのか、油絵は捨てたのか、と問いかける。

Mの問いかけに対して竹久は次のように答えた。

その時僕は、今の所、僕は、絵の内部感傷を発想するには、敢て油絵を要しない、これから僕のやってゆく挿画——無声詩で沢山だ、僕は日本の某々画伯の如く、予備した顔料をもつて、予備した色とコムポジションを厖大なコムパスに塗りたてる健全派の意気を持たない。僕の単純な官能は単純な線で思ふまゝに表白出来得ると、その時、君に答へた。今にして考へて見ると、僕はその頃、芸術といふ言葉にあまり多くの尊敬を払つてゐなかつた。寝食を忘れて油絵を画くほどのヂレツタントではなかつた。

*初版は明治43年4月16日)

ここでは「内部感傷」という言葉が使われている。「内部感傷」は内面的な感情、情趣という意味だと考えてよいだろう。

「コムパス」はキャンバスのことか。

本格的な油絵でなくても、印刷された絵である挿画でも「内部感傷」は表現することができると、竹久は考えている。

また、挿画のことを「無声詩」と呼んでいる。「無声詩」を言葉がない詩、絵そのものが詩であることと理解すれば、前回、検討したように、絵に抒情性を持たせる役割を言葉が担っていることと矛盾をふくむことになる。

Mに「言ひ残した絵画——挿絵に就ての僕の考」を述べるという前提で、「夏の巻の終りに」の後半で、諸雑誌の挿画について竹久は感想を記している。

僕は、日本の雑誌にはあまりに多く挿絵が、紙面を取り過ぎるとおもふ。まづ『太陽』に就いて見たまへ。最初のページなるあやしげなるデコレーションを施したる名家の肖像は言はずもあれ。 巻頭のおどけたるカツト。某の型によって型の如き作られたる風景画。 某の造花の写生を今一度デコつた如き草花の絵。何故にかゝる雑誌に、かゝる挿絵の必要ありや疑はずにはゐられない。

*初版は明治43年4月16日)

『太陽』は、明治28年創刊の博文館発行の総合雑誌。

明治30年の配布部数は2,448,654部、月の発行部数は20万部を超えたという(2008年9月『ミリオンセラー誕生へ! 明治・大正の雑誌メディア』東京書籍、54頁)。

竹久は「かゝる挿絵の必要ありや」と問うているが、活版印刷による紙誌面に不可避的に余白が生まれてしまうという事態が絵を必要としているという側面を無視することはできない。

竹久は続けて『文章世界』や『中学世界』の挿画について次のように記している。

『文章世界』を見たまへ、骨董品の如くわれ等と交渉の遠き某の絵、盲ひたる官能を持てる某の絵。 『中学世界』を見たまへ。篠の如くすさびたる某の絵、パイプを出づる煙の如くノンセンスなる某の絵。高利貸の如く独断的なる某の絵。 その他、有為の青年画家諸君が手すさみに成れるスケッチ。曰く、電燈夫。曰く、火鉢の前の女。曰く。 犬二疋。曰く、車力と柳。曰く、石屋。曰く、按摩。曰く、猫。曰く、竹に雀。 牡丹に唐獅子。 何ぞそれ陳腐にして無意味なる。それ等は、各自のスケッチ帖に於て練習すべきものにて、かゝる種類の雑誌のページを汚す性質のものではないと思ふ。 その他片々たる雑誌は、挿絵を余白うづめとして取扱つてゐる。或はカツトの線のかはりに使用してゐるのだもの。

*初版は明治43年4月16日

『文章世界』は、明治39年3月創刊の博文館の雑誌。既刊の『中学世界』の文芸欄を独立させたもの。最初は作文指導の雑誌であったが、編集主任田山花袋の主導で自然主義中心の文芸雑誌の色彩を強めていった。

「挿絵を余白うづめとして取扱つてゐる」と竹久はいうが、先にもふれたように、紙誌面に組み込まれる、本文と関わりのないコマ絵は、活版印刷の組版の過程で不可避的に生じる余白を埋めるという役割を担っていたのである。

「有為の青年画家諸君が手すさみに成れるスケッチ」のような絵が多いのは、コマ絵が世相風俗のスケッチであったからである。

『文章世界』の挿画

さて、当時の実際のコマ画を例示してみよう。

手元にあるのは、『文章世界』第6巻第13号(明治44年10月号)である。何点か選んで紹介してみよう。

表紙画 橋本邦助

表紙画を描いている橋本邦助が、パリ時代のスケッチを3点寄稿している。

これらの絵は博文館から出た『巴里絵日記』(明治45年7月)に収められている。

本文とは内容的な関わりがないのがコマ絵の特徴である。

橋本邦助は栃木出身で明治34年に東京美術学校西洋画選科に入学、明治36年に卒業している。コマ絵作家としても活躍し、『邦助画集』(明治44年1月、画報社)を出している。明治43年4月に横浜を出港し、約1年間、パリで過ごした。 中村不折もそうだったが、橋本も挿画で得た金を貯蓄して外遊したのである。

橋本が外遊した当時、パリではつばが大きい婦人帽子が流行していたことがわかる。

これは橋本邦助の《塩湧橋付近》。塩湧橋は塩原温泉近くにあった名所。樹木の描き方を見ると、《流行の帽子》とはタッチが異なっている。かすれが中間トーンの効果を出している。

小杉未醒は、木版漫画と称したコマ絵で活躍し、『漫画一年』(明治40年1月、左久良書房)、 『漫画天地』(明治41年1月、左久良書房)を出している。小杉は読者が応募した絵の選者もつとめていた。

客の前とは異なる態度で、仲間と雑談にふける女中たちが描かれている。小杉はもっとデフォルメした線も得意としているが、ここではおさえ気味で、世相の裏側のスケッチという趣がある。

《雨の絶え間》は「シゲル」とあるので、おそらく木下茂だと思われる。装幀やコマ絵の作者としてこの人の名を見ることがあるが、細かい経歴はよくわからない。

雨がやんで、主婦らしき女性二人が電柱のそばで世間話をしている。犬は姿勢からみて、脱糞しているのだろうか。明治期にすでに犬の口輪があったようだ。世相のスケッチである。

傘や女性の髪、電柱の広告に、かすれた線が使われている。

これらは、竹久のいうように「 何ぞそれ陳腐にして無意味なる」というものなのだろうか。

前衛美術の研究者五十殿利治氏に『文章世界』のコマ絵を扱ったおもしろい論文がある。

次回はその論文を紹介して、さらに竹久夢二の挿画観を検討することとしよう。(③に続く)

【編集履歴】2023.3.22 不可避てき→不可避的

2023.03.28 誤記修正

*ご一読くださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?