森の奥へ

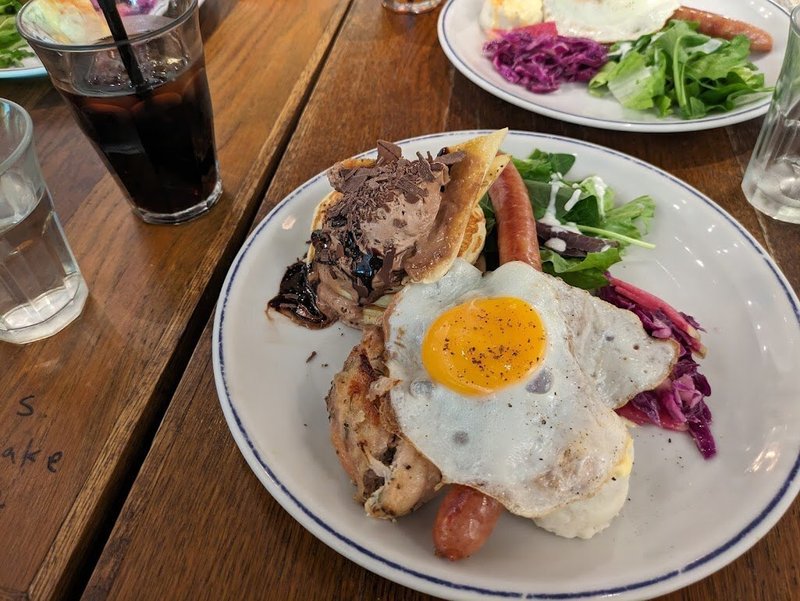

第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで⽣きてる」を観に行った。トリエンナーレは名前の通り三年に一度開催される現代アートの祭典で、僕は今まで一度も行ったことがなかったのだけど、たまには正体不明の作品たちを見て頭をパンクさせたいという思いがあり、ちょうど会社の近くで開催されているということで、同僚たちを誘ってパンケーキを頬張ってから意気揚々と横浜美術館へと向かった。感想としては、小学生の日記帳みたいに「楽しかったです」なんだけど、せっかくなのでいくつか気に入った作品について書いておこうと思う。

陳腐な導入はなるのだけど、現代アートはよく「意味が分からない」と形容されることが多く、あまり積極的に観ないという人も多いかもしれない。そこで僕がなにかしら現代アートについての楽しさやバックグラウンドを話せればいいのだけど、いかんせん僕もほとんど知識がなく、昼食中の鯨のように口をぽかんと開けたまま会場を周遊した。ただ実際に会場を訪れていろいろな作品を咀嚼してみると、「現代アート」という大きな言葉の括りにはあまり意味がなく、大切なのは個々の作品にどう相対するかという姿勢そのものであると感じた。どの作品も「社会」という捉えどころのない巨大な怪物に対し、様々な方法で観察、共生、反発(時には攻撃)を行っている。作者(=【野草】的存在であり僕たち市民と言い換えることもできる)と社会とのインタラクション、その様々な手法が強烈なビジュアルで何種類も提示される空間。まるで森の奥の荒れ果てた古城で出されるビュッフェのように、見たこともない料理たちが並んでいる。一口食べてもなにやら複雑な味がして、先ほど食べたパンケーキのように純粋に美味しかったね、と顔を見合わせ微笑むことはできない。しかめ面をしながら咀嚼していくなかで、「あ、この料理はこういう味なんだ」というのが少しずつ分かっていく。社会をどう観測するのか、どう表現するのか、社会とはどうあるべきのか、社会を変えることはできるのか。あるいは深い穴の底で人々はしゃがみ込むしかないのか。疑問と反駁が層状に折り重なり、社会の実像/虚像をぼんやりと浮かび上がらせる。そこは「アート」という単語がイメージさせる自由奔放な色彩の世界ではなく、様々な色が混ざり合い黒い泥のように濃縮された、リアルで、細部まで拡大され、鹿の死体のように解体された社会そのものが提示された場所である。

将来的に失われる職業に就いていた人がゴミ袋に入れられ捨てられている

「我々に必要なのは他の世界ではなく鏡である」と書かれた発光する文字と大きな鏡。訪れた人はそのわずかに歪んだ鏡により自分自身を再認識する。世界のあらましを確認し、そこで起こっている問題を解決するためには、まず自分自身と向き合う必要があるというメッセージ。その隣には巨大な骸骨が音楽を奏でている。骸骨が暗示するメメント・モリ(死を想え)というテーマは、自分の内部の深い洞窟の奥へと向かい、最後に相対する「自己の消滅」とどう向き合うか、というプロセスこそが世界との結びつきになるということを示唆しているようにも思える。

オズギュル・カー《杖を持つ死人(『夜明け』より)》

ベトナムの工場で働く労働者たちが寮でストライキを起こした様子を再現した空間。グリーンのペンキで塗られたチープな二段ベッドが、段ボールや古布で装飾され、まるで子供の秘密基地のようになっている。労働環境改善を求める場でありながら、そこにはヒッピー達のコミュニティのような、原始的で開放的な芸術の脈動が感じられる。

二段ベッドの下に潜り込むと、小さい頃に段ボールで小屋を作ってその中で丸まって本を読んでいたことを思い出す。子供たちも楽しそうに遊んでいて、まるで自分がここに住んでいるかのような独特の安心感を感じる。

ヨアル・ナンゴ《ものに宿る魂の収穫》は、その土地にある素材や技術を使って仮設の住まいを作るプロジェクトで、今回は神奈川県内で採取された木や竹、捨てられた日用品や工業製品などを用い、一時的な生活空間を生み出している。テントとも呼べないような半野外、半屋内の構造体が、家の内と外という境界線を緩やかに解消し、会場の一部を住むことができる場所、人々が集まるコミュニティとして再定義している。

他にもいろいろと面白い作品たちがあったのだけど、紹介しきれないのでこのくらいにしておく。

会場内を歩き回っていると、まるで森の中を歩いているような気分になる。社会から弾圧を受け、あるいは社会に対し強いメッセージを持つ者たちが「野草」としてのびのびと生育する場所。陳腐な言い方をすれば「アスファルトに咲く花」のようなイメージを持たせようとしていたであろう「野草」というテーマ。しかしそれらはやがて木々となり、イレギュラーに絡まり合い、巨大な集合体となることで、むせかえる緑の香りと黒い枝たちが来訪者の行く手を遮りながらも、さらに奥へ奥へと取り込もうとする深い森へと変貌している。草を踏みしめ、枝を避けながら歩いていると、自分が「現代アート展」に来たことをいつの間にか忘れている。どこからか奇妙な音が聞こえ、ところどころにボロ布でできたテントが並んでいる。木々の奥から垣間見える奇妙な幻想に目を奪われ、思考を吸い取られ、足は棒のように固く強張っている。それでも歩みを止めるわけにはいかない。もしかしたらこの森の奥に、自分が必要としているなにかがあるかもしれないから。

やがて森は終わり、ほっと一息つく。頭はスポンジを絞った後のように縮こまっていて、身体はボロボロになっている。まるで本当の森を彷徨ったみたいに。しかしそこには奇妙な達成感と懐かしさがある。

楽しかったです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?