子供たちの「未来」に向けて僕たちは何ができるのだろう?(2)僕たちのできること?

本日(2023/5/9)、主に幼児・小学生をお子さんにもつママ様たちと、10年~20年後、「AIxWeb3xメタ」の時代に大人になる子供たちに向けて、大人の僕たちが何ができるのかについてトーク会を実施しました。

この記事の前半では、これから起こる「未来社会の変化」についてお話しています。

後半では、「未来社会の変化」をふまえて「僕たちは子供たちに対して何ができるだろう?」ということについて考えていきたいと思います。

13)「教育」の歴史(ざっくり)

教育は、時代・社会の要請によって変化してきました。現代もある「お受験」や、「受験戦争」などは「戦後~20世紀末」までの「企業」がもとめる人材をつくるための教育の名残りと言えると思います。

現代の親世代、子供たちの変化をふまえて必要となる「教育」は「激しい時代の変化」を波乗りできる素養を育てることではないかと考えます。

そのために

・好奇心・探究心が仲間をつくり

・コミュニケーション・プレゼンテーションが円滑なつながりをつくる

ということかと思います。

ここからは参考情報を3つ紹介しています

14)参考:シンガポールの教育

アクティブラーニングツールを日本で推進している「チュウ」さんから聞いたお話しをそのまま掲載。Webなどでの裏はとれませんでしたが、これが本当だとすると、これからいっきに成長する国は「シンガポール」かもしれません。また、今後、我々が参考にすべき教育法かと思います。

15)参考:日本の先進教育

日本の先進教育の学校の例です。今のコンピュータやVRなどのみを「先進」と闇雲に言っていいかは疑問ですが、旧来のつめこみ学習だけをやっているよりははるかに選択肢が広がっていると思います。

16)参考:「岡田メソッド」を学校に

先日、岡田監督がFC今治明徳学園をたちあげるとのことで、その時のトークからピックアップ。たぶん、子供たちを育てるための理想はここで言われていることかと思います。。。。

。。。。がそうそう思い通りにはいかないのが子供!

そして、そうした特殊な学校に入学させられない子供たちがほとんどです。

ここからは、僕が孫たちとの年10回程度の接触の中から模索している教育についてのご提案です。

「興味を自分で見つけて、深掘りする子に育って欲しい!」ということを目標に接しています。

17)1.教えない、いっしょに考える(1)

18)1.教えない、いっしょに考える(2)

子供の「どうして?~なの」はチャンスです。逃げることはもちろんNG!、安易に答えを与えず、いっしょに考えたい!

19)2.興味がある、夢中になれるを大切に

そして、何かに夢中なって、長時間集中できるものを見つけることが大切です。

子供のころは、その興味もどんどん変化・推移していきますが、あわてずさわがず、いっしょになって探究できればと思います。

20)3.つきなみですが

そして、つきなみですが、「読書」=読解力、理解力は、何をやるにつけても必要になるので、勉強はできなくてもいいから、なんらかの「本」読みをすることが大切です。

世の中にはライトノベル(漫画のような軽い内容の本)やSFや昔話など、勉強には関係ない本が多数あります。が、「文字」で書いてあればなんでも大丈夫です。幼少期から本読みに親しむようにしたいものです。

そして、論理的ない思考力をつけるには、ブロックや工作、お絵かきです。研究所などで光るものをもっている人の大抵は、子供のころに「レゴブロック」に夢中になっていました。5歳の双子の孫たちは「ニューブロック(学研)」の達人です。最近は、「~を作って~」とせがまれますが、もうかないません。段ボール工作やレゴブロックでなんとかしのいでいます。

最後に運動、音楽の能力をのばせるだけ伸ばしておきたいです。幼少期にはなんといっても外でバリバリ遊ぶ、多少危険なことは注意しないで体験させる!です。

21)じじばか

うちの双子の孫の写真。3歳のときに10冊ほど図鑑を贈りました。文字がわからなくても、時間があると夢中になって読んでいます。興味はどんどんうつりかわって、「動物」「乗り物」、そして今は「危険生物」「爬虫類」「深海魚」ですw。ものすごく良く知っています^^

ニューブロックの達人と言いましたが、その一部をご紹介。掃除機や、口が飛び出す「みつくりザメ」など、親も体験を実践していて「料理のお手伝い」「お祭り」、左は子供たちそっちのけで爺とパパがつくった「ピタゴラもどき」「迷路探検」など。

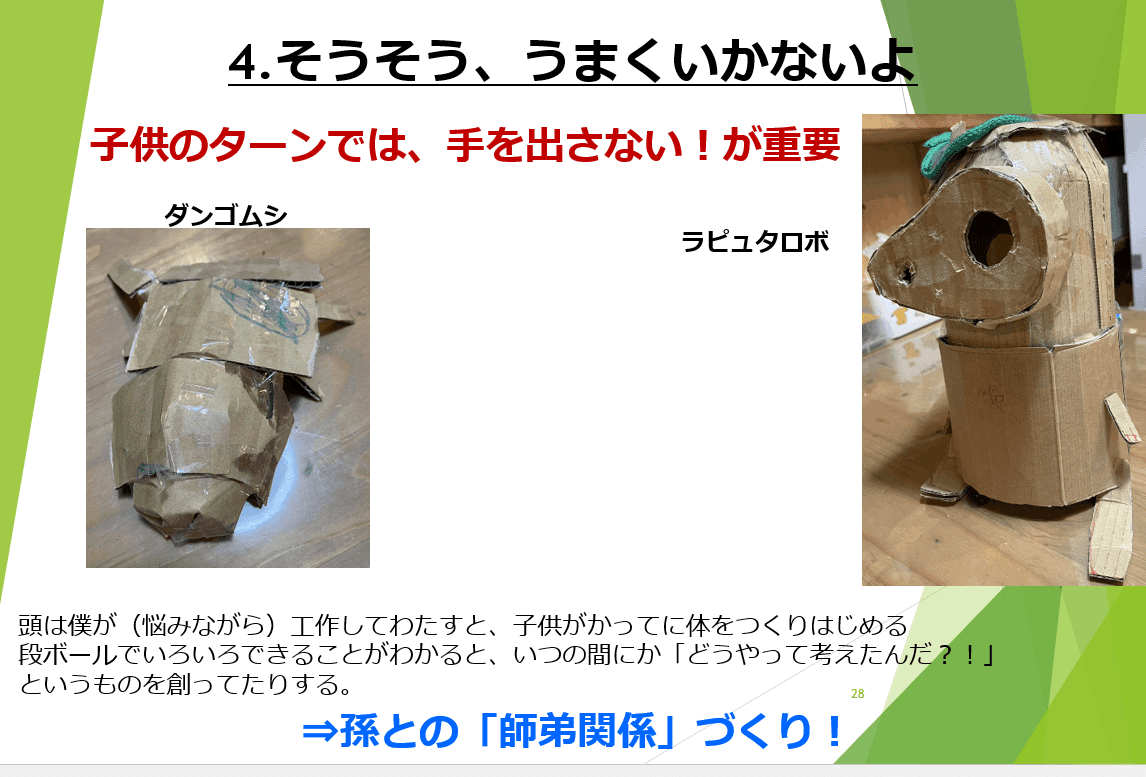

22)そうそう、うまくいかないよ

ここまで、理想で話しを進めてきましたが、子供たちはそうそう大人が思っているようには「興味」を示してくれないことが多々あります。

双子でも一方は「オセロ」を真剣にやりますが、もう一方はまけずぎらいがこうじて「ゲームで勝負」することが嫌い。それをむりやり、ゲームやろう!言うのはご法度。むずかしいです。

「問いかけ」や「いっしょに考える」をしようとしても、長くはあきるし、気分によって逃げるw

最近は、「師匠」の背中を見せることが重要かなと。一部だけつくってあげて渡したり、一生懸命なやんでいる姿を見せたり。

23)まとめ

何か夢中になれる「博士ちゃん」になってくれればいいなーと。

あ! 今、amazonプライムで見られる「サカナクン」をモデルにした映画「さかなのこ」がおすすめです。魚が好きだからといって「水族館」の仕事が好きなわけではない、ここで親は投げ出してはいけません。どこまでも、子供の「好き!」を信じたい。

以上です。

この後、参加いただいた皆さんと、子育ての悩みごとについてトーク会。「ゲームの是非、やらせ方」が一番もりあがりました。その他、「SNS上での危険な出会い」「夫婦での子育ての相談」「大学の進路」などなど。

近日、動画・音声を公開できればと思っています。

今回、「子供たちの「未来」に向けて、僕たちは何ができるのだろう?」ということについてご紹介させていただきました。他にも、同様の悩みをお持ちの方がいるかと思います。お声がけいただければいつでもいっしょにお話しさせていただきます。興味のある方は、お気軽に下記にご連絡下さい。

Twitter: https://twitter.com/mottysto

Mail: motoisto@gmail.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?