外来生物アズマヒキガエルの影響 ~エサとしての外来生物~ 論文紹介 簡易版

外来生物アズマヒキガエルの影響 ~エサとしての外来生物~

論文掲載年 2018年

掲載雑誌 Freshwater Biology

論文タイトル Foraging traits of native predators determine their vulnerability to a toxic alien prey

和文タイトル 在来捕食者種の採餌特性が有毒な外来生物に対する脆弱性を決める

著者 Evangelia Kazila and Osamu Kishida

論文へリンク https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fwb.13194

エサとして有毒な外来生物が捕食者に与える影響の違いを調べた2018年の論文です。

最近のテレビ等で話題になっているように、外来生物と言えば、捕食者として在来生物を食い荒らしてしまうやっかいものであると考えてしまいがちです。しかし、外来生物の全てが捕食者として生態に影響を与えているわけではありません。外来生物自身が有毒である場合は、在来生物に被食者(エサ)として捕食されることで、生態系に影響を与えてしまうこともあります(漫画「食べる外来生物と食べられる外来生物」参照)。今回の論文は、そのよう被食者としての外来生物による生態系への影響として実際に北海道で起きていることを実験的に証明するものになります。また、この論文は捕食者の生態的、生理的な特徴によってその影響の程度が違うこと明らかにしています。生態系を損ねる特定外来生物には実は2つの種類(捕食者と被食者)があり、被食者による影響についても考える必要があることを教えてくれます。この論文で書かれているような影響は現在進行中のことなので、この結果をもとに、在来生物の保護や生態系の維持などに役立つことを期待しています。

論文内で取り上げられているアズマヒキガエルについては、北海道の環境局生物多様性保全課で情報提供を呼びかけています。また、目撃マップによると札幌市内での目撃情報もあります。イボ(耳腺)などから白色の毒を出し、口など粘膜に入ると痛みや嘔吐の症状が現れるため、 もし見つけても素手で触らず、触ってしまった場合はよく手を洗うようにして下さい。

この論文は生物の生態に関係する研究で、今まで紹介してきた論文とはちょっと違った内容になっています。同じ学術論文でも、研究分野によって実験の方法や考え方などが違ってきます。その違いを感じながら読んで頂ければと思います。

また、この論文には追加情報として動画が公開されています。視聴するためには、このサイトのSupporting Informationからダウンロードする必要がありますので一手間かかりますが、論文内で出てきた生物の捕食の様子などが見たい方は是非ダウンロードしてみてください。

補足は論文には書かれていないことです。分かりやすくするために追加した文章になります。

この論文で分かったこと

・有毒な外来生物による影響は食性によって異なる。

・雑食性のエゾアカガエルのオタマジャクシはエサを分け合うことと死体を食べることから、エゾサンショウウオの幼生よりも影響が大きい。

[背景]

多くの在来生物は、外来生物を自分たちの生存率や個体数を押し上げる事のできる被食者(エサ)として捕食することが出来ます。しかし、外来生物がエサになることは、在来生物にとって必ずしも良いことばかりとは限りません。在来生物を傷つける毒を持った外来生物の例は多くあります。外来生物がエサになることによる被害は、在来生物である捕食者の適応性を下げることにもつながります。しかし、全ての在来生物の捕食者が平等にエサとしての外来生物によって影響を受けているわけではありません。捕食者の種類によってその影響は大きく違います。

エサとして有毒な外来生物が存在する中で、捕食者の生存率が同じでない原因を理解することは、そのような外来生物によってどのような捕食者がもっとも被害にあうのかを予測するために必要であり、外来生物から在来の動物相を保護するための役に立つ情報を与えてくれます。過去の研究では、毒による影響の強さを決める要素として捕食者の毒に対する強さが生物種によって違うことに注目していました。つまり、外来生物の持つ毒に対して弱い捕食者は、強い捕食者よりも大きな被害を受けることになります。

毒に対する強さに加えて、有毒な外来生物を捕食する量が増えるような生物の特徴は、毒による被害に関係してきます。過去の研究から、捕食量の多い生物は、捕食しない、もしくは量の少ない生物よりも深刻な被害を受けることが考えられました。それが本当であるならば、捕食生態学に関係する色々な特徴が影響を決める要素になります。しかし、これまでの研究ではこのような点について注目していませんでした。

本研究では、エサとして有毒な外来生物が在来の捕食者に与える影響を決める要素として、生物種に特徴的な捕食行動がどのような役割を持つのかをより深く理解するために、北海道の在来生物である異なった捕食特徴を持つ2種の両生類に対するエサとして外来生物であるアズマヒキガエルの影響を調べました(漫画「エゾサンショウウオとエゾアカガエル」参照)。

[生物]

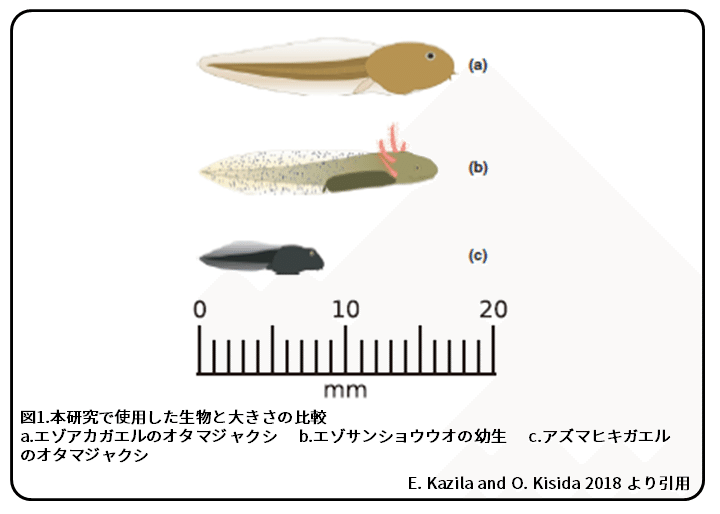

エゾサンショウウオの幼生:平均体長 15.67 mm 在来生物

エゾアカガエルのオタマジャクシ:平均体長(鼻先から総排出口まで) 7.66 mm 在来生物

アズマヒキガエルのオタマジャクシ:平均体長 8.49 mm 外来生物

図1参照

[結果]

野外と似た環境で、アズマヒキガエルのオタマジャクシ(以下アズマヒキガエル)がどのようにエゾアカガエルのオタマジャクシ(以下エゾアカガエル)とエゾサンショウウオの幼生(以下エゾサンショウウオ)の生存率に影響を与えるのかを調べるために、実験を行いました。60Lのプラスチック水槽にカルキ抜きした水道水と砂を入れ、約25枚のブナの葉と、両生類の棲家のためにブナの枝を沈めました。各水槽には90匹のエゾアカガエルと30匹のエゾサンショウウオを入れました。アズマヒキガエルは7段階の数(0、15、30、45、60、75、90匹)で実験を行いました。外来生物のアズマヒキガエルがいない場合は、ほとんどの在来生物の両生類は生き残りました。一方で、外来生物のアズマヒキガエルがいる場合は、死亡率が増加しました。エゾアカガエルとエゾサンショウウオの死んだ数は、外来生物の密度が高くなるにつれて増加しました。さらに、エゾアカガエルの死亡率は、ほとんどの場合で70%に達し、エゾサンショウウオの死亡率も同様に、外来生物がいる場合に高くなりましたが、エゾアカガエルと比べると低く最大で40%でした(漫画「自然に似た環境」参照)。この実験で、両方の在来生物がアズマヒキガエルを捕食する様子が観察されました。

外来生物のアズマヒキガエルの毒が在来生物の生存率に与える影響を観察するために、3種の生物のいる・いないを組み合わせて、13Lの水槽を使い実験を行ったところ、エゾアカガエルの捕食率はエゾサンショウウオよりも高いものでした。捕食されたアズマヒキガエル1匹あたりの影響は、捕食種の間で大きく異なり、エゾアカガエルの死亡数は平均2.18匹になりましたが、エゾサンショウウオの死亡数は平均0.48匹になりました(漫画「水そうでくわしく調査」参照)。

次に、毒に対する強さ、エサの分け合いに注目しました。エゾアカガエルとエゾサンショウウオの毒に対する強さやエサの分け合いは、エサとなる有毒な外来生物が在来生物にあたえる影響を決定する要素になると考えられます。約0.14Lの小さな水槽に1匹または2匹のエゾアカガエルかエゾサンショウウオと1匹のアズマヒキガエルを水槽に入れ、これまでと同じように実験を行いました。毒に対する強さでは、エゾアカガエル1匹とアズマヒキガエルの場合は全てのエゾアカガエルが死亡しましたが、エゾサンショウウオ1匹とアズマヒキガエルの場合はエゾサンショウウオの死亡率は約半分(53.7%)でした(漫画「毒に対する強さとエサの分け合い」参照)。この結果から、エゾサンショウウオはエゾアカガエルよりもアズマヒキガエルの毒に強いことが分かりました。また、エゾアカガエル2匹とアズマヒキガエルの場合、2匹のエゾアカガエルが1匹のエサを分け合う様子が観察され、多くの場合で2匹のエゾアカガエルが死んでしまいました。しかし、エゾサンショウウオ2匹とアズマヒキガエルの場合では、そのような行動は決して観察されませんでした。エゾアカガエルが1匹の場合と2匹の場合を比べると、その死亡数は平均でそれぞれ1.00匹と1.93匹になり、大きな違いがありました。一方で、エゾサンショウウオでは、1匹の場合と2匹の場合での死亡数は平均でそれぞれ0.54匹と0.60匹になり、大きな違いはありませでした。この結果から雑食性エゾアカガエルがエサを分け合うために死亡率が高くなると考えられます(漫画「毒に対する強さとエサの分け合い」参照)。

エゾアカガエルの死亡率が高いもう一つの原因として、死体捕食が考えられます。そこで、エゾアカガエルは外来生物を捕食したことで死亡した両生類を食べることで、エゾアカガエルの毒を摂取し死亡すると仮説を立てました。一方で、エゾサンショウウオは積極的に死体捕食をしません。この仮説を調べるために、約0.14Lの小さな水槽に、1匹のエゾアカガエルかエゾサンショウウオとアズマヒキガエルを食べて死んだエゾアカガエルかエゾサンショウウオの死体とを入れ、実験を行ったところ、エゾアカガエルの死体捕食率は100%でしたが、エゾサンショウウオでは25%でした。死体を食べたエゾアカガエルの多くは死亡し、死亡率が高くなりました。この結果は、死体捕食の有無により死亡率が変化することを示しています(漫画「死体を食べる?」参照)。

[考察]

北海道で外来生物のヒキガエルが在来の動物相に与える毒性の影響についての情報があまりなかったことから、野外に似た環境と水槽で実験し、在来の両生類と外来生物のヒキガエルが一緒に生息する場合にそれぞれの死亡率が明らかに大きくなることが分かりました。外来生物のヒキガエルがいる場合に、在来生物は異常な行動(けいれん性の泳ぎや鈍い動き)を見せ、死亡しました。これはヒキガエルの持つ神経毒性や心臓毒性によるものと考えられます。また、在来生物のエゾアカガエルやエゾサンショウウオが外来生物のアズマヒキガエルを捕食する様子が観察されました。これらの結果から、外来生物のアズマヒキガエルは、在来生物のエゾアカガエルやエゾサンショウウオが捕食することで殺してしまう毒性を持つことが分かりました。

オタマジャクシは死体を食べることが知られています。実際に、エゾアカガエルが死体を食べる様子が観察されました。一方で、サンショウウオが死体を食べることはほとんどありませんでした。つまり、雑食性の生物にみられる死体捕食は、アズマヒキガエルによってエゾアカガエルに与えられる影響が大きい原因のひとつと考えられます。この結果は、死体を食べる在来のオーストラリアのカエルがヒキガエルによって与えられる影響についてのこれまでの研究とは一致しません。このことは、今回の結果を有毒なエサが侵入した別の環境に当てはめることが出来ない可能性を示しています。さらに、エサの分け合いと死体捕食はアズマヒキガエルの毒性の影響を決める要素ですが、その重要性の比率については本研究では決めることが出来ませんでしたので、今後の課題となります。

エサとして有毒な外来生物が在来の捕食者の生存率に与える影響は生理的、生態的な特徴の組み合わせによって決まります。本研究では、生物種の採餌の特徴である死体捕食、エサの分け合いによって、エゾアカガエルが毒素を高い確率で摂取し、より大きな影響を受けることが分かりました(漫画「エサのとり方が生死を分ける」参照)。重要なことに、これは雑食性の採餌と関係する特徴がエサとして有毒な外来生物の影響を大きくさせることを示した初めての研究になります。本研究から、エサとして有毒な外来生物の在来生物への影響を予想するためには捕食者の採餌生態を調べることが重要であることが示されました。

加えて、この研究は北海道でのアズマヒキガエルの侵入の影響について懸念を示しています。もともとの棲息地域(日本の本州)内では、アズマヒキガエルは捕食者の両生類を傷つけることなく共存しています。この研究を行う前は、アズマヒキガエルは北海道の在来の捕食者も傷つけることはないと信じられていました。本研究の結果は、このことを北海道の在来の両生類、特にエゾアカガエルに強い毒の影響を与えることを明確に示すことによって打ち消しました。アズマヒキガエルの毒性よるエゾアカガエルに対する大きな影響は、ヒキガエルが侵入した地域での生息数の減少や部分的な全滅をもたらす可能性があるため、この生物種の今後の生存に注意を払う必要があることを示しています。

よろしくお願いします。