「祈れば癒やされる」という地獄

長い長い葛藤

吃音症が治らないかな、とずっと願っていた。

教会では「奇跡は今も起こる」「科学で説明できない癒しは起こる」と言われていた。聖書には沢山の「癒し」が書かれている。脚が萎えてしまった人が歩けるようになり、目が見えない人が見えるようになった。死人だって生き返った。なら吃音くらい治るのではないか? そう期待するのは間違っているだろうか。

仕事でもプライベートでも、24時間365日いつでも吃音症に悩まされていた。特に仕事中は深刻だった。救急外来で、患者さんの血圧を測ったが数値が言えない。すぐに伝えないといけない情報が伝えられない。医療ドラマの緊迫感は、流暢に喋れる役者たちによって支えられている。吃音症の私は何もかもぶち壊す。退勤後はよく、羞恥心と屈辱感の沼に沈んだ。

なんで自分は吃音症なのだろう、と何度も運命を恨んだ。恨むべき相手が運命なのかどうか、よく分からなかったけれど。

教会で牧師たちが特別に祈ってくれる時間(「招き」と言ったりする)になると、よく祈ってもらった。吃音症が治りますように。言葉がすらすら出てきますように。もつれた舌が解放され、自由になりますように。

そして海外から「癒しの器」と呼ばれる有名ミニスターが来ると、いつもなんとかして祈ってもらった。イエス・キリストの歩く影にでも入ろう、その衣の裾にでも触れよう、みたいな必死さで。瞬間的に舌が解放され、途端に流暢に喋りだす自分を想像した。もう怖いものはない。何だって喋れる。何だってできるし、どこへだって行ける。そう期待している時が最高だった。

しかし「癒し」は起こらなかった。今度こそ、と思っても、喋ってみると失望する。あいかわらず言葉は出てこない。なぜ? 今も「癒し」は起こるはずなのに?

理由探しの蟻地獄

ある牧師に相談したらこう言われた。

「吃音は身体の機能的な問題でなく、心の問題だ。心を強くしなければ、根本的な解決にならない」

だから私は「心を強くして下さい」と祈り、強くなったフリをした。どんなことにも動じない、勇敢無双な男のフリをした。

またある牧師はこう言った。

「過去に犯した罪が、現在の自分に悪い影響を与えている。まだ悔い改めていない罪をリストアップして、全部悔い改めなさい」

私は言われた通りにした。でも、ちゃんと全てをリストアップしただろうか? 覚えていない罪もあるのでは? と不安になった。

その牧師はこうも言った。

「犯したことを忘れている罪もある。聖霊様に祈って、思い出させていただく必要がある」

私はひたすら祈り、断食し、「犯したことを忘れている罪」が示されるのを待った。いくらか思い当たるものはあった。しかし全部思い出せたかどうか分からない。そもそも忘れているのだから、「これで全部」とどうやって判断したらいいのだろうか。

「先祖が犯した罪が、子孫であるあなたに悪い影響を及ぼしているかもしれない」とも言われた。「吃音症を通して神の栄光を現すように導かれているのかもしれない」とも言われた。「吃音症のモーセがイスラエルの解放者として選ばれたように、あなたにも使命があるのではないか」とも言われた。他にも色々なことを言われた。

そうやって私は吃音症が治らない理由を探した。「癒し」を妨げる原因を探した。奇跡を起こさせない「悪の力」に退くよう命じた。気づくと私は「吃音症が治るか、治らないか」を絶えず考えるようになっていた。それが生活の中心だった。吃音症が治らないと人生が始まらない、とでも信じているかのように。とっくに人生半ばだったのに。

本当の「癒し」とは

治らない病気や障害を抱えて「祈れば癒される」と期待したり葛藤したりして右往左往すること自体が、その病気や障害とは別の苦しみをもたらす。

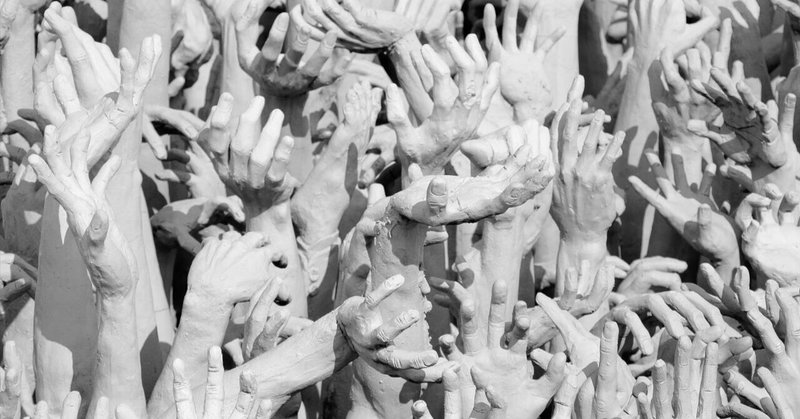

「祈って治るものではない」という現実を受け入れないと、「癒やされない理由」をあれこれ考えて、延々と葛藤し続けることになる。それから解放されるはずが、逆にそれに縛られてしまう。もがけばもがくほど、それに絡め取られてしまう。蟻地獄にはまった虫のように。

私は「吃音症は祈っても治らない」と理解した時から、むしろあまり悩まなくなった。もちろん今も吃音で困る状況はある。けれど以前のような蟻地獄からは解放された。絶えず考えることもなくなった。

「祈れば癒やされる」という言葉は、時に人に牙を剥く。

ある友人に「吃音で言葉が出ない時がある」と話したら、「そういう時はどうしたらいい?」と聞かれた。初めてだった。それまでは「べつに気にしないよ」とか「ゆっくり落ち着いて喋ればいいじゃん」とか、(本人としては善意だろうけれど)的外れな返答ばかりだったから。「どうしたらいい?」という言葉は、私の心に寄り添ってくれるものだった。その気持ちが嬉しかったし、初めて吃音が肯定された気がした。

そしてその寄り添いこそが「癒し」だったのではないか、と今は思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?