クライン:遊び理解の深化と「役」の形成

メラニー・クライン「子どもの遊びにおける人格化」(1929)、著1第 10 章、239-251.Klein, M. (1929) Personification in the play of children, Int. J. Psycho-Anal. 10: 193-204.

ミーラ・リカーマン『新釈 メラニー・クライン』第 6 章 「誰がそれを疑えようか?」─早期対象愛,心的防衛と解離のプロセス、岩崎学術出版社、2014。Likierman, M. (2001). 6. 'And who would doubt this?' -- Early Object Love, Psychical Defences and Dissociation Processes. In Melanie Klein: Her Work in Context, pp.85-99, Continuum.

Sherwin-White, S. (2017). 7 Rita: the first very young child in psychoanalysis. In Melanie Klein Revisited, pp.121-159, Karnac Books.

リカーマン第6章では引き続き、クラインがロンドンに移住してから「抑鬱ポジション」概念を提起するに至るまでの移行期が主な話題である。前回はリカーマンとともに、クラインが観察と臨床に基づいて、エディプス・コンプレックスをフロイトの想定した4,5歳よりもより早期へと繰り上げたことによって、それが性器期との結びつきを解き放ち、更にどのような書き換えへと進んでいったかを見た。リカーマンは、その下支えとして、フロイトの進化論的思想とアブラハムが拡張・改訂した精神-性発達理論そしてフロイトの「投影」「摂取」への注目があったとした。

今回の章でも、クラインが自分のアイデアを一貫させていったことで、更にどう書き換えていくことになったか、が述べられている。その多くは、物理学が数学に即しているのと同じくらい理の当然のものだが、フェレンツィやバリントとの関係に関しては、必然性があるのか疑問である。

「不安」を遡れば、その源としての死の欲動それを経験する自我とそれに対する防衛体制がセットで、早期に特有の形で存在する、と想定するのは自然である。それはよいが、クラインがディックには「過剰なサディズム」があり、それは「解離的な心的過程」で処理されるとしていることも、更にそれをフェレンツィに結びつけることも、飛躍を含むように見える。

デザイン変更で非常に使いづらくなったPsychoanalytic Electronic Publishingのサイトでクラインにおける「解離dissociation」を確認しようとしたが、ほぼ見当たらない。今回のクライン論文でも、「分裂splitting-up; Zerlegungと投影projection; Projektion」が言われている。フェレンツィの方でさえ、選集第1巻に登場する「解離」は催眠術の文脈なので、該当箇所の同定も困難である。

それに対して「早期の対象愛」は、フロイトの人為的な欲動論からの脱却の証である。だが、それには複合的な理由から時間を要したようである。実際の印象として、愛は1935年まで潜伏していたように見える。

フロイトの措定では、欲動は部分欲動である限り、〈愛する〉ー〈憎む〉といった対立のことは知らない。それは性器体制が成立してからのことである。しかしそれまでは「対象愛」は存在しないとするのは、臨床観察に反するだろう。それに、性源域から出発する限り、それらが性器体制下に統合されても、感じ関わる主体は現れて来ない。しかし一旦それが元からあったとすると、最初からあったはずであり、バリントが言うような受動的なものではない。

リカーマンのもう一つの主張、理想化された対象あるいは理想的な対象が、良い対象と地続きな場合があることは、尤もに思われる。

クラインは最初に前の論文を要約しているが、遊びの特定の内容が自慰空想の核と同じで、遊びの主な機能は発散にあると、エネルギー経済論的な観点を述べている。それから夢との類比に関しても、願望充足という機能面を挙げている。しかし第三にクラインが言うのは、子供がゲームで作り出す登場人物たちのことである。夢との違いは、夢では彼らが自然に出て来るのに対して、遊びではある程度自我の関与があることである。

従来、「子どもの遊びにおける人格化」(1929)と訳されてきた表題は、ドイツ語原題:Die Rollenbildung im Kinderspielを見て、ようやく意味が分かる。人格化はpersonificationを訳したものだが、ドイツ語を直訳すれば、role formationつまり「役の形成」である。配役キャスティングならRollenbesetzung。

そのあとクラインは「統合失調症の子供たち」に言及しているが、翌年発表したディックを指すと思われる。彼の治療、1928年に始まった(資料の公開は1926年1月1日まで制限されている)。

続くエルナの例を見れば分かるように、遊びで自我は関与するが、エスと超自我に翻弄されている。さまざまな性質の超自我の登場は、さまざまな性質の内的対象を予告しているだろうか。翻訳では関連性が見えにくいけれども、ドイツ語で「超自我形成」はÜber-Ich-Bildungである。フロイトのように発達を、かなり静的でゆっくりと変化して固定化するものと捉えていると、その場その場で変遷する「役Rolle」が、どのように超自我に結びつくのか、分かり難い。実際にここで書かれているのは、治療者が遊びの中で充てられた役を引き受けていくことで、超自我として機能するさまざまな存在――内的対象と言ってよいか――が顕在化するということである。これは普通の転移論である一方で、「超自我の緩和」を目標としている点で、少なくともストレーチーの変容性内在化を思わせるものがある。

リタの症例は、クラインの著作の随所に登場するが、経過を或る程度辿れるようになったのは、フランクの仕事のおかげである。治療記録を参照することで、クラインが何を取り上げて何は省略したのかを確認できる。それ以上に、治療記録は何が起きていたかを理解する手掛かりを提供する。

それが手掛かりにとどまるのは、家族についての情報が限られているのと、全83回の記録が揃っていないためである(フランクはアーカイブの整理記号で提示していないので、未確認)。フランクによれば、1923年3月6日の記録は、非常に短くて8語である。

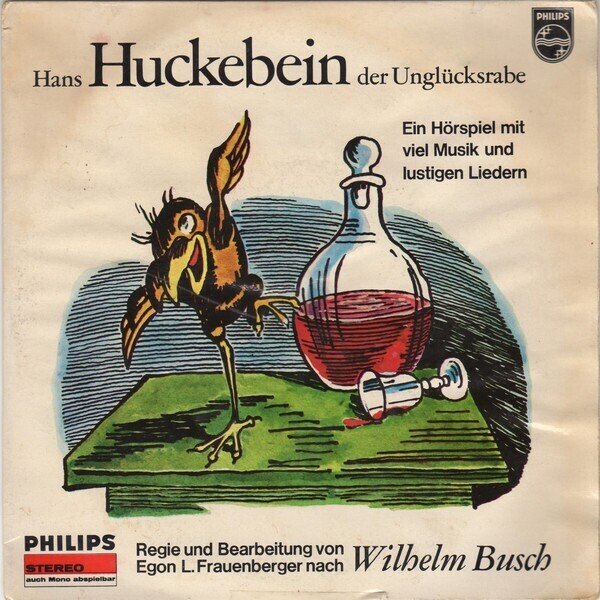

Knochen Huckebein

2 mal aah ich

Stuhl klettern

Bone Huckebein

Twice 'poo' I

to climb chair

これでは何が起きたのか分からないが、フランクはクラインにとってリタの理解が困難で、こうした記録になったと想像している。この時期のクラインは、物語を面接に導入することがあった。フランクによる記録の読解が更に教えるのは、クラインはリタを、初回に「陰性転移の解釈」が魔術的な働きをして、患児の態度を劇的に変化させた例として書いているが、実際にはそれらしいセッションは9回目だったことである。クラインはまた、私物のバッグを見せるとか、今日の基準では行なわれない試行錯誤をしていたことが見られる。フランクが、陰性の反応やその時その場におけるエディプス葛藤の転移解釈は徐々に確立していったと理解しているようなのは、妥当に感じられる。

シャーウィンーホワイトは、いつものように、ともすればクラインを擁護する批判をフランクに向けがちだが、リタに関して解釈の一貫性が感じられるのは、リタが「子どもでいることの困難」という主題を保持していることである。言い換えれば、リタもまた「役」を演じがちだったと言う可能性がある。

シャーウィンーホワイトは、フランクが解説では詳しく取り上げなかった、治療記録の残された最後の部分を、積極的に論じている。そういうことが可能なのは、面接記録自体は、非常に読み難いが書かれたノートの時の状態で復元されているからである。それは最後の2週間が欠けているので、なおさら興味を惹くが、新たな情報抜きには何が起きてどう終わったのか、確定しがたい。リタが完全に裸になったりそれを晒したり自慰行為を見せようとして走り回ったり、とは、一体何が起きたのだろうか。

シャーウィンーホワイトは、それを単に「原光景場面の経験」の影響に還元していないようである。クラインとの面接の終わりに、リタは何を実演していたのか、誰かへの同一化を示していたとも思われるが、それを知るにはフロイトのハンス家やカタリーナの場合のように、家族情報が必要だろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?