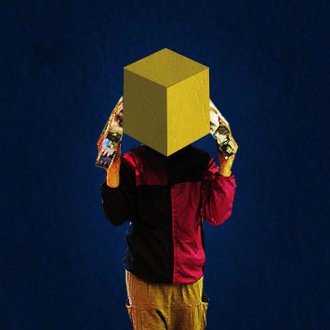

#コンテンツ会議

「小さくて大きい行政府」へ─『NEXT GENERATION GOVERNMENT 次世代ガバメント 小さくて大きい政府のつくり方』

小さい政府/大きい政府の二項対立を超えていく、小さいけれども、誰も排除されない大きな社会を実現する、「小さくて大きい行政府」はありえないのか? 人口減少によって社会が疲弊し「公共」が痩せ細っていくなか、デジタルテクノロジーの可能性を正しく想像することで、新しい公共のありかた、新しい行政府の輪郭を見いだすことができないか。 テクノロジーと社会の関係に常に斜めから斬り込んできた『WIRED』日本版元編集長、『さよなら未来』の若林恵が、行政府のデジタルトランスフォーメーション(ガバ