この地の産土(うぶすな)神社は、お酒の守り神。

こんにちは、安井郁子です。

記事を読んでくださる方、応援してくださる方、いつもありがとうございます。

中央区茅場町近くのお酒の守り神

本社での会議前に、お酒の守り神「新川大神宮」でお参りをしてきました。

通常は、宮司さんもいらっしゃらず、ひっそり佇んでいる神社ですが、ここは、この辺の新川の街や、お酒を守ってくれる神様でもあります。

まず、新川という場所を説明しておきますと、地下鉄で日本橋の次の「茅場町」駅近くになります。

新川は、江戸で人気だった灘・伏見で造られ江戸に運ばれる「下り酒」の荷揚げ地として繁栄しました。

晩秋から初冬に、灘や伏見の蔵元で新酒ができあがると、樽詰めされ、

樽廻船に積み込まれると15艘程の船団が西宮から出帆、一番乗りの「惣一番」目指し、約58時間かけ、酒問屋が集まる新川を目指しました。

この「番船競争」は江戸の町人文化を彩るイベントのひとつとして人気があり、広く知られていました。

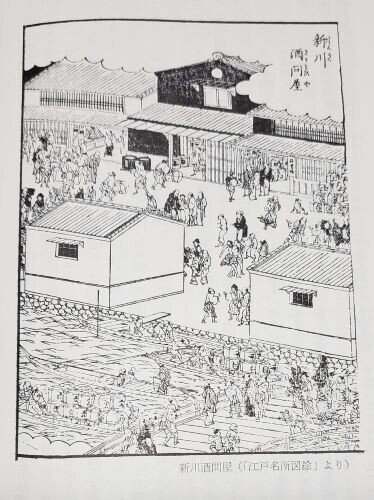

(江戸時代の新川の酒問屋街)

その新川で、酒問屋の守護神として崇敬を集めてきたのが「新川大神宮」です。

新川大神宮の由来は、慶光院周清上人が1625(寛永2)年、徳川2代将軍から江戸代官町に屋敷を賜り、邸内に伊勢両宮(内宮・外宮)の遥拝所を設けられたのにはじまります。その後、1657(明暦3年)年の明暦大火による類焼で替地を当地に賜り社殿が造営され、以来、実に350年以上を経た現在まで「新川大神宮」としてこの地の産土神として祀られてきました。

酒問屋の有志一同が守り神の社殿を再建

太平洋戦争末期の昭和20(1945)年3月には戦災により社殿は灰燼に帰し、その後新川も戦災焦土で埋め立てられ付近は旧態を失いましたが、 1952(昭和27)年、弊社はじめ酒問屋の有志一同が社殿の再建を発起し、同年 10月17日に竣工遷宮、今日に至っております。

疫病退散。年末年始をお守りください!

新規感染者数は激減しておるものの、大人数で集まることが引き続き難しい年末年始を迎えることとなりそうですが、、、、

忘年会の回数が減るであろう分、少しリッチな気分で、お料理とともに、ちょっと奮発したお酒を楽しみたいところです。

朝晩は冷え込んで、寒暖差が激しくなっております。

繁忙期を迎えるこの時期に、皆さまのお体が健やかでありますように。

そして、どうかこのまま第六派も来ないで… 早く日常に戻れますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?