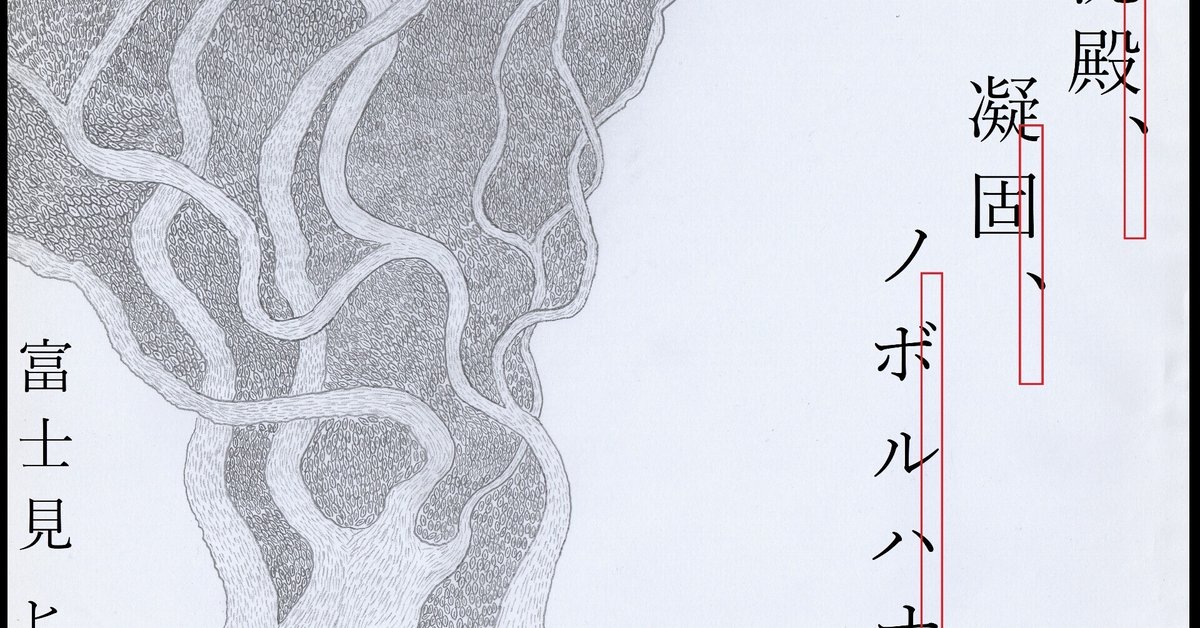

【Ouka】 6.沈殿、凝固、ノボルハナ。

夏の始まりってこんなに静かなものだったろうか、と私は思った。

きっと記憶の中の夏が鮮やかすぎるのだ。

あるいは、音楽や漫画で描かれる夏のイメージが思い出にレイヤーをかけているのかもしれない。

実物は、思ったよりも彩りを欠いている。

まるで観光名所みたいに。

その人の煙草は花火の匂いがした。

私はそれが気に食わなかった。

夏が来るたびにあんたのことを思い出してしまうじゃないか。

「中学生の前で煙草を吸うのはよくないぞ」と私は言った。

「あっ、そうだよね。後ろで吸うね」

「そうじゃないでしょうが。バカなの?」

「あたしは自分がバカじゃないと思ったことが生まれてから一度もないのが自慢なんだ」

「すげぇ。逆に」

「えへへ」

「えへへじゃないっすよ」

ナギサさんは町内でも有名な変わり者のお姉さんだった。

私がまだ小さい頃に遊んでもらった記憶はあるのだけれど、どこかの大学に行っていたらしい数年間は姿を見なかった。

そのせいで、彼女の存在を忘れかけていた。

しかし、ある日の帰宅途中でその見覚えのある金色の髪を見た瞬間に、いろいろな感情が甦った。

「あれ、ナギサさんだ」と、私は寸前まで気付かなかったふりをして声をかけた。

「お、でっかくなってる。すげー」

「なにしてんですか?」

「徘徊」

「やば」

「写真撮ってた」

「帰ってきたの?」

「うん。しばらくはこっちいるよ」

「へー」

私はべつに嬉しくないふりをしてそう言った。

私は夕方になると近所を散歩するようになった。

ナギサさんと偶然、たまたま会うことができるから。

「ナギサさんってずっと金髪なんですか?」

「そうだね、高校の頃からずっと」

「不良だ」

「優良だよ。あたし髪が黒いと暗い顔に見えるんだよね」

「いいと思う」

「そう?やった」

ナギサさんはそう言ってから、嬉しそうな顔で煙草に火を点けた。

「ナギサさんって、なにしてるの?」

「え、それは辛辣な意味で?」

「しんらつ?」

「いや、なんでもない。絵を描いてるよ」

「へー。どんなの?」

「わけのわからないやつ」

「それって自分で言うの?」

そう言って、私は笑った。

しかし、ナギサさんが描いている絵をスマホで見せてもらった私は笑うのをやめた。

「すごい。わけわかんない」

「いつかわかるさ」

ナギサさんはそう言ってから、目を細めて煙草を吸った。

ある日、偶然会ったナギサさんが真剣な顔で私に言った。

「どしたの。暗い顔して」

「え。ううん」

「金髪にでもする?」

「しよっかな」

「すんなよ。おいで。話そ」

そう言ってナギサさんは、私を町内の広場に裏返しに置いてあったコンクリートの側溝ブロックの上に座らせた。

「あたし、父親のこと大っ嫌いなんだ」

私がそう言うと、ナギサさんはいつものように煙草に火を点けた。

「まぁ、君ぐらいの歳で父親のこと大好きって言ってるほうがアレだよね」

私は自分の悩みがありがちだと言われた気がして、少し悲しくなった。

「ナギサさんもそうだった?」

「もちろん」

「今は?」

「今は、どうでもいい」

「あたしもいつかそうなる?」

私がそう聞いてみると、ナギサさんは少し考え込んだ。

「知ってるかい?宇宙では澱ってないんだ」

「なんの話?」

「暗い気持ちをじっと観察しちゃうと、どんどん底のほうに溜まっていっちゃうぜって話」

「例え話?」

「そうだね」

「大人みたい」

「え、あたし大人だと思われてなかったの?」

「金髪の大人なんていないもん」

ナギサさんはチベットスナギツネのような顔をした後で言った。

「さて、この重力バチバチの地球上で暗い気持ちを底に溜めないようにするには」

「なんか授業みたい」

「授業だよ、ある意味ね。溜めないようにするにはどうするか」

「うん」

「試験管を振り続けます」

「試験管?」

「動き続けるしかないってこと」

「振らないとどうなる?」

「想像したくもないね。たぶん底のほうで固まっちゃうと、いくら振っても戻せなくなる」

「わかんないけど、なんかやだね」

「あんたのお父さんはね」

「え?」

「昔大変だったんだよ」

「どういうこと?」

「いずれわかる」

「なにそれ」

「とにかく、今は心も身体も動かして、命がけで気晴らしし続けな」

「あたし試験管?」

「はい!試験管をイメージして踊って!」

「やだ!恥ずかしい!」

ナギサさんは、夏が終わる前にまたどこかへ行ってしまった。

きっと今もどこかで、あのわけのわからない絵を描いているのだろうと思う。

そうじゃなきゃ困る。

思えば、私はナギサさんに対する感情もよく振っておくべきだったのだ。

そうすれば、夏が来るたびに胸が苦しくなることもなかったのだろうから。

「おいってば!」という声と共に、ナガセが私の胸に頭突きをした。

「いたっ。あたし胸にクッションないんだから」

「なにぼーっとしてんの」

「いや、夏が来るなぁって」

「なんじゃそりゃ」

「ナガセ」

「ん?」

「大好きだよ」

「うっす。あざっす」

私はナガセの頭を撫でたい気持ちをぐっと堪えた。

「絵でも描いてみようかな」と、私は呟いてみた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?