COVID-19パンデミック下におけるマスクからの細菌および真菌の分離について

概要

COVID-19の大流行により,

人々は公衆の面前で毎日フェイスマスクを

着用するようになった。

マスクのウイルス感染に対する有効性については

広く研究されているが,マスクに付着した細菌や

真菌による衛生上の問題の可能性については

ほとんど報告されていない。

そこで、

(1)マスクに付着する細菌・真菌を定量的に同定し、

(2)マスクに付着する微生物がマスクの種類や使用方法、

個人の生活習慣と関連するかどうかを

検討することを目的とした。

109名のボランティアにマスクの使用状況や

生活習慣を調査し、マスクの表面側または外側から

細菌と菌類を培養した。

細菌のコロニー数はマスク表面側で多く、

真菌のコロニー数はマスク表面側で少なかった。

マスクの使用時間が長いほど、

真菌のコロニー数は有意に増加したが、

細菌のコロニー数は増加しなかった。

病原性微生物としては、表皮ブドウ球菌、

黄色ブドウ球菌、クラドスポリウムの

非病原性微生物が多かったが、セレウス菌、

ブドウ球菌、アスペルギルス菌、

ミクロスポルム菌の病原性微生物が検出された。

また、マスクに付着した微生物は、

搬送方法やうがいとの関連は認められなかった。

このことから,免疫不全者は,微生物感染予防の

ためにマスクの繰り返し使用を

避けるべきであることが示唆された.

はじめに

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型

(SARS-CoV-2)の世界的な急速な広がりと

それに伴うコロナウイルス病2019(COVID-19)の

大流行により、ウイルス感染予防への取り組みが

急務となっている。

呼吸器感染症を予防する最も伝統的かつ

合理的な方法は、フェイスマスクの着用であり、

COVID-19の流行以前には、いくつかの

研究グループが呼吸器系ウイルスの感染に対する

有効性を実証しています1,2。

COVID-19の流行期間中、SARS-CoV-2および

飛沫に対するマスク着用の有効性を支持する証拠が

増えてきた3,4。しかし、世界保健機関(WHO)は、

マスクは手指衛生、適切な使用、および廃棄を

伴って使用される場合にのみ有効であるとしています5。

日本で日常的に使用されているマスクは、

(1)不織布製、(2)ポリウレタン製、

(3)ガーゼまたは布製の3種類が市販されています

(図1a,b)。

不織布マスクは、SARS-CoV-2を含むほとんどの

呼吸器系微生物による飛沫感染を防ぐために、

世界中で一般的に使用されています(図1c)。

また、ポリウレタン製のマスクは、

特にアジア諸国において花粉症対策として使用されている。

ポリウレタン製マスクは呼吸がしやすく、

洗濯もできるため、COVID-19の流行時にも

何度か再利用され、人気を博している。

ガーゼマスクは普及率が低いものの、

洗って再利用でき、効果的に感染予防ができる。

そこで日本政府は、COVID-19の流行初期に

不織布マスクが不足したため、

全国民にガーゼマスクを配布した。

市販されている3種類のマスクのマクロ写真と顕微鏡写真。不織布マスクは3層構造で、

外層と内層の孔径は同じ(50〜150μm)、

中間層(フィルターとして考慮)の

孔径は小さい(5〜30μm)。

顕微鏡画像はOlympus Microscope CX33と

CCD Camera DP22 (bar = 500 µm)によって撮影された。(b)3種類のマスクの孔径、厚み、層、使用目的。a)の

顕微鏡画像(右図)を用いて、

メーカー指定のフェイスマスクの孔径を確認した。(c)

微生物や粒子の標準サイズ(左図)と

不織布マスクの中間フィルタの孔径(5μm)との

比較(右図)。

フェイスマスクのウイルス感染に対する有効性は

広く研究されているが3,4、

マスク使用時の衛生面の問題は依然として不明である。

マスクの使用は、使い捨ての不織布製マスクが標準です。

しかし、社会経済文化によって、

不織布マスクを繰り返し使用したり、

状況に応じてマスクを使い分けたりするケースも

あるようです。

例えば日本では、不織布マスクの供給不足により、

使い捨ての不織布マスクを繰り返し使用したり、

手作りマスクやポリウレタンマスクなど、

他の種類のフェイスマスクを使用したりすることが

ありました6。

マスクの供給不足が解消された後も、

使い捨ての不織布マスクを繰り返し使用したり、

他の種類のフェイスマスクを使用する人がいる。

環境病原体のうち、ウイルスは宿主細胞に

感染しなければ増殖できないが、細菌や真菌の多くは、

条件次第でさまざまな素材に付着して

生存・増殖することができる。

日常生活で使用される素材(紙幣や公共交通機関など)の

表面には、広く細菌や真菌が存在し、

病原性のある細菌や真菌が検出されることがあります7,8,9,10。実験や臨床の場において、

マスクに細菌やウイルスが付着していることを

報告した研究はいくつかあるが11,12,13、

地域社会で日常的に使用されているマスクに、

どのような細菌や真菌がどのくらい付着しているかに

ついての研究はなく、COVID-19パンデミックに

おいて軽視されている衛生問題であった。

マスクは呼吸器,消化器,皮膚への直接の感染源と

なるため,COVID-19を悪化させる細菌や真菌の感染を

防ぐために,マスクの衛生状態を維持することが重要である.

そこで、本研究では、ボランティア109名を

対象にマスクの使用状況や生活習慣に関する

調査を行った後、マスクから分離した微生物を

培養することにより、フェイスマスクに付着する

細菌・真菌を定量・同定することを目的としました。

結果

マスクの種類、性差、マスクの使用期間

調査期間中、日本ではCOVID-19の患者数は

比較的少なかったが、公共の場ではほとんどの人が

マスクを着用し、調査参加者全員がフェイスマスクを

着用していた。

まず、109名の参加者から、マスクの種類と使用期間に

ついて情報を収集した。

男性63名(58%)、女性46名(42%)。

マスクの種類は、不織布製が78%と最も多く(図2a)、

不織布製は他のマスクに比べて有意に高かった

(P < 0.001、ガーゼ・布製を除くほとんどが

ポリウレタンマスク)。

マスクの使用期間については,不織布マスク使用者の

75%が1日だけマスクを装着していることがわかった。

一方、他のマスクタイプでは58%が

2日以上同じマスクを装着していた(図2b)。

これは、ポリウレタンマスク、ガーゼマスク、

布製マスクなど、他の種類のマスクは洗って

繰り返し使用できるように設計されているため、

使用者がマスクを何度も洗って再利用していたためと

考えられます。

一方、マスクの種類と使用期間については、

性別による有意な差は見られなかった(図2a、c)。

外面側の微生物コロニー数の調査結果。

(a) 男女別(n=109)の不織布マスクと

その他のマスクタイプ(その他)の使用状況。その他」は、

ガーゼや布製のマスクが数枚ある以外は、

ほとんどがポリウレタン製のマスクであった。

(b) 不織布製、その他のマスクタイプ、

全体(不織布製とその他を合わせたもの)の使用期間。

同じマスクを2日以上使用している

「その他」の割合(58%)は、不織布マスク使用者(25%、P<0.001)より有意に高かった。

(c)男女別のマスク使用期間(有意差なし)。

(d,e)マスク表面と外面の細菌(d)と真菌(e)を

それぞれ寒天プレートに押し付けて別々に培養した。

微生物コロニー数/プレート(左パネル);

箱ひげ図中の十字記号、バー、ドットは

それぞれ平均値、中央値、外れ値を示す。

マスクの種類と使用期間により、

表面側(中パネル)と外側(右パネル)の

微生物コロニー数を比較した。

平均値+平均値の標準誤差(SEM)。

統計解析には、paired t-testおよび

Student's t-testを使用した。*p < 0.05; **p < 0.001。

マスクの表面と外面の微生物数について

マスクの表面側と外面側を寒天培地に押し付け、

マスクに付着した微生物を培養した

(1人あたり表面側と外面側で2枚)。

寒天培地を細菌は18時間、真菌は5日間培養し、

コロニーカウントを行った。

細菌(Fig.2d)。

表面側の99%、外面側の94%の

サンプルで細菌のコロニーが確認されたが、

表面側の1サンプル、外面側の6サンプルでは

コロニーが確認されなかった。

コロニー数は,表面側168.6 ± 24.7,

外面側36.0 ± 7.0 [平均値±平均値の標準誤差(SEM)]

であり,表面側と外面側のコロニー数を比較した.

各個体の表面側と外側でコロニー数を比較したところ、

マスクの表面側でコロニー数の平均値が13.4倍高かった(paired t-test、P < 0.001)。

マスクの種類と使用時間の影響を評価するため,

マスクの種類[不織布,その他,すべて

(不織布とその他の組み合わせ)]に基づき,

1日(3~6時間),2日,それ以上マスクを

使用した人のコロニー数を比較した.

その結果,使用時間にかかわらず,

マスクの種類によるコロニー数の有意差は認められなかった.

真菌(Fig.2e)

表面側で79%、外面側で95%のサンプルで

真菌のコロニーを観察した。

真菌のコロニー数は細菌よりも少なく、

表面側で4.6 ± 1.9、外側で6.1 ± 1.9 (平均 ± SEM)であった。一方,真菌のコロニー数は,細菌とは対照的に,

外面側で2.4倍高かった(paired t-test, P < 0.05)。

同じマスクを2日以上使用した場合、

1日使用時と比較して、真菌のコロニー数は

マスクの外側で増加した。

不織布マスク使用者とその他のマスク使用者の

コロニー数には,1日使用時のマスク外面側の

真菌コロニー数を除き,統計的な差はみられなかった.

また,女性は化粧をすることが多いため,

男性と女性で細菌および真菌のコロニー数が異なる

可能性があるかどうかを検討した.

その結果、1日使用者の顔側サンプルの

細菌コロニー数のみが、女性で低く、

有意な差が見られた(Fig. S1)。

微生物コロニーと生活習慣:うがい・移動・納豆の摂取

個々の生活習慣が、宿主(=ヒト)や

環境に由来するマスク上の微生物数に影響を

与えるかどうかを検討した。

マスク上の微生物量に影響を与えると思われる

環境要因のひとつに、

通勤時の交通手段があります(図3a)。

ここでは、

(1)電車やバスなどの公共交通機関、

(2)自動車やトラックなどの自家用車、

(3)徒歩、自転車、バイク

の3つの交通機関に分類しました。

その結果、マスクの両面に存在する細菌や真菌の

コロニー数は、3つの交通機関の間で

差がないことが分かりました。

交通手段、うがい、納豆の摂取。

(a) 通勤・通学手段を、

(1) 公共交通機関:電車・バス、

(2) 自家用車:自動車・トラック、

(3) 徒歩・自転車:徒歩・自転車・バイク

の3つに分類し、それぞれを比較検討した。

マスクの表面、外面とも、3つの交通機関の間で

細菌、真菌のコロニー数に差は見られなかった。

(b) 微生物コロニー数とうがい習慣。

円グラフは、参加者のうがい頻度の割合を示したもので、67%の参加者が1日1回以上うがいをしていた。

うがいの頻度に関わらず、参加者の間で細菌や真菌の

コロニー数に差は見られなかった。

(c) 納豆の消費量と枯草菌のコロニー数。

納豆は、寒天培地上に大きな白いコロニーを

形成する枯草菌で発酵させた大豆から作られる

日本の伝統的な食品である。

調査によると、参加者の9%と27%が

それぞれ毎日、毎週納豆を食べたことがあり、

実験期間中に納豆を食べた参加者は

19%(109人中21人)であった。

納豆を食べた参加者は、納豆を食べなかった参加者に

比べて、枯草菌のコロニーの割合が

有意に高いことがわかった。

次に、日本人に人気のある二つの習慣、

うがいと納豆の消費について評価した。

うがい(口/喉の洗浄としても知られている)は、

呼吸器感染症を防ぐと信じられてきた

日本の習慣である14。

参加者のうち67%が少なくとも1日1回うがいをし、

通常は帰宅時にうがいをした。

しかし、うがいの有無にかかわらず、

細菌および真菌のコロニー数には差がなかった(図3b)。

納豆は日本の伝統的な発酵食品であり、

食べると粘着性があり、口や箸に付着する(図3c)。

納豆は、乾燥した環境でも生存できる

有胞子性細菌Bacillus subtilisで大豆を発酵させて作られる。

予想通り、今回の調査では、枯草菌が形成する

大きな白いコロニーが観察された。

アンケートによると、納豆を毎日食べたことが

ある人は9%、毎週食べたことがある人は27%であり、

実験期間中に納豆を食べた人は19%であった。

納豆を食べた参加者は、そうでない参加者に比べて、

マスクの両面に大きな白いB. subtilisコロニーを

形成する頻度が有意に高いことがわかった。

細菌コロニーの形態と同定

細菌培養では、寒天培地上に様々な

コロニーが観察された(Fig. 4a)。

コロニーの大きさ

(小<2mm、中2〜10mm、大10mm<)、

色、頻度から、形態学的に4大コロニー形態と

それ以外の形態:

(1)小白、(2)大白、(3)小黄、

(4)中白、中〜大で黄色やピンクを含むその他に分類した(図4a,b)。

コロニーの発生頻度は2つの式で算出した。

(I)コロニー発生率=目的のコロニーを含む

プレート数/全プレート数(n = 109)×100、

(II)% total=目的のコロニー数/各プレートのコロニー数

合計×100(その後、全プレートの% totalの平均値を算出)。

Fig.4aに示すように、ほとんどの参加者が

複数のコロニー形態を持っていた。

コロニー発生率や各コロニーの平均総数に

対する4つのコロニー形態の優位性は、

表面側と外面側で全体的にほぼ同じであった(Fig. 4b)。

白色の小型コロニーが最も多く観察され、

発生率、総発生率はそれぞれ80%、70%を超えていた。

(a) 寒天培地上の様々なコロニーを観察し、

コロニーを形態的に大きく4つのコロニー形態に分類した。各コロニーからなる代表的な細菌は、

そのグラム染色像で可視化した。

(b)主要なコロニー形態、同定された細菌、

および頻度(発生率および合計%)。

(c) 同定された細菌、その局在、およびヒトにおける病原性。

さらに、各コロニーを構成する細菌を特定するために、

グラム染色と16SリボソームRNA(rRNA)塩基配列の

決定を行った。

その結果、白い小さなコロニーは主に

Staphylococcus epidermidisとS. aureusからなり、

黄色い小さなコロニーを形成する主要な

細菌種はS. aureusであった。

白い大きなコロニーは、2番目に多く観察されたもので、

納豆の成分であるB. subtilisからなる(図3cの通り)。

中くらいの白色コロニーはB. cereusと

B. simplexからなり、B. cereusはマスクの外側にのみ

確認された。

このコロニーの中から、16S rRNAの塩基配列決定により、

他の細菌種も同定した(Fig.)

その結果、ほとんどの細菌は非病原性であったが、

以下のようなヒトの病原性細菌が確認された。

S. aureus(常在菌、ただし増殖しすぎると

さまざまな病気を引き起こす)、

B. cereus(腸内細菌、食中毒の原因)、

Staphylococcus saprophyticus(尿路感染症)、Pseudomonas luteola(日和見病原体)15、16、17である。

真菌のコロニーと同定

真菌のコロニーを定量した後、

さらに37℃で2日間培養し、胞子形成を誘導した。

その後、ラクトフェノール・コットンブルー染色を

用いて、マクロ的にはコロニーの形態、

ミクロ的には菌糸や胞子の形態からマスク上の

真菌を同定した。

胞子形成が見られないために同定できない菌も

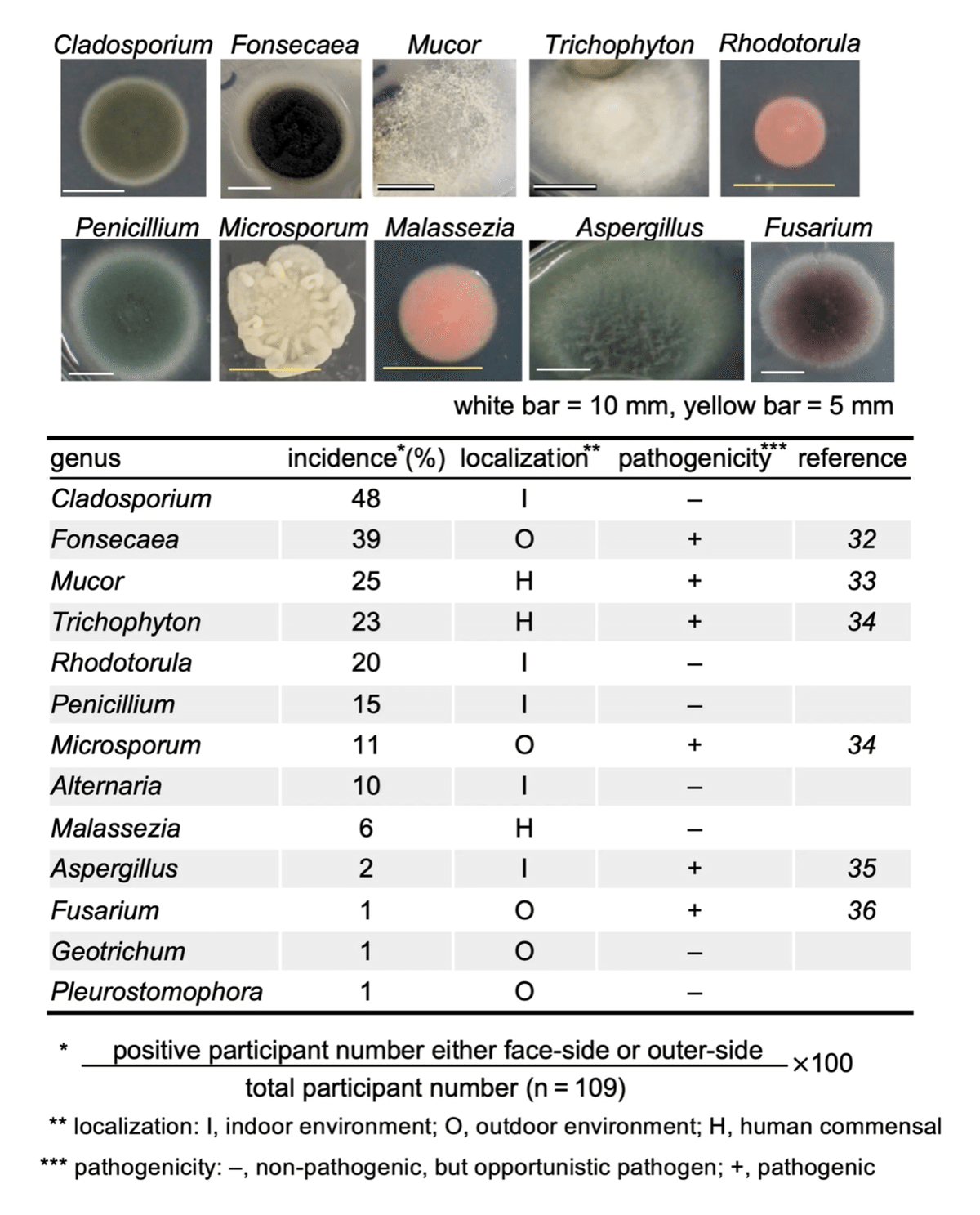

あったが、13の菌属を同定することができた(Fig.5)。

その中で、Cladosporium、Fonsecaea、

Mucor、Trichophytonの4つの真菌属が

マスクの両面に共通して存在するものが

20%以上あった。

後者の3つはヒトに病原性を持つ可能性がある(Fig.5)。

ミクロ的には菌糸・胞子形態で菌類を同定した。

代表的な真菌の画像を10枚示した。

白色のバーは10mm、黄色のバーは5mmである。

同定された真菌、本研究での発生率、

局在性、病原性を記載した。

考察

本研究では、COVID-19のパンデミック時に

世界で一般的に使用されたマスクの微生物汚染と

いくつかの要因との関連性を明らかにした。

いくつかの結果は予想通りであったが、

いくつかの予想外の結果もあり、

これらは本質的な衛生問題として対処する必要がある。

表1では、主な調査結果をまとめ、

統計的な差異を太字で示した(P < 0.05)。

フェイスマスクのコロニー数は、

細菌が真菌よりも多く、細菌と真菌のコロニー数は、

それぞれフェイス側と外側で高かった。

マスクの使用期間が長いほど真菌のコロニー数は

増加したが、細菌のコロニー数は増加しなかった。

また、不織布製マスクでは、外面側で

他のマスクタイプよりも真菌数が少ないことがわかった。

細菌コロニー数はすべてのマスクタイプで同程度であったが、顔側のコロニー数は男性よりも女性で少なかった。

さらに、表2に示した本研究で得られたデータ間の

関連を見るために受信者動作特性(ROC)分析を

行ったところ、曲線下面積(AUC)が

正と負の関連を示した(図2e、S1)。

本研究で最も多く検出されたCladosporium属は、

女性でより多く検出された(女性58%、男性29%)。

納豆を月1回以上食べる参加者が使用したマスクからは、

枯草菌がより多く検出された。

一方、輸送システムは、細菌および真菌の

コロニー数とは関連がなかった。

これらの結果は、公共交通機関の利用やうがいに

よって細菌や真菌のコロニー数が変化しなかった、

図3の結果と一致しています。

一方、納豆を食べると、マスクの枯草菌の

コロニー数が強く増加した。B. subtilisは急速に増殖し、

他の細菌コロニーと競合するほど大きなコロニーを

形成するが、本調査で最も多く検出された

S. epidermidisには影響を与えなかった。

白色培地コロニーのカウントは、

枯草菌の存在によってマイナスの影響を

受けるようであった(AUC = 0.65)。

これは、B. subtilisが白色中コロニーの

主成分であるB. simplexの増殖を阻害するという

以前の報告18と一致する。

AUC0.5-0.6, 不十分; 0.6-0.7, 十分; 0.7-0.8, 良い; 0.8-0.9, 非常に良い; 0.9-1, 優れている。

*, †Associations were consistent with statistical differences shown in *, Figs.2; †, S1.

本研究で分離された真菌のほとんどは病原性ではなく

日和見病原体であった(Fig. 5)。

ただし、免疫不全の宿主は日常的に

不織布製マスクを着用することを勧める必要がある。

また,5%の被験者のマスク外面から

食中毒菌であるB. cereusが検出され(図4c),

糞便から手を介してB. cereusがフェイスマスクに

付着している可能性が示唆された.

手洗いは下痢の発症を抑える効果があるため、

集中的な手洗いが推奨される19。

また、マスクの使用時間によって菌群数が

増加することが予想されたが、そのようなことはなかった。

これは、細菌が水分を必要とするためと考えられる20,21。

マスクを着用している間、マスク空間下の

湿度は約80%になり、細菌はこの環境で生存・増殖する

ことができます22,23。

一方、使用済みのマスクを長時間装着しない場合、

特に夜間は一晩で乾燥し、マスク上の細菌は

乾燥状態により死滅しやすくなります。

一方、真菌やその胞子は乾燥に強いため、

マスクが乾燥する条件下でも生存することができます。

そのため、マスクの使用時間が長くなると、

菌類が蓄積・増加する傾向がありました。

また、マスクの種類ごとに微生物コロニー数を

比較したところ、不織布とその他のマスクの種類では、

微生物コロニー数に大きな差はありませんでした。

これらのことから、マスク外面側の真菌コロニー数が

多いのは、マスクの種類ではなく、

マスクの使用時間によるものと考えられる。

洗浄・再利用可能なマスク

(本研究では「その他のタイプ」のマスク)については、

綿製フェイスマスクの適切な洗浄方法が、

マスク上の微生物負荷を低減するために推奨されている12。

しかし、今回の実験では、洗浄に基づくマスク上の

細菌または真菌のコロニー数に

有意な差は見られなかった(Fig.S2)。

これは、多くのマスク使用者にとって、

マスクを殺菌するための適切な洗浄方法

(100℃での煮沸、60℃での洗浄、

スチームアイロンによるアイロンがけなど)に

関する情報が不足しているためと思われる。

マスクの微生物分離を報告した研究はいくつかある。

ベルギーのグループは、13人のボランティアが

綿とサージカルマスクを4時間着用する

実験的な設定で、フェイスマスクの細菌コロニー数を

調査した12。

著者らは、マスク(顔側と外側の層に分離せず)を

PBSでボルテックスして細菌を採取し、

Brain Heart Infusion(BHI)および

Lysogeny Broth(LB)寒天培地プレートで

細菌を培養した。

その結果、綿マスクの方がサージカルマスクよりも

細菌のコロニー数が多く、サージカルマスクからの

主な細菌属はStaphylococcusとStreptococcusであった。

私たちの研究でも、BHIプレート上で増殖できないStaphylococcusは検出されたが、

Streptococcusは検出されなかった。

また,日常的にマスクを使用している人では,

女性よりも男性でマスク上の

細菌コロニー数が多かった(Fig.S1).

この差は、男性よりも女性の方が、

より集中的に顔のスキンケアを行っていることに

関連している可能性が考えられた。

そこで、毎日のスキンケア方法に関する

調査データを用いて、主成分分析(PCA)を実施した

(3つのカテゴリー。

1.洗顔方法、2.化粧水・日焼け止めの使用量、

3.ファンデーションの使用量)、

および4時間装着したマスクの細菌・真菌コロニー数から

主成分分析を行った(図 S3a)。

主成分(PC)1の分散割合は44%であり、

PC1値はより集中的な顔のスキンケアを反映していた。

ここで、PC1値には、細菌コロニー数が負に、

3つのスキンケアカテゴリーが正に寄与していた。

このことから、より集中的なスキンケアを行うことで、

マスクに付着する細菌が減少する可能性が示唆された。

調査対象の3つのスキンケアカテゴリーのうち、

ファンデーションの使用量が細菌のコロニー数に

影響を与えるかどうかを検証した。

ボランティアを募り、顔の左半分だけに

ファンデーションを塗った状態で4時間マスクを

装着してもらいました。

その結果、フェイスマスクの左半分と右半分で

細菌のコロニー数に差は見られなかった(Fig. S3b)。

さらに、化粧水・日焼け止めの使用、

洗顔方法のいずれも、単独では統計的に

細菌のコロニー数を減少させなかった(データ示さず)。

細菌コロニー数の性差に寄与する

他の要因については検討しなかったが、

考えられる要因としては、

男性では顔の温度が高いこと24、

汗や皮脂の性差25が挙げられる。

本研究にはいくつかの限界があった。

第一に、本研究におけるフェイスマスクの

調査は包括的なものではなく、

サンプルサイズも小さ かった。

また、フェイスマスクは大きく3種類に分類されるが、

厚みや布地のコーティングなど、

微生物の増殖に影響を与える可能性のある要因に

よってさらに細分化することが可能である。

実験環境では、サージカルマスクとコットンマスクで、

着用4時間後の細菌コロニー数および構成が異なってい12。

第二に,いずれの実験でもフェイスマスクの

着脱は素手で行うため,手に付着した微生物が

フェイスマスクに移る可能性があった.

ここでは、普段の生活でフェイスマスクに

付着した細菌や真菌を調べることが目的であるため、

実験期間中は意図的に手袋を着用しないように指示した。

素手で扱った新品の不織布マスクから

検出された微生物コロニーはごくわずかであった

(平均6.5個、真菌コロニーなし、データなし)。

最後に、マスク上の微生物をよりよく分離するために、

マスクは洗剤ブロスで十分に洗浄する必要があるとの

議論がある26。

しかし、本研究では、マスクに付着した微生物を

寒天培地に押し付けるだけで収集することにした。

この方法では、マスク素材にかなりの

微生物が残る可能性があるが、

剥離しやすい微生物の方が呼吸器感染症に

関連すると考えている。

本研究では、COVID-19パンデミック時

のマスク着用という現在の生活習慣の中で、

新たに浮上した衛生上の問題に着目した。

これらの結果は、潜在的な病原体感染を

予防するためのマスクの使用について、

新たな知見を提供するものである。

研究方法

マスク層のイメージング

不織布マスクは3層構造であり、

それぞれをハサミで切断し、手作業で分離した。

ガーゼマスクは複数層で構成され、

そのうちの1層を手作業で切り離した。

CX33 Microscope (Olympus, Tokyo, Japan) の

顕微鏡ステージにポリウレタンマスク(試料調製なし)

または不織布マスクとガーゼマスクの各層を直接置き、

CCD Camera DP22 (Olympus) と

10倍の対物レンズで画像化した。

研究デザイン

本研究は、2020 年 9 月から 10 月にかけて実施した。

参加者は、近畿大学医学部(大阪市)の

医学生109名、男性63名(22.4±0.4歳)、

女性46名(21.2±0.3歳、男女差なし)であった。

すべての実験プロトコルは、

近畿大学の機関バイオセーフティ委員会の承認を受け、

機関指針に従って実施された。

参加者全員からインフォームドコンセントを得た。

参加者に対する調査は、年齢、性別、マスクの種類、

マスクの使用期間、交通手段、うがいの習慣、

納豆の摂取習慣とした。

実験期間中に抗菌薬による治療を受けている

参加者がいないことを確認した。

試料採取、微生物培養、コロニーカウント

フェイスマスクに付着した微生物を分離培養するため、

フェイスマスクの顔側と外側を別々に

寒天平板(直径8.6cm、面積58cm2)に押し付け、

汚染を避けるためすぐに蓋をした。

培養条件は、細菌培養にはBHI寒天培地(

栄研化学株式会社、栃木県)またはSCDLP

(Soybean-casein digest broth with

lecithin and polysorbate 80、栄研化学株式会社)を用い37℃、18時間の好気的条件で培養を行った。

これは,Delangheらによって報告された,

サージカルマスクサンプルからの細菌コロニー数が

BHIとLB寒天培地プレート間で同程度であった以前の

知見と一致する12.

そこで,以降の実験では,汎用培地として広く

使用されているBHI寒天培地を使用することとした.

培養時間が長くなると(2日以上)、

増殖の速いB. subtilisが他の細菌を追い越し、

結果的に増殖の遅い細菌の検出が難しくなった。

真菌の培養には

Sabouraud dextrose agar plate

(Nissui pharmaceutical Co., LTD, Tokyo, Japan) を用い、

好気的条件下で25℃、5日間培養を行った。

一次培養後、コロニーの形態を評価し、

コロニーカウントを行った。

中間層(フィルター層)での微生物の存在を確認したが、

細菌および真菌のコロニーは少数しか

検出されなかった(平均±SEM:細菌コロニー,

6.3 ± 4.9; および真菌コロニー, 1.0 ± 0.5)。

そこで,本研究では,マスクの表面側と外面側の

微生物コロニーに着目することとした.

微生物コロニーの同定

細菌:培養プレートから94コロニーを採取して

DNAを分離し、口腔微生物叢解析センター(高松市)で

MiSeq(Illumina, San Diego, CA)による

16SリボソームRNA(rRNA)シーケンスを実施した。

また,グラム染色(富士フイルム和光,大阪)用に

スライドグラス上の細菌塗抹標本を作製し,

CCDカメラDP22付き顕微鏡CX33で顕微鏡撮影を行った.

真菌:すべての培養プレートから、

異なる種類の真菌コロニーを含む代表的な寒天プレートを

選択した。

さらに、培養プレートを37℃で2日間培養して

胞子形成を誘導し、ラクトフェノールコットンブルー

(武藤純薬株式会社、東京、日本)で染色し、

コロニーの形態と顕微鏡観察に基づいて同定した37。

データ解析

RStudio (version 1.4.1106) と

Exploratory (Exploratory, Inc., CA) を用いて PCA を

実施した。

統計解析には、paired t-test、Studentのt-test、

χ2検定を実施した。

本研究で得られたデータ間の相関を明らかにするため,

ROC分析を行い,AUCを算出することで因子と

アウトカムとの関連性を評価した.

AUCが1に近いほど強い関連を示し、

0.5未満は関連がないことを示す。

データの利用可能性

本研究で作成・分析されたデータセットは、

合理的な要求があれば、対応する著者から入手可能である。

以下略(Referenceの為元記事参照)

7月19日にネットニュースにもなりました。↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?