「暗夜行路」解読1・全体構成【志賀直哉】

「暗夜行路」は細かい工夫を大量に入れ込んでいる作品です。入れ込みすぎて手間が膨大になって完成までに26年を要しました。そんなに時間をかけるなら懇切丁寧な描写をすれば良いものを、逆に文章は慢性的に口数不足で、愛想のあの字もありません。重層的すぎて難解というより、愛想がなくて難解なのです。珍しい作品です。

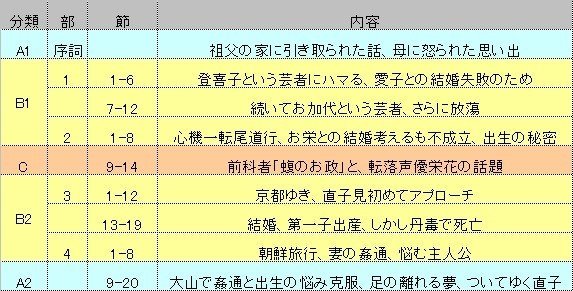

序詞+4章の構成です。各章を前後にわけ、全体はだいたい9パーツと見ると理解しやすくなります。

あらすじVer.1

主人公時任謙作は、様々な悩みを抱えて生きています。最後に鳥取県の大山(だいせん)にゆき、山腹で夜明けの光景を見て悩みを克服します。(あらすじVer.1・終)

徹底的に言葉を惜しむのが志賀直哉です。いつもつねに説明が足りません。悩みを抱えていたのはよしとして、その悩みがなぜ大山で朝の風景を見ると解消されるのか、説明は全くありません。でも雄大な風景の描写で直感的に共感できます。

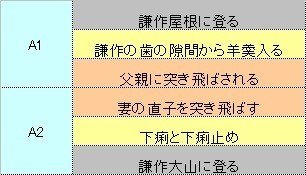

父が洋行中に母が父方の祖父と関係してできた不義の子が謙作です。だから実母が死ぬと謙作は祖父に引き取られました。実母の思い出のうちもっとも強いものは、冒頭のA1・序詞で語られる屋根に登って怒られたことと、わがままを言って母に羊羹を口に押し込まれたことです。この2つはA2・第四部後半の大山のシーンで回帰します。

屋根に登って夕日を見たシーンは、大山に登って朝の光景を見るシーンに対応します。羊羹を押し込まれたシーンは、(歯の隙間から口の中に羊羹がニュルニュル入り込む描写があります)、大山登山の際に下痢だったのを無理に下痢止めして登って体調悪化、下宿に帰って浣腸というシーンに対応します、少々尾篭な対応ですが。しかし子供のころのわがまま→わがままからの脱却、という意味ではなかなか適切です。こういう言い換え能力が作家の生命線なのですが、大変力量が高い人です。

ほかA1・序詞では謙作と父と相撲が描かれます。謙作は父に突き飛ばされます。A2で謙作は、妻の直子を突き飛ばします。直子は後頭部を打ちます。謙作は流石に反省して、大山に行って精神修養しようと考えます。こういう対称構造きっちり作れるのは作者の力量の高さです。

あらすじVer.2

A1・序詞で主人子時任謙作の子供の頃の思い出が描写されます。

以降本文は成人後の話です。

B1冒頭で時任謙作は怒っています。作家仲間の阪口が自分の悪口を作品に書いて発表したからです。謙作は人間が小さいです。少し前に結婚話がうまくゆかず人間不信になっていました。ヤケ気味になって祖父の妾だった女性と結婚しようとも思いますが、そちらもうまくゆきません。実は謙作は本人も知らなかった出生の秘密があったのです。謙作は母と祖父の間の子供だったのです。

C、腐って放蕩してしまう謙作ですが、同時に話に聞いた女性(「蝮のお政」と「栄花=桃奴」)に同情心を抱きます。女性たちは道を踏み外すと男性より悪く言われます。母は苦しかったでしょうが、まだ幸福なほうだったのでしょう。

B2、やがて謙作は京都にゆき、直子という女性に一目惚れします。知人の世話もあって見事に結婚できます。しかし山があれば谷があります。まず生まれた子供が死にます。続いて謙作の留守中、直子がイトコの要と姦通してしまいます。謙作は理性では直子を許そうとしますが、感情では割り切れないものが残り直子につらくあたってしまいます。

A2、冒頭のA1と対になっている部分です。感情の整理がつかない謙作は駅で直子を突き飛ばしてしまいます。このままではいけなと感じ、鳥取県の大山の寺にこもって魂を高めようとします。お寺まで徒歩で行きます。

「竜胆、撫子、藤袴、女郎花、山杜若、松虫草、吾亦紅、その他、名を知らぬ菊科の美しい花などの咲き乱れている高原の細い道を」

そこは古代の日本です。

萩の花 尾花葛花 撫子の花

女郎花 また藤袴 朝顔の花

(万葉集巻八、山上憶良・旋頭歌)

A2はA1への回帰ですから、過去の自分に遡る旅なのですが、勢い余って万葉まで遡ってしまいます。

寺での生活は快適でした。

「彼は青空の下、高い所を悠々舞っている鳶の姿を仰ぎ、人間の考えた飛行機の醜さを思った」

もはや文明否定の勢いです。

謙作は下宿の寺から大山に登山します。山の中腹から見る日本海の夜明けです。

「中の海のむこうから海へ突き出した連山の頂きが色づくと、美保の関の白い燈台も陽を受け、はっきりと浮かび出した。間もなく、中の海の大根島にも陽が当り、それがアカエイを伏せたように平たく、大きく見えた。村々の電燈は消え、その代わりに白い煙が所々に見え始めた」

すなわち、

七年夏四月辛未朔、天皇、居臺上而遠望之、烟氣多起。是日、語皇后曰、朕既富矣、更無愁焉。

「7年夏4月1日、天皇台上に居りて遠望す、烟氣多く起きる。この日皇后に語りていわく、朕すでに富めり、更に愁い無し」

(日本書紀巻十一、仁徳天皇)

物凄い時間遡行能力です。仁徳天皇までいっちゃいました。というか仁徳は高台から見ていますからA1での屋根の上で既に同等です。A2での謙作は大山中腹ですからそれ以上にレベルアップです。

下山して、登山前から体調が悪かった謙作は下宿で生死の境をさまよいます。なんだか浄化されたような気分でした。寺の人が電報を打ち妻の直子が京都から駆けつけます。いきなり謙作と直子を会わすと、気の緩みでの体調悪化することを恐れた寺の母親は、面会を一時止めます。しかし寺の娘が、なんにも情報漏らしていないのに謙作は直子が来たことを分かっている、と言います。オカルトです。

「会われるのをお母さんが止めたことまで、よく知っておられますわ」

謙作は霊能力獲得したようです。これまで真面目に物語を組み立ててきましたが、ここでとうとうムーの世界に足を踏み入れます。古代の天皇まで遡ったら後はそれしかありませんから、仕方がないのです。

謙作は直子に言います。「私は今、実にいい気持ちなのだよ」 完全に仁徳天皇の「更に愁い無し」です。直子は「助かるにせよ助からぬせよ、自分はこの人をはなれずついて行くのだ」と思います。(あらすじVer.2・終)

女性を慈しむ人格

「助かるにせよ助からぬにせよ、自分はこの人をはなれずついて行くのだ」で物語は突然終わります。説明はありません。しかし構成見ますと主旨は明らかです。Cのオレンジの部分、全体の中心で、悲惨な転落女性たちが取り上げられます。それまでは自分の女性への要求ばかりだった小さな人格の謙作が、ここで女性全般に対して同情心を持ちはじめ、最終的には仁徳天皇レベルの大きな人格になります。そこまで人格的に高まってしまうと今後の市民生活に支障をきたす気がしなくもありませんが、ともかくも成長するのです。それは女性を慈しむ人格ですから、直子は当然ついてゆきます。

という風に構造から見れば単純な話ですが、本文は膨大な量の伏線を張り巡らしています。長くなりますので次回に続きます。(全六回予定)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?