物語構成読み解き物語・22

前回はこちら

「走れメロス」はかなり衝撃だった。流石に内容ほとんどないと思っていたら、きっちり解析したらやたら充実していた。原作はシラーの詩である。シラーは「群盗」が有名で、私も大昔に読んだことがあるが、今は誰も読まないだろう。だから現在の日本人が最もシラーに近づく瞬間は、「走れメロス」を読んでいる瞬間である。

シラーの原作に、太宰は一見不自然で不要な加筆をしている。構成を見てみると加筆の意味がわかる。反復構成を造りたかったのだ。

反復構成とは、ABC、ABCとイベントが同じ順序で反復する構成である。物語の構成は、一本構成(ABC)、反復構成(ABCABC)、鏡像構成(ABCBA)くらいしかないのではないか。もっとあるのかもしれないが、考えつかない。「富嶽百景」のロンドも、鏡像構成に分類される。このあたりも色々議論すべきだと思うのだが、誰も気にしていないようである。

漱石は「坊っちゃん」も「夢十夜」も鏡像構成である。

シェイクスピアも鏡像構成好きなようである。「ロミオ」「シーザー」「ベニス」はいずれもABCBAになる。

ただマクベスは、3幕構成と反復構成ドッキングさせている気がする。

表が男性の三幕構成、裏が女性の反復構成である。

物語の末尾は冒頭を回帰させたいという欲望が働く。その欲望を簡単に満足させるのは鏡像構成である。否応なく冒頭が末尾に回帰する。だから一本構成ABCの場合でも(三幕構成と呼ぶほうが良いかもしれない)冒頭への回帰が強い場合には、やや鏡像構成寄りになる。

「銀河鉄道の夜」は三幕構成だが、

読後感では冒頭への回帰が強いから、やや鏡像構成寄りの印象である。この回帰がなかったら銀河鉄道は名作と呼ばれず、よってコミック、アニメ業界も賢治を大事にせず、今日の日本のアニメの隆盛はなかったであろう。回帰を採用する作品が多いのもうなずける素晴らしさである。三幕構成といえども回帰は含有できるから、鏡像も三幕も、回帰をさせるがための物語とも言えるのではないか。

しかし反復構成(ABCABC)のメリットはよくわからない。全体が回帰になっている。しかし中間部分が無いから、「冒頭が帰ってきた」という感慨がない。なにか中間を入れたほうがよいのではないか。しかしそれでは大規模な三幕構成か。もっともなにも構成競争しているわけでは無いのでそれでも構わないだろう。ではなぜ反復構成を採用するのか。

「メロス」と「斜陽」が反復構成だが、ほかの作品での例を知らない。サンプル不足である。「メロス」も「斜陽」も太陽ものである。太陽ものだから反復になるわけでもないが、「太陽に象徴される時間もの」と考えると反復構成採用の理由も少しわかる気がする。メロスは太陽一体化疾走を2回繰り返す。最終的に太陽と一体化する。そして恐らく王位を継ぐ。王位もメロスの疾走と同じくぐるぐる回るのである。王は太陽なのだから。つまり時間がループすることを強調して表現したいならば、反復構成が妥当なのかもしれない。「諸行無常の反復構成」と言いたくなる。

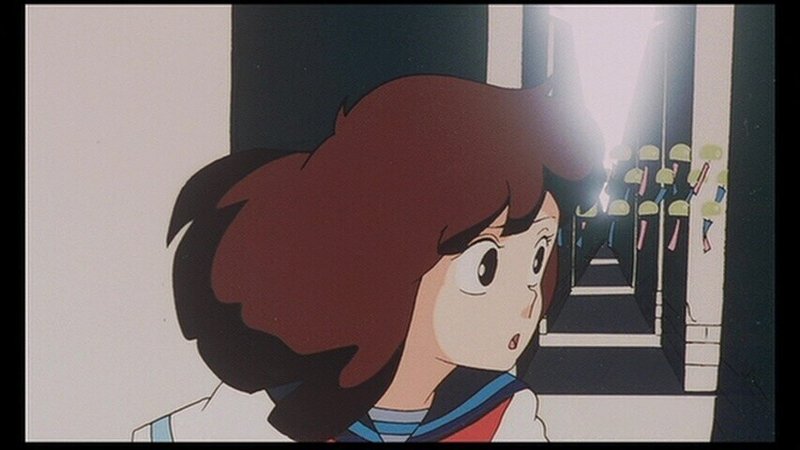

全体構成が、というわけではないが、アニメの中では時間ループを十分に活用できている。

「ビューティフル・ドリーマー」

「イノセンス」

「マドマギ」

反復構成が密度高く内包されている。いずれも非常に優れている。構成としては「メロス」「斜陽」より進歩している。

つまり太宰の代表作以上の名作を、一般人が普通に鑑賞して楽しめるのが現代日本である。我々ははっきり異常な環境で生活しているのだが、異常性に気づいている人がほとんど居ない。せんべい齧りながら画面見て、呑気気楽に楽しんでいる。こと物語世界の発展に関しては、ぶっちぎりの先端を歩んでいるとしか思えないのだが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?