「草枕」あらすじ解説【夏目漱石】

失敗作です。詰め込みすぎです。この内容ですと10倍量が妥当です。内容に比べて短すぎて、非常に理解しにくい作品になっています。意欲的過ぎたのです。ひょっとすると文学史上最高の失敗作かもしれません。もちろん褒め言葉です。

あらすじ

旅の画工が九州熊本の温泉に泊まります。気が強い、美人の出戻り娘が居ます。彼女の表情には「憐れ」が足りませんでした。しかし別れた亭主と駅で出会った時、「憐れ」の表情が浮かびます。

画工は思わず、「それだ!それだ!それが出れば画になりますよ」と彼女の肩をたたきます。画工の胸中の絵はこの瞬間に成就しました。(終)

回復物語

画工と那美がこの作品の主役です。両者とも作品の最初ではヘコんでいます。

まずは画工。

二十歳「住むに甲斐ある世」つまり人生楽しい

二十五歳「明暗は表裏」嬉しいことがあれば悲しいことがある

三十歳の今「喜びと悲しみは比例、人の世に飽き飽き」

そして画工は、一種の自閉に陥ります。旅の出来事と出会う人を、能に見立てようと心決めます。自分と関係ない舞台として鑑賞しようと。それを画工は「非人情」と言います。芸術にかまかけて正当化していますが、実態はただの現実逃避です。

一方那美もヘコんでいます。出戻りだからです。本当は京都に好きな男がいましたが、熊本城下の銀行家と5年前に結婚、しかし日露戦争の影響で銀行は倒産、那美は実家に帰ります。作中では日露戦争が継続しています。

日露戦争は1904年2月~1905年9月の1年半です。作中の季節は春です。1904年とは考えられない。だから作中の時期は1905年の3月~4月に該当します。旅順は攻略済み、奉天大会戦終了、日本海海戦は5/27ですから2ヶ月後、くらいの設定です。

離婚して、当時の田舎ですので周りの人間がやれ不人情だの気違いだのうるさいです。それに耐えかねて精神状態悪くなっているようです。お寺に行って話を聞いて、心を落ち着かせようとしています。

画工と那美の二人は最初からペアです。両者共人生に失望し始めるのが同じ5年前、それからいいことあんまりなくて、ヘコみきった両者が温泉宿で出会います。そしてこの作品は両者が回復してゆく過程を描きます。那美のみならず、画工も回復してゆきます。

視覚と聴覚

画工は当たり前ですが絵描きです。那美の趣味は三味線です。つまりこの二人は視覚と聴覚です。視覚と聴覚が互いに刺激しあって活性化を目ざします。しかし作者漱石は、美術は見れても音楽への造形が浅い。よって視覚聴覚の対立による相互刺激ドラマとしては、残念ながらさほど上手くない。この作品の最大の欠点です。

仕方がないので絵画と音楽の中間にある、と漱石が考えている叙景的詩歌を連発してなんとかかんとかやりすごします。英詩、俳句、漢詩、小唄織り交ぜてごまかしてゆく力量は尋常では有りません。失敗ながらあっぱれです。どうも漱石の本質は小説家ではなく詩人という気もします。

レッシングのラオコーン

この視覚と聴覚の問題を強調するために、レッシングの名前を持ち出します。ラオコオン論争です。説明面倒ですのでwikiでどうぞ。

揺れる頭と静止からの脱却

視覚は瞬間です。動きがありません。静止しています。静止しきって自閉している画工に動きを与える人が居ます。恐ろしく下手な床屋です。善意でマッサージをしてくれるのですが、下手すぎて猛烈すぎて、脳までグラグラに振動してしまいます。

次の章で画工は宿の自室に居ます。自分で自分が揺れているのを感じます。原因は床屋のマッサージ以外に考えられません。そんな揺れている感じを絵にしようとするのですが無理です。ですので漢詩をつくってごまかします。すると廊下を振り袖姿の那美さんが歩いているのが目に入ります。2章の峠の茶屋で、婆さんと画工が那美さんの振袖姿について会話しましたので、聞きつけてわざわざ着替えて見せてくれているのです。彼女が5年前の嫁入りのときに着た振り袖です。

那美さんもつらいのですね。不本意な結婚、しかしそれさえ失敗して離縁して、今は実家に居る。だから5年前のその瞬間に立ち戻ろうとしてしまうのですね。もっとも画工にとっては実際に動く振り袖を見せてもらえたのは収穫です。画工の止まりきっていた時間が動き出しました。

断片小説

だから画工も那美さんに恩返しをします。9章で小説の断片読みを披露します。画工は目の人ですから、小説を断片のみ読むことができます。前後お構いなしに楽しめます。刹那刹那を楽しむのですから、連続性を重視する耳の人には苦手なはずです。普通でしたら那美さんにはねのけられるところですが、選んだ場所がよかったです。英語の小説を翻訳しながら読むのですが、ちょうど女性が不本意な結婚から逃げたがっているシーンです。那美さん食いついてきて読み方レクチャー受けます。

振り袖着て歩いた時には、過去を肉体的に体感しようとしていた那美さんですが、断片読みで過去の自分の姿を客観的に見る訓練になったはずです。画工もいい仕事しますね。

一連の教え合いっこで画工は動きを、那美さんは客観視を身に着けました。相互に成長しています。

竹影と松影

画工が案内された部屋は那美さんが普段使っているところでした。「竹影掃階塵不動」と書が掲げています。近所の和尚が書いた禅語なのですが、この禅がらみの部分がもっとも難解です。

「竹影掃階塵不動(ちくえいかいをはらってちり動かず)」すなわち、「竹の影が階段の上を動く、しかし階段のチリは動かない」。影とは情報です。仏教では人間は物自体を把握できず、物の情報のみ人間に伝わると考えます。そしてチリとは人の心です。情報がどれほど動いても、動きに左右されない静かで落ち着いた心を持たなければならない、との教えです。

書いた大徹和尚は、出戻りした那美さんが世間の心無い非難に苦しんでいるのを見て、この書を与えました。偉い和尚さんです。

感心した画工は、一人でお寺に出掛けます。よもやま話をして、画工も精神状況よろしくないと見切った和尚が、最後に問答してくれます。

「あの松の影をごらん」

「きれいですな」

「ただきれいかな」

「ええ」

「きれいな上に、風が吹いても苦にしない」

「竹影掃階塵不動」は、動かない塵をよしとしていました。心が動きすぎる聴覚人間那美さんに与えた言葉だったからです。松の場合は逆ですね。松の影も動きます。でも和尚は「風が吹いても苦にしない」、つまり動いても苦にしないと称えています。「あなたの心はもっと動いてもいいのだよ」。視覚人間、固定人間の画工に最適の助言です。たいした和尚です。

みかん畑

12章で画工は那美さんといっしょにみかん畑を見ます。

「女は音のう景色もない。ただ腰をかけて、蜜柑畠を見下ろして平気でいる。(中略)しまいには話もないから、両方とも無言のままで蜜柑畠を見下ろしている。午に迫る太陽は、まともに暖かい光線を、山一面にあびせて、眼に余る蜜柑の葉は、葉裏まで、蒸し返されて輝いている。」

聴覚人間那美さんは、静謐な時間と、充実した視覚を手に入れたようです。このシーンの直前に別れた亭主と会ったのですが、無言で静かに風景を見つめれるほど心は落ち着いているようです。別れた亭主に那美さんはお金を渡します。画工とのやり取りで人に与える気持ちが発生したようです。

文明批評

13章で画工は汽車の危険性を考察します。人間を檻の中に投げ込んでいるようなものだと。鉄棒が一本でも抜けたら世はめちゃめちゃになると。

機械文明の個性の弾圧と、ストレスからくる攻撃性の増大を問題にしているのです。ほとんど社会評論家です。世捨て人になりかかっていた1章から考えればえらい進歩です。進歩速度がいくらなんでも早すぎる気もしますが、とにかく画工は社会復帰できています。

鏡像構成

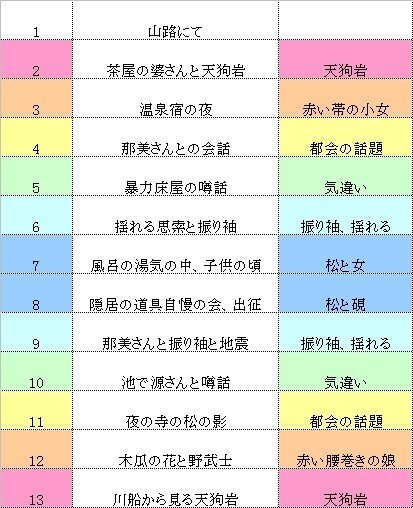

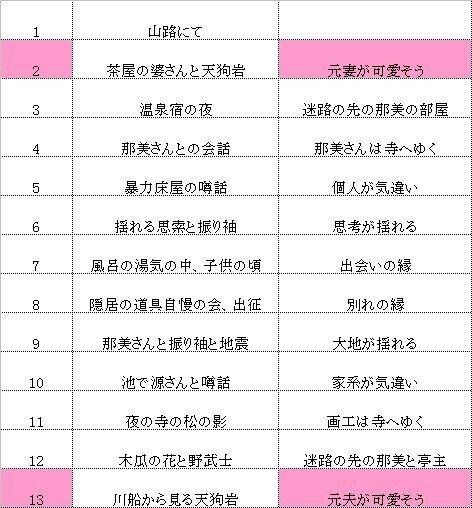

13章ありますが、最初の1章が枕になっていて、以降12章が6*2の対称構造です。

例えば2章で画工はあの岩が天狗岩、と教わります。

対称の13章では、画工は那美さんに言われます。

「あの山の向こうを、あなたは越していらしった・・天狗岩はあの辺ですか」

この天狗岩という言葉が出てくるところは、長編小説の末尾のような、万感がこもる感じがあります。短い作品ですが大いなる旅をしてきたような感触を受けます。たいしたものです。

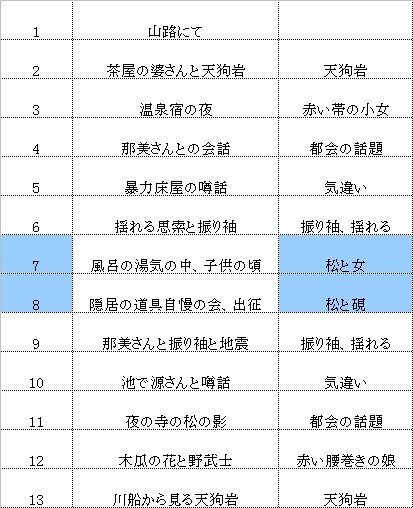

このような鏡像構成では、最も重要なのは中心の青の部分、7章と8章になります。折返し地点です。

7章、子供のころの好きだった松の木と好きだった女の子を思い出しながら温泉に浸かっていると、那美さんらしき女性が入ってきます。湯気に朦朧とした輪郭が、もうちょっとではっきり見えそうな直前で、那美さんが気づいて高笑いして去ってゆきます。なかなかのエロスです。画工は子供のころを回想、那美さんは裸です。つまり視覚と空間の人が時間的にさかのぼり、聴覚と時間の人が空間的に根源的な姿になります。そして物語が折り返されます。

8章は温泉のご隠居の部屋で、大徹和尚と、那美のいとこの久一という若者と、4人でご隠居自慢の骨董品の鑑賞会です。松の蓋を取り除き、端渓という、良い硯を見せてもらいます。この硯には「眼(がん)」があります。黒い石の中に小さな丸い眼のような斑紋が浮き出ているのです。輪郭ははっきりしておらず、黒からスムーズに眼に色が移ります。おわかりのようにこの眼は、那美さんの裸です。輪郭曖昧にして、ご隠居の宝物です。松の木と松の蓋も対になっています。

この時たまたま隣に座った久一さんは、聞けば日露戦争にこれから出征だそうです。運命の重さを感じる画工です。ここから、作品は一気に公的なものになります。前半は那美と画工だけの内面問題であった小説が、後半は社会全体を視野に入れるようになります。

2章で峠の茶屋の婆さんが「那美さんが気の毒」と言います。対応するのが13章の、元の亭主の顔を見て、憐れの表情を浮かべる那美さんです。那美さんは人から可愛そうと言われる存在でしたが、人のことを可愛そうと思えるほど心が成長します。

「目」と「耳」、「視覚」と「聴覚」の内面対話物語は有用だったようです。外に向かうにはまずは内面の整理からです。禅のおかげで整理ができましたね。

神話的内容

那美は端渓の白い丸い眼に対応しています。那美の祖先の女性は、恋煩いをして鏡を懐に池に身を投げ、それで近くの池を鏡が池と呼ぶようになりました。那美は出征する久一に白さや、つまり短剣をあげます。つまり、玉と鏡と剣です。薄くですが、三種の神器を暗示しています。

13章、久一を送る舟の中で、那美は画工に絵を所望します。私を描いてほしいと。画工は絵の代わりに俳句を書きます。これが作中最後の詩歌になります。

「春風にそら解け繻子(しゅす)の銘は何」

(はるかぜよ、あのひとの帯をほどいておくれ)

かなりエロティックな歌です。那美は笑います。その後前述のように那美は天狗岩を指差します。天狗は日本神話ではサルタヒコ、天孫降臨の際に道に立ちふさがっていた神です。サルタヒコと交渉して天孫を通過させるのがアメノウズメです。彼女は帯をほどいてエロい格好してサルタヒコに向かいます。つまり、ここで那美はアメノウズメになるのです。最終章で天孫が降臨し、あたらしい日本が始まります。高千穂から西に少し移動すると、だいたい熊本になります。

良い日本

そもそも那美という名前からして、伊邪那美を連想させます。那美は日本の女性そのもの、あるいは日本そのものと言えます。

一行は川船を降りて駅に着きます。これから久一は汽車の旅です。久一を見送った直後に、もう一つの顔が列車から顔を出します。別れた亭主の、野武士のような顔です。銀行倒産で食い詰めて、大陸浪人として満州に渡る旅です。12章では「お金を拾いにゆくんだか、死にに行くんだか、分かりません」と突き放すように言っていた那美ですが、流石に可愛そうになります。憐れの表情を浮かべます。

それを見た「それだ!それだ!それが出れば画になりますよ」との画工の言葉は、最後の最後に出た作者漱石の本音です。国のため、あるいは生活のために危険な旅に出る人々に、国はせめてもの、憐れみの心をもつべきだろう、そうすればより良い日本に、完成した絵姿の美しい那美さんになれるだろう。

貧しくなって離縁した野武士のような元亭主とは、敗北していった封建時代の侍たちの暗示でしょうか。

ともかくも視覚と聴覚の語らいの旅、日本の内面の一致の旅は成功したようです。成功できるのではないかと、この時の漱石は思ったようです。日本の開化が外生的であって自分たちのものではないことを漱石は苦にしていました。内生的、すなわち自然発生的な発展ではなく、借り物の知識だから上手くゆかないと思っていました。でも可能性はある、バラバラになってしまった内面を一致させれば、新しい日本として出発できると、本作では主張しています。

モデル

「草枕」の那美と辛亥革命、という名著があります。著者は安住恭子。

主人公那美のモデルは前田卓(まえだつな)です。親が武道家だったので本人も武道の心得があり、実際に気が強い女性でした。前田卓はその後熊本から東京に出て、辛亥革命の日本での拠点の運営に携わります。お手伝いではなく革命同志としての活動です。ちなみに前田卓の妹は、大陸浪人の代表格の宮崎滔天の妻です。

国士たちの活動によってやがて革命は成就しますが、金銭的にも境遇的にも報われた部分はほとんどありませんでした。その後、卓は孤児院で働きます。そして「草枕」発表の10年後の大正五年、東京で夏目漱石と再開します。彼女の言葉が残っています。

「あるとき先生にお目に懸って、しみじみわたくしの身の上をお話申し上げますと、『そういう方であったのか、それでは一つ『草枕』も書き直さなければならぬかな』と仰ってございました。本当に私という女が解っていただけたのだろうと存じます」

もっとも漱石は翌年死にますから、書き直しはできていないままです。

その気の強かった前田卓が、昭和十一年の二・ニ六事件では怯えました。異常な怯え方でした。反乱軍が一般人には手を出さないことくらいわかりそうなものなのに、兵士の姿に怯えてわざわざ東京から千葉に逃げ出し、親戚の家の押入れの中に隠れていました。

著者の安住は「普段は気丈に振る舞ってはいるものの、すでに六十八歳。心の張りも失われていたのだろうか」と書いています。その想像はおそらく間違っています。

彼女は「草枕」で日本そのものになり、その後清国のかすかな亀裂に手を入れて、最終的にユーラシア最大の帝国を瓦解にまで導いた、稀有な経験を持つ女性です。その経験から彼女は、大日本帝国をやがて瓦解させる亀裂を二・ニ六事件に感じたのではないでしょうか。

不遇な人々への憐れみさえあれば発生しなかったであろう、他の人々では気づかない小ささの、しかしその時には既に致命的になってしまっていた亀裂を感じ、激しく怯えたのだと思います。

より細かい説明加えました。

他漱石作品は以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?