ちっちゃな王子さま(超意訳版『星の王子さま』) vol.9

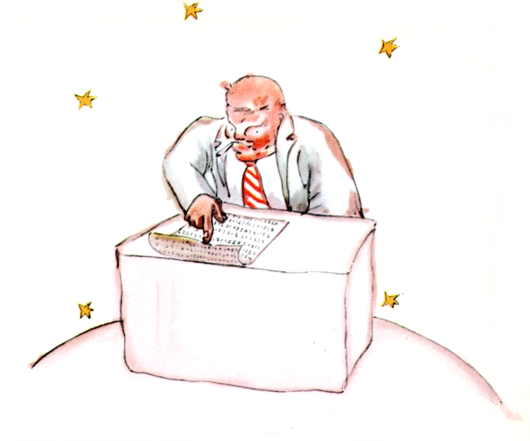

XIII

四番目は、ビジネスマンの星だった。その人はひどく忙しそうで、ちっちゃな王子さまが来ても、デスクに向かって顔も上げないくらいだった。

「こんにちは。たばこの火が消えてますよ」

王子さまはビジネスマンに声をかけた。

「3+2=5。5+7=12。12+3=15。やあ。15+7=22。22+6=28。火を点けなおすヒマもありゃしない。26+5=31。ふぅ、これで五億一六二万二七三一、だな」

「なにが五億なの?」

「ん? まだいたのか? 五億一六二万だ――なにがなんて知ったこっちゃない――そんなことより、私は非常に忙しいんだ! 私は仕事熱心な人間だから、くだらない遊びにつきあっているヒマはないのだ! 2+5=7……」

「なにが、五億と一六二万なのさ?」

一度した質問は決してあきらめないちっちゃな王子さまが、もう一度たずねる。ビジネスマンはわずらわしそうに顔を上げた。

「……私がこの星に住むようになってから54年になるが、仕事の邪魔をされたのはたったの三度だけだ。一度目は22年前、どこからともなくカナブンが落っこちてきたときだ。やつはひどい音をまき散らして暴れまわったから、おかげで4回も計算を間違えた。二度目は11年前、リューマチがひどかった時だ。運動不足だったんだ。散歩をするヒマすらないからな。私はとにかく仕事熱心な人間だからな。そして三度目が……今だ! 私は確か、五億一六二万と言っていたな……」

「だーかーらー、その何億もの、ってのはなんなの?」

ビジネスマンは、このまま放っておいてもらえる見込みはない、ということに気づいたみたいだった。

「ああ、何億もの……あれ、あれだ、ときどき空に見える、あの小さいやつだ」

「ハエのこと?」

「違う。そうじゃなくて、小さい、えっと、輝いている奴だ」

「ミツバチ?」

「違う! 小さい、あの、金色のやつで、怠け者どもに夢を見させるやつだ。もちろん、私は仕事熱心な人間だからな! 夢を見ているヒマなんぞないが」

「ああ、星のこと!」

「そう、それだ。星のことだ」

「なるほど。それで君は、五億の星をどうしているの?」

「五億じゃない、五億一六二万二七三一、だ。私は真面目な人間だからな。正確なんだ」

「それで君は星をどうしているの?」

「どうしているか、って?」

「そう」

「所有している」

「君が、星を所有しているだって?」

「そうだ」

「でも僕は前に王様に会ったけど……」

「ああ、王様はな、所有しているんじゃない。『君臨している』んだ。全然違うことだ」

「星を所有すると、なんの役に立つの?」

「所有すれば、金持ちになれる」

「金持ちになると、なんの役に立つの?」

「もっと星を買えるじゃないか。新しいのが見つかったときにな」

(これは、この前の酔っ払いの理屈と、ちょっと似てるな)

ちっちゃな王子さまはそんなふうに思った。そして続けて質問してみた。

「どうしたら、星を所有できるの?」

「まず、星はもともとだれのものだ?」

ビジネスマンが、気難しそうに反論した。

「知らないよ。だれのでもないんじゃない?」

「なら私のものだ。私がいちばん最初にそう考えたんだからな」

「それだけで?」

「当然だ。君がだれのものでもないダイヤモンドを見つけたら、それは君のものだろ? 君がだれのものでもない島を見つけたら、それは君のものだ。君が最初に何かアイデアを思いついたら、――君はその特許をとって――それは君のものになる。だから、星は私のものだ。私の前にはだれ一人、それを所有しようなんてこと思いつかなかったんだからな」

「それはそうかもね。でも、君は星をどうするの?」

「経営するんだ。その数を数える。それからまた数える」

ビジネスマンは言う。

「これが難しい。だが私は、仕事熱心な人間だからな!」

ちっちゃな王子さまは、まだ納得できなかった。

「ねぇ、ボクがスカーフを持っていたら、首に巻いて持ち運ぶことができるよ。ボクが花を持っていたら、それを摘んで持って行くこともできる。でも、君が星を摘むことはできないじゃないか!」

「ああそうだな。だが、銀行に預けることはできる」

「どういうこと?」

「紙に、私の星の数を書いておくんだ。そしてその紙を引き出しに入れて、鍵をかける」

「それだけ?」

「それで十分じゃないか!」

(おもしろいや、)と、ちっちゃな王子さまは思った。

(なかなか詩的な感じだね。……でも、それほど大事なことだとは思えないな)

なにが大事か、ということについてのあの子の考えは、大人たちの考えとはずいぶんと違っていたんだ。

「ボクはね、」

そこであの子はまた口を開いた。

「ボクは花を一輪持っていて、毎日水をやるんだ。それから三つの火山も持っていて、毎週掃除してるよ。死火山だって、同じように掃除する。なにがあるかわからないからね。ボクが所有しているってことは、ボクの火山や花に、少しは役に立っているんだ。だけど君は、星にとって、なんの役にも立ってないじゃないか」

ビジネスマンは何か言おうと口を開いたけれど、言うべきことが思いつかなくて黙ってしまった。だから、ちっちゃな王子さまはそこを離れたのだった。

「大人たちってのは本当にまったく、奇妙だなぁ」

旅を続けながら、あの子は無邪気に、そうつぶやいたんだ。

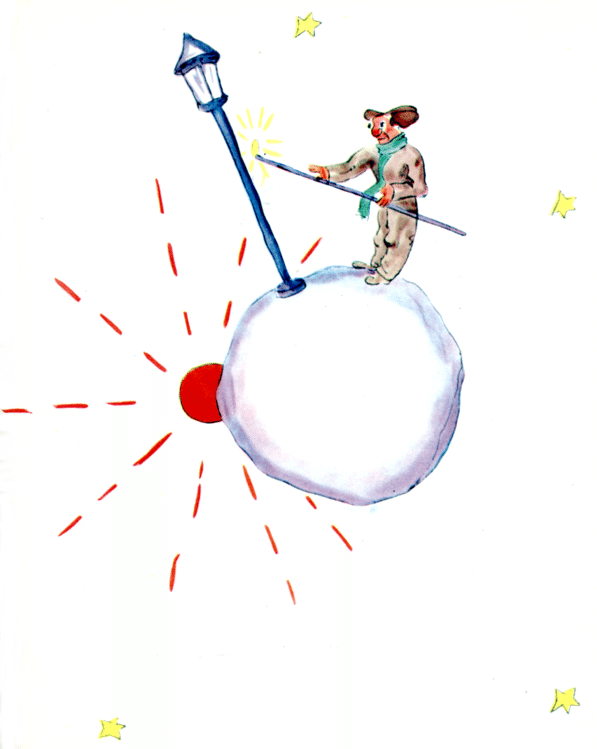

XIV

五番目の星は、ずいぶんと変わっていた。そこはどの星よりも小さかった。そこにはたったひとつの街灯と、その点灯夫とを置くだけの場所しかなかったんだ。

一軒の家もひとりの住民もいないこの星で、街灯と点灯夫が一体なんの役に立つのか、ちっちゃな王子さまには見当もつかなかった。だけど彼はこんなふうに思ったんだ。

(この人もまた、おかしなことをしているんだろうなぁ。だけど、王様や、うぬぼれ屋や、ビジネスマン、それから大酒呑みに比べれば、ずっとましな気がするな。少なくともこの人の仕事には、意味がある。この人が街灯に火を点けた時は、星や花ひとつ新しく生み出したようなものだし、街灯の火を消せば、それは星や花をねむらせる。そういう仕事は、ステキだよね。ステキだってことは、意味がある、ってことだから)

星に近づくとき、彼は点灯夫に丁寧にあいさつをした。

「おはよう。どうして今、街灯の火を消したの?」

「そういう命令だからさ」

点灯夫は言った。「おはよう」

「なにが命令なの?」

「街灯の火を消すことがだよ。こんばんは」

そう言いながら彼は、街灯にまた火を点けた。

「どうして街灯に火を点けたの?」

「命令だからさ」

点灯夫は答えた。

「わけがわからないよ」

王子さまは言ったんだ。

「わけなんてないさ」

点灯夫は言う。「命令は、命令だよ。おはよう」

そして街灯の火を消す。

それから彼は、赤いチェックのハンカチで額の汗をぬぐった。

「まったく、大変な仕事に就いちまったなぁ。昔はもっとまともだったんだ。朝には火を消して、晩には火を点ける。昼間のそれ以外の時間には休み、夜のそれ以外の時間には寝て……」

「ってことは、そのときとは命令が変わったの?」

「命令は変わりゃしないよ」

点灯夫は言う。

「それが悲劇なのさ! この星の回る速度は、毎年毎年速くなってってるってのに、命令は変わらないもんだから!」

「それで、どうなったの?」

「それで今じゃ、星は一分でひとまわり、僕は一秒だって休めない、ってなもんだ。一分ごとに一回、火を点けて、消さなきゃならないんだからさ!」

「それはおもしろいや! 君んとこでは、一日がたったの一分間しかないんだね!」

「おもしろくなんかないっての!」

点灯夫が言う。

「僕ら、ここでもう一ヶ月もしゃべっているんだぜ」

「一ヶ月?」

「そうさ。30分だろ? つまり、30日! こんばんは」

彼はまた街灯に火を点けた。

王子さまはそれを見ながら、命令をとても忠実に守るこの点灯夫のことが好きになっていたんだ。そして彼は、前に夕陽が沈むのを見たくて、椅子を引っ張っていたことを思い出した。この誠実な友人を助けてあげたいと思った王子さまは、こう言ってみた。

「あのね……君が休みたいときに休める方法を、ボク知ってるよ」

「僕はいつだって休みたいよ」

点灯夫が言った。忠実ではあるけど、同時に怠け者だってこともあるんだろう。

「ほら、君の星は本当にちっちゃいから、三歩もあるいたら一周できちゃうでしょ。だから、休むためにはいつでも太陽の方に向かってゆっくり歩けばいいんだ。休みたくなったら、歩く……そうすれば昼の時間は、君が望むだけ長くなるからね」

「あんまり名案とは言えないな」

点灯夫が言う。

「僕がなにより好きなことは、ねむることなのさ」

「それはどうしようもないね」

ちっちゃな王子さまは言った。

「それはどうしようもないな」

点灯夫も言った。「おはよう」

そうして彼はまた、街灯の火を消したんだった。

(あの人はきっと、)

さらに遠くへと旅を続けながら、ちっちゃな王子さまは思った。

(だれからもばかにされるんだろうな。王様からも、ナルシストからも、酔っぱらいからも、ビジネスマンからも。だけど、ボクには彼だけが唯一、ばかげていないように見える。それはたぶん、彼だけが自分自身のことよりも、なにか別のもののことを考えているから)

それから彼は、後悔するようにため息をついて、こう思ったんだ。

(あの人とだけは、友達になれたらよかったなぁ。だけどあの星は、本当に小さすぎた。二人がいられる場所なんてどこにもなかったからな……)

こんなふうに考えたあの子自身も気づいてなかったけど、あの子がこの星をはなれるのを惜しんだいちばんの理由はたぶん、24時間のうちに1440回も見られる夕陽のせいだったんだろうね。

文章を読んでなにかを感じていただけたら、100円くらい「投げ銭」感覚でサポートしていただけると、すごくうれしいです。