嘘

中小企業診断士受験に取り憑かれた男の半生に、君はこの資格の本当の姿をを見る。ふへんもの、20年の受験の真実がいま明らかに。

※この作品は、事実を元にしたフィクションです。

プロローグ

中小企業診断士一次試験当日。

俺は試験会場についた。

会場となった大学の構内は欅並木が広がり、爽やかな雰囲気だった。

それを台無しにするような、しょぼくれたおじさん達が、そこかしこに腰をかけて、キラリと眼鏡を光らせて、無心にそれぞれ手にした教材を読み込んでいた。

「ハァ・・・。」

俺は溜息をついた。

教室を示す掲示板を確認して、一団を避けるように、そそくさと試験会場の一室に入った。

そう広くもない部屋は、量産型のおじさんたちのどんよりした空気で充満していた。ボロボロになった予備校のテキストを読み込む人、何やら自作らしい、A4の紙をいくつも繋いで作ったと思われる、汚らしいヨレヨレのペーパーを広げだす人もいた。

「必死だねぇ。」

彼らをみていると、この資格を目指している自分の品も下がるような気がした。

中小企業診断士との出会い

中小企業診断士の資格取得を目指して勉強をはじめたのは、一年前の五月のことだった。

学生時代に、地元の本屋で立ち読みしていて、この資格を見つけた。

「中小企業診断士」

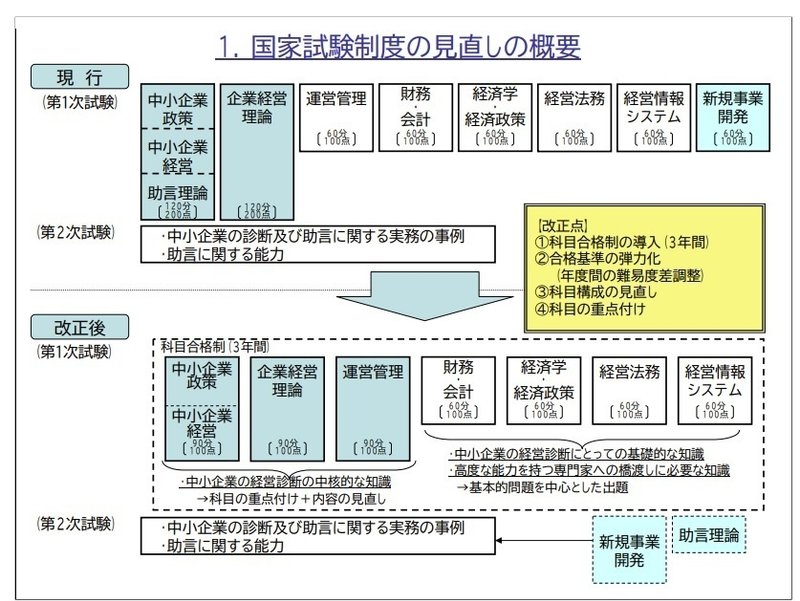

当時はまだ、商業、鉱工業、情報と分野別に登録部門があった。

大学を留年して、何とか就職先を見つけた春のことだった。ありつけた職は、理系学生や専門卒では足りない人員を、無関係の文系大学生まで対象にして人を刈り取りはじめた、人手不足のシステム業界だった。

「このままじゃマズいよなぁ。」

浪人時代にも碌に勉強せず、大学に入学してからは好き放題にバイクやカスタム用品に散財した結果、ローンで首が回らなくなり、バイトに明け暮れて、消費者金融にも金を借り、自転車操業を繰り返していた。

そして、ついに突き付けられた「留年」という文字に、さすがの俺も息をのんだ。親父にはどうしても頭を下げたくなくて、金策も画策してみたが、借金まみれの俺には、一年分の学費を新たな借金で賄うなど、出来はしなかった。

「金はだしてやる。その代わりバイトもやめて、ちゃんと卒業して、就職をしろ。」

怒鳴り散らされるかと思っていたが、親父は静かだった。

まるで、これまでの俺の出鱈目な生活をすべて知っていて、何年も前からこうなることを見透かしていたかのようだった。

「あ、ありがとう。頑張るよ。」

親父の助力を得て、5年次に52単位取得という偉業を成し遂げつつ、卒業を前に、ギリギリ就職も決めることができた。

一時は親父に黙って大学を中退してしまおうか、そんなことも頭をよぎったが、何とか人並みの道に戻ることができそうだった。

中小企業診断士という資格に出会ったのは、追試に次ぐ追試を終えて、卒業を間近に控えた、静かで、安穏とした日のことだった。

どん底からの挽回

「これから取り返さなくっちゃ。」

友人たちはもう、とっくに社会に出ていて、ボーナスが出たの、取引先がどうのと、たまに飲みに行っても、そんな話で盛り上がっている。俺は、おいてけぼりだった。

「深見さぁ、おまえちゃんと就職活動してんの?」

まだ卒業の単位をかき集めるのに必死だった俺にとって、まだ就職活動は二の次だった。とはいえ、その目途も立ち始めた年末のことだ。

「まぁ普通の就職活動シーズンはもう終わってるけど、デューダとか見てると、そこそこ求人はあるから、何とか見つけるしかないね。」

単位取得に目処が立ち、何とか就職もできそうな気になって前向きになれていた俺は、素直にそう言った。

「いやぁ、みる雑誌違うんじゃね?ガテンみろよ、ガテン!」

そう言って、篠田は爆笑した。俺も、一緒に笑うしかなかった。引きつった顔を、気づかれないように必死だった。

友人たちはどんどん先に進んでいた。遅れを取り戻さなくっちゃいけない。篠田の言いぶりに腹はたったが、案外その後に続いた厳しい言葉たちをも、素直に受け止めることができた。

狙っていたシステム業界は、情報処理資格があるし、手に職をつけて、資格もとれば、もっと良い会社に転職だってできる。いまは馬鹿にされても、そのうち追い越せる。

卒業と就職、大きなミッションを抱えていた当時は、妙にポジティブな気持ちでいられた。

「みてろよ。」

新たなる希望

卒業と就職が決まった。

目の前に広がる可能性に、油断すると笑みがこぼれそうだった。

いつもの駅前の本屋の資格コーナーに俺はいた。

「資格かぁ。」

第二種、第一種情報処理技術者。これはもう絶対。これを皮切りに、キャリアップだな。

(弁護士、医師、公認会計士、税理士、・・・)

「・・・。」

難易度Bは、と。

「行政書士、社会保険労務士ねぇ、何するのかよくわかんないし、取れるとしても、興味がわかないなぁ。」

立ち読みしながら、皮算用に興じた。

「ん、中小企業診断士、ってなんだ。経営コンサルタントの資格?」

経営に関する資格か、情報部門ってのがあるらしい。

第一種情報処理技術者まで取ったら、次はこの資格かな。

たまたま置いてあった、「中小企業診断士の実務」、と書かれた本を手に取り、俺は洋々と家路についた。

暗雲

仕事は、順調だった。

システムのことなんて何もわからなかったが、もともと機械やゲームが好きなこともあり、プログラムを作ることも楽しかった。頑張れば頑張るほど、評価もされた。毎日終電、土日も出勤、それでも満足だった。

他の新人よりも評価され、褒められることに酔っていた。いつの間にか、学生時代のつまづきも忘れて自信も回復していった。

就職が決まった頃には、すぐに取ろうと思った第二種情報処理技術者も、数年が経つうちに、「基本情報処理技術者」に名前が変わっていた。

「基本情報だなんて、なんかかっこわるい名前になったなぁ。」

情報処理資格は、幾度も参考書は買った。いつも最初の二進数の計算でつまづき、三日坊主で終わった。教科書を読み、少しでもつまづくと、途端にやる気がなくなる。昔からそうだった。

「資格なんて持ってても、仕事ができるようになるわけじゃないからな。」

いつの間にか、入社した頃に軽蔑していた先輩たちの受け売りを、口にするようになっていた。

後輩の小堀

小堀という後輩がいた。

留年して同学年になったこともあって、学生時代は小堀の家に、よく入り浸っていた。小堀は少し変わっていて、感情を表すことが全くなく、俺が何日も泊まり続けても、何も言わずにバイトに出かけていくような、そんな奴だった。

就職活動に熱をいれるでもなく、いつの間にか、小堀は公認会計士を目指して予備校に通うようになっていた。

大学を卒業してからも、何年も浪人生活を送る小堀と、よく資格の話をした。

「公認会計士に興味はないけど、俺も実はさ、中小企業診断士ってのを取ろうと思ってんだ。」

残業代も含めると、そこそこ収入も、余裕もあった俺は、浪人生の小堀相手に得意だった。中小企業診断士がどんな資格か、どんな勉強をしなくちゃいけないのか、資格を取ったらどんな会社に転職したいのか、俺は夜通し、熱く語った。

「そんな資格があるんすね。」

小堀はいつも、興味があるのかないのか、わからないような生返事だった。翌日に小堀は答練があったり、模試があったりしたが、俺は金曜日になると、お構いなしに夜中にバイクで乗りつけて、学生時代のノリで朝まで小堀に向かって夢を語った。

明け方までダラダラとどうでもいい話をして眠りにつく。朝になると、小堀は予備校に行っていて、俺はいつもの通り、小堀の家を出て、寝不足の重い身体をバイクに預けて、家に帰った。

語り終わった朝は、いつも空虚な気持ちになった。

資格の学校

「なぁ小堀」

俺は少し得意げに、眠そうな小堀に話しかけた。

「ZECとSAC、どっちが良いと思う?」

三十歳になる前に、俺はついに、中小企業診断士の勉強をはじめることにした。

当時は、システムエンジニアからITコンサルタントに転職していくのがブームだった。同じシステム業界に就職していた同窓の藤本は、似たような中小ソフトハウスに勤めていて、お互いの残業が終わった夜中から飲みに行き、一緒に愚痴を言い合う、そんな仲だった。藤本は、いつの間にか、五大ファームと言われるコンサル会社への転職が決まっていた。

五大ファーム:当時はエンロン事件前。世界一かっちょいい社名アンダーセンコンサルティングがあった頃のお話。

藤本は生来お調子者で、世間のブームに乗って簡単に転職を決めたようだった。

「いや藤本、ITコンサルタントなんていうけど、仕事の中身はSEと同じだよ。」

確かに待遇は良くなるかもしれない、なんだか聞こえもいい。でもそうじゃないよ、藤本。コンサルタントってのは、システムのことだけじゃなくって、経営のことだってわからなきゃ。

そんな安易な転職は、望みじゃなかった。ちゃんとスキルを磨いて、経営の知識だって身に着けて、ITコンサルタントじゃない、経営コンサルタントになるんだ、

そう。中小企業診断士、良い頃合いだ。

就職して五年の月日が経っていた。

なんど注意しても毎日のように遅刻してくる俺に愛想を尽かし、上司や先輩からの信頼は、次第になくなっていた。同期や後輩が先に出世していく中、俺は平社員で取り残されていた。

いつの間にか俺は、生意気で、ただ扱いづらいだけの不良社員になっていた。それを認めたくなくて、俺はすべてを会社のせいにした。

「転職だ。こんなしょぼくれた会社から大手のコンサル会社に。」

俺はまた自信を失いかけていた。得意げに仕事を教えてきた後輩が先に主任になった。上司からは、遅刻をしなければ上げられるのにと言われていた。

だけど同じ仕事をやらせてみろよ、ほら俺のほうがいい仕事をする。どうしてそれを評価してくれないんだ。それをちゃんと、評価してくれよ。そしたら、仕事中の態度を変えてやってもいいんだ。

まぁいい、資格を取ってこんな会社辞めてやる

見返してやる

中小企業診断士

そう、俺にはこいつがあるんだ。

「予備校なんて、どっちでも良いんじゃないすか。」

相変わらず気の抜けた表情で、小堀は言った。

予備校は、何となく、小堀とは違うSACに決めた。

プライド

SACでは、俺は慎重に一年半の履修コースを選んだ。

コースが始まる前に、簿記3級も取得した。財務会計でつまづく受験生が多いと、調べてあったからだ。プライドをかけた戦い、負けは許されなかった。入念な準備を重ねて、初回のオリエンテーションに向かった。

「えっとまぁ、いろんなコースがあるなかで、みなさんは超短期コースですね。一次試験まであと三か月だけど、試験なんてね、ダラダラやるより、サッと短期で合格するのが一番で。」

キツネにつままれたような気持ちだった。何を言っているんだ?教壇に立った講師がまくしたてる言葉に、狼狽した。教室を間違えたのか。

「ここは一年半のコースです。」

誰かが言った。

バツが悪そうに、講師が言葉を変えた。

「あ、っと、え、一年半コースか。すいません。みなさんは、あれですね、しっかり、えー、一年かけてこれから・・・。」

なんてしょうもない奴なんだ。自分の担当講座も理解してないのか。それに、試験は短期でクリアだって?冗談じゃない。

俺は別に資格が欲しいんじゃない。経営、ビジネス知識を身につけて、スキルアップしたいんだ。しっかりしたキャリアアップを考えてる。付け焼刃の試験テクニックを教えようなんて、なんてしょうもない奴なんだ。ダメだ、こんなやつの講座、受けていられるか。

大学受験のときは、確かに勉強しなかった。でも高校受験はスパルタ塾に通って、第一志望に合格した。やればできるんだ、俺は。箱根駅伝と野球で有名なだけの線香臭い大学に収まるような器じゃないことは確かなんだ。

やってないだけで、やればできる。

プライドだけは高かった。

マイケル・E・ポーター

企業経営理論の講義は面白かった。経営戦略、マネジメント。求めていたものがそこにあった。講義を受けては、本屋に駆け込み、当時ベストセラーだったポーターの競争戦略、ドラッガーのマネジメント、どれも自分を高めてくれるような気がして、舌舐めずりして買い漁った。

SACから与えられるテキストや問題集では飽き足らず、職場の後輩をアルバイトに雇い、重要用語がすべて穴埋め問題になった問題集を作らせた。バイト代の出費もいとわず自分に投資できる自分に酔いしれた。

職場では、自分より評価をあげていた同期の吉川を捕まえては、昨日聞いた成長戦略について問答をけしかけた。

「企業はゴーイング・コンサーンなんだよ。なのに、うちの会社をみろよ、成長戦略なんてあったもんじゃない。競争優位の戦略、読んでる?マイケル・E・ポーター。」

絶頂だった。マイケル・E・ポーター。フルネームで言える自分が最高にカッコいいと思った。吉川のどこか憐れむような目が少し気になったが、職場の連中レベルでは誰も知らないような、高度な経営の専門知識を身に着けつつある自分にとって、もう吉川など、眼中にはなかった。

失望と隠蔽

二科目の財務会計でそれは訪れた。

経営分析、ファイナンス…

簿記三級の知識がろくに役に経たないのはまぁいい。もっと気に入らないのは、キャッシュフロー計算書だ。少し前に日本でも作成が義務付けられたとこともあって、世間でも話題に事欠かなかった。

「キャッシュフロー計算書は、簿記1級の範囲なんですが、診断士試験では穴埋めだけできればいいので。」

またか。講師の言葉に失望した。俺は、ただ試験対策したいんじゃない。スキルアップしたいんだ。必要なら、キャッシュフロー計算書のつくり方くらい、ちゃんと勉強したいんだ。どうしてこの試験はこうなんだろう。

小堀は簿記論も財務諸表論も、民法だって、最難関レベルで勉強してるんだ。それを思うと、自分のやっていることがステージの低いことのように思えて、勉強する意味もわからなくなっていった。

財務会計、経営法務、しっかり基礎知識を身に着けたいとおもった科目は、どれもつまみ食いのような講義と試験対策ばかりで、俺の欲求不満はどんどん高まっていった。

こんなことなら簿記検定やビジネス実務法務検定を積み上げたほうがいいんじゃないか。資格そのものに対する不信感がつのった。

企業経営理論の講義が終わると、徐々に予備校から足が遠のいていった。

週に一度、予備校にいって、講義テープをダビングして帰る。俺の受験生活は、いつの間にかそんな風に変わっていった。テープはすぐに数十本という数になった。もう、どれがどの講義なのかも、わからなくなっていた。

自分がサボってきた歴史の積み重ねを見せつけられるのが嫌になり、俺は、テープの山をベッドの下に押し込んだ。

羨望

その年の暮れに朗報があった。

小堀が、ついに公認会計士試験を突破したというのだ。俺は、まるで自分のことのように喜んだ。

「すごいじゃん、公認会計士に受かるって、まじですごいよ。」

「そすか。」

さすがの小堀も、安堵の気持ちを隠せないようだった。

この五年、俺も一緒に努力してきたような気持ちになっていたし、今となっては資格勉強仲間でもあると思っていた俺は、小堀のために、すぐに祝賀会を企画した。

そう饒舌でもない小堀の代わりに、俺はいかに公認会計士が難しい試験なのか、どれほど小堀が頑張っていたのかを、祝賀会で熱弁した。自分でも思いがけないくらい、力が入った。

「俺だけじゃなくて、深見さんも診断士の受験頑張ってるよ。」

小堀にそれを言って欲しかった。

もう予備校にも行ってないし、自習時間もゼロだった。さすがに自分から診断士へのチャレンジを口にするのは憚られた。

だからこそ、小堀の口からその言葉が出るのを待った。

「へぇ中小企業診断士?すごいですね」

「いやぁ、それほどでもない。たいした資格じゃないよ。」

その一言を、言いたかった。

結局、祝賀会で、小堀が俺の話題に触れることはなかった。

年が明けて、あっという間に全8科目の講義は終わった、ようだった。

最終模試、最終答練・・・。

俺は、最初の三科目の講義を聞き終わることもできていなかった。

後輩に作らせた自作の問題集を開くことも、一度もなかった。吉川に語り続けたポーターもドラッガーも、買い漁った本を開いたことはなかった。

「こんな中途半端な資格、力が入らないな。もっと難関の、ちゃんとした資格だったら、しっかり勉強できるんだけどさ。」

一流の監査法人への就職が決まり、目黒の1LDKのマンションへ引っ越していた小堀に、愚痴をこぼした。

「そうなんすか。」

国際部という花形部署に配属され、女もできたらしい。小堀は、あからさまに興味がなさそうに言った。

それ以来、小堀の家にいくことは、なくなった。

嘘

「受験会場は成蹊か。」

今年はお試しみたいなもんだ。本気になればいつでも合格できる。それより、こんな中途半端な資格、もうやめちゃったほうがいいかもなぁ。

せっかくの週末に、一日中試験を受けるなんて、もう面倒でしかなかった。

とはいえ、受験しないというわけにはいかなかった。小堀にも、吉川にも、藤本にも、篠田にも、家族や彼女にも、実は受験しなかったなんて、言えるはずもなかった。そんなみっともない話は、あり得なかった。

(1次試験 1日目)

「めんどくせぇな。」

重い気持ちを溜息で振り払い、受験会場の隣町へと向かった。

結果は、あたりまえに、散々だった。

少しは解けるかと思った企業経営理論や財務会計、経営法務、どれも、何一つわからなかった。問題用紙をめくるのが、もう億劫だった。

教室では、件のおじさんたちが必死に問題を解いていた。

バサバサ、カリカリ、コッコッ。

冊子をめくる音、ペンが走る音、何もかもが不快だった。

こんなつまらない資格に必死になっている連中の存在が、俺をイラつかせた。

「俺は仕事だけじゃなくて、勉強もしてるんだよ!」

家族や彼女に当たったことも、一度や二度じゃなかった。

面倒なことがあったり、気に入らないことがあると、俺はそれを口にした。

これを言えば、みんなが黙った。

「ごめん。そうだよね。大変だよね。」

あの時、俺の気分を軽くしてくれた言葉が、いまは重く重く心にのしかかった。

ふてぶてしく試験会場入りした俺は、まるで誰かに尾行でもされているように怯えて周囲を見渡し、逃げるように試験会場をあとにした。

(1次試験 2日目)

ただ無為に問題冊子をめくり、勘でマークシートを塗りつぶす。

そんな一日を嫌というほど体験した。

とてものこと、2日目に受験会場に向かう気にはなれなかった。

受験の体験はした。だから、受験した話はできる。

今日はもういいだろう。バレやしない。

どう誤魔化すかをひとしきりシミュレーションし、俺は自分で自分を許した。試験開始時間がくるまで、ベッドの上で居心地悪く寝たふりをした。

部屋をノックする音がして、ガチャリとドアが空いた。

「ん、今週末は試験じゃなかったのか?寝てていいのか?」

ドアを開けて、親父が言った。え。そんなこと、覚えてたのか。そういえば、試験の日程はいつだったか話した記憶がある。

面倒だな、やっぱり行かない、なんてとても言えなかった。

けど、何か言わなくちゃ。

「あ、試験?・・・」

「昨日・・・終わった・・・よ。」

俺はこの日、とうとう噓をついた

いや、

ずっと嘘をついていた

2003年(平成15年)8月3日 午前9時

俺の初めての中小企業診断士受験は、輝く希望ではじまり、嘘で終わった。

エピローグ

決意を新たにした翌年、2004年度。

うっすらと埃をかぶった大量の講義テープを部屋に積み上げ、真新しい市販のテキスト、問題集を用意した。

新年を迎えたように気分は良かった。これで自己嫌悪に苛まれた一年が終わり、気持ちよく、イチから勉強をはじめられる。

今年は去年の反省を踏まえて、キッチリ計画通り勉強しよう。小堀からもらった受験本に書いてある受験テクニックだって使おう。

俺は、さっそく真新しい問題集の誤った選択肢を消し、正しい選択肢に直す作業を始めた。テキストの内容も問題集に付箋をはって書き込んだ。3日ほど勉強している気になったが、4日目から、俺が問題集を開くことはなくなった。

いきなり遅れていく日程計画に、机に向かう気力は削がれていった。しばらくして、俺は勉強について考えるのをやめた。

2年目は、辛うじて申し込みはしたが、受験することはなかった。

その後、久しぶりに小堀に会った。

話題の中心は、小堀が会計士としていかに充実した生活をしているか、だった。難関資格を突破したあとの小堀の暮らしぶりに、みんな興味津々、というところだった。

幾人かの近況報告が進み、何となく俺の番が回ってきた。仕事が忙しい、みたいな話を少ししたあと、

「あとは、まぁ診断士も来年にはとりたいね。」

もう3年目になろうとしていた。

我ながら言っていて背筋に冷たいものを感じたが、もう受験への意欲はなくなってしまっていることも、今年は受験すらしなかったことなんて、みんなに白状する勇気もなかった。

希望とチャンスのきっかけだったはずの中小企業診断士という資格は、いつの間にか越えられない壁となり、とてつもない人生の障害となって、目の前に立ちはだかっていた。

もう勉強する気も起きないのに、この受験を乗り越えなければ、何もやってはいけない気がしていた。だから、そう言うしかなかった。

そう言わなければ、立っていられない気がした。

「まだ、いってるんですか。」

小堀の嘲笑まじりの言葉が、心臓に突き刺さった。

なんということを、言うんだ。

なんということを、言ってしまったんだ、小堀・・・。

「へ、はぁっ。」

もう言葉にも、笑い声にもならなかった。

どうにか自虐で誤魔化そうと、俺はニヘリと醜悪な笑みを浮かべた。

本当は勉強なんてしてないことを、知っていたかのような小堀の言葉に、僅かに形を保っていた俺の心は、完全に砕け散った。

こんなはずじゃなかった。やればできるはずだった。

本当は勉強することすらできなかったなんて、誰にも言えなかった。

嘘をつくつもりなんて、なかったんだ

2005年(平成17年)診断士を志して3年目の秋

俺は、中小企業診断士受験に挫折した。

2020年4月ふへんもの誕生より15年前のことである。まる。

(完)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?