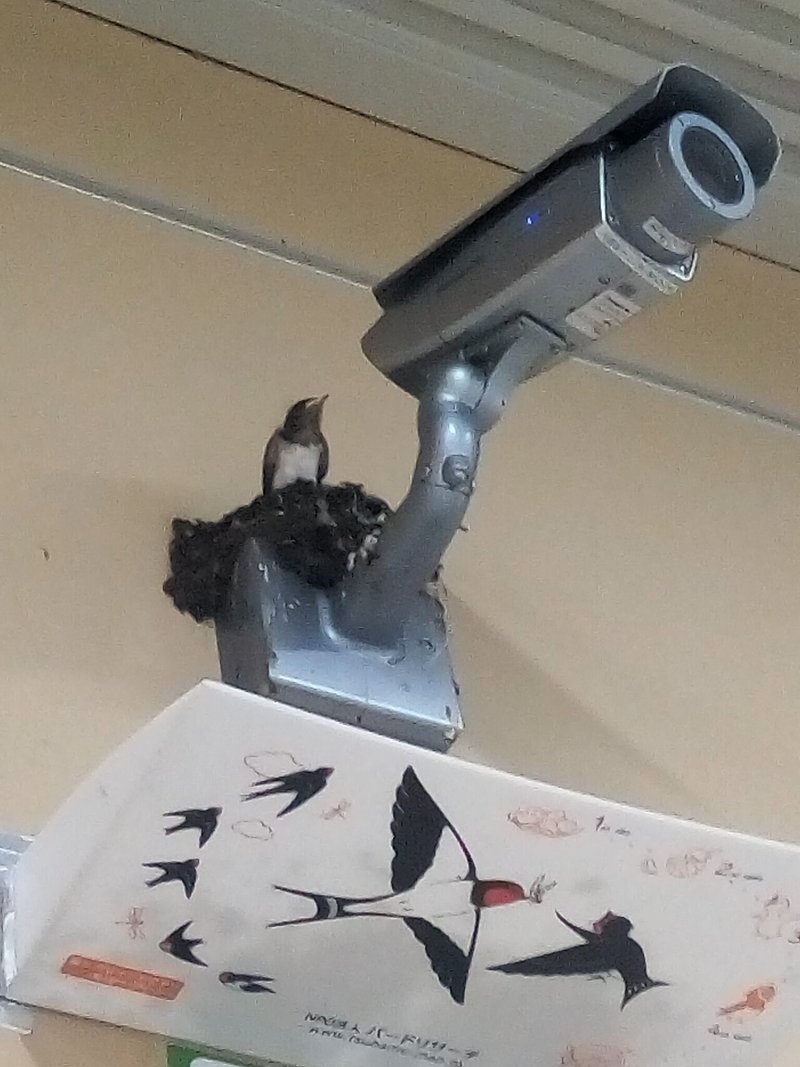

国立駅の防犯カメラ裏の燕の巣

緊急事態宣言下においても、日本社会において全ての産業が活動を停止していたわけではない。交通・娯楽・外食産業が半減もしくは休止している一方で、現業系、物流・土木・建築などに従事する人々は、変わらず働き続けていた。

国立駅の高架下では、エキナカ商業施設のリニューアル工事が行われていた。六月下旬に工事が終り、営業が再開された。店舗の幾つかが入れ替わり、飲食店としては新しくスターバックスとカルディが出店した。スタバは東小金井や武蔵小金井のエキナカに既に存在し、カルディも武蔵小金井にある。何だ、どっちも特に目新しくもないなと思ったが、ここのスタバは手話で接客を行うというのが話題らしく、メディアが取材に来ているのを何度か見かけた。カルディは、書店の元々のスペースを侵食する位置に出店していて、書店はその分少し場所をずらしていた。

駅のホームでは、七月半ばから延長工事が開始された。中央線に新しく導入されるグリーン車に対応するためということだった。下り列車が停まる一番線ホームの西端は、富士山と関東山地の稜線が綺麗に望める好景スポットであったが、この工事のために視界が著しく遮られ、富士山は全く見えなくなってしまった。

*

初夏の頃から、国立駅構内で、しばしば燕の姿を見かけるようになった。高架下の南北自由通路を低空飛行で駆け抜け、天井から吊られた各種の案内表示の上で羽根を休める。特に人間を恐れることも、意識することもない。高架上を走る中央線の走行音も意に介さず、駅員のアナウンスも、断続的に流れる日本語や英語や中国語の自動音声も、気にしていない。自然体のままで、この場所に存在していた。

燕の鳴き声は、正直余り良いものではない。「ギャッギャ」或いは「ジャッジャ」とでも形容すべき、Gの子音の、低音の濁音を短くつぶやく。だがその飛翔時に描く軌跡は議論の余地なく美しい。

七月になって、燕もまたエキナカにおける新たな建設作業を始めた。改札口付近の高所に設置された防犯カメラの裏に、自らの巣を作り始めたのである。また変な所に巣を作るものだなと思ったが、燕にとってはカメラも外的脅威から巣を守る遮蔽物の一種なのかも知れなかった。

カメラの下には、落下した糞を受け止める台が設置された。

やがて雛が生まれ子育てを始める。観察した限りでは、雛の数は四羽。嘴を限界まで大きく開き餌をねだる彼ら彼女らの旺盛な食欲を満たすべく、親鳥たちは日々懸命に餌を運び続けた。

ある日、その食事の瞬間を撮影しようと、スマホを構えてしばらく待ち伏せをしたことがあった。燕達は特に人間を警戒しないので、待ち伏せ自体は別に難しくもない。だが撮影は非常に困難だ!

給餌に至る一連の燕の動作は極めて俊敏で、ほぼ一瞬で終わってしまう。親鳥が帰還し、任意の雛の眼前でホバリングを行い、その大きく開いた口の中に餌を突っ込んで離脱する。その全てが常に早過ぎて、思うような画像はついに最後まで撮影できなかった。動物写真家の忍耐力と技術力とを、少し理解した。

国立を訪れるたびに、雛たちの体躯は大きくなっていった。順調に成長しているように見えた。雛鳥に特徴的な、灰色の毛羽立った体毛も次第に目立たなくなり、少しずつ親鳥と同じ外見に近づいているようであった。

七月の間は、曇天と雨天が交互に続いた。冷涼であった。

八月に入った瞬間に、気候は一変した。関東地方では、八月一日に梅雨明けが宣言された。夏が始まり、連日猛暑が続いた。

八月三日、燕たちの姿は一斉に見られなくなった。

子育ての全てのミッションを無事に終え、親鳥も若鳥も皆思い思いに、国立市の真夏の空に飛び立っていったのだろう。

親鳥であれ若鳥であれ、燕として生まれた以上は、秋になると海を越えて南国へ向かうのであろうが、今年の地球の空は、鳥類達にとってさぞかし飛びやすいことであろうなと思った。地球上の全人類を覆うコロナウイルスのパンデミックにより、国際線を飛ぶ航空機の八割以上が欠航を強いられている。ジェット機と衝突する懸念もなく、太平洋、東シナ海、南シナ海を我が物顔で悠々と渡っていく、恵まれた世代の若鳥たちの姿を想像した。

*

つばくらめ飛行機雲も禍もない八月の空越えていく

国立のエキナカ生まれ海流を見下して飛ぶ者にまで成る

領海も領空もなく

真っ直ぐな水平線

ただ真っ直ぐ目指す

*

八月十四日に再訪した際も、巣には何も居なかった。若鳥たちの巣立ちと一つの家族の発展的解消を、最終的に確認した。

詩的散文・物語性の無い散文を創作・公開しています。何か心に残るものがありましたら、サポート頂けると嬉しいです。