朴鐘顕くんの二審判決全文

はじめに

「私たちが考える朴鐘顕くんの裁判に関しての重要な問題点」等に記載した問題点について、私たちの考えが正しいかどうかを皆さまにもご判断いただきたく、二審高裁の判決文を掲載いたします。

当然のことながら、「私たちが考える朴鐘顕くんの裁判に関しての重要な問題点」で挙げている証拠や証言のうち、高裁に無視、不採用とされたものは判決文には記載されておりません。検察の主張を支持するために、関連性が乏しいにも関わらず採用、引用されている証拠、証言もあります。そのような箇所には可能な限り解説を付けましたので、併せてご覧ください。

また、判決文特有の言い回しがあるため、非常に読みにくいと思います。そこで、判決文の構造を分かりやすく示し、問題と思われる箇所に解説を付した「二審判決文の構造と疑問点」も作成しましたので、併せてご覧ください。

早川聡 佐野大輔 宮本昌和

※5月31日、さらに判決文を読みすすめるための資料を追加しました。

※6月14日、判決文に解説を追加しました。

署名の送付についてはホームページをご確認ください。

Facebook公式アカウント

Twitter公式アカウント

朴鐘顕くんの二審判決全文

平成31年(う)第685号

主文

本件控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中600日を原判決の刑に算入する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人A、同B及び同C連名作成の控訴趣意書、控訴趣意補充書及び「弁論要旨」と題する書面に記載されたとおりであり、訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張である。これに対する答弁は、検察官D及び同E連名作成の答弁書並びに検察官E作成の「弁論要旨」と題する書面に記載されたとおりである。

第1 原判決の認定事実

原判決は、罪となるべき事実として、要旨、被告人は、平成XX年XX月XX日(以下「本件当日」という。)、東京都XX区内の被告人方において、妻であるF(当時38歳、以下「被害者」という。)に対し、殺意をもって、その頸部を圧迫し、同人を頸部圧迫による窒息により死亡させた、と認定している(以下「本件殺人」ともいう。)。

第2 原判決の判断の概要

原判決は、本件当日の午前1時過ぎに被告人が帰宅した後、被告人方において、被害者が頸部圧迫により窒息死したことに争いはなく、証拠上も明らかであって、争点は、事件性の有無、すなわち、上記窒息死が、被告人が殺意をもって被害者の頸部を圧迫したことによるのか(以下「被告人による他殺」ともいう。)、被害者が階段の手すりにくくりつけたジャケットに首を通して自殺したことによるのか(以下「被害者の自殺」ともいう。)であるとした上で、原審証拠を検討して本件殺人の事実を認定したが、その判断の概要は、おおむね以下のとおりである(以下、「平成XX年」についてはその表記を省略し、被告人方内の場所や遺留物品等、訴訟関係人の呼称は、原則として原判決に倣う。また、原審公判における被告人の供述を「(公判)供述」と表記し、書証を摘示する場合は、謄本、抄本、写し等の表記を省略する。)。

1.客観的な証拠からの事件性の推認

(1)原判決は、被害者の司法解剖を行ったG医師並びに同医師の鑑定書等を法医学的見地から検討したH医師及びI医師の各原審証言から、頸部圧迫による窒息死の経過について、以下のとおり認定している。すなわち、人は窒息を伴う態様で頸部を圧迫されてから二、三分が経過した窒息の第2期(呼吸困難及び痙攣期)の後半とされる状態になると、腹筋や括約筋が痙攣することや、意識低下又は喪失によって括約筋が弛緩することなどを原因として、尿失禁を生じることがあり、この場合に失禁する尿量は、膀胱内に溜まっていた尿量にもよるが多い傾向にある。

また、口腔内や副鼻腔内等の粘膜の毛細血管が破れるなどして、これらの血が唾液に混じることがある。さらに、このような状態下ですぐに立ち上がって歩くことは非常に難しく、起き上がったり動き回ったりできるようになるまでには、30分から1時間半程度の時間を要する。

(2)そして、原判決は、被告人方内の尿斑及び血痕(唾液混じりの血痕を含む。)等の状況、被告人の受傷状況等を認定した上で、被告人が、被告人方1階南側10畳大洋室(寝室)のマットレス(本件マットレス)上で被害者の頸部を圧迫し、窒息死させたことが推認されるとして、概要、以下のとおり説示している。

すなわち、被害者の死因は頸部圧迫による窒息死である以上、被害者が被告人方のいずれかの場所で窒息の第2期後半(以下、単に「第2期後半」ともいう。)の状態を経ていることは明らかであり、被告人方内の痕跡を見ると、寝室内の本件マットレス及びそれに装着されていたマットレスカバー(本件カバー)に、被害者の着衣に付着していた尿斑と同じ成分を含み、同時期に生じたものと推定される尿斑が付着し、かつ、本件マットレスと本件カバーのほぼ一致する範囲に、被害者の血液と唾液の両方を含むと強く推定される血痕(唾液混じりの血痕)の付着が認められ、一般に第2期後半の状態の際に生じることがあるとされている痕跡が2つそろっている。しかも、被害者のパンツ及びパジャマの表面(前面)にほとんどの尿斑が集中していることに鑑みれば、被害者は、尿失禁をした際、うつ伏せ又はそれに近い体勢であったと考えるのが合理的であるところ、上記の尿斑と唾液混じりの血痕の各中心の距離は、被害者の口元と股間付近との距離に相当すると考えて矛盾しないことから、これらの痕跡がうつ伏せ又はそれに近い体勢の被害者から同時期に生じたものと考えるのが自然である。そして、被告人方には、上記以外に、被害者が第2期後半の状態を経過したことをうかがわせる痕跡は見当たらないこと、被告人の受傷状況(右肘部から右前腕部にかけて点在する表皮剥脱、右顔面の表皮剥脱)や、被害者の爪の付着物から、被告人と被害者の混合DNA型と矛盾しないDNA型が検出されたことからすれば、上記の表皮剥脱は、被告人がうつ伏せ又はこれに近い体勢の被害者の背後から右腕を回して、その頸部を圧迫した際に、抵抗しようとした被害者が爪を立てるなどして生じたと考えても矛盾しないことも併せて考慮すれば、被告人が、寝室の本件マットレス上で被害者の頭部を圧迫し、窒息の第2期後半の状態を経て窒息死させたことが推認される(以下「本件推認」という。)。

2.本件推認を妨げる事情の検討

(1)原審弁護人は、被告人の公判供述(その骨子は、「寝室の本件マットレス上で、うつぶせの被害者の首に右腕を回し、右腕と自分の頭で被害者の頭を挟むようにして押さえ、落ち着いたと思ったので被害者から離れ、同じ寝室にいた二男(当時生後10か月)に怪我等がないか確認していたところ、起き上がった被害者が手に包丁を握っていたため、2階の子供部屋に避難した。数回「ドドドドドン」という音が聞こえた後、静かになったため、部屋を出て階段の下を見ると、被害者が階段の下から2番目の手すりの留め具にくくりつけた本件ジャケットに首を通して自殺していた。上から見ると、被害者が階段上にうつ伏せで寝そべっているか、座っているかのように見えた。」というもの。所論に鑑み、以下「自殺ストーリー」ともいう。)を前提として、①頸部に回った被告人の右腕で、被害者の動静脈等が圧迫されて脳に血液がいかなくなり、被害者が短時間で失神して尿失禁が生じた可能性があり、失神の時間が短ければ回復も早いから、寝室での失禁は、同所で被害者が死亡したことを意味しない、②唾液混じりの血痕は、鼻血と唾液が混じった可能性や、被害者の顔面の表皮剥脱部分の出血がカバーに付着して唾液が混じった可能性等がある、③被害者の左前額部の挫裂創(以下「本件挫裂創」という。)は、死戦期(窒息の第3期以降ないし脳死状態になって最終的に心停止に至るまでの期間)ではなく、活動時に生じた傷と見るべきあり、このことは、被害者が極めて微量な血痕しか残っていない寝室での行為で死亡したものでないことを意味していると主張した(以下、それぞれを「原審弁護人の主張①」などという。)ところ、原判決は、原審弁護人の主張③を排斥する一方で、同①及び②については、相当に不自然ではあるが、個別に見ればあり得ないとまではいえないとした。

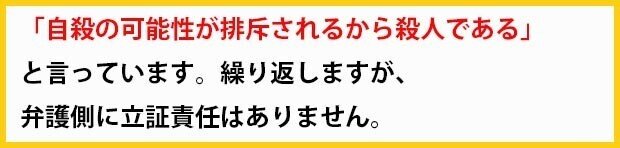

(2)その上で、原判決は、被告人方で被害者が頸部圧迫により死亡したことは動かし難い事実であり、その原因としては、本件推認に基づく被告人による他殺か、被告人が供述する自殺ストーリーしか考えられないとして、自殺ストーリーが現実的な可能性としてあり得るかを検討し、概要、以下のとおり説示して、その現実的な可能性を排斥している。

ア)本件挫裂創は皮膚がぱっくり開いた状態で長さが3cm程度ある傷であって、縫合しなければ出血が止まらないものであり、受傷時の出血量が多いはずであるから、被害者が本件挫裂創を負い、被告人の供述が前提にするように、2階に本件ジャケットを取りに行ったり、階段の手すりに移動したり手すりと自分の首に本件ジャケットを巻き付けたりすれば、被告人が供述する被害者の首吊りをしたという箇所付近に、その状況に見合うような血痕がなく、血痕の付着箇所が寝室の2か所、洗面所の3か所、階段及び階段下の10か所(合計15か所)のように限られた範囲にとどまっているのは、どう考えても説明が困難である。

イ)被害者が首を吊った場所として被告人が供述する階段上には、被害者の尿斑の付着が認められないし、階段手すりの留め具からも、本件ジャケットの繊維は検出されていない。

ウ)以上によれば、原審弁護人の主張①及び②については個別に見ると、別の可能性は否定されないようにも見えるが、自殺ストーリーに当てはめて考えてみると、不自然な状況を想定しなければ説明できないか、そもそも合理的な説明が困難な事情ばかりが見られ、全体として見ると、現実的にあり得る可能性とは認められない。自殺の可能性は、本件の証拠関係に照らしていまだ抽象的なものにとどまり、本件推認を妨げるものとはいえない。

3.結論

以上により、原判決は、被告人が被害者の頭部を圧迫して窒息死させたことは、常識に照らして間違いないと判断した。

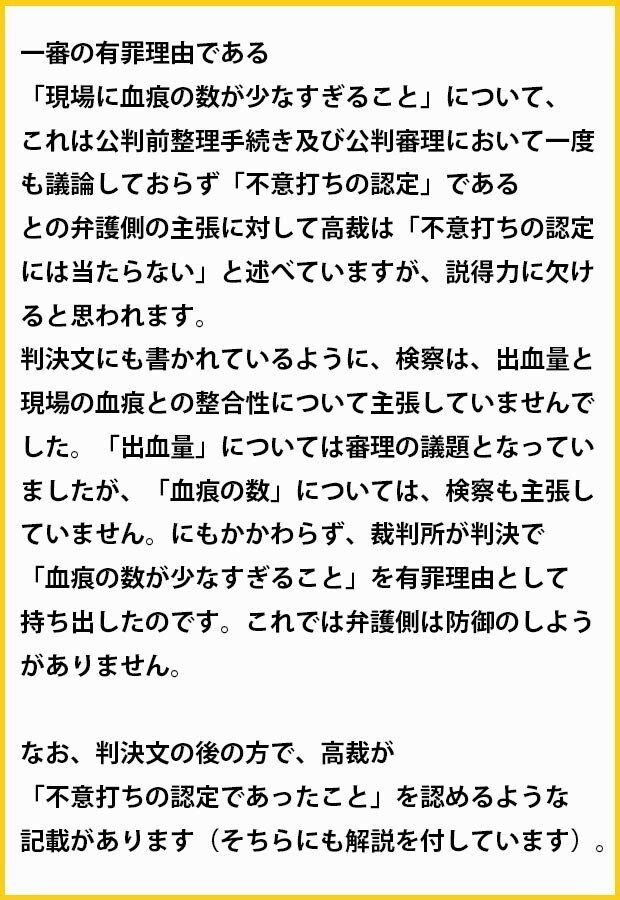

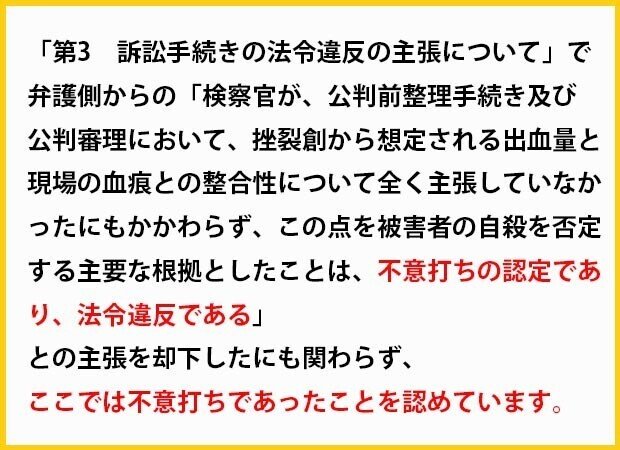

第3 訴訟手続の法令違反の主張について

1. 論旨は、要するに、原審検察官は、公判前整理手続及び公判審理において、本件挫裂創の状況から想定される出血量と現場の血痕との整合性(両者が整合しないこと。以下同様)について全く主張しておらず、この点は攻防の対象になっていなかったのに、原判決が、争点を顕在化させないで、この点を被害者の自殺を否定する主要な根拠としたことは、不意打ちの認定であり、このような原審の訴訟手続には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽)がある、というのである(ただし、不意打ちの認定が違法であることを宣言するにとどめ、事実誤認を理由として原判決を破棄し、無罪の自判をすべきであると主張する。)。

2. 当裁判所の判断

(1)原審記録を調査して検討すると、所論のいうように、原判決が不意打ちの事実認定をしたとはいえず、原審の訴訟手続に法令違反は認められない。

以下、所論を踏まえ、補足して説明する。

(2)原審検察官が、公判前整理手続及び公判審理において、本件挫裂創の状況から想定される出血量と現場の血痕との整合性について主張していなかったことは、所論の指摘するとおりであるところ、原審記録によれば、原審の訴訟経過等について、以下の事実が認められる。

ア)公判前整理手続の争点整理の結果では、本件当日、被告人方において、被害者が頸部圧迫により死亡したことに争いはなく、その原因が被告人による他殺なのか、被害者の自殺なのかという事件性の有無が争点とされ、原審検察官の主張(自殺では合理的に説明できない事実)の一つとして、被害者には死戦期に生じたと考えて矛盾のない本件挫裂創があり、階段、手すり及び階段下に被害者の血痕が付着していることなどから、意識のない状態の被害者が階段から落下したと考えられること(被害者が意識を喪失した後、被告人が被害者を階段から落下させるなどの暴行を加えたことが推認できること)が挙示されている(以下「本件主張」という。)。

イ)公判前整理手続の経過を見ると、原審検察官は、本件挫裂創が死戦期(脳死状態に陥ってはいるものの、心臓の拍動が続いており、死に向かって血圧が低下している時期)に生じた根拠として、本件挫裂創からの出血量が少ないことを主張し(証明予定事実記載書4)、これに対し、原審弁護人は、被害者が死戦期(ないし意識喪失)の状態にあったときに本件挫裂創が生じたことを争い、出血量が少ないという点は評価の問題であり、断定的な主張はできないと主張した(原審第9回及び第18回打合せ調書)。そして、原審検察官の立証における本件主張の位置付けについては、三者の間で議論が重ねられており、原審検察官は、本件主張を立証するため、H医師の証人尋問を請求(本件主張と同旨を記載した尋問事項書を提出)し、その必要性についても三者間でやり取りがされている。

ウ)原審検察官は、冒頭陳述及び論告において、本件主張を基礎とした主張を展開しているところ、冒頭陳述では、被害者の遺体に残る創や現場に残る痕跡が被告人の説明と合っているかが検察官立証のポイントの一つであると主張した。そして、被告人方内における血痕ようのものの付着状況、血痕ようのものへの人血混在の有無及びDNA型鑑定の結果等をまとめた統合捜査報告書(原審甲102)等が取り調べられ、G医師、H医師及びI医師に対する証人尋問では、本件挫裂創が生じた機序、本件挫裂創が生じた時期(死戦期かどうかを含む。)や、その時点における被害者の意識喪失の有無、本件挫裂創の状況から想定される出血量等について、被害者の着衣等や現場の血痕の状況も踏まえ、当事者双方から質問が行われ、原審検察官は、論告において、これらの医師の各原審証言を引用しつつ、被害者の着衣等の血痕及び警察官が目撃した(階段下の)血だまり等を指摘し、本件挫裂創が生じたのは被害者が意識を失っている時期であり、自殺ストーリーは本件挫裂創等と矛盾すると主張した。これに対し、原審弁護人は、弁論において、出血量が少ないから、本件挫裂創は死戦期に生じた旨のH医師の原審証言は信用できず、G医師(死戦期にしては出血量が多すぎるというもの)及びI医師(死戦期の出血量ではないというもの)の各原審証言から、本件挫裂創は活動時に生じたものであると主張した。

工)原判決は、①確定できない出血量を理由としているなどとして、本件挫裂創が死戦期にできたというH医師の原審証言の信用性を否定したが、結局、本件挫裂創が、被害者に意識がない死戦期に生じたという断定ができないだけであり、原審弁護人の主張③には飛躍があって採用できないとするとともに、②自殺ストーリーを排斥する主要な根拠として、本件挫裂創の状況から想定される出血量に照らすと、被告人方内に遺留された血痕が限られた範囲にとどまっている状況と整合しない(どう考えても説明が困難である)旨説示した(以下、上記②の説示を「本件説示」ともいう。)。

(3)以上の訴訟経過等によれば、被害者の窒息死の原因が、被告人による他殺か被害者の自殺かという争点に関連して、当事者間において、本件挫裂創が生じた時期(死戦期かどうかを含む。)及びその時点で被害者が意識喪失の状態にあったかという点に争いがあり、この対立点を巡っても、当事者双方は公判前整理手続で主張等をし、公判審理でも主張・立証をしていたことが認められる。そして、上記対立点を巡って、①本件挫裂創の状況から想定される出血量、②現場に遺留された血痕の状況も考慮要素として主張され、これらの点についても相応に主張・立証が行われていたのであり、原判決は、これらの点に関する検討も踏まえ、本件説示をしたものと解される。確かに、所論がいうように、原審検察官は、公判前整理手続及び公判審理において、本件挫裂創の状況から想定される出血量と現場の血痕との整合性について主張していなかったものの、上記のような訴訟経過等を踏まえると、自殺ストーリーでは両者が整合しないことの説明が困難であることを、自殺ストーリーを否定する主要な根拠とすることは、取り調べた証拠により認められる事実をどのような方向で評価し、あるいは当該事実からどのような推認をするかという自由心証の範ちゅうであって、原裁判所において、この点を争点として顕在化する措置を講じる必要があったということはできない。所論のいうところは、本件に即して見る限り、原裁判所が原審検察官の主張に拘束されるということに帰するものであって、採用できない(なお、所論が引用する判例は、本件とは事案を異にするものである。)。

(4)そのほかの所論を踏まえて検討しても、本件説示をもって不意打ちの事実認定ということはできないし、被告人の防御権を侵害する審理不尽の違法があるともいえず、原審の訴訟手続に法令違反は認められない。論旨は理由がない。

第4 事実誤認の主張について

1. 論旨は、要するに、被告人は、被害者を殺害しておらず、むしろ証拠は被害者が自殺したことを示しているにもかかわらず、本件殺人の事実を認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある、というのである。

2. 当裁判所の判断

所論に鑑み、原審記録を調査し、当審における事実取調べの結果を併せて検討すると、原判決の判断理由には一部是認できないところがあるものの、本件殺人の事実を認定した原判決の判断は、結論において相当である。

以下、所論も踏まえながら、その理由を説明する。

(1)原判決の判断構造の誤りをいう所論について

ア)所論は、原判決は判断構造を誤っているとして、おおむね以下のとおり主張する。すなわち、「客観的な証拠からの事件性の推認」として、被告人が寝室内で被害者の頭部を圧迫して窒息死させたと推認した(本件推認)上で、原審弁護人の主張は抽象的なものにとどまるとして排斥し、本件推認は妨げられないとする原判決の判断構造からすると、「本件推認」は有罪認定ができる程度の証明力があるという意味で用いられていることが明らかであるが、尿失禁も唾液混じりの血痕も、窒息死する経過の中で必ず生じる身体的現象ではなく、他の要因によっても生じ得ることなどからすれば、原判決において、高度の蓋然性をもって、被告人による他殺であることが推認されるという根拠は示されていないし、被害者の自殺ではないことが間違いないというレベルでの原審弁護人の主張の排斥もできておらず、結局、原判決は、本件殺人の認定根拠の論証が不十分であり、被告人側に事実上立証責任を転換している、などというのである(なお、原判決の判断を論難する個々の所論については、後に検討する。)。

イ)そこで検討すると、原判決が説示するとおり、被害者の死因からすると、被害者が被告人方内のいずれかの場所で、窒息の第2期後半の状態を経ていることは、動かし難い事実であるところ、寝室内の本件マットレス及び本件カバーには、被害者のもの又はこれを含むと推定される尿斑と唾液混じりの血痕という第2期後半の状態の際に生じることがあるとされている痕跡が2つそろっている一方で、被告人方にはそれ以外に、被害者が第2期後半の状態を経過したことうかがわせる痕跡が見当たらないことからすれば、これらの痕跡は他の要因でも生じ得るなどという所論を踏まえても、被害者が第2期後半の状態を経た場所は、被告人方内で唯一、上記の痕跡がそろっている寝室内であると推認することは合理的な判断である。そして、このような判断を前提として、上記第2の1(2)のような本件マットレス及び本件カバーの状況等(なお、寝室内部の状況も併せると、被害者が第2期後半の状態に陥った原因が、寝室内における自殺であったとは考え難い状況にあるといえる。)や、被告人の顔面や右腕には、被告人が被害者の頭部を圧迫した際、被害者の抵抗により生じたと考えて矛盾のない痕跡があると認められることなどを総合考慮すれば、被告人が寝室内で被害者の頭部を圧迫し、窒息死させた事実が推認される(本件推認)とした原判決の判断が不合理とはいえない。もっとも、この段階(上記第2の1までの段階)での原判決の判断は、原審弁護人の主張に対する検討を経たものではないから、合理的疑いを容れない程度に上記事実が推認できるというものではなく、上記事実が一応は合理的に推認できるという趣旨と解される。

ウ)その上で、原判決は、本件推認を妨げる事情について、まず原審弁護人の主張①ないし③(上記第2の2)を検討し、その一部(同①及び②)については、相当に不自然ではあるが個別に見ればあり得ないとまではいえないとしたが、被害者が被告人方で窒息死したことは動かし難い事実であり、その原因としては被告人による他殺か、被害者の自殺しか考えられないところ、被告人が供述する自殺ストーリーは、本件挫裂創の状況から想定される出血量、被告人方内の血痕の付着状況に照らすと、どう考えても説明が困難であるなどとした上で、原審弁護人の主張①及び②を自殺ストーリーに当てはめて考えると、現実的にあり得る可能性とは認められず、原審弁護人が主張する自殺の可能性は抽象的なものにとどまり、本件推認を妨げるものとはいえないとして、被告人が被害者の頸部を圧迫して窒息死させたことが常識に照らして間違いないと判断している。

エ)これに対し、所論は、本件推認は、高度の蓋然性をもって、被告人による他殺であるといえるという程度の推認ではないから、被害者の自殺の可能性について、抽象的なものであるとして排斥するのでは足りず、そのような可能性がないことが常識に照らして間違いないといえることを要するなどとして、原判決は事実上立証責任を転換していると主張するが、原判決が摘示するとおり(上記第2の冒頭部分)、本件の争点は、被害者の頸部圧迫による窒息死が、被告人による他殺によるのか、被害者の自殺によるのかというものであり(なお、原審の公判前整理手続において、原審弁護人は第三者による殺害の可能性を主張しておらず、犯人性は独立の争点とはならないと整理されている上、原審証拠を検討しても、自殺ストーリー以外の状況で被害者が自殺したことを疑わせるような事情は見当たらないし、頸部圧迫による窒息死という死因等に照らすと、事故死とは考え難い。)、このような判断構造ないし証拠構造において、自殺ストーリーや原審弁護人が主張する自殺の可能性について、その合理的な疑いが生じないということ(原判決は、原審弁護人のいう自殺の可能性はいまだ抽象的なものにとどまると説示しているが、それに先立ち、原審の証拠関係を踏まえた検討をして、被告人が供述する自殺ストーリーを前提とした自殺の可能性は現実的にあり得る可能性とは認められないとしているのであって、常識に照らして、被害者の自殺の可能性はないという判断をしているものと解される。)は、他の可能性として想定される唯一のものが排斥されるという意味で、被告人による他殺(本件殺人)の認定に当たっても、積極的な意味合いを有するというべきであって、原判決の説示を全体として見ると、原判決も実質的には、本件推認と自殺ストーリーが排斥されることを併せて、本件殺人の事実を認定したと解することができるから、原判決の判断構造が誤っており、被告人側に事実上立証責任を転換しているということはできない。

(2)現場の血痕の状況に関する所論について

ア)所論は、原判決が、自殺ストーリーを排斥する根拠として、被告人方内の血痕の付着箇所が、寝室の2か所、洗面所の3か所、階段及び階段下の10か所(合計15か所)と限られているのは、どう考えても説明が困難であると判断したことについて、この点は、原判決が本件殺人の事実を認定した最大の根拠であるが、当審における事実取調べの結果によれば、上記の血痕以外にも、被害者の血痕ないしその可能性のある血痕ようのものが存在することが明らかになったなどとして、原判決の上記判断を論難する。

そこで検討すると、所論のいうように、原判決の上記判断は、客観的事実及び経験則等に照らして不合理であり、上記のような現場の血痕の状況をもって、自殺ストーリーを排斥する根拠とすることはできない。その理由は、以下のとおりである。

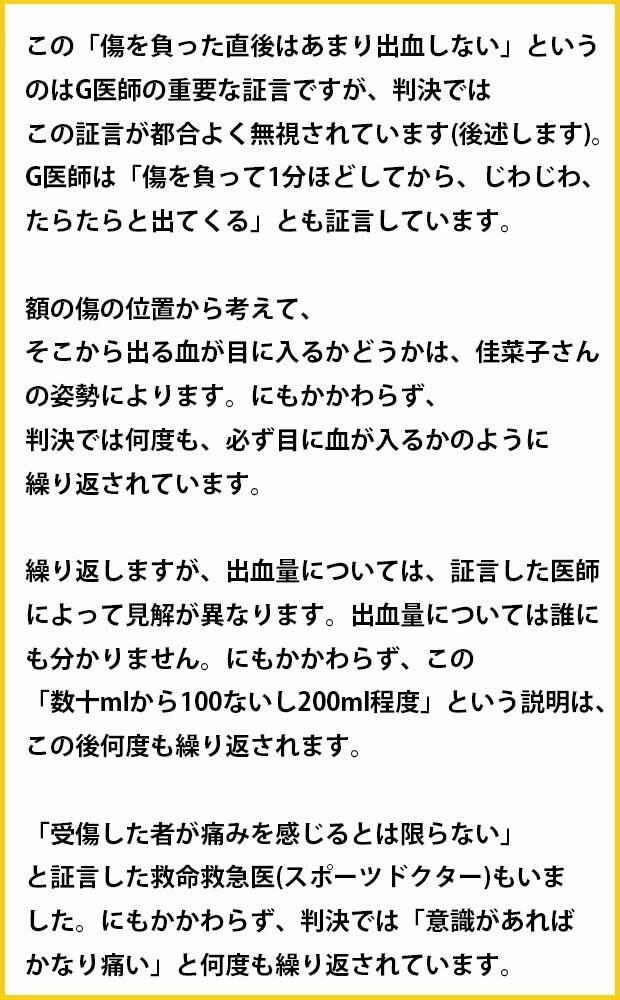

イ)原審証拠に加え、G医師の当審証言等によれば、現場の血痕の状況、本件挫裂創の状況から想定される出血量や出血の態様等について、以下の事実が認められる。

(ア)本件当日に119番通報を受けて被告人方に臨場した警察官は、階段の手すり中央部分辺りの一定の範囲に付着した血痕ようのものを撮影した(写真撮影報告書[当審弁25]添付の写真22及び23)が、その後、本件当日に行われた実況見分の時点では、上記の血痕ようのものはなくなっていた。

(イ)原判決の指摘する15か所の血痕(統合捜査報告書・原審甲102)以外にも、①6か所(血痕ようのもの採取状況報告書[当審弁29]の標識番号4、6、8、13ないし15〔階段、寝室の壁及び床の合計4か所、1階廊下の照明スイッチ、1階トイレの出入口ドア)から血痕が採取され、それらに対するDNA型鑑定の結果は、被害者のDNA型と一致する、又は被害者及び被告人の混合DNA型と矛盾しないというものであった。また、②現場で実施された血液予備検査(ロイコ・マラカイトグリーン試験)で陽性反応を示した6か所(血痕ようのもの採取状況報告書[当審弁7]の標識番号20ないし24、血痕ようのもの採取状況報告書[当審弁29]の標識番号10[階段の3か所、階段の手すり、寝室の壁及びドアノブ])から血痕ようのものが採取されたところ、そのうちの3つ(上記標識番号10、20、21)について、人血の混在に関する検査が行われ、いずれも人血の混在は確認されなかったが、それらについては、上記検査に先立つ血液予備検査(警視庁科学捜査研究所で実施されたもの)で陽性反応が認められており、そのうちの1つ(上記標識番号21)に対するDNA型鑑定の結果は、被害者及び被告人の混合DNA型と矛盾しないというものであった。

(ウ)本件挫裂創は、皮膚がざっくり開いた状態で、約3cmの創と約2.2cmの創が人字型になっている左前額部の挫裂創(左目と左眉毛の上方に、これらと平行するように位置している。)であり、深さは約0.4cm又は約0.3cmであって、骨膜近くまで達している。本件挫裂創は、静脈系の毛細血管が損傷した傷であり、本件挫裂創を負った直後は、血管が痙攣するため、余り出血しない(本件挫裂創の機序となった物体[左前額部がぶつかった階段等]に、血が余り付着していなくても不自然でない。)ものの、間もなく、たらたらと血が流れる状況になり、止血しないで立った状態でいると、血が顔の下の方に垂れていき、目尻やまぶたに掛かったり、目に入ることもあり、さらに、頬を伝って下に垂れてくると考えられる。本件挫裂創は縫合を要する傷であり、圧迫止血をして毛細血管を潰せば、出血量は比較的減少するものの、血を拭く程度では、たらたらと出血する状況は変わらない。本件挫裂創の状況から想定される出血量は、数十mlから100ないし200ml程度と考えられる。本件挫裂創を負った直後は余り痛くないが、しばらくすると、じんじん痛くなってきて、その痛みは意識があればかなり痛いものである。

本件挫裂創を負って出血している者が、頸部を圧迫された場合、かなり血が上がってくるため、本件挫裂創からの出血量は増えるし、本件挫裂創からの出血が止まっていた場合でも、その後窒息状態になった場合には、受傷直後に比べると少ないものの、再度出血することもあり得る。本件挫裂創から直接血が滴下する場合、ある程度血が溜まった状態で動き始めれば、ぼとぼと落ちるが、ずっと同じ調子で歩いているとすれば、1滴ずつぽたぽたと落ちるというように、本件挫裂創からの出血がどの程度の痕跡を現場に残すかという点については、止血の有無や仕方、被害者の体勢や行動、地面に対する傷口の向きなどによって変わってくる。

ウ)以上を踏まえて検討すると、原判決は、被告人方内の血痕の付着箇所が15か所と限定的であることを、自殺ストーリーを排斥する主要な根拠としているところ、そのような判断をする前提としては、被告人方に遺留された血痕ないし血痕ようのもののうち、被害者の血痕である可能性のあるものを全て考慮に入れる必要がある。そして、上記イの認定事実によれば、上記イ(イ)①の6か所の血痕及び同②の6か所のうち1か所から採取された血痕ようのものは、いずれも被害者の血痕であるか、その可能性が十分認められること、同②の6か所のうち5か所から採取された血痕ようのものについても、現場で実施された血液予備検査で陽性反応を示している以上、被害者の血痕である疑いを否定できないこと、最初に被告人方に臨場した警察官によって撮影された上記イ(ア)の血痕ようのものも、その後の実況見分時にはなくなっていたので、上記検査等はされていないが、被害者の血痕である疑いを否定できないことが指摘できる。そうすると、被害者のものである可能性がある、被告人方内における血痕ないし血痕ようのものの付着箇所としては、原判決が挙げる15か所以外に、更に13か所(階段及び階段手すりの合計6か所、寝室の合計4か所を含む。)を考慮すべきであったのであり、原審証拠を前提とする限り、15か所という原判決の前提に誤りはないが、上記のとおり、その前提は客観的事実に反しており、原判決は前提事実を誤っているというほかない(なお、本件挫裂創の状況から想定される出血量と、被告人方内における被害者のものである可能性がある血痕の遺留状況の整合性については、原審の公判前整理手続で問題にされておらず、原判決が挙げる15か所の根拠になったと解される統合捜査報告書[原審甲102]は、上記整合性という観点を意識して作成されていないと考えられる。)。

そして、原判決は、「被告人も被害者の後頭部がぐっしょりぬれていたと供述するように受傷時の出血量が多いはずである」と説示しているところ、どの程度の出血量を想定したのかは明らかではないが、「被害者の後頭部がぐっしょりぬれる」ような出血量という趣旨であれば、上記イ(ウ)で認定した出血量(数十mlから100ないし200ml程度)と大きく異ならないと考えることも可能である。しかし、本件挫裂創から想定される出血の態様(上記イ(ウ)によれば、被害者が立っている場合、本件挫裂創からの血が顔面を伝ってたらたら流れるが、そのうちの相当量は着衣に付着するなどして床に落ちないと考えられる上、被害者の体勢や行動等によって、どの程度の血が床に落ちるかも変わるという点も踏まえると、自殺ストーリーに基づいて、原判決が想定する被害者の行動(2階に本件ジャケットを取りに行ったり、階段の手すりに移動したり、手すりと自分の首に本件ジャケットを巻き付けたりしようとしたというもの)を前提に検討しても、どの程度の量の血が床に落ちるのかは、証拠上判然としないというほかなく、被告人方内において、被害者のものである可能性がある血痕ないし血痕ようのものが付着した箇所(原判決が挙げる15か所に13か所を加えた合計28か所)が限定的であって、本件挫裂創と整合しないということはできない。

以上のとおり、原判決は、被告人方内の被害者のものである可能性がある血痕ないし血痕ようのものが付着した箇所のうち、半分近くを考慮していない点で、前提を誤っている上、本件挫裂創の状況から想定される出血量や出血の態様等に関する十分な検討を欠いたまま、自殺ストーリーについて、被告人方内の血痕の付着箇所が合計15か所にとどまっているのは、どう考えても説明が困難である旨の本件説示をしたことは、客観的事実及び経験則等に反して不合理である。

(3)当審における事実の取調べを踏まえた自殺ストーリーの検討

そこで、当審における事実の取調べの結果を踏まえて検討すると、以下説明するとおり、自殺ストーリーを前提にした場合、被害者の遺体・着衣、現場に残っているはずの痕跡や、残っていることが自然な痕跡がなく、自殺ストーリーは客観的証拠と矛盾ないし整合しないことが明らかになったといえるから、上記(2)のとおり、自殺ストーリーを排斥する主要な根拠に関する原判決の説示は不合理で是認できないが、自殺ストーリーを排斥した原判決の判断は、結論において相当である。

1) 本件挫裂創からの出血に基づく痕跡について

(ア)自殺ストーリーを前提にすると、被害者は、本件挫裂創を負った後も、意識のある状態であり、少なくとも、階段を上ったり、階段の手すりや自分の頸部に本件ジャケットを巻くなどして、自殺に向けた行動を取ったことになり、そのような行動の中で相応の時間は、被害者の頭部が地面と垂直方向にある状態(これに近い斜めの状態を含む。以下同様)にあったと考えられる。そして、上記(2)イのとおり、本件挫裂創の状況から想定される出血量は、数十mlから100ないし200ml程度であり、止血しないで立った状態でいると、間もなく本件挫裂創からたらたらと血が流れ、顔の下の方に垂れていき、目尻やまぶたに掛かったり、目に入ることもあり、また、受傷時からしばらくした後の本件挫裂創の痛みは、意識があればかなり痛いものであることに照らすと、被害者は、本件挫裂創の部分に手を当てるなどして状況を確認したり、本件挫裂創から流れてくる血を、ティッシュペーパー、布等の物や手で拭うなどの行動を取るはずである。とりわけ、上記(2)イのとおり、本件挫裂創は、左目と左眉毛の上方に、これらと平行するように位置しているから、本件挫裂創から流れる血は、視界の妨げになったり、目にしみたりすると考えられ、被害者が血を拭うなどすることは極めて自然な行動といえる。そして、被害者が血を拭うなどしたのであれば、その際に使った物あるいは被害者の手などに痕跡が残るはずであり、通常は被害者の顔にも、血を拭うなどした痕跡が残ると考えられる。また、被害者が血を拭うなどしないことは考えにくいが、仮にそうであったとすれば、被害者の顔面に血が流れた痕跡が残ると考えられる。いずれにしても、自殺ストーリーを前提にする限り、被害者が血を拭うなどした痕跡や、本件挫裂創から血が流れた痕跡が、被害者の遺体・着衣や現場に存在しているはずであるから、以下では、このような観点から検討する。

(イ)まず、被害者の手などについて痕跡の有無を検討すると、写真出力捜査報告書(当審検5)及びJ医師の当審証言等によれば、本件当日の午前4時42分から実施された被害者の遺体の検視時に撮影された被害者の両手(手のひら、手の背部、指、指先を含む。)及び両足の写真では、血液が付着した状況や、血液が付着した痕跡は認められないこと、これに先立ち、被害者が救急搬送された際(同日午前3時18分に搬送先病院に到着)も、上記のような状況や痕跡は確認できなかったことが認められる。そして、被害者の両手及び両足を拭くなどしたことをうかがわせる証拠はないから、被害者が窒息死した時点でも、被害者の両手及び両足の状態は、上記検視時と同様の状態であったと推認できる(所論は、救急搬送時の被害者の手に目立った血痕が付着していなかったという所見は、あくまで目視によるものであり、化学的検査を経たものではないと主張するが、ここでは化学的検査を経たレベルの所見が問題となるわけではない。)。

(ウ)次に、本件挫裂創から流れる血を拭うなどした痕跡のある物の有無について検討すると、原審証拠(甲106等)によれば、被害者の死亡時の着衣は、パジャマ上衣(半袖)、パジャマズボン、ブラトップ、パンツであり、パジャマ上衣を除き、目立った血痕ようのものは付着していないこと、パジャマ上衣(血を拭うなどする際に使用したとは考えられない背面を除く。)には、①左首元から左肩付近にかけての部分、②左胸付近及び③みぞおち付近に血痕ようのものが付着していること(②及び③の部分への付着は少量)が認められる。そして、②及び③の部分に付着した血痕ようのものは少量であり、血を拭うなどした痕跡とは考えられないし、①の部分と顔との位置関係に照らすと、①の部分で顔を拭うなどするのは困難と考えられるから、パジャマ上衣で血を拭うなどしたという疑いは認められない。

また、所論は、被害者が本件ジャケットで本件挫裂創を押さえた可能性を指摘するところ、原審証拠(甲107等)によれば、本件ジャケットには、被害者のものである可能性がある血痕ようのものが、5か所にわたって付着しているが、いずれの箇所から採取した血痕ようのものも少量であることが認められるから、被害者が本件ジャケットで本件挫裂創を押さえたり、血を拭うなどしたという疑いは認められない(なお、本件ジャケットの前身頃の下端部分から採取した血痕ようのものの付着箇所は、他の箇所よりも面積が若干広いことが認められるが、その部分で血を拭うなどしたとすると、その位置からして、被害者の手にも血が付くと考えられるし、本件挫裂創の状況から想定される出血の態様等からすると、本件挫裂創や目の周辺を含む相応の範囲に血が付着していたと考えられるから、前身頃の下端部分への血痕ようのものの付着量は少なすぎると考えられるほか、仮に、被害者が本件ジャケットで血を拭うなどしたとすると、本件ジャケットの相応の範囲に血が付着したと考えられるところ、被害者は、そのような本件ジャケットを自分の頸部と階段手すりの留め具に巻き付けるなどして、自殺を図ったことになるから、このような過程で、被害者の手や首に血が全く付着しないという事態は想定し難く、被害者の遺体の検視時に撮影された写真[当審検5及び弁1に添付]を見ても、手や首に血が付着した痕跡は認められない。)。

さらに、原審証拠(甲107等)によれば、被告人方から押収されたタオル及び軍手に被害者の血液が付着していることが認められるが、被告人の供述によれば、タオルは被告人が取りに行って、被害者の顔の左半分、階段の手すりやへり、血だまりを拭いたものであり、軍手は寝室にあったもので、被告人が階段や被害者の血を拭いた際に着用したというのであり、原審証拠を検討しても、上記のタオルや軍手に被害者の血液が付着している理由は被害者が血を拭うなどしたためではないという限度では、この供述の信用性に疑問を差し挟むような事情は認められない(原審の公判前整理手続において、本件挫裂創を負った時点で、被害者が意識を喪失していたか否かに争いがあったことを踏まえると、仮に被害者が上記のタオルや軍手で血を拭うなどした痕跡があったのであれば、被告人が供述しているはずである。)から、上記のタオルや軍手は、被害者が血を拭うなどした際に使用したものとは認められない。

そのほかに証拠を検討しても、被害者が血を拭うなどする際に使用した可能性のある物は見当たらない。

(エ)さらに、被害者の顔の前面について痕跡の有無を検討すると、被害者の遺体の検視時に撮影された本件挫裂創の写真(写真出力捜査報告書[当審検5]添付の写真3及びその拡大写真)によれば、上記検視の時点において、本件挫裂創の周囲には血が付着した跡のようなものが残っているが、それを除いた額の部分(被害者の顔が地面と垂直方向の状態であった場合に本件挫裂創から血が流れていくと推測される部分〔本件挫裂創から左眉毛や左目の方向への部分の一部」を含む。)には、血液の付着はなく、血が流れたような痕跡も、血を拭いたような痕跡もないことが認められる。上記写真には被害者の額の一部しか写っていないものの、救急搬送時に撮影された被害者の顔の写真(聴取結果報告書[当審検6]添付の診療記録に添付されている。)を見ても、救急搬送の時点においても、血液が付着している状況はうかがわれず、本件挫裂創からの血が流れたような痕跡も、血を拭いたような痕跡も見当たらないことが認められる。

この点について、被告人は、原審公判で、被害者の顔の左半分に付いていた血をタオルで拭いたと供述しているところ、その供述を前提に検討すると、本件挫裂創の状況から想定される出血量や出血の態様等に照らすと、自殺ストーリーを前提とする限り、顔(前面の左半分)の相応の範囲(眉毛やまつ毛、目尻等を含む。)に血が付着すると考えられるから、血が流れたような痕跡も、血を拭いたような痕跡も全く見当たらないほどきれいな状態にまで拭き取ることは、困難であると考えられる(タオルで顔に付いた血を拭いた場合、眉毛やまつ毛、目尻等も含めれば、少なくとも、血を拭いたような何らかの痕跡が残ると考えられる。)。そうすると、被害者の顔に付いていた血をタオルで拭いたという被告人の供述によっても、被害者の遺体の検視及びそれに先立つ救急搬送の時点において、被害者の顔に、本件挫裂創から血が流れたような痕跡も、血を拭いたような痕跡も見当たらないことを合理的に説明することはできない。

(オ)以上検討したとおり、①被害者の両手には血液の付着がなく、血液が付着した痕跡もないこと、②本件挫裂創から流れる血を拭うなどした際に使用した可能性のある物が見当たらないこと、③本件挫裂創の周囲を除く被害者の顔の前面には、(被害者の遺体の検視時及び救急搬送時において)血液が付着している状況がうかがわれず、本件挫裂創からの血が流れたような痕跡も、血を拭いたような痕跡も見当たらないことが認められる。そして、自殺ストーリーを前提にすると、本件挫裂創から流れる血を拭うなどという被害者の極めて自然な行動に伴い、被害者の遺体(手・顔)や、血を拭うなどした際に使用した可能性のある物という形で現場に残っているはずの痕跡がないばかりか、被害者が血を拭うなどしていないという考えにくい状況を前提にした場合でも、被害者の顔に残っているはずの痕跡がないことになるから、自殺ストーリーは客観的な証拠と矛盾するというほかない。

更に検討すると、上記①及び②の事実から、④被害者が本件挫裂創を負った後も血を拭うなどしたことはないことが推認できる。また、上記のとおり、本件挫裂創から流れる血を拭うなどという被害者の極めて自然な行動に伴い、被害者の遺体(手、顔)や現場に残っているはずの痕跡がないことが不自然・不合理であることは、自殺ストーリーを前提にした場合のみならず、本件挫裂創を負った被害者が意識のある状態であったとした場合にも当てはまるのであり、このような状況を合理的に説明しようとすれば、検察官も主張するとおり、⑤被害者は、本件挫裂創を負った時点で意識を消失しており、意識を回復することなく死亡するに至ったと推認することが合理的である。そして、上記④及び⑤の事実は、被告人が被害者の頸部を圧迫し、窒息の第2期後半の状態を経て窒息死させたという本件推認を強く支えるということができる。

2) 階段上で被害者が窒息死した場合の本件挫裂創からの出血の痕跡について

(ア)上記(2)イ(ウ)のとおり、本件挫裂創を負って出血している者が、頸部を圧迫された場合、かなり血が上がってくるため、本件挫裂創からの出血量は増えるし、止血していた場合も、その後窒息状態になれば、受傷直後に比べると少ないが、本件挫裂創から再度出血することがあり得ることが認められる。そして、G医師の当審証言によれば、本件挫裂創は止血できているようには見えない傷であり、血が出たまま死亡したと推察するというのであり、同医師及びH医師の各原審証言によれば、窒息の過程で、血液が首から上に集中する状態が生じ、一過性に血圧が非常に高くなること、被害者の遺体には顔面の鬱血及び溢血点の所見があったことが認められることも併せると、いったんは止血をしたとしても、階段上で窒息死に至る過程で、本件挫裂創から再度出血し、その量も少量ではなく、相応の出血量であったと推認することが合理的である。いずれにしても、自殺ストーリーを前提とすると、窒息死に至る過程で、本件挫裂創から相応の量の出血があったと考えられ、その痕跡が被害者の遺体・着衣や現場に残っているはずであるから、以下では、このような観点から検討する。

(イ)まず、現場の痕跡の有無について検討すると、被告人の供述によれば、被害者が首を吊っていた際の体勢は明らかではないものの、本件ジャケットが巻かれていたのは、階段の手すりの下から2番目の留め具(階段の3段目に相当する位置[統合捜査報告書・原審甲102])であり、階段の上から見ると、被害者の背中が被告人の方を向いており、顔は下を向いていたというのであり、そのような状態であれば、基本的には、本件挫裂創から血が滴下すると考えられ(仮に、被害者の顔が地面と垂直方向にある状態又は上を向いた状態になっていた場合には、本件挫裂創から顔を伝うなどして滴下すると考えられる。)、被害者の体勢や血の滴下の仕方等によって異なってくると考えられるものの、滴下した血は、階段上に付着したり、被害者の着衣に付着したりすると考えられる。

そして、本件ジャケットが巻かれていたという位置に照らすと、本件挫裂創から流れ出た血が階段上に付着するとすれば、その位置は3段目より下の階段上で、手すり側に近い場所と考えられるところ、原審証拠及び当審の事実取調べの結果によれば、これに該当する血痕は、被害者の血痕が付着していた階段の1段目(中央付近)及び3段目(中央より手すり側)の各1か所しかなく、いずれも少量であることが認められる。しかし、上記でのとおり、自殺ストーリーを前提にすると、本件挫裂創から相応の量の出血があったはずであるから、本件挫裂創から直接滴下したにせよ、顔を伝って滴下したにせよ、少量の血痕が付着した階段の1段目と3段目2か所しか痕跡がないというのは、本件挫裂創の状況から想定される出血量や出血の態様等が明らかでないことを考慮しても、相当に不自然といわざるを得ない。

なお、本件挫裂創から顔を伝って滴下したとすると、その痕跡が被害者の顔に見当たらないことと整合しないことは、既に説示したとおりである。

(ウ)次に、被害者の着衣について痕跡の有無を検討すると、上記ア(ウ)のとおり、パジャマズボンには目立った血痕ようのものの付着がなく、パジャマ上衣(背面を除く。)の①左首元から左肩付近にかけての部分、②左胸付近及び③みぞおち付近に血痕ようのものが付着している(②及び③の部分への付着は少量)ところ、上記(イ)のとおり、基本的には、本件挫裂創から血が滴下したと考えられるから、①については、その位置からして、本件挫裂創から滴下した血が付着したものとは考え難いし、②及び③については、相応の量の出血という事実と整合しない。このように自殺ストーリーを前提にすると、被害者の着衣に本件挫裂創からの出血に整合する痕跡がなく、本件挫裂創から想定される出血量や出血の態様等が明らかでないことを考慮しても、不自然といわざるを得ない。

(エ)以上のとおり、自殺ストーリーを前提にすると、被害者が首を吊っていた際の本件挫裂創からの出血について、残っていることが自然な痕跡がなく、他方で、被害者の遺体(顔)・着衣及び現場(階段上)に残された痕跡と整合しないというほかない。このような事実は、本件挫裂創の状況から想定される出血量や出血の態様など、不確定要素があることを踏まえても、上記アの検討と相まって、自殺ストーリーを否定する一方で、本件推認を支える十分な論拠になるものである。

3) 小括

自殺ストーリーを前提として、①本件挫裂創からの出血に関する痕跡、②階段上で被害者が窒息死した場合の本件挫裂創からの出血に関する痕跡について検討したところ、①については、被害者の遺体(手・顔)や、血を拭うなどした際に使用した可能性のある物という形で現場に残っているはずの痕跡がなく、客観的な証拠と矛盾し、②については、被害者の遺体(顔)・着衣及び現場(階段上)に残された痕跡と整合しないという状況にある。加えて、原判決が指摘するとおり(上記第2の2(2)イ)、③被告人が供述する被害者が首を吊ったという階段上に被害者の尿斑の付着が認められないこと、④階段手すりの留め具から本件ジャケットの繊維が検出されていないことも指摘できる。しかも、③については、後記(6)イ(ア)のとおり、当審における事実取調べの結果、救急搬送時の被害者の膀胱に少量の尿が残っていたことが明らかとなり、⑤自殺ストーリーを前提にすると、階段上に尿斑の付着が認められないことの不自然さが一層明らかになるとともに、被害者の着衣の尿斑の付着状況とも整合しないことも明らかとなっている。

そして、①ないし⑤の事情(③及び⑤の事情は実質的には同じ趣旨のもの)については、それぞれの事情に対して反対事実の存在可能性を否定できない点があるとしても、自殺ストーリーを前提にした場合には、①ないし⑤の事情が重なって存在することを合理的に説明できないというべきであり、自殺ストーリーに現実的な可能性があるとはいえない。自殺ストーリーは、本件殺人の事実に合理的な疑いを差し挟むものとはいえないというべきであり、自殺ストーリーを排斥した原判決の判断は、結論において相当である。

4) 上記3の検討を論難する所論について

ア)所論は、①自殺の直前に受傷した可能性もあり、そうであれば、必ずしも手で押さえることを考えるわけではないから、活動期に受傷したら本件挫裂創を手で押さえるはずであるなどとはいえない、②受傷した者が痛みを感じるとは限らないから、被害者が本件挫裂創を触るはずであるとはいえない、③本件挫裂創を手で押さえたとしても、その後に被害者が手を洗った可能性は十分にあると主張する。

しかし、①については、上記(2)イで認定した、本件挫裂創の状況から想定される出血量、出血の態様、受傷による痛み(とりわけ、本件挫裂創から流れる血は、拭うなどしなければ、視界の妨げになったり目にしみたりすると考えられる。)からすると、自殺の直前に受傷したとしても、自殺に向けた行動を取る中で、本件挫裂創の状況を確認したり、血を拭うなどすることが全くないとは考え難いから、所論は採用できない。

②については、本件挫裂創について、意識があればかなり痛いというG医師の当審証言に反する上、痛みの点を措くとしても、被害者が自殺に向けた行動を取る中で、本件挫裂創から流れる血は、視界の妨げになったり目にしみたりすると考えられるから、所論は採用できない。

③については、自殺に向けた行動を取っている者が、本件挫裂創を押さえるなどして手に血が付着したからといって、洗面台まで行って手を洗うというのは、些か不自然との感を免れないし、手を洗った後も本件挫裂創からの出血や痛みがなくなるわけではないと考えられるから、所論は採用できない。

イ)所論は、被害者は、本件挫裂創を受傷した際に脳震盪等を起こして気絶し、しばらくの間意識を失うことも考えられ、その間に血が流れて止まり、意識を取り戻したときには出血がないという可能性もあるから、血が止まっていたために手で触らない可能性もあると主張する。

しかし、仮にいったん血が止まったとしても、それまでに本件挫裂創から流れた相応の量の血が顔や髪の毛等に付着していたと考えられ、意識を回復すれば、それ自体が気になって手で触ることも考えられるし、意識があれば本件挫裂創はかなり痛いのであるから、意識を回復した後も、相応の痛みを感じることは十分に考えられることも併せると、被害者が、自殺に向けた行動を取る中で、本件挫裂創の状況を確認したり、顔等に付着した血を拭うなどしていないことが、本件挫裂創を負った後も意識があった場合ほどではないにせよ、不自然であることに変わりはない。

補足的に被害者が意識喪失した際に仰向けの状態であり、本件挫裂創から頭頂部やこめかみ等の頭髪のある方にだけ血が流れ、被害者の顔の前面に血が付着しなかった可能性について検討すると、原審証拠によれば、119番通報を受けて警察官が被告人に臨場した際、1階の階段下(統合捜査報告書[原審甲102]の図面3の1地点付近。階段と玄関のたたきの中間よりも階段寄りであるが、階段からは少し離れている。)に血だまりがあったことが認められ、被害者の創傷の状況等に照らすと、この血だまりは本件挫裂創によって生じたと推認することが合理的であるから、被害者が意識を喪失した際、この血だまりの付近に被害者の頭部が位置していたと推認できる。本件挫裂創の形成機序は明らかではないが、所論によれば、被害者は本件挫裂創を負うとほぼ同時に意識を失ったことになるから、階段下の床面に左前額部をぶつけたことによる場合(首に巻いていた本件ジャケットが解け、階段から落ちて階段下の床面に左前額部をぶつけた場合を含む。)や、階段を上る際に、階段に左前額部をぶつけたことによる場合は、被害者が階段下の血だまり付近に頭部が位置する状態で、仰向けになる状況は想定し難い。また、階段を下りる際は、つまずいたり滑ったりしても、通常は臀部や腰を階段にぶつけると考えられるし、仮に前のめりに倒れたとすると、階段上に左前額部をぶつけた後、身体が半回転するなどして、仰向けの状態になったことになるところ、上記のとおりの血だまりがあった位置からすると、相当の勢いで階段から転がり落ちないと、上記のような仰向けの状態になるとは考えられないが、G医師の原審証言(証言の一部となっている証人尋問調書添付の「証人尋問スライド」を含む。)により認められる被害者の全身の創傷の部位・程度は、相当の勢いで階段から転がり落ちたことと整合しない(特に、背中、両腕及び両足に皮下出血や打撲等が認められない点)から、結局、被害者が血だまり付近に頭を置いて仰向けの状態になる状況は想定し難い。以上によれば、被害者が本件挫裂創を負うとほぼ同時に意識喪失した際に仰向けの状態であったため、本件挫裂創から流れた血が被害者の顔に付着しなかったという状況は想定し難いというべきである。

そして、所論を前提としても、上記(3)で説示したとおり、被害者が階段上で窒息死した場合、その過程で想定される本件挫裂創からの出血の状況は、被害者の遺体(顔)・着衣及び現場(階段上)の状況と整合しないことや、階段上に尿斑が付着していないことが不自然という評価が妥当することも併せ考えると、所論を踏まえても、自殺ストーリーを排斥した上記(3)の判断は左右されないし、本件推認にも疑問は生じない。

5) 本件挫裂創に関連する所論について

ア)当審における事実取調べ実施前のものであるが、所論は、被害者が寝室内で窒息の第2期後半の状態を経たという原判決の認定について、寝室内に目立った血痕がなく、寝室内での失禁後に本件挫裂創が生じたことは動かし難い事実であり、G医師及びI医師の各原審証言は、本件挫裂創が活動時に生じたものであるという趣旨と解されることに照らすと、寝室内での失禁は頸部圧迫による窒息の第2期後半とは別の原因で生じたことになり、原判決の論理を根本から覆すから、被告人が被害者を殺害したのではないことの明白な証拠となると主張する。

しかし、所論は、「活動時」を意識のある状態という前提で主張を展開していると解されるところ、これはG医師及びI医師の各原審証言を正解しないものである。すなわち、G医師の原審証言は、本件挫裂創は、意識がないところで落ちたとか、無理やり意に反して落とされたという方がむしろ考えやすいというものであり、また、I医師の原審証言は、本件挫裂創について、前方に倒れる場合は、意識があれば防御姿勢をとるので、これほど強い打撲にならないことの方が多く、意識を喪失してぶつけた時に生じることが多いと思うというものであって、両医師ともに、意識を喪失していた可能性を示唆する証言をしているから、両医師の各原審証言から、被害者が意識のある状態であったと解することはできない。そして、上記(3)のとおり、被害者は、本件挫裂創を負った時点で、意識を消失していたと推認できるから、所論の前提は採用できない。以上によれば、所論のように原判決の論理が破綻しているなどとはいえない。

イ)所論は、当審における事実取調べの結果、本件挫裂創が活動時に生じたことがより一層明らかとなり、そのことによって被告人の犯行が不可能であり、検察官の主張が全く成り立たないことが明らかになったと主張する。すなわち、検察官の主張を前提にすると、被害者を寝室で第2期後半まで窒息させ、第2期後半の間に本件挫裂創を階段等で負わせなければならないが、第2期は最長で2分であるところ、被害者が失禁した後、第2期後半の血圧が上がった状態で、窒息行為をやめてすぐさま本件挫裂創を負わせることは、不可能であると主張する。

そこで検討すると、所論は、G医師の当審証言(その骨子は、「本件挫裂創の皮膚の下にそれなりの出血があったので、心臓がそれなりに活発に動いている時期にできた傷でないと、あそこまで皮下出血ができないのではないかと考える。第2期までであれば、このような皮下出血が起きてもおかしくない。」というもの)を、根拠としており、確かに、被害者の失禁も本件挫裂創も第2期後半に生じたものであるとすると、不可能といえるかはともかく、時間的には相当に制約されることになる。しかし、G医師は、本件挫裂創が生じた時期について、当審証言のほかにも、原審証言及び聴取結果報告書(当審検2[不同意部分を除く。])でも説明しているところ、原審公判では、皮下にそれなりの出血があるので、血圧はそれなりにあった状況で形成されたと考えるべきであり、脳死状態に至る前に形成されたという方が説明はつきやすいと証言し、上記聴取結果報告書において、窒息の第2期(呼吸困難及び痙攣期)から第3期(呼吸停止期)にかけて出血した可能性があり、第2期から第3期にかけて、呼吸が弱まるにつれて、高まった血圧が徐々に下がっていくものの、第3期の途中までは、それなりの血圧が残っている時期もあるので可能性はある旨説明している上、当審証言でも、第2期と第3期は脳の機能の変化によるものであり、血液が出る、出ないは心拍動の変化なので、図(H医師の原審証人尋問調書に添付された「窒息の経過と症状」と題する図)はかなり明確に分けられているが、こんなに明確なものでは本来ない旨説明していることも併せると、この点に関するG医師の説明としては、本件挫裂創が生じた時期は、心臓機能が維持されている時期であり、典型的には心臓機能が十全な第2期であるという趣旨に理解すべきであり、呼吸が停止する第3期であっても、それなりの血圧が残っている時期もあるし、個体によっては心臓機能が維持される場合もあり得るから、その時期に生じた可能性まで否定する趣旨ではないと理解することが相当である。

このような理解を前提として、上記の図によれば、個体差はあるものの、第3期は典型的には1分程度と解されることを考慮すると、被告人が、寝室内で被害者を窒息させて失禁させた後、被害者を階段付近まで運び、被害者に本件挫裂創を負わせることが不可能とはいえない。

6) 尿斑に関する所論について

ア)所論は、法医学的知見によれば、寝室内で被害者が一時的失神によって失禁した可能性があるのに、原判決が、寝室内の尿斑を根拠として、被告人が寝室内で被害者の頭部を圧迫し、窒息死させたと推認したことは、法医学的知見に反し、一方的な推論であると主張する。

確かに、所論のいうように、I医師の原審証言によれば、失神している時間の長さと失禁の量とは直接関係がなく、失神により失禁する尿量は、膀胱内に蓄積している尿の量により、これが多量である場合には失神すると同時に多量に失禁することがあると認められ(常識に照らして合理的な内容であり、その信用性を疑うべき事情は見当たらない。)、また、G医師、I医師及びH医師は、原審公判で、いずれも、一時的失神の場合に短時間で意識が回復する可能性がある旨証言していることからすれば、原判決が、所論と同旨の原審弁護人の主張①(上記第2の2(1)を相当に不自然とする理由として、動静脈の圧迫で、それほど多くの尿が出るとは考えにくいし、それほど尿が出るまで絞めながら、短時間で意識が回復するというのも不自然な感を否めない旨説示したことは、上記の医学的知見に反しており、不合理である。

しかし、所論のいう被害者の一時的失神による失禁の可能性は、自殺ストーリーを前提とした主張であるところ、上記(3)のとおり、被害者が階段上で首を吊ったという自殺ストーリーの核心部分が否定される以上、これと密接に関連する、寝室内の尿斑の原因に関する被告人の供述部分(うつぶせの被害者の首に右腕を回すなどして、被害者の頭を押さえたというもの)も信用できないというべきであるから、所論は前提を欠き、寝室内において、被害者の一時的失神の原因となる行為があったという現実的な可能性は認められない。

イ)もっとも、原判決が、寝室内の尿斑を本件推認の根拠としていることを踏まえ、上記アの所論について、本件推認を妨げる事情の有無という観点から、必要な限度で検討する。

(ア)所論は、当審における事実取調べの結果、被害者の救急搬送時に薬物反応検査のために導尿が行われ、10ないし20mlの尿が採取されたことが認められるところ、このことは寝室内の尿斑が被害者から排出された全量の尿の痕跡でないことを示しており、上記尿斑は、必ずしも被害者が第2期後半を経たことを意味しないと主張する。

確かに、所論が指摘するとおり、救急搬送時の被害者の膀胱には10ないし20mlの尿が残っていたことが認められるから、原判決の前提にはやや不正確な点があるが、膀胱に残っていた尿は少量であり、解剖時の膀胱はほぼ空であったという評価ができるから、膀胱が空であったという原判決の評価と大きく異なる状態であったわけではないし、寝室内に窒息の第2期後半の状態の際に生じることがあるとされている痕跡が2つそろっている一方で、それ以外に第2期後半の状態を経過したことうかがわせる痕跡が見当たらないという原判決の判断も左右されないから、所論のいう点を踏まえても、本件推認に疑問は生じない。

かえって、解剖時に被害者の膀胱に少量の尿が残っていた事実は、自殺ストーリーとは整合しない事実といえる。すなわち、本件ジャケットを頸部と階段手すりの留め具に巻いて首を吊ったという態様を前提にすると、被害者の膀胱は尿道より上に位置すると考えられ、被害者は第2期後半の状態を経て窒息死するのであるから、第2期後半の状態に至った時点で、少量とはいえ、膀胱内の尿が失禁により排出されるのが自然であり、原判決も指摘する、階段上に尿斑の付着が認められなかったことの不自然さが一層明らかになったというべきである。また、上記のような態様であったとすると、尿失禁した場合に、被害者の着用していたパジャマズボン及びパンツの前面にしか尿斑が付着していないこととも整合しないというべきである。

なお、G医師の原審証言は、首が絞まって失禁する場合、必ずしも尿が全量出切るとは限らず、引力の掛からないような体位や体の位置であれば、膀胱が収縮するような原因がなければ尿が全量出るとは限らないとしているところ、寝室内で尿失禁をした際の被害者の体勢はうつ伏せであったと認められることに照らすと、その体勢によっては、膀胱と尿道とが上下の位置関係にならない(水平に近い位置関係になる)ことも十分に考えられるから、この時点で尿が全で排出されたとは想定し難いという原判決の説示が、不合理とはいえないし、そのことが、被害者が寝室内で第2期後半を経たことと矛盾するものではない。

(イ)所論は、寝室内での失禁の量は相当程度あったと思われるという原判決の推定について、本件マットレスや本体カバーに付着した尿斑の範囲から尿量を推測するのは無理があり、尿量が相当程度多量であるとする根拠はないと主張する。

しかし、原判決の推定した尿量は「相当程度」であり、「相当程度多量」と推定しているわけではない上、統合捜査報告書(原審甲106)によれば、被害者着用の①パンツ、②パジャマズボン、③本件マットレス及び④本件カバーの相応の範囲に尿斑が付着している状況(縦横の最大の長さは、①が約15cm・約21cm、②が31cm程度・約23cm、③が約19cm・約20cmで楕円形ようの形状、④が約18cm・約25cmで楕円形ようの形状)が認められることに照らすと、原判決は、失禁した尿量の数値を示すことはできないものの、上記の状況に照らして、微量ないし少量ではないという趣旨で、相当程度の量と推認したものと解されるのであり、このような判断が不合理とはいえない。

(ウ)所論は、原判決が、被告人において被害者が首を吊っていたと供述する階段上に尿斑が認められないと指摘したことについて、①尿斑検査は階段の幅の半分しか行っていないことや、②捜査官、被告人及び被告人の子らが階段を上下することにより、尿斑が失われた可能性があるなどと主張する。

しかし、①については、原審証拠によれば、階段の横幅は77cmであり、本件ジャケットが巻かれていたとされる階段の手すりの留め具は、これに相当する階段の3段目の床面から74cmの高さにあること、本件ジャケットの総丈は約69cm、袖丈は約57cmであることが認められるところ、被告人の供述によっても、被害者が首を吊ったとされる際の体勢は明らかではないものの、本件ジャケットを上記留め具に巻いて首を吊っていたという態様に、重力等を考慮すれば、自殺ストーリーを前提とする限り、階段上の手すり側と反対側に尿斑が付着する可能性は相当に小さいというべきであり、また、②については、原判決も指摘するとおり、検証が開始されている8月10日(本件の翌日)の時点で、階段はビニールシートにより養生されており、養生がされる前に痕跡が全て失われるとは考えにくいことに照らすと、所論の指摘を踏まえても、本件推認を妨げる事情があるとはいえない。

7) 唾液混じりの血痕に関する所論について

原判決は、唾液混じりの血痕を本件推認の根拠の一つとした上で、鼻血や表皮剥脱部分の出血が混じった可能性をいう原審弁護人の主張①について、①寝室に通常の鼻血に見られるような出血の痕跡はなく、鼻血と唾液が混じり合って血痕が残る場合としては、何らかの原因で鼻の奥で出血したために鼻孔側から出てこなかったことが考えられるが、日常的にあまり経験しない状況であること、②被害者の顔面の表皮剥脱部分の出血が唾液と混ざった可能性については、表皮剥脱から想定される程度の出血量で、本件マットレスまで唾液混じりの血痕が染み込んだ状態になることは通常考え難い上、3か所全てで血液と唾液が混じり合う可能性も相当低いことなどから、相当に不自然ではあるがあり得ないとまではいえないと説示した。これに対し、所論は、①唾液混じりの血痕は、唾液と血液の反応が出たにすぎず、軽微な鼻の奥の鼻血が唾液に混ざったり、口唇部や顎付近の皮下出血等により反応した可能性がある、②G医師は、当審公判で、歯磨きなど口の中の粘膜に微細な出血はあり得るとして、そうした微細な出血であれば解剖時には分からないと証言しているから、寝室内の唾液混じりの血痕を窒息死の根拠とするのは誤りであると主張する。

そこで検討すると、原審証拠にG医師の当審証言等を併せると、被害者の解剖時において、鼻の周辺には鼻血が生じたことをうかがわせるような打撃の痕跡はなかったほか、口唇部に出血するような損傷はなく、口腔内に出血を伴う損傷は確認できなかったこと、鼻に付着する赤褐色の粘液は、心臓マッサージに伴う肺挫傷に起因するものであること、どの程度意識的に確認したかという問題はあるが、G医師は、少なくとも鼻及び口(口唇部・口腔内を含む。)に目立った出血の痕跡を確認していないことが認められる。確かに、所論のいうように、G医師の当審証言によれば、歯磨きにより粘膜や歯茎から出血した可能性や、何らかの理由で鼻の粘膜から出血した可能性は否定できないものの、上記認定事実も併せ考えると、所論のいう機序で出血した場合でも、その出血量は微量ないし少量であると解されるのであり、これは、本件マットレス及び本件カバーへの血痕ようのものの付着状況(統合捜査報告書[甲106]添付の写真14ないし19。K警察官の原審証言等によれば、微量ないし少量の血液が付着した痕跡というには若干面積が広い。)とは、やや整合的ではない。所論は、I医師の原審証言に依拠して、鼻の奥の方の出血の場合、意外と後ろに回って前に出てこないこともあることを指摘するが、G医師の当審証言によれば、うつ伏せの場合には鼻腔内の血は前(鼻腔)から外に出るというのであり(うつ伏せの場合、鼻腔と口腔とが水平に近い位置関係になるから、合理的な内容である。)、被害者が本件マットレス上でうつ伏せの状態であったと認められることに照らすと、鼻腔内の血が口腔内に行き、唾液と混じって本件マットレス等に付着した可能性は小さいというべきである。そうすると、鼻の奥の方の出血も鼻孔から外に出る可能性が高いことになり、その場合は、口から出る唾液とは位置がずれることになるため、原判決が指摘するとおり、唾液混じりの血痕が発見された3か所全てで血液と唾液が混ざり合う可能性も相当低いというべきである。以上によれば、寝室内の唾液混じりの血痕を、被害者が寝室で第2期後半の状態を経て窒息死の根拠の一つとした原判決の判断が不合理とはいえない。

8) その他の所論について

ア)所論は、当審における事実取調べの結果も踏まえ、原判決が、自殺ストーリーを排斥する根拠の一つとして、階段の手すりに本件ジャケットの繊維が付着していないと説示したことを論難する。

しかし、自殺ストーリーには現実的な可能性がないとするに当たって、所論が論難する点(上記(3)ウにおける④)は大きな比重を占めるものではなく、これを除いた事情(同①ないし③及び⑤)からでも、自殺ストーリーには現実的な可能性がないといえるから、所論はこの点の判断を左右するものではない。

イ)所論は、被害者の下顎に近い頸部に存在する広範な擦過傷(以下「本件擦過傷」という。)は、自殺ストーリーからは自殺の際に本件ジャケットが擦れるなどして生じたという説明が可能であるが、他殺を前提にすると説明が困難であると主張する。

そこで検討すると、所論は、本件擦過傷の機序に関するI医師の原審証言(表面が少しざらついたようなもの[本件ジャケットでも矛盾はない]でこすったときに生じるというもの)を根拠としていると考えられるところ、被告人が本件ジャケットを着用した状態で、被害者の頸部を圧迫したとすれば、本件擦過傷を生じた理由を説明することが可能である。被告人は、原審公判で、帰宅直後には2階の階段とリビングを分ける柵に本件ジャケットを掛けたと供述するが、被告人の供述する。自殺ストーリーが信用できない以上、この供述部分の信用性にも疑問の余地があり、本件ジャケットに被害者のものである可能性のある血痕ようのものが付着している状況に照らすと、被告人が被害者の頸部を圧迫した際に本件ジャケットを着用していた可能性は十分にあるというべきである。なお、I医師の原審証言及び統合捜査報告書(原審甲105)等によれば、被告人の両腕に爪で引っかいたり、爪がぶつかったりしてできたような傷が複数あることが認められるが、統合捜査報告書(原審甲107)によれば、本件ジャケットの素材はポロシャツ等に使用される薄手のジャージ素材(綿60%、ポリエステル40%)であることが認められ、被害者が頸部圧迫から逃れようと強く抵抗したと考えられることに照らすと、被告人の両腕に傷があることは、被告人が本件ジャケットを着用していたことと矛盾するものではない。

また、G医師の原審証言によれば、本件擦過傷は、鈍体の打撃圧迫や擦過により生じたと考えられるほか、比較的平滑な面状の滑らかなもの(例えば床や机の上の平らな部分)が当たるなどして生じたと考えられる。そして、H医師の原審証言によれば、本件擦過傷について、皮下出血がほとんどないから、死戦期(同医師は窒息の第3期という趣旨で用いている。)以降の傷と考えて矛盾しないというのであるから、いくつかの態様が考えられるが、例えば、被害者が寝室内で頸部圧迫により第2期後半の状態に至った後、本件擦過傷が生じている部分を床に接するようにして、被害者を引きずって寝室から階段下まで移動させた結果、本件擦過傷が生じたということも考えられる。

いずれにしても、被告人が供述する自殺ストーリーが信用できない状況において、被害者に対する本件殺人の実行行為以外の暴行の有無を含めた被告人の行動、被害者の動静等について、解明できない点が残ることはやむを得ないところであり、本件擦過傷の形成機序を確定的に説明することは困難であるものの、そうであるからといって本件推認が揺らぐものではない。

ウ)所論は、寝室で窒息させてから階段上に運び、本件挫裂創を負わせるためには、廊下を通って被害者を引きずらなければならないところ、その痕跡も一切ないと主張する。

しかし、上記イのとおり、本件擦過傷は、被害者を引きずった痕跡と考えても矛盾のないものであり、被害者を引きずった痕跡が一切ないとはいえない。また、原審証拠によれば、被告人は身長168cm、体重56.7kg、被害者は身長163cm、体重51.6kgであることが認められるところ、被告人が、被害者を背中が床に接するなどした状態で引きずったことも考えられ、そうであるとすると、上記イのとおり、現場や被害者の着衣に被害者を引きずった痕跡がなくても不自然とはいえない。

エ)所論は、被告人による他殺とした場合に合理的な説明等が困難であるとして、①被告人が被害者を殺害したとする場合、階段上、階段の手すりやへりに被害者の血痕が付着することは考えられない、②本件ジャケットに被害者の血痕が付着していることが説明できない、③被害者の頸部の索状痕ようの痕跡(検視調書[当審弁1]添付の写真4及び6)は、自殺ストーリーを裏付けるものであり、他殺を前提にすると説明が困難であると主張する。

しかし、上記イで説示したとおり、被告人が供述する自殺ストーリーが信用できない状況において、被告人の行動、被害者の動静等について、解明できない点が残ることはやむを得ないところであり、そうであるからといって、本件推認が揺らぐものではない。そして、①については、被告人が階段下の血だまりなどをタオルで拭いた後、血の付いた手で階段の手すりやへりを触ったり、被告人がタオルを持って移動した際に、タオルに染みた血が階段上に滴下したりしたことなどが考えられ、②については、上記イのとおり、被告人が本件ジャケットを着用した状態で、被害者の頸部を圧迫したことも考えられ、いずれにしても、本件推認に疑問を生じさせるものとはいえない。また、③については、所論のいう頸部の索状痕ようの痕跡について、G医師は、原審公判で、細い索状物が当たった痕跡はなく、幅広で、表面が柔らかかったり、滑らかなもので、幅広のネクタイ、タオル、本件ジャケット、手のひら、腕といったものが頸部を圧迫したと考えられると証言していることに照らすと、被告人による他殺であったとしても矛盾はないというべきである。

オ)そのほかに所論が縷々主張するところを踏まえても、これまでの判断は動かない。

9) 以上のとおり、本件殺人の事実を認定した原判決の判断は、結論において相当であり、原判決に事実の誤認はない。論旨は理由がないことに帰する。

第5 結論

よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却し、刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中600日を原判決の刑に算入し、当審における訴訟費用は、刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させない。

さいごに

二審判決文は以上です。下記に解説なしの「朴鐘顕くんの二審判決全文」を添付いたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?