ディスレクシアの特徴を活かしたワザ?!(自分の場合)

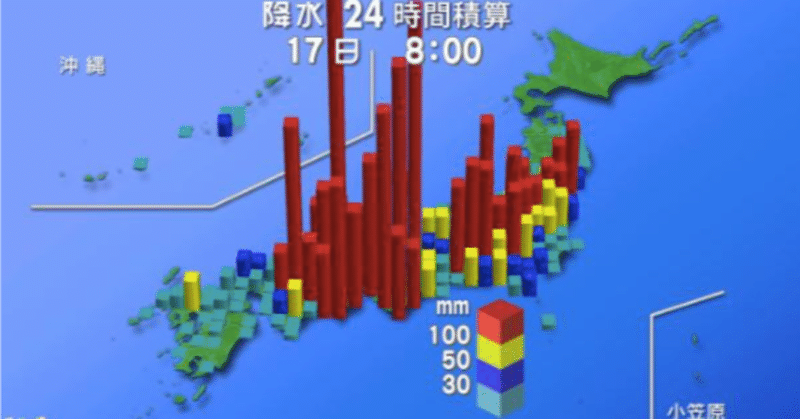

(上の写真はNHK科学文化部の2015年のTwitterから引用)

以前、私自身のディスレクシアチックな症状を書いたことがありましたが、

私が、「国語の長文読解」で使っていたワザは、もしかしたら私特有(やれる人限定)のものなのかもしれない、と思って書いてみます。

ディスレクシアの症状の一つとして、文字が浮き上がって見える、というのがあります。

それがふわふわと漂い、交錯して、読めなくなってしまい、

それが「障害」となるわけです。

ただ、私は、この文字が浮き上がる現象を、「障害」に行き着く一歩手前で止めて、利用している場面がありました。それが、「現代文の長文読解」(私にとってはかなり易し目)です。

自分の運営していた学習塾で、国語の長文読解を教えるときは、徹底して「書き手の意図に沿った文の分析」を教えていました。説明すると長くなるのでそのやり方は省略しますが、一言で言うと、各段落に、「重要な文章」というのがあるわけです。

私は、その「重要な文章だけ」を意識的に浮き上がらせて(紙から3D棒グラフのように浮き上がらせる感じ)、一定の高さで留めておき、最後まで「長文」を読んでから、「高くなった文」だけを眺めて、問題文を読んで、解く、ということができました。私にとってのやさしい問題に限ります(このときは県立高校入試問題)。難しいと浮いた文字が交錯してしまうのですが、やさしい文章であれば、浮遊を私のコントロール下に置ける、といった感じでした。

なんなら、重要度に応じて、二段くらいなら高さを変えておけました。

これ、やっている人いますかねぇ。「聞いてみたらやれそうだ!」と思う人はいるのではないかと思います。

ディスレクシアっぽい症状のある方が、ギフテッドとして「長所を活かす」というと、「芸術」方面がよく挙げられますが、そこまで大きく出なくても、日常生活の中で、開発できる小技(コワザ)はあるのかもしれないな、とも思うのでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?