『やがて君になる』への覚書

『やがて君になる』が完結した。主にタイトルにまつわる雑感を書きたい。この作品における「百合とは何なのか」を語るものではないので、そちらを期待されている方には適さないものとなるだろう。

内容についての詳しい記述は割愛する。最終巻まで読んでいる人を前提にここでは書いていこうと思う。

結局「君になる」とは何だったのか。最後まで読んで、最初に疑問に思った。タイトルの回収をするものだと思っていたばかりにやや肩透かしの感があったのだ。もちろん、小糸さんと七海先輩の選択は、およそ百合作品における最適解の印象を受けたが、それは同時に「君になる」を解き明かしたわけではなかった。

当初は「やがて君になる」というタイトルから、二人がお互いに溶け合うような展開になるのだと考えていた。小糸さんは七海先輩に、七海先輩は小糸さんに。二人が心を通わせて互いに「君になっていく」ものなのか、と。

だが、そうではなかった。二人は歩み寄りこそしたが自分自身であることを捨てたり、あるいは与えたりはしなかった。完全に別個の存在として「好きになった」のである。

では「君になる」とは何を指していたのか。私は、それはきっと「自分自身になる」ことだろうと考える。それはどういうことかは、二人の変化を見ていくことで明らかになる。

七海燈子は、当初完璧な人だと目されており、親友の佐伯沙弥香以外にはほとんど素の部分は晒していなかった。彼女は常に姉の幻影に裏打ちされた人生を生きて、むしろその姿とピントが合わない自分のことを拒絶すらしていた。小糸侑と会う以前の彼女は、生きながら死んでいたに近かった。

小糸侑も、特別な関係や恋愛感情を理解できず、告白されたことすら他人事のように客観的に見ていた。七海先輩から「好き」と言われても、その意味を受け止めることができていなかった。彼女もまた、ありのままの自分を受け入れることができていなかった。「好き」という言葉は「今」の自分に向けられたものであり「変わっていく」自分は、最初の「好き」とはピントのズレてしまった紛い物であると思っていた。

二人の気持ちが接近していく過程は、読んだ方ならご存知だと思う。七海先輩は、演劇をすることで逆説的に「(姉を)演じている」自己を見つめる機会を得た。何かを「演じる」ことで、自然と姉を演じていたことから解放される構造は面白い。ここは仲谷先生のストーリーテラーたる部分であろう。

小糸さんは、そんなふうに変わっていく先輩を見つめることで相対的に自分の存在意義を見つめ直すことになる。「好き」の言葉に縛られて「変わらないこと」を選ぶことで、離れないでいられるはずの先輩。なのに遠くなっていく。変わってしまってもいいのか。特別な関係は何なのか?問いかけを重ねることで先輩への想いが募り、「好き」を知らないはずが「好き」を知ってしまう。

七海燈子は、姉と同じであろうとする自分の殻を破って、ようやく自分のやりたいこと、生きる意味を見つけて「自分自身になる」。

小糸侑は、好きを知らなかった自分から、好きを選ぶ「自分自身になる」。

こうして二人は「君になった」わけである。ただ、二人の登場人物の内面がここまで最初の頃と比べて変化すると、ずっと好きでいるのも難しいように感じる。

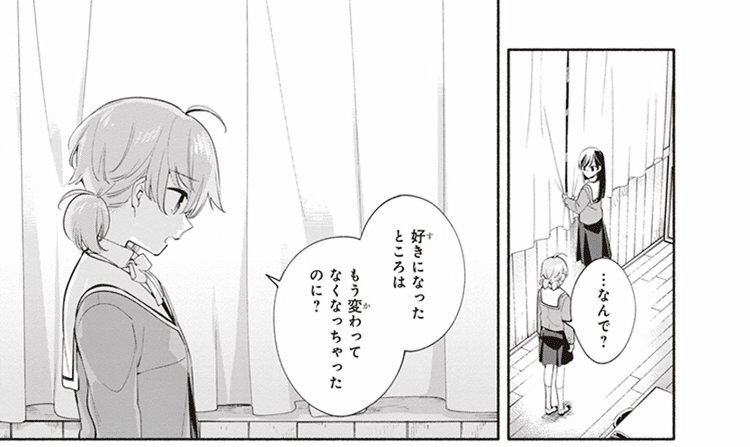

実際、最終巻で小糸さんが七海先輩に問いかけるように一番初めの「好き」はどこにもなくなっている。だが「好きになったところはもう変わってなくなったのに」も関わらず、確かめるように七海先輩は「好き」だと再度告げる。「侑も私を好きでいてほしい」と言う。

特別なものなんて何もなくても侑が、そして燈子が「好き」であること。誰でもない「君」だからいいんだということ。月並みなセリフかもしれないが、この作品の最終的な結論として他の言葉は無いように思う。

他にも色々と書くべきことはあるように思うが、ここまで。気が向いたらまた何か追記しよう。

ひとまず、七海燈子と小糸侑の今後に幸あれ。

仲谷先生の最終巻に向けてのインタビューを最後に置いておく。

https://www.excite.co.jp/news/article/E1574724767124/