日経新聞の記事の特徴

記事の鉄則 「意見」なのか「事実」なのか

新聞記事には”事実(FACT)”と”意見(OPINION)”があります。事実だからと言ってそれがすべてが”真実”であるとは限らないことに注意してください。事実は出来事。真実を隠すような事実というのもあるので注意しましょう。

●確かな記事になる3つのポイント

新聞記事はほとんど”抜粋”だとか、”要約”されて、読みやすいようになっています。そのコンパクトさの中で、「この記事は本当かどうか?」を確認する必要があります。そのポイントは3つです。

❶出典(誰が?どこが?)

❷数値(いつ?どれくらい?)

❸対処(どうすべき?責任は?)

どれひとつ欠けても”信憑性のある記事”、正確な"事実(FACT)"とは言えません。新聞社が私たちに向け「何の目的で」情報を提供しているのかを知りましょう。3つのポイントが欠けている記事が多いですから、それを探してみるのも面白いかも知れません。

●社説は各新聞の「どうしても言っておきたい意見」

意見を伝える代表的な記事は「総合」面に掲載される<社説>です。これは、どの新聞にもあり「その日にどうしても言っておきたい意見」を新聞社のなかでも偉い人がそれはそれは気合を入れて書いています。

<社説>に限らず、意見が書かれている記事では「新聞社はこう言っているけど自分はこう思う」という心構えが大切です。日経新聞では意見が書かれているのは社説のほか、「オピニオン」面などがあります。

記事の構造 「前文」を制する者が日経を制す!

「1面」に限らず、各ページのトップ記事には大きな見出しがついていて、まず目に飛び込んでくるものです。そのほかの記事も、見出しだけ次々とみて行けば、その日のニュースが丸わかり・・・そう思っていませんか?実はその読み方では時間の割に得られる情報は少ないのです。

●記事の5つの要素

効率よく情報をつかむために、まずは新聞記事がどのような構造になっているかトップ記事を見ながら説明しましょう。トップ記事には、次の5つの要素があります。

❶主見出し

新聞社がもっとも読者に伝えたい「記事の核」。読んでもらうために、簡潔な文章にまとめています。そのため、助詞や動詞などが省略されています。

❷ソデ見出し

主見出しを「補足」するもの。より具体的な表現を使い、内容を容易に推測できるような文章です。

❸前文

記事の要約。時短な読みか方できるように、本文を要約したものです。結論から書かれているので、興味のない記事については前文だけ読んで別の記事に進むこともできます。

❹図表

一覧表や年表、模式図などを使って、文章だけでは理解しにくい部分を表現しています。とくにイメージ重視の読者や、時系列で確認したい読者にとって重要な要素です。

❺本文

裏付け、関連事項、「経済という観点でみたらどう予想できるか」などの説明文です。

●新聞記事は「結論ファースト」

ほぼすべての記事は「結論」から述べられています。後半になるほど「補足」や「背景の説明」が多くなります。❸前文もやはり結論→「補足」「背景の説明」という流れになります。見出しほど目立ちませんが、効率よく情報をつかむためには、前文を追いかけるのが正解です。

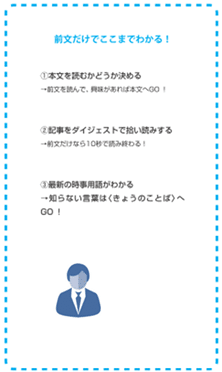

前文のある記事は、そこだけ目を通してもだいたいの情報がつかめるようになっているので、「記事を読む」「読まない」はまずは前文を見てから決めましょう。

●時間がない日は10秒で読める前文をチェック

前文がある記事は、1面トップ記事だけではありません。各面のトップ記事に前文があり、朝刊では前文がついている記事は、全部で15本程度です。そこで、各記事の前文だけチェックすれば、1日5分程度で日経新聞が報じる主要なニュースを網羅できます。また、「どうしても新聞を読む時間がとれない」というときでも、1面トップ記事の前文だけはチェックしましょう。これだと、10秒程度で読むことができます。

●ダイジェストだけじゃない! 旬の時事用語も勉強できる

さらに、1面トップ記事の前文にはオマケがあります。それは、「旬の時事用語」がわかる、ということです。ほどんどの1面トップ記事の前文には「今、知っておきたい言葉」「新しく出てきてわかりづらい言葉」が、「総合」面に掲載されている〈きょうのことば〉で解説されています。前文の中に出てくる言葉ですので、その言葉がどんな文脈で使うべき言葉なのか、いわば「例文」付きで示されることになります。これにより単なる用語解説以上の価値がありますし、記憶の定着という意味でも期待できます。

前文を読んで、〈きょうのことば〉が知らない言葉であれば、ぜひ「総合」面で確認しましょう。

※月曜日の〈きょうのことば〉は「総合・経済」面です。

曜日ごとの読み方

日経新聞が「分かりにくいわ〜」「難しいわ〜」と感じられる理由の1つに、「曜日によって読み方を変える必要がある」ことがあります。長年読んでいる人にとっては当たり前のことでも、知らないと戸惑います。

日経新聞は曜日ごとにはっきりとした特徴があるのがほかの新聞とは違うところです。曜日ごとの紙面の役割を理解して、こちらも「見る目」を変えていかないといけませんねっ。

※2021年5月10日の紙面刷新では、とくに月曜日~水曜日に対象読者を絞り込んだように感じます。月曜日は中小企業、月・火曜日は個人の生き方やライフデザイン、水曜日はスタートアップ企業が注目すべき内容です。

●「平日」は日々のできごと

日経新聞の平日は、火曜日〜土曜日です。

前日のマーケット情報を中心としたできごとを記載しています。さらに土曜日は1週間のまとめの位置づけとして、株価情報や商品市場での1週間分の情報が掲載されています。

●日曜は見逃せない「先よみの日」

日曜日は〝予定の日〟で、この先1週間の日本、世界についての情報が満載です。投資をしている人にとっては、見逃せない日と言えます。こういった曜日ごとの特徴を知ることで、日経新聞を効率よく、あなただけの読み方ができるようになります。

●レギュラー紙面

基本の紙面構成が分かっていないといけません。ほぼ毎日、掲載されいている内容について確認しておきます。1面からはじまり、マーケット商品面まで、あなたの知りたい情報がどこに掲載されているのかを知っておきましょう。それぞれの紙面の詳細は、また改めて。

日経新聞は、独特な読み方が必要です。あなたにとって大切な記事、必要な記事とは何か?まず考えましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?