「抗うこと」を忘れていませんか。

フォレスト出版編集部の寺崎です。

唐突ですが・・・あなたは最近なにかに抵抗しましたか?

抵抗する

抗(あらが)う

いまの時代、なんらかの自分の信念を貫くために抗う、そういうことを忘れているような気がします。逆に、流されて生きることに慣れすぎていないでしょうか。

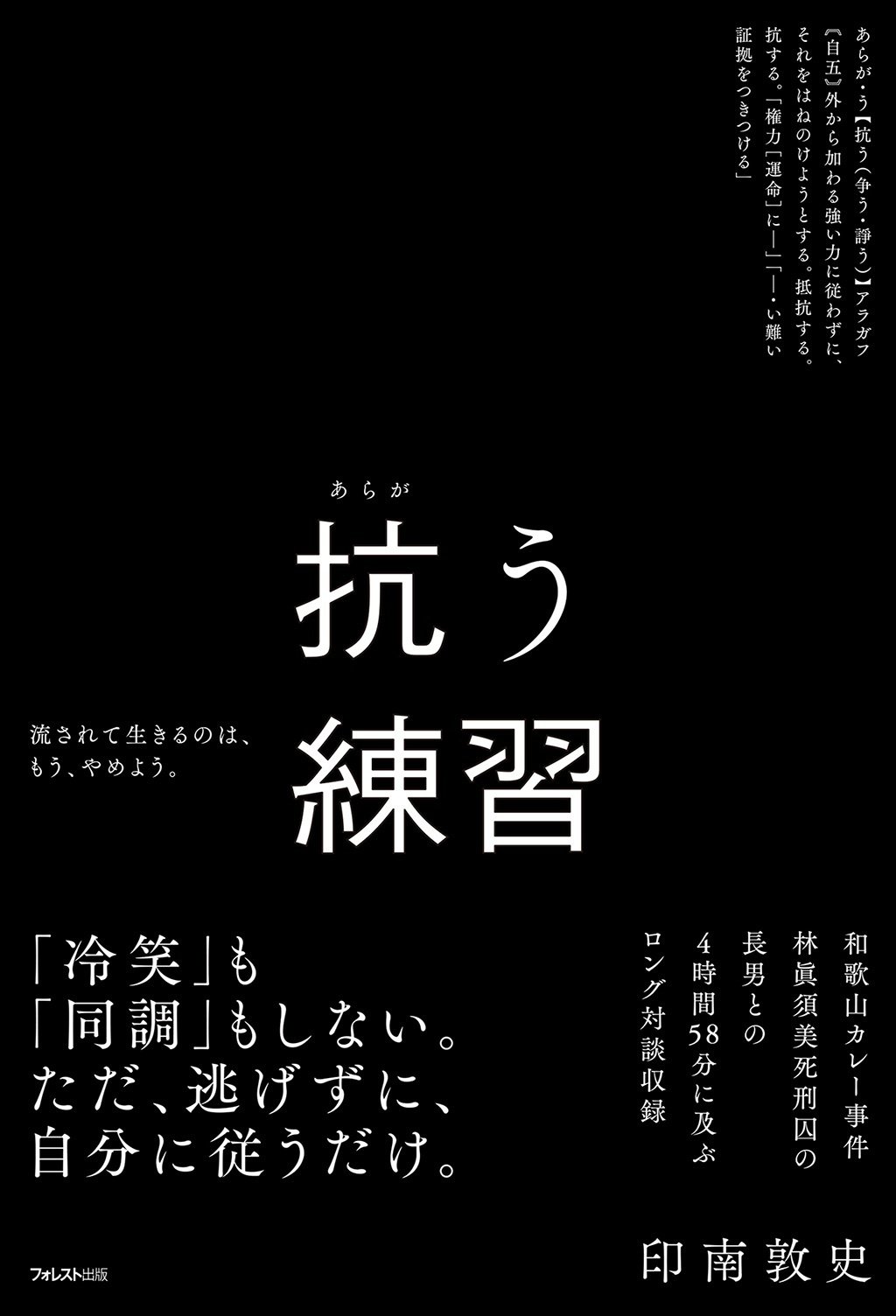

そんな時代に風穴を開けようと試みた新刊が出ました。

今日は発売を記念して、本書の「はじめに」を全文公開します。

***

『抗う練習』はじめに

本書を手にとっていただき、ありがとうございます。

タイトルからもわかるように、僕が本書を通じて読者のみなさんにお伝えしたいのは、「自分らしく生きていくために抗おう」ということです。

「抗う」とは、「逆らう」とか「抵抗する」という意味です。

……といわれても、ピンとこないかもしれませんね。

「穏やかに生きていくほうが楽に決まっているのだから、抗う必要なんかない」

「わざわざ波風を立てるなんて無意味」

「抗うなんてダサい」

こんな意見が出てきても当然だと思います。

たしかに、ある意味ではそのとおりかもしれません。しかしそれでも、先の見えない時代に生きているからこそなおさら、僕たちはもっと抗うべきだと思うのです。

ただし、ここでいう「抗う」とは、〝必要以上に〟抵抗するとか〝無意味な〟波風を立てるという意味ではありません(それではただのトラブルメーカーですからね)。そうではなく、〝出すべきときに〟声を上げ、〝自分がより自分らしく生きていくために〟時には抵抗することも辞すべきではないという考え方です。

もっとわかりやすくいえば、「無駄にあきらめるのはやめよう」ということ。

なぜなら、自分の人生は自分のためにあるからです。

いまさら指摘するまでもなく、社会はどんどん生きづらくなっています。海外では戦争が終わらず、経済状態はよくならず、日常生活では小さなストレスがたまっていき……というように、安心できることはもはや不可能なのではないかと思わざるを得ないほどの状況です。

すると、必然的に閉塞感が漂うことになり、人々は余裕を失い、希望をも失います。

その結果、知らず知らずのうちに、「どうせ無理なんだから……」というようなあきらめの気持ちのほうが大きくなっていきます。

しかも、場合によっては、たまった不満のはけ口は外側に向かうことになるかもしれません。このところ強盗などの凶悪犯罪が増えていることも、そうした社会状況と無関係ではないように感じます。

そんな時代を僕たちが生きていることは、残念ながら否定しようのない事実です。努力が実らないという現実が目の前にあるからこそ、「どうせ無理でしょ」という気持ちになってしまうのも仕方ありません。

しかし、それでも忘れてはならないことがあると思うのです。

無理なことが多かったとしても、「無理ではないこと」だって必ずあるということ。それは見えにくくて小さなものかもしれないけれど、間違いなくあるのです。

でも、それを見つけ出し、手にするためには自分自身が動かなければなりません。

だから、ときには意地になるくらいの気分で抗うべきなのです。少なくとも、うまくいかないことに逆らえず泣き寝入りをしたくないのであれば、ダメモトでも抗ってみるべきです。そうすれば目の前の人生は、少しずつかもしれないけれど、よくなっていくはずなのだから。

僕には死んだ兄がいます。僕が生まれる前に亡くなったので会ったことはありませんが、ともあれそのことが成長過程に少なからず影響を与えることになりました。深い愛情を前提としながらも、(もう死なせまいというような)とてもピリピリした状況下で育てられたのです。

また、親のなかに「できて当然」という考え方があったため、ほめられたことはなく、つねに緊張しているような状態でした。そのため、幼稚園に通っていたころにはチック症を患わずらいました。

そして、9歳のとき自転車事故で頭を打ち、20日間も意識不明の状態が続きました。しかも打ったのが頭でしたから、半年後に退院すると、「あの子はおかしくなったんだろう」というような目を、同級生から大人まで、いろんな人から向けられることになりました。正直なところ、小学4年生でそういう目に遭うことは、精神的にかなりきついものでした。

それでもなんとか乗り越えられたのは、「抗う」ことの意義を母から教え込まれたおかげだったのではないかと思います。母は親としてはいろいろ問題のある人でしたが、そういう価値観を植えつけてくれたことについては感謝すべきだと思っています(このアンバランスさがわかりにくいところでもあるのですが)。

とはいえ、以後も楽ではありませんでした。なにしろ基本的に、集団向きではない「目立つキャラ」なのです(あとからそれがわかりました)。

その結果、たとえば中学2年のときにはあらぬ濡れ衣を着せられてクラスメイトの大半からハブられることになりました。でも納得がいかなかったので直談判し、「クラス全員対自分ひとり」という図式で話し合いをしたこともありました。もちろんそんなことをしたところでなにも変わらなかったけれど、自分に非がない以上、泣き寝入りはしたくなかったのです。でも、たしかにそういうやつは集団内では目立っちゃいますよね。

高校生になると多少は楽になりましたが、そんなタイミングで祖母が火事を出し、住む家を突然失うことになりました。そのときにはさすがに「また、こういうことになるのか……」という絶望感に押しつぶされそうになったものです。また、以後もいろいろあり、厄介なことの連続でした。もちろん生きていれば誰にでもいろいろありますが、うちの場合は普通の家庭が体験しなくてもいいことばかり起きるという印象だったのです。

しかし、それでも泣き寝入りはしたくありませんでした。

なぜって、純粋に悔しいじゃないですか。

だから、以後の人生でも(無意識のうちに)抗い続けてきたのです。感情的に抵抗するという意味ではなく、自分の信念に従って、正しいと思う選択をしてきたということです。

失敗や間違いも多かった(むしろ失敗だらけで成功のほうが少なかった)のですが、だから、いまこうして生きているのだという自負があります。僕はもうすぐ62歳になりますが、ここにきてようやく、そんな境地にたどり着いたという感じです。

そう、答えはすぐに出るものではないのです。でも、いつか必ずそこにたどり着けるものでもあるのです。だからこそ、抗うべきなのです。

「そんなの疲れるからいやだ」と思いますか?

でも、あきらめてしまったとしても、それはそれでやっぱり疲れます。むしろ、あきらめてしまったときの疲れのほうが重たかったりもします。それに、ものすごく単純な話ですが、あきらめて泣き寝入りをするなんてシャクじゃないですか。

だから、できる限り抗うべきなのです。

「努力したけれどダメだった」としても、「努力する前からあきらめてしまい、結果的にダメだった」としても、行き着く先はひとつだけです。だとすれば、(どうせダメでも)やれるだけのことをやったほうがいいに決まっています。ですから、「もう限界」だと思っていたとしても、もう少し抗ってほしい。

そんな思いから、本書を書きました。

本書は二部構成になっています。

まず第1~4章で明らかにしているのは、ここで触れてきたような僕自身の体験を軸にした「抗い方」や、「抗う」という考え方。

そして第5章では、ずっと会ってみたかった「現在進行形で抗い続けている人」と対談をしています。それは、1998年に世間を震撼させた「和歌山カレー事件」の被告人として死刑が確定している林眞須美さんの長男(僕は「林くん」と呼んでいるので、ここから先は「林くん」と表記します)。

少しずつ知られはじめていますが、この事件は冤えん罪ざいである可能性が非常に高く、眞須美さんは一貫して容疑を否認し続けています。そして林くんも母親の無実を信じ、その一方で「もし本当に犯人であった場合には、その事実を受け入れなくてはいけない」という思いを抱きながら、S N Sを通じて事件についてのさまざまな情報を発信し続けています(ちなみに僕がここで眞須美「さん」と表記しているのも、冤罪であると確信しているからです)。

僕が林くんの活動を知ったのは、著書『もう逃げない。〜いままで黙っていた「家族」のこと〜』(林眞須美死刑囚長男著・ビジネス社)を読んだことがきっかけでした。その内容に衝撃を受け、抗い続ける林くんの姿勢にも共感したため、「ニューズウィーク日本版」で同書を紹介したところ、そこからSNS上での交流が始まったのです。

もう3年くらい前の話。

そのため、誰と対談しようかと考えたとき、彼のことが頭に浮かんだわけです。いや、当初は2、3人と対談しようと考えていたのですけれど、彼以上の誰かを思いつくことができなかったので、「だったら、林くんに焦点を絞って、しっかり話を聞こうじゃないか」という思いに至ったという次第です。

いずれにしても、どこからでも読んでいただける本書は、どこかに必ず共感していただける部分があるはずだと自負しています。

だからこそ、「うまくいかないなあ、でも、悔しいなあ」という思いが多少なりともあるのなら、ぜひ読んでみてください。

***

印南敦史(いんなみ・あつし)

1962 年東京生まれ。作家、書評家。株式会社アンビエンス代表取締役。広告代理店勤務時代に音楽ライターとなり、音楽雑誌の編集長を経て独立。ビジネスパーソンに人気のウェブメディア「ライフハッカー・ジャパン」で書評欄を担当するようになって以降、大量の本をすばやく読む方法を発見。年間700 冊以上の読書量を誇る。現在は他にも「東洋経済オンライン」「ニューズウィーク日本版」「サライ.jp」「Sunmark Web」などのサイトでも書評を執筆するほか、「文春オンライン」にもエッセイを寄稿。

『遅読家のための読書術』(PHP 文庫)、『先延ばしをなくす朝の習慣』(秀和システム)、『いま自分に必要なビジネススキルが1 テーマ3 冊で身につく本』(日本実業出版社)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS 新書)、『読書する家族のつくりかた 親子で本好きになる25 のゲームメソッド』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(以上、星海社新書)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)などの著書のほか、音楽関連の書籍やエッセイも多数。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?