【J1第30節 ジュビロ磐田対清水エスパルス】~勝利とともに手にした収穫~

静岡ダービー勝利!

こたろー初ゴール!

今回は静岡ダービーのレビューです。結果だけではなく、内容も見どころが豊富な試合でした。さっそくレビューに移ります。焦点は、

①ジュビロの裏狙い

②エスパルスのシステム変更

の2つです。

①最近のジュビロは裏を狙っても上手くいかないことが多かったですが、この試合では裏を突けたシーンが何度もありました。加えて、今までにはなかった形で裏を狙っていたのが特徴的でした。

②今節は、システムの噛み合わせが大きく影響した試合でした。「システムとは数字の羅列に過ぎない」。と言われますが、選手の配置は試合展開に大きく影響します。

エスパルスは、試合開始早々に1人欠けたことにより試合運びが難しくなりました。しかし後半の2回のシステム変更は、試合を動かした見逃せないポイントでした。

【スタメン】

まずはスタメンから。

エスパルスはいつも通りの4231。エウシーニョ選手が復帰。ボランチに河井選手が入り、トップ下にはドゥトラ選手。

ジュビロもいつも通りの442。しかしながら、いくつかのポジションでメンバー変更がありました。

藤川選手が左SH、アダイウトンがルキアンと2トップを形成。

僕は、マリノス戦と同様のスタメンを予想していたので少し意外な並びでした(ダービーのプレビューは以下をご覧ください!👇)。

結果的に、藤川選手とアダが得点を決めたので采配は的中。フベロ監督おそるべし。

こちらは静岡ダービーのプレビューです。

エスパルスの攻め方・守り方の特徴も記載しておりますので、ご覧になっていない方や忘れてしまった方は、この続きを見る前にぜひ!

よろしければ!

— そう (@football2895) October 30, 2019

コメント、拡散もぜひ!

第1部データから見たダービー展望

第2部ピッチ上の現象から見たエスパルス攻略

【J1第30節ジュビロ磐田対清水エスパルス マッチプレビュー】|そう @football2895 #note https://t.co/nlw2LPFuOx#みんなでプレビュー静岡ダービー#静岡ダービープレビュー

【開始早々の退場!】~数的有利を活かした起点づくり~

試合内容に移ります。この試合を語るには、開始早々の退場は外せません。そのシーンはこちら。

ジュビロのゴールキックがエスパルスの最終ライン裏まで流れる。

→ルキアンに入れ替わられたファンソッコ選手が、ルキアンを倒し一発レッド。いわゆるDOGSO(ドグソ)でした。

DOGSOの正式名称は、「Denying Obviously Goal Scoring Opportunity」。すなわち、”決定的な得点機会の阻止”です。このシーンはDOGSOが妥当でした。

もう少し詳しく見てみます。あのシーンはファンソッコ選手が悪いといえばそれまでですが、エスパルス側の対応も完璧ではありませんでした。その理由は、

①中盤の選手が被った挙句、バウンドさせてしまった。

②カバーに入る選手がいなかった。

①競り合う場面での守備者の対応は、バウンドさせないことが原則です。理由はバウンドさせてしまうと何が起こるかわからない & 跳ね返しても距離が出ないからです。

②バウンドした瞬間、ルキアンは裏に抜けるかもしれないことを想定して走ります(この判断はさすが)。一方、ルキアンをマークしていた二見選手は、ルキアンの対応をファンソッコ選手に任せてしまったのか、スピードを一瞬緩めたように見えました(受け渡すのか、付いていくのかの判断が曖昧なのはエスパルスの特徴)。

ロングボールに対してカバーに入ることは、これまた守備側にとっての原則だと思います。もしカバーに入っていれば、ファンソッコ選手がルキアンを倒してもDOGSOには該当しなかったのかな、と思います。

私見かつ、タラレバなのでご参考までに。

開始早々、1人少なくなったエスパルスは選手交代を行います。

↓選手交代

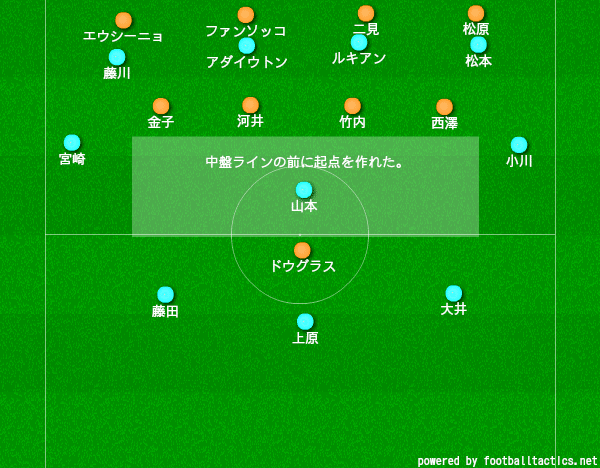

ドゥトラ選手に代えて、立田選手を投入。これにより、システムは4231から441へと変更になりました(上図)。

プレビューで述べたように、エスパルスのトップ下の役割は、相手の中盤の選手を自由にさせないことです(下図、プレビューの図)。

しかしエスパルスはこの変更によりトップ下を削ったため、中盤ラインの前のスペースを埋める選手が居なくなりました。その結果、ジュビロの中盤(下図ではこーすけ)は自由にプレーをすることができました。

ジュビロが中盤の前に起点を作ることは、ブロックを作ってから前に出てくるエスパルスの守備を動かす上で、とても効果的です(下図、プレビュー図)。このことはプレビューで述べたましたが(下図)、このような形で実現するとは(笑)。(詳細はプレビューにて)

マークを受けず、自由にプレーができたこーすけはまさに水を得た魚。

タッチ数119回。パス本数98本。パス成功率96%。ロングボール数13本。ロングボール成功数11本。これらの数字は全てチームトップでした。

”パスレンジの広さ”というこーすけの特徴が存分に発揮されたと思います。

余談~11対10は数的有利なのか~

1人退場となって11人対10人となった静岡ダービー。せっかくなので、数的有利・不利について少し私見をまとめてみたいと思います。

’”相手が1人退場になった場合、数的有利なのか?”

僕個人の意見としては、半分正しく半分違うと思っています。

違うと思う理由は、選手全員が関わるシーンはほとんどないからです。ピッチ上では、範囲の限られた”局面”での攻防が繰り広げられます(サイドやゴール前など)。したがって、10人のチームも局面では数的同数、あるいは数的優位を保つことは可能です。

一方正しいと思う理由は、ピッチ上の人数が11人対10人である以上、必ず数的優位となる局面が生まれるからです。

ここで言いたいことは、”11人対10人という人数差(数的優位が生まれる局面)をどう活かすかが重要”であり、”ジュビロが数的優位の局面を活かすことができたのかに着目すべきだ”ということです。

上述したように、退場者を出したエスパルスは441に変更し、後ろの人数を維持してきました(当然の選択ですが)。その結果、ジュビロが数的優位を活かせる場面は以下の2つが挙げられます。

①ジュビロのビルドアップ時

②被カウンター時(ドウグラス選手の孤立)

①に関しては、主にこーすけが中盤ラインの前に起点を作り、パスを散らすことができました。加えて、ただパスを回すだけでなく、相手の裏を突くこともできていました(後述)。

②被カウンター時には、ドウグラス選手に対してジュビロのCBが常に競り、カウンターの起点を作らせませんでした。

ドウグラス選手は、ジュビロから見て右サイドに流れることが多かったですが、大井選手よりも対人の強い藤田選手が、右サイドまで付いていくシーンが何回かありました。各々の特徴を活かした対応ができていたと思います。

したがって、ジュビロは数的優位の局面を活かし、優位に試合を運べたのではないかと思います。

【ジュビロの狙い】~SBの裏~

話を戻します。上述したように、ジュビロはこーすけを起点として攻撃を組み立てました。そして、この試合のジュビロの狙いはSBの裏でした。

①ダイアゴナルラン

下図は得点に繋がったシーンです。この試合の裏抜けで特徴的だったことは、逆サイドのFWが斜めに裏を狙うことです(下図:右FWのルキアンが左サイドを狙う)。

退場シーンでも述べましたが、エスパルスのCBは前に対して意識が強く、受け渡すのか、それとも付いていくのかの判断が曖昧です。そのため、この形はとても有効的でした。

またこのシーンでは、立田選手が少し下がったアダイウトンを気にしており、ルキアンがその裏を狙った形になります。FW2人のいい関係性が見られたシーンでした。

これまでの試合でジュビロが裏を狙う場合、そのほとんどが縦方向でした。つまり、SBの裏は主にSHが狙っていました。しかしこの試合は、FWがSB裏へ抜けるシーンが頻発。明らかに意図的な攻撃であり、今後も見られるのか注目です。

②左サイドの崩し

もう1つ紹介します。面白いなと思ったのが下のシーン。

宮崎選手がボールを持っている状況で、

①藤川選手が内側に入ることで、対面するエウシーニョ選手に内側をケアさせる→SB裏へのパスコースが空く

②アダイウトンがSB裏へ流れ、そこにパス

これのシーンを面白いと思った理由は、

藤川選手の「ライン間で受けることが上手い」という特徴と、アダイウトンの「スペースがある状況で活きる」という特徴がマッチしたプレーだったからです。

このシーンは1度しかありませんでしたが、今後この形が増えるのかにも注目したいと思います。

と考えると、フベロ監督はどこまで想定してこたろーを左サイド、アダをFWに配置したのか、個人的に気になりました。

パスを回して保持するだけではなく、裏を使いながら先制点を取れたことは大きな収穫になったのではないかと思います。

前半をまとめると、

・これまでにはなかった裏への抜け出し。

・先制点。

・こたろーの初ゴール。

・ラスト5分は無理せず、リードを保ったままハーフタイムに突入。

相手が1人少なかったとはいえ、ほぼパーフェクトな前半だったと思います。こういう試合運びが見たかった(笑)。

【エスパルスのシステム変更】~試合を動かしたシステム変更とジュビロの対応~

続いて、後半にエスパルスが行ったシステム変更と、それにより試合がどう動いたかについてまとめます。

①441→4311への変更

前半をほぼパーフェクトな内容で終え、後半をどう迎えるのか。先に動いたのはエスパルスで、システムを441から4311へと変更しました。

↓変更

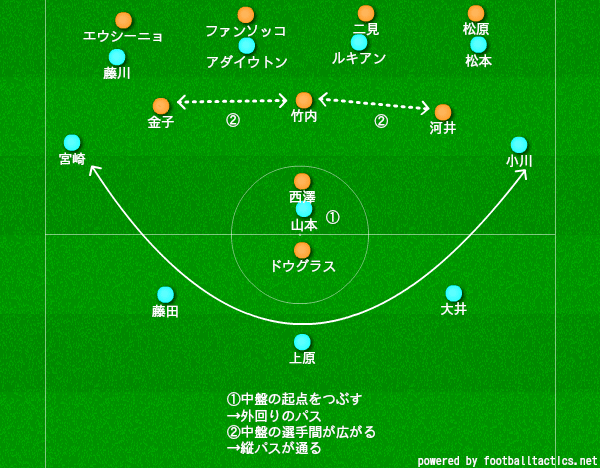

西澤選手をドウグラス選手の下に置き、中盤を3枚に。考えられる変更の理由は2つ。

①後半の開始とともに前線の迫力を増す

②中盤の前で起点を作られるのを嫌った

後半開始とともに、エスパルスは前への圧力を強めてきました。失点シーンもまさにこの時間帯。

ロングスローに対し、ジュビロも警戒はしていました(スロワーの前に立つという対策をしていた)が、いいスペースに投げられてしまったなと思います。数的不利の状況でも二見選手の質的優位(優位っていうのかな?)を活かしたロングスローはとても脅威でした。

失点直後、ジュビロはエスパルスの押せ押せムードとなった雰囲気に飲まれました。落ち着かせたかったところですが、自分たちから熱くなり、スタジアムの雰囲気を高めてしまう”いざこざ”もありました。。。

ただ、あの”いざこざ”(西澤選手がこーすけを押し、大貴が西澤選手を押す)に関わったジュビロの2人は、ともにジュビロのユース出身でした。ダービーにかける思いが強いことも影響しているのかなと勝手に考えたら、なんか許せる自分もいます(笑)←私見です。すみません💦

またジュビロのパスは、エスパルスのシステム変更により起点を作ることができず、外回りの各駅停車になりました(システム変更理由②)。そのため、ジュビロはなかなかテンポを上げることができませんでした(下図 ①)。

時間経過とともに試合が落ち着くと、ジュビロがライン間に起点を作り始めます。上図のように、エスパルスの中盤が3人になったことで、選手間が間延びしたからです(上図②)。その結果、ルキアンのポストプレーやアダイウトンのフリック等、縦パスから普段のジュビロでは見られない光景が(笑)。

そして藤川選手に代えて大久保選手を投入。ライン間でのプレーを得意としている大久保選手をFWに置くことは、縦パスが通りやすい状況を考えると理にかなった交代でした。

②4321→441への再変更

試合は1対1のまま、残り5分+アディッショナルタイム。清水が動き、システムを再び441に戻しました。

↓変更

変更の理由は、ライン間を使われるのを嫌ったからだと考えられます。中盤のラインを4枚にし、選手間を縮めたかったのだと予想します。これにより前線の人数は足りなくなりますが、残り時間も少ないことも考え、引き分けでいいという判断もあったのではないかと思います。

ジュビロの勝ち越しゴールはシステム変更の2分後。

ルキアンの素晴らしいポストプレーからのアダイウトンの決勝ゴール。

441へのシステム変更がプレー面で影響したようには見えませんでした。しかし、もしかしたら心理面で受けに回ったことが影響したかもしれません。考えすぎかもしれませんが。縦パスを通される回数が多かった試合展開を考えると、エスパルスはもう少し早めに441に戻してもよかったのかなと思います。

試合はこのままタイムアップ。

2-1でジュビロの勝利!

最高の結果を手にしただけではなく、内容面でも濃厚だった静岡ダービーでした。ちなみにプレビューで注目ポイントに挙げたのは以下の4点でした。

①序盤の展開→退場によりジュビロが保持する展開に。

②焦れない→コースケを中心に組み立て。裏抜けも。

③ドウグラス選手→CBが対応し、カウンターの起点にさせない。最低でもファールで止める。

④セカンドボールを拾えるか→ボール保持率76%

プレビューの注目点に関しても、ほぼ理想に近い内容でした。次節に繋がる・繋げたい素晴らしい試合だったと思います👏

【最後に】~希望がわずかに見えてきた残留争い~

ダービーかつ残留争い。ジュビロは、2つの側面から絶対に勝たなければなりませんでしたが、見事勝利し勝ち点は25に。ここ4試合で勝ち点7を獲得することに成功しました。

下図は下位5チームの勝ち点推移を表した図です。チーム名の後ろの()はここ4試合で獲得した勝ち点を意味します。

名古屋や湘南が停滞する一方、ジュビロを含め鳥栖や松本が勝ち点を伸ばしています。ジュビロと16位湘南との勝ち点差は6。残り試合が4なので、湘南には追い付けそうですが、勝ち点を重ねる松本との差を縮めることができるのか。。。

その5チームの残り対戦相手をまとめたのが下図です。()は30節終了時点での順位を示しています。

全てのクラブがいずれかの直接対決を控えており、順位の入れ替えは必至!カギを握りそうなのが名古屋かなと。鳥栖や磐田との対戦に加えて、最終節に鹿島を残しており、残留争い・優勝争いを左右しそうな存在です。

磐田は相手のことを言っていられる立場ではないので、目の前の試合を戦うのみ。次節東京戦は是が非でも勝ち点が欲しいです。ダービーの勢いを活かして、一戦必勝といきたいところです!

最後までご覧いただきありがとうございました。

ご意見・ご感想、その他質問等あればお気軽に!

ジュビロとアーセナルが共に勝つ日はいつになるのやら。。。

最高の週末とはいかず😢笑

カバー画像はホペイロ中島さんからお借りしました。ありがとうございます!

データはSofaScore参照です。