「食品トレー」って捨てる?リサイクルする?

こんにちは!

和歌山食と暮らしプロジェクトの あや(♀)です。

このプロジェクトでは、和歌山に住むみなさんと一緒に「食」を中心としたさまざまな出来事をもとに「暮らし」を考えるヒントを共有していく…

そんな取り組みをしています!

みなさんは使用済みの「食品トレー」をどうやって処分していますか?

そのまま捨てますか?

それともリサイクルしますか?

和歌山市では、白色食品トレー(発泡スチロール製食品トレー)に関しては、リサイクルしやすい素材であるため、スーパーの回収ボックスに出すことが推奨されています(和歌山市のごみの分別方法はこちら)。

ただし、他のプラスチック製容器包装に関しては、一般ゴミとして捨てても問題ないのでご安心ください。

なぜ和歌山市ではプラスチック製容器包装が一般ゴミとして捨てられるの?

ではなぜ、和歌山市ではプラスチック製容器包装が一般ゴミとして捨てられるのでしょうか?

その答えは、2016年から青岸エネルギーセンターの改良工事によって、プラスチックの焼却熱は、発電エネルギーに換えられているためです。

つまり「ごみ発電」をしているとのこと。

以前は、プラスチック製容器包装の分別が必要でしたが、分別ルールが改定されたそうですね。

数年前に市内に引っ越してきた私は、食品トレーが一般ゴミとして捨てられることに驚いたものの、これまでの習慣から、状態の良いトレーは洗って乾かし、スーパーの回収ボックスに出していました。

そんなある日、友人と使用済み食品トレーをどうしているかという話になり、ますます興味が湧いてきたのです。

そこで、今回は食品トレーやプラスチックのリサイクルについて調べてみました。

プラスチックの3つのリサイクル方法とは?

じつは、プラスチックのリサイクルの方法は3つあり(詳しくはこちら)、種類によって異なる方法で再生されています。

焼却熱を発電エネルギーに変える方法は、「サーマルリサイクル(リカバリー)」ともいわれています。

しかし、ごみを焼却すると灰が残ります。

中には有害な物質が含まれることもあるため、欧米ではこの概念をリサイクルに含みません。

日本の環境省でも、「熱回収」と呼称されています。

ただし、プラスチックは種類によって再生方法が分かれ、また自治体によっても処分の条件が異なるため、「どの方法でリサイクルを行うことが1番エコで効率的なのか」というのは、きちんと基準を設けて比較を行う必要があるそうです。

【出典】

・プラスチックのはてな 小中学生のための学習支援サイトより

「いちばんエコなリサイクル手法はどれ?-その1 -リサイクル手法を比較する方法-」

・「いちばんエコなリサイクル手法はどれ?-その2 -「LCAによる環境負荷の結果-」

進化するプラスチックのリサイクル方法

そもそも、プラスチックの使用をなるべく減らすことが理想ですよね。

このような考えは、私たちのような一般の人にも浸透しつつあると思います。

一方で、プラスチックはその特性から利便性が高く、私たちの生活になくてはならない存在でもあります。

そのため、現在は企業努力などによって、何度も同じ製品に再生できるものも開発されるようになりました。

たとえば、食品トレー製造では業界最大手の「エフピコ」で作られたトレーは、再生トレーとして循環を繰り返すことができます。

このような取り組みがもっと広がるといいですよね。

【出典】

株式会社エフピコHPより

・「発泡スチロール製のトレーのリサイクル」

・「リサイクルQ&A」

番外編:スーパーの清掃員からのお願い

これは少し余談ですが、スーパーで清掃員をしている私の父は、食品トレーなどの回収ボックスの処理も行っています。

いろいろと話を聞くと、資源を出す際は「なるべくきれいに洗って乾かしてもらえるとうれしい」と言っていました。

たとえば食品トレーでいうと、

・汚れたもの

・濡れたもの

・割れているもの

・裏にシールが貼っているもの

・トレイの蓋

これらは、残念ながら一般ごみになってしまうそうです。

食品トレーは、毎回この条件をクリアしているものだけを選別して、回収業者に持って行ってもらうとのことで、もし不良のものがあれば、後日店舗に返却されるそうです。

特に汚れたトレーは、きれいなものとくっついてしまい、他の人がきちんと出したものまで汚れてしまうので避けてほしいと言っていました。

他の資源も同様で、基本的に、きれいに洗って乾いているものがリサイクル可能だそうです。

また、宅配のコープ自然派さんを利用している友人によると、商品カタログや食材の梱包に使用されるポリ袋、牛乳パックなどを回収してくれるそうです。

調べてみると、和歌山市民生協さんでも、同様の取り組みをされていました。

このような活動を積極的に行っているところで買い物をするというのもいいかもしれません。

とはいえ、何事も各個人ができる範囲で続けることが大切ですよね。

私も、自分ができるエコを続けたいと思います。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

和歌山 食と暮らしプロジェクト

主催:一般財団法人和歌山環境保全公社

運営:NPO法人わかやま環境ネットワーク

NPO法人ホッピング

担当:土岐

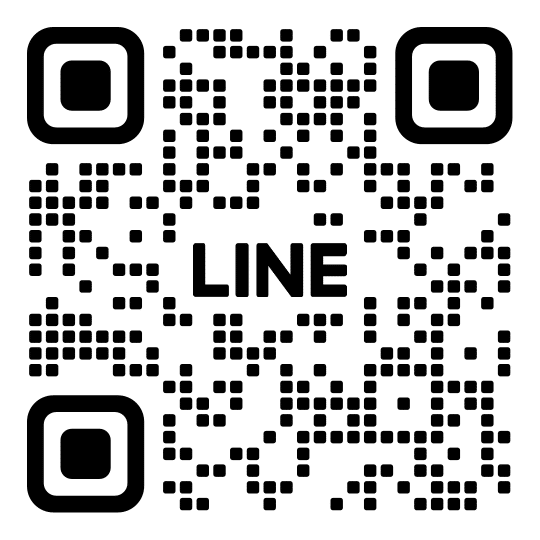

和歌山食と暮らしプロジェクトの

LINE公式アカウントにて、

イベントの情報なども

随時お届けしていきます。

お友だち登録よろしくお願いします♪

@942lhkup

サポートしていただけたら嬉しいです♪いただいたサポートは、プロジェクトの活動費として社会に還元していきます!