【食品7Sカルタ】

お正月の遊びといえば、凧揚げ、コマ回し、福笑い、カルタというのが日本の伝統です。

と言い切ってみましたが、実際には子どもたちは、ゲームかスマホに夢中になっているのが本当のところでしょうか。

最近は「ちはやふる」という漫画やアニメで競技カルタとして百人一首が注目を集めていますので少しは面目を保っているかもしれません。

「食品衛生7S」という活動をお聞きになったことがありませんか?

整理・整頓・清掃・清潔・躾に洗浄・殺菌を加えた、食品衛生を菌レベルで管理して安全を担保しようという活動です。

大阪に基盤がある「食品安全ネットワーク」という食品衛生の専門家が集まったNPO法人です。

定期的なセミナーや勉強会、7S活動の実践報告会などを通じて食品安全を追及しています。活動の報告は書籍にまとめて発行されています。さらに勉強会のツールとして開発された「食品衛生7Sカルタ」があります。

食品衛生の現場で直面する問題点をカルタにして楽しく学ぼうというものです。

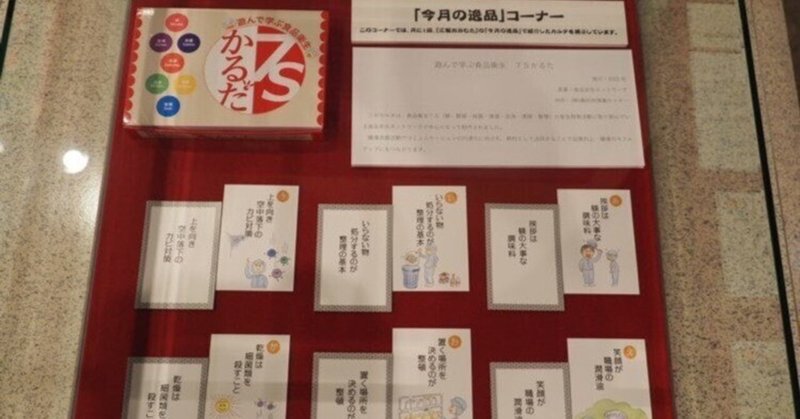

このカルタが、カルタの収蔵では日本一の博物館である「三池カルタ記念館」に収蔵されたということで、食品安全ネットワークの九州勉強会に合わせて見学してきました。季節柄「百人一首」のカルタが多数展示されている会場の入口の「今月の逸品」コーナーに堂々と展示されていました。食品安全ネットワーク会員としても嬉しく感じました。

年始のおせちで食べ過ぎたお腹を引き締めるために、またお屠蘇で緩んだ気持ちを引き締める「食品7Sカルタ」で真面目に楽しく遊んでみませんか。

大牟田市立三池カルタ・歴史資料館 公式サイト

http://karuta-rekishi.com/

ブログで紹介されています。

https://karuta-rekishi.com/4316/

大牟田市観光情報サイト

https://www.sekoia.org/100slctn/20.html

「カルタックスおおむた」は、老朽化した図書館の移転改築と、本市が日本のカルタの発祥の地であることを記念した三池カルタ記念館との複合施設として、1991年4月に開館した。

正式名称は「三池カルタ記念館等複合施設」で、「カルタックスおおむた」という愛称は、開館時に市内外に広く公募したもので、カルタとブックス(本)を合わせた造語である。

鉄筋コンクリート地上3階建で、建築費は約17億8700万円。敷地面積は約4400平方メートル。建築面積は2874平方メートル、延べ面積は3760平方メートルである。1階が駐車場、2階が大牟田市立図書館(図書館)と三池カルタ記念館(カルタ館)、3階が集会場、閉架書庫、障害者サービス室、図書館事務室である。

【カルタ館】

本市が日本のカルタ発祥の地であることを記念して建てられたカルタ館は、全国で唯一の、カルタだけを展示し研究する公共施設である。

日本のカルタの歴史は、16世紀頃、ポルトガル人の影響を受けて、筑後の三池地方で作り始められたとされている。その頃のカルタが1枚だけ兵庫県芦屋市の滴翠美術館に所蔵されており、そのカルタの裏には「三池住定次」と記されている。江戸時代の文献によれば、三池で作られたカルタは、絵柄の美しさや遊びの面白さから全国に広まったとされている。

開館6周年を迎えた1997年には、所蔵資料が9千点を超え、市制施行80周年に合わせて「カルタ日本一宣言」を行った。

主な所蔵資料は、「天正カルタ(復元)」や「貝形源氏歌カルタ」、日本最古の花札など。館内では世界のカルタの始まりから日本でのカルタの起こりや変遷も分かりやすく展示しており、プレイングルームで実際のカルタを楽しむこともできる。

食品7Sカルタ

発行元:鶏卵肉情報センター

https://www.keiran-niku.co.jp/books/150224.html

【プロフィール】

上田和久

kazz@studiowork.jp

スタジオワーク合同会社 代表

1959年熊本県生まれ、京都、福岡で暮らし、都城の単身生活を終え福岡に戻っています。

国際HACCP同盟認定リードインストラクター、JHTC認定リードインストラクター

上田和久 facebookは

https://www.facebook.com/kazz.ueda

経歴と仕事分野

厨房設備施工会社、電機メーカーで冷蔵設備の設計施工営業を担当後、食品メーカーへ転職し、品質保証の仕事を経て、2016年コンサルタントとして独立。

主に、HACCPの認証取得が目的ではない、あるいは安全安心な食品を提供することを目的にした企業に対して、HACCPに基づいた衛生管理の取り組みを支援している。

具体的には、食品工場に対し、これまでの計画施工から現場運営まで経験を生かした新築・増改築についての助言を行う他、製造現場に対して、クレーム対応、異物混入の原因の究明と対策、再発防止の仕組み作りの提案を行っている。

食品工場の抱える問題やこれからますます厳しくなる要求への対応、それらを一緒に解決していくことを使命とし、精力的に活動している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?