健康診断の受診率を向上させるためには④〜ナッジ理論を用いた受診勧奨〜

こんにちは!

札場(フダバ)と申します。

いつも記事を拝見いただき、ありがとうございます。

皆さんは、ナッジ理論という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

健康診断における受診勧奨には、非常に有効な手段になります。

今回は、ナッジ理論を用いた受診勧奨について説明していきます。

それではどうぞ!!

ナッジ理論を用いた受診勧奨とは

健康診断において、ナッジ理論を活用した受診勧誘を実施している施設様は存在しています。受診勧奨において効果的な方法かと感じます。

実際の効果を以下の図に示します。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/files/20190830kensyu_07_tajima.pdf

上の図は、ナッジ理論を用いて受診勧奨を実施した結果になります。効果も認めており、ナッジ理論の有効性も確認できるかと思います。

では、ナッジ理論や活用方法について、詳しく説明していきます。

ナッジ理論とは

ナッジとは金銭的インセンティブや罰則を用いずに、相手の意思決定の癖を利用し、行動変容を促すものです。

ナッジ (nudge) の英語としての意味は、「注意を引くために肘で軽く突く」です。ナッジ理論は2008年に、米国の経済学者のリチャード・セイラー教授と法学者のキャス・サンスティーン教授によって提唱されました。ナッジ理論は、行動経済学に分類されるものです。

行動経済学は、心理学的要素を数理的にモデル化し、現実に合うように経済学の適用範囲を広げたものです。ナッジを使うと、相手の意思決定を合理的なものに近づけることができるとされています。

ナッジのフレームワーク

意思決定の際の構成要素は以下になります。

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000514745.pdf

上の図より、アプローチのポイントが理解できるかと思います。

ではより細かい意思決定の構成要素も確認していきましょう。

上の図のように、それぞれの構成要素によって、アプローチするポイントが変わってきます。受診勧奨を促す際に、ナッジを効果的に使用するポイントになってくるかと思います。

損失回避を用いた例

上の図の構成要素に「インセンティブ」があり、アプローチのポイントとして「損失回避」があります。一度、損失回避について考えてみましょう。

あなたの目の前に以下に2つの選択肢があります。どちらを選びますか?

選択肢A: 100万円が無条件で手に入る

選択肢B: じゃんけんをして勝てば200万円が手に入るが、負けると何も手に入らない。

どちらの選択肢も手に入る金額の期待値は100万円と同額でですが、堅実性の高い「選択肢A」を選ぶ人の方が圧倒的に多いのではないでしょか?人間は損失を回避することを優先するということが分かります。上記理論は、行動経済学でのプロスペクト理論と言われています。

ナッジ理論を用いた例

ここからは、実際にナッジ理論を活用した事例を紹介しながら説明していきます。

インセンティブと損失回避を活用

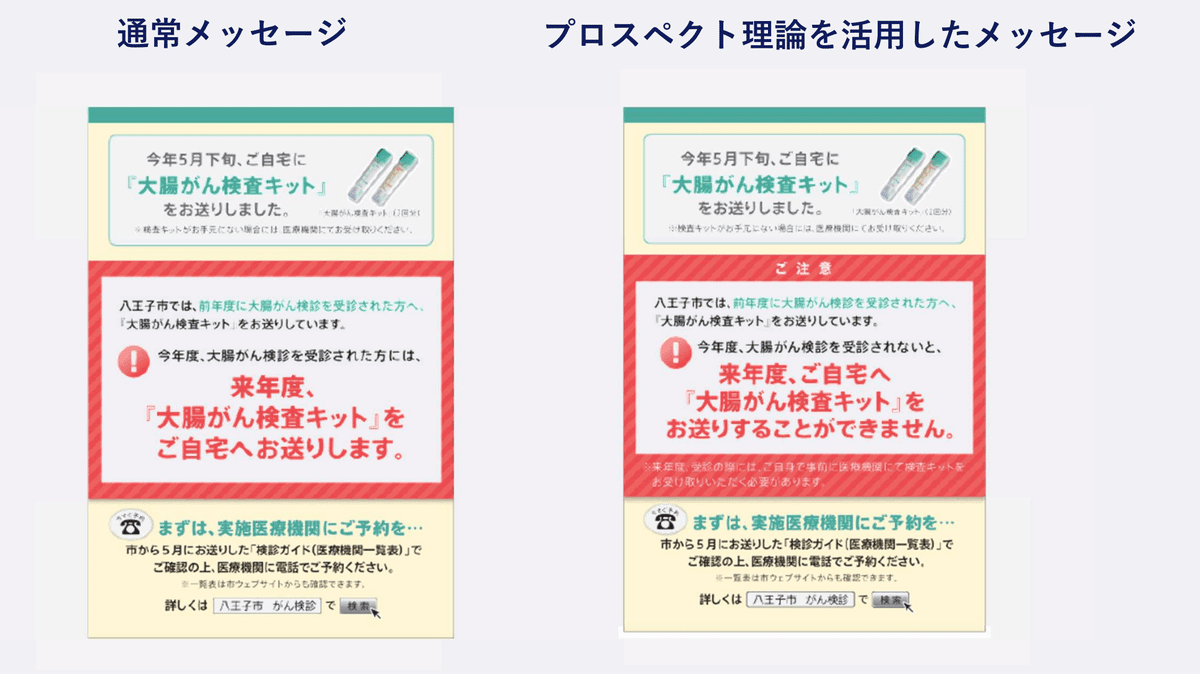

以下は、インセンティブ(お得感)と損失回避(失うことを嫌がる)を活用した事例です。中心にある、メインメッセージを変更しただけですが、受け取り側の印象は大きく変わるかと思います。

「大腸がん検査キット」をお送りすることができません。というメッセージを使用し、損失回避を有効的に活用していますね。

デフォルトや情報提供者のオフィシャルの活用

オプトアウト式の応用にもなりますが、デフォルトを「受けたくない検査を選ぶ方式」にします。

オプトアウトとは、原則自由にしておき、問題がある場合にだけ禁止・規制するという概念です。

オプトアウト式の理解を深めるために、以下の図を載せておきます。

聞き方を変えるだけで、臓器提供に同意した国民の比率が大きく変わっています。

従来の受信勧奨では、受けたいものを選んでいただいていました。オプトアウト式を応用し、受けたくないものを選ぶ方法も有効になります。

以下に、実際の事例を記載しております。

上記の方法を実施することで、集団健診(セット)では、36%→53%の増加を認めております。

まとめ

今回は、ナッジ理論を用いた受診勧奨について説明しました。

少し言葉や、伝え方を変えるだけで、多くの人の行動変容を促すことができます。

受診勧奨に取り組まれている施設様は、是非ナッジ理論を取り入れてみてはいかがでしょうか?

弊社ALTURAは、受診率向上のサポートや、『健診システム』と『健診結果web参照PHRアプリ』の提供をしております。気になる施設様や担当者様はお気軽にご連絡ください。。

札場

Tel:06-6123-8162

Email:m.fudaba@altura.co.jp

参考資料・サイト

ナッジ理論を活用した未受診対策https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/files/20190830kensyu_07_tajima.pdf

⾏動科学やナッジ、ソーシャルマーケティングを活⽤した がん検診受診勧奨の取り組み

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000514745.pdf

ナッジ理論とは?定義と3つの具体例、ビジネスへの応用方法を紹介

https://smbiz.asahi.com/article/14559190

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?